■周百义

南朝宋历史学家、《后汉书》作者范晔因“谋反”被宋文帝弃市后,尸身安葬于何处,史无记载。近日,河南南阳一位从事考古工作的同志,转来刊载在2000年中州古籍出版社出版的《河南文物考古论集(二)》中《淅川范晔墓》(以下简称“郭文”)一文。该文作者郭建邦、郭培育同志以其1959年对“范晔墓”的亲身考古经历说明,范晔死后葬在顺阳,也即现在的淅川东,进而论证“这里不但是他的祖籍,而且是范晔的墓地”。读了郭文后,我觉得文章的结论缺少说服力,试与之商榷。

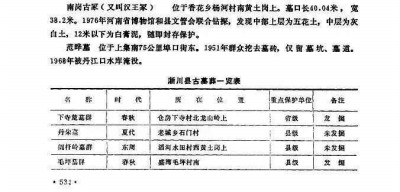

郭文认为此地是范晔墓地的重要依据是清咸丰十年间徐光第纂修的《淅川厅志》,此志卷之一在“陵墓”一目中有“范家冢”一条:“城东南九十里淅江东岸程宽埠口大冢九处小冢百余,相传为泰、宁家冢墓,而碑石皆亡久矣。”而在郭文中,引用时将“泰宁”误识读为范宁,其实文中“泰宁”指的是范泰和范宁父子二人。同时,“碑石皆亡久矣”误识读为“碑石皆云久矣”。《淅川厅志》的编纂者认为此地“相传”是范家冢墓,说明当时已不能确认墓地的归属,原因是“碑石皆亡久矣”,此地已经没有任何的实物,如墓碑或墓志铭来证明是“范家冢”了。而郭文却将“碑石皆亡久矣”误识为“碑石皆云久矣”,一字之差,化无为有。作为考古工作者,落笔成文,以此佐证,应当慎之又慎。

因此,目前将此地认定为范晔墓地材料还不充分。其理由如下:第一,从文中郭先生1959年来此地考察的情况看,他没有从所谓的“范晔墓”中发现任何的文物。试问,如果没有墓碑,又没有墓志铭为证,从何认定此地为范晔死后所葬的墓地呢? 王国维先生在考证史实时强调采取“两重证据法”,即文献与文物的互证方可认定,此观点得到史学界之认同。现在既没有确凿的文献史料记载,又没有文物佐证,郭文这种推断显然是不够有说服力的。至少,现在还不能做出这种结论。

第二郭文引用的今人所修的《淅川县志》上的结论也缺少史实依据。此志是1990年由淅川县志办组织本地人员编纂,河南人民出版社出版。在此之前的方志和地志均没有记载范晔墓安葬在此处,如140年前的清咸丰《淅川厅志》的编纂者就不能断定此地为范家冢墓,140年后的《淅川县志》的编纂者判断此墓为范晔墓的依据又来自何处? 仅仅强调“群众挖去了墓砖”,并不能反推此墓中曾经安葬过范晔本人。这种没有历史文献和文物支撑的内容,一方面说明个别地方的今人编纂地方文献缺少严肃性,同时说明郭文以此为凭是因其手上缺少更多让人信服的材料。

第三从范晔之死推测归葬祖坟的可能性。范晔之死,与范晔同时代人沈约所撰《宋书·范晔传》有详细记载:“晔及子蔼、遥、叔萎,孔熙先及弟休先、景行、思先、熙先子桂甫,桂甫子白民,谢综及弟约、仲承祖、许耀,诸所连及,并伏诛。晔时年四十八。晔兄弟子父已亡者及谢综弟纬,徙广州。蔼子鲁连,吴兴昭公外孙,请全性命,亦得远徙,世祖即位始还。”

范晔参与并组织废黜宋文帝刘义隆一案,事泄被拘,这在当时犯的是“谋逆”大罪,其叔父、兄弟、两个儿子加上外甥谢综一家均伏诛。兄弟的儿子中,已经死了父亲的,还要被流放到蛮夷之地广州去,可见惩罚之严。只有外甥谢综弟纬及范晔的孙子因为是皇室后裔,得以免死,但也要流放到偏远之地。范晔的人生悲剧,是因为卷入了皇室的权力斗争而成为牺牲品,从今天来看,事出有因,无法说清孰是孰非,但在几千年的封建社会中,谋逆是十恶之首,顺阳旺族范氏从此中落不能说与此没有关系。与范晔同时代的史学家沈约在《宋书·范晔传》中以“谋反”为其定性,在有关纪、志、传中多处有此表述。在后代的《陈书》《南史》《魏书》《通志》《资治通鉴》等史书中,也均记载范晔“谋反”“伏诛”一事。范晔一案,到了清代晚期,王鸣盛等学者力证范晔“不反”,即没有“谋逆”,在《十七史商榷》等著作中,为其辨冤,但也仅止于学术探讨而已。

当时,范晔本支中男丁,除其孙子鲁连一人流放广州外,其余在世者均被诛。从《宋书》的记载看,至少有五人同时弃市。范家女眷是否有能力将家中被诛男丁全部运回祖籍安葬,尚无文字记载。从当时两地的距离来看,建康距今淅川遥遥千里,将所有被诛男丁运回需要一定的条件,同时,对于犯“谋逆”大罪的子孙,能否入祖坟安葬也是一个家族伦理问题。因此,认定范晔被诛后运回祖籍安葬,从情理上看,不仅不会如郭文中所言“顺理成章”,而是似无可能。另外,南朝宋至今近2000年时间,无论是方志还是地志,或是范氏家谱,均没有发现任何文献明确记载范晔安葬在顺阳一事。所以,在没有前人任何历史文献和文物依据的前提下,仅凭推测认定已经在丹江口水库中的坟墓系范晔之墓,并作为重大考古成果付诸文字,公之于众,从学术研究的角度来看,至少是很不严谨的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制