今年7月15日是智利作家罗伯托·波拉尼奥(Roberto Bolaño)去世20周年。拉丁美洲和西班牙媒体多有纪念。

“如果波拉尼奥抬头,看到世人对他的作品和形象的一致热情,他会从地中海深处起身,响亮地开口,只说三个字:‘好恶心。’”西班牙《国家报》的埃莱娜·圣何塞写道,“但我们欠他的那颗肝脏将阻止此事发生。”

波拉尼奥1953年4月28日生于圣地亚哥,1968年迁居墨西哥城,1977年赴欧,最终落脚于西班牙巴塞罗那。2003年7月15日,他因肝病死在巴塞罗那的医院,只有可怜的情妇卡门·佩雷斯·德维加陪在垂死的床头,看人家把他从急诊室推进ICU,从此阴阳永隔。

波拉尼奥生前长期的出版人豪尔赫·埃拉尔德透露,大约在1992年或1993年,医生就建议波拉尼奥夫妇申请肝移植,但直到21世纪初,卡门·佩雷斯和波拉尼奥才开始拼命递交申请。他死时已排在等候名单的第二位。也许再过几个月,甚至再过几个星期,他就有可能等到“我们欠他的那颗肝脏”。

“波拉尼奥不是走得年轻,”阿根廷记者莫妮卡·马里斯坦(MónicaMaristain)在所著波拉尼奥传记里写道,“而是太过年轻了,可以说他走时还是个少年。”(引鹿秀川译文)

少年“小波”临终前像明天就要上电椅那样写作。50岁的智利天才把一部未完成的作品题献给一对未成年的儿女。在足够好的同时,它还要足够厚。又好又厚才能给可怜的妻子卡罗利娜·洛佩斯卖出养大孩子的钱。这就是1126页的《2666》。

“随着波拉尼奥的去世,一个传奇开始了。”西班牙小说家恩里克·比拉-马塔斯写道。

波拉尼奥在世时,出版了或准备出版十部长篇小说、三部短篇小说集、一部长篇散文诗和几部诗集。它们的水平参差不齐。但在生命最后十年里写出的大部分作品,尤其是《荒野侦探》和《2666》,都是令人惊叹的杰作。2007年和2008年,他在全世界的声誉如日中天,使得继承人和文学遗产管理者决意加以利用。他成了美国出版商手里一棵巨大的摇钱树。在此后的十几年里,一本又一本不温不火的遗作接连不断地推出。它们有的来自作家办公桌上的手写稿和打字稿,有的则是他电脑硬盘里存储的文件。

“如果这些文本是作为片段、草稿和半途而废的写作项目来展示,理应另当别论;把它们奋力奉为完整作品的尝试才令人不快。”英国作家和文学评论家克里斯·鲍尔(Chris Power)去年写道,波拉尼奥去世后,新遗作定期出现,而遗产的控制者似乎有意出版他留下的任何东西,这就带来了一种危险:波拉尼奥脚底的泥沙——被合理拒绝的小说、写到一半的作品、从硬盘上刮下来的残渣,即那些更适于大学档案库而不是书店货架的材料——可能会损害他名下正牌作品的地位。如今,“在继续洗劫波拉尼奥草稿的过程中,他的遗产已经跌到了退化中的新低点”。

他没有说错。在小波诞生70周年和去世20周年的今天,主流英文媒体几乎悄无声息。美国人的“噬尸”大宴似乎就这样散席了。

但在拉丁美洲,在西班牙,他们还在一如既往地怀念他,歌颂他。

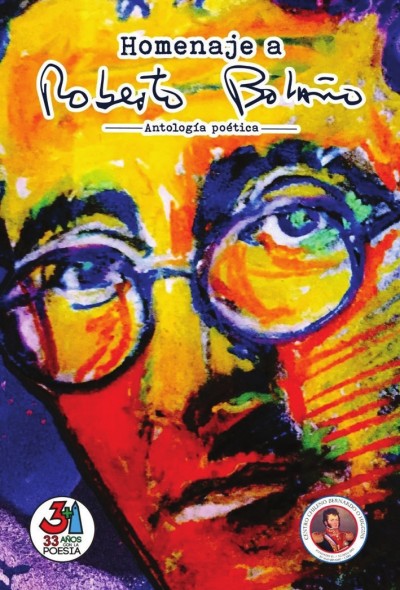

智利宣布2023年是波拉尼奥年。收入阿根廷、智利和西班牙等国41位诗人作品的诗选集《向罗伯托·波拉尼奥致敬》(Homenaje a Roberto Bolaño)在第47届布宜诺斯艾利斯国际书展上推出。阿根廷《时代报》刊文纪念这位“叛逆者中的叛逆者”。西班牙《先锋报》采访了波拉尼奥的朋友、作家、电影制片人、记者和学者,共同回忆他们心目中的“文学武士”。

“我认为波拉尼奥研究的是邪恶,他看到了邪恶如何对人产生影响。”马里斯坦告诉智利《暴露者报》,“但同时也有一个关于希望的问题——有可能让事情发生改变的希望。这是个微小的希望,有时是愚蠢的希望,但这是让我们每天阅读波拉尼奥的唯一动力。”

(康慨)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇