一

想写一篇回忆李侃先生的文章,几次拿起笔,都没有写成。虽然在他去世不久《文史知识》编辑部召开的追思会上,我谈了很多李侃先生的往事,但话没有说完、情没有道透,一直想着以后专门写一篇追思文章,以寄托惠我之情。

但为什么几次拿起笔又放下?今天我突然意识到,那是我心里存着的一种不忍之情。李侃是一位性格豪爽、嗜烟好酒的“东北汉子”。做起事来雷厉风行,看到不满意的事总是形于颜色或坦然相告。性子急。或者这是能力强的人常有的一种恨铁不成钢的情绪?他写作时,一只手拿着粗大的自来水钢笔(那时人们已多用圆珠笔了),一只手夹着烟气袅袅的香烟,桌上一大杯浓茶,似乎一般的稿纸小了不够他写,总是用五百字一张的大稿纸。特别在五七干校时,他给我的印象那真是豪放。他文笔神速,质量又好,连队的总结报告稿,干校布置的大批判稿,都是他的事。他坐在砖垒的凳子上,穿着大裤衩,大背心,桌上放着一根刚从菜地摘来的黄瓜、一棵大葱,写一会儿咬口黄瓜、嚼口大葱,文章倚马可待,那真叫壮观! 在我最后一次拜访他时,见他瘦弱苍老,与疾病苦斗了十余年,自然已没有了当年的风采。离开他府上后,每一想起这情景,我就很难过。从他那凄凉的眼神,拘坐在轮椅中的不甘,我好像看到了一只困在笼中的雄狮,感受到他很想驰骋山野而不能的痛苦。

二

我到中华书局先是在文学编辑室(那时叫文学组)作编辑,后经领导决定转入总编室。我明白领导的好意,一是培养我多方面工作的能力,同时也是为了改善我的工作环境。在总编室,负责书局各编辑室的书稿运转和为总编辑服务的工作,还兼主编《古籍整理出版情况简报》。李侃先生当时任总编辑。一天(大约在1980年8月)他找到我,问我愿意不愿意去编辑《文史知识》杂志,并且向我详细介绍了创办这份杂志的目的、性质和总体考虑。我听后欣然同意。

李侃先生办事总是急的。他自己风风火火,不拖拉,要求别人也是尽快落实,上午说了,下午就得做起来,要立竿见影。

1980年9月,李侃向书局的几位领导专门报告:

关于创办《文史知识》杂志,我上次提出设想之后又与社内外几个同志研究,都赞成创办,表示赞助和支持。现在已经九月初,事不宜迟。我想近日内即召集几个同志再具体布置一下,就动手筹备。我意领导小组同意后,就开始筹备,待稍有眉目,再向局务会议报告筹备经过,就不先在局务会议上讨论了。如何,请审定。

当即,中华书局的几位领导:总经理陈之向、党委书记王春、副总经理魏子杰、副总编辑赵守俨一致圈阅同意。

紧接着我和从文学组借调来的黄克就干起来了。我们没办过刊物,就设想如果我们是读者,在古典文学、历史、古代哲学方面都想读些什么内容的文章?一期文章几十篇,怎样组织到一起更适合读者的阅读?实际上就是怎样编织一期的栏目,搞一个好的拼盘。这个拼盘要左右逢源,相辅相成,诱人阅读。当我们把刊物第一、二期的栏目、文章设计组织好后,送李侃先生审定。头天送去,第二天便给我们回复。他写道:

《文史知识》创刊号在排列上,栏目上尚可考虑:

(一)“文史杂谈”我意可放在“李清照”一文之后。

(二)“文学史百题”“历史百题”这两个栏目不很确切:①不止“百题”,也可能不足“百题”;②“杰出女作家李清照”按说也是文学史的题目,为何不入“百题”?历史方面亦然。

这两个栏目,可重新想想。

(三)“人物志”似不很合适,因为“人物志”一般只写生平,又比较古板。

(四)《杨家将的故事在历史上是否真有其事》这个标题不够吸引人,标题越简明醒目、越易引人注意。

以上,请斟酌。

李侃1980.11.22匆匆

当刊物继续向前发展,做出了一些特色时,作为中华书局的总编辑,立即著文鼓励。

创刊不到四年的《文史知识》,最近又应读者的要求,将一到十八期再版重印了。影印或复制解放前重要报刊的事情,早在进行,不足为奇。可是一个诞生不到四年的杂志,就再版重印,据我有限的见闻,在中国似乎还无此先例。

闻此情状,禁不住要想一想:这个每期只128页的30开本的杂志,而编辑都又是几位名不见经传的青年,但是它为什么能够获得如此众多的读者,发生了这样重要的影响呢?

想着想着,似乎悟出一点道理来了。

首先,恐怕是这个杂志的内容丰富,文章对路,符合了广大读者对“文史知识”的需要。它给予读者的不是缺乏营养价值的甜水,而是实实在在的精神文化食粮;不是一时的消遣,而是可以充实人们文化教养的有益知识……

其次,《文史知识》看起来是个貌不惊人的小刊物,但细看内容,却并不“小”。一则是,它所选定的不少文章的题目和刊登文章的内容,往往都是中国历史和文学史上比较重要的课题;再则是因为为它写文章的作者中有成百的著名文史专家。对于“大专家,写小文章”这个可喜的现象,已成为《文史知识》的一个“特色”。尤为可贵的是,这些知名学者为杂志撰稿,从刊物本身来说,并不是为了支撑门面,以壮声势;从撰稿者来说,更不是敷衍应付,而是严肃认真,为了培育青年。在这个杂志上,老年、中年、青年三代人的文章长短相济,作者、编者、读者之间互相沟通,显得生气勃勃,枝繁叶茂。

总编辑的及时鼓励,而且那么中肯而具体,对编辑来说一是指明方向,二是打气。这样内行并及时指导的总编辑,无疑会让做具体编辑工作的同志加倍努力。

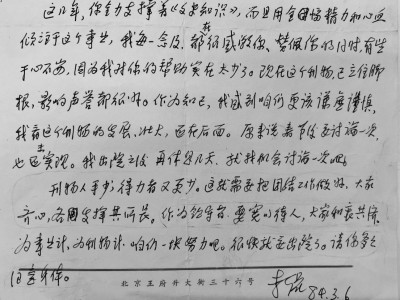

1984年,他因病住院,病情好转后便给我写了一封信,其关怀、鼓励、教导,拳拳之心,让我至今不忘。而今天再读,不禁热泪盈眶。信中是这样说的:

牧之:我忽然得了病,所幸很快就好了。医生叫我趁此机会检查一下身体,因此又住了七八天。

这几年,你全力支撑着《文史知识》,而且用全副精力和心血倾注于这个事业,我每一念及,都在很感激你、赞佩你的同时,有些于心不忍,因为我对你的帮助实在太少了。现在这个刊物,已立住脚跟,影响声誉都很好。作为知己,我感到咱们更该谦虚谨慎,我看这个刊物的发展、壮大,还在后面。原来说春节后要讨论一次,也还未实现。我出院之后再休息几天,就找机会讨论一次。

刊物人手少,得力者更少。这就需要把团结工作做好,大家齐心,各发挥其所长。为事业计、为刊物计,咱们一块努力吧。

李侃 84.3.6

在李侃先生的关心和具体指导下,刊物发展很快。1985年《文史知识》被评为北京地区“最佳文史类刊物”,1986年《文史知识》编辑部被评为文化部“优秀青年集体”。刊物五周年时,中央电视台专门给《文史知识》做了一个十分钟的电视节目,大加鼓励,大力宣传,题目是“五载辛勤花满枝”。这些成绩的取得正是因为李侃先生科学而专业的领导。在他的《史学随笔选》一书中,专门评价《文史知识》的文章就有四篇之多。如《从〈文史知识〉重印说起》《〈文史知识〉儒、释、道三个专号》《对〈文史知识〉文库的希望》,《我与中华书局》一文有一章节,专门论述刊物成功的原因。可见他对《文史知识》的支持、鼓励和关心。他用心良苦,为普及中华文明、为介绍五千年的中华文化传统而殚精竭虑。

三

最令我敬佩不已的是李侃先生的坚韧与智慧,追求与奋斗。

李侃本来是追随革命潮流,追随时代进步的奋斗青年。年轻时一直做地方党政机关的宣传工作。还喜欢文艺创作,写诗、作文,但是新中国成立后,不断开展的文艺界批判运动:批判《武训传》、批判《红楼梦研究》、批判胡风,一个批判接着一个批判,让他觉得搞文艺太危险了,应付不过来。1957年他在上级组织审查后重新分配工作时,正巧碰到中华书局负责人金灿然。金灿然请他去中华书局工作。他想,搞文艺太危险,搞历史可能安稳些吧?又加上金灿然对他的所谓“历史问题”并不介意,便决心去中华书局。从此开始了后半生40年的中华书局生涯。

让他没有料到的是,数年之后,“文化大革命”恰恰是从历史学开刀,中华书局恰恰是首当其冲,而由他负责组织编辑出版的《中国历史小丛书》因为有吴晗撰写的《海瑞的故事》,恰恰成为第一个被姚文元点名批判的“大毒草”。当时,他还亲自动手撰写了推介“小丛书”的文章《读历史小丛书》在《人民日报》上发表。一切一切都恰恰踩在姚文元大批判的点上,李侃的苦难由此开始。他说:“‘小丛书’使金灿然和我在文革中吃尽了苦头。”凡经历过“文化大革命”的人,都能想出,这沾上海瑞的人随之而来的是怎样的苦难。他写道:

我是在奔丧(父亲病逝)返京的列车广播中,听到姚文元《评新编历史剧‘海瑞罢官’》这篇文章的。当即预感到来势凶猛,又要折腾整人了。文章还点了经我组织并发稿的小丛书《海瑞的故事》,自知难逃厄运。记得下车后立即去见金灿然,彼此默然无语。末了,他让我替他写个检讨交上。(《我与中华书局》之四)

李侃先生是很坚强的,他屡遭打击而不弯腰。中华书局的同志都知道他的一句名言,他在北京住家是“宜东不宜西”。他说,到北京工作后有五次搬家的经历。住在西面就挨批,住在东面就比较平安。他所说的搬家经历还真是如此。先是住城西西苑大磨盘院时,正遇上1955年的肃反运动,他被批斗两年,行政降了两级,定性为“政治历史问题”。1958年,搬到东城东堂子胡同,虽然有“大跃进”“反右倾”,但并没有冲击到他,安定了几年。1961年,又搬到西郊,住进翠微路二号中华书局宿舍,赶上“以阶级斗争为纲”“资产阶级就在党内”,每日提心吊胆,接着“文化大革命”开始,他被游街、批斗,关进牛棚三年;1972年从湖北咸宁五七干校返京,住进城东新源里,终于熬到“文化大革命”结束,盼到了不再搞政治运动。李侃先生总结的这几十年搬家的历史,正是他屡遭冲击、批判的历史。他害怕了,从命运中寻找答案,住在西边必受批斗、遇灾难,以后一定要躲开。所以中华书局在城西建了很好的宿舍,分给他,他坚决不去,生怕命运再来折磨他,坚持在城南芳古园找到房子住下。

这虽然是个戏谈,但也是事实,从中可见李侃先生几十年一次又一次经受的打击和挫折。

在纷繁动乱的年代,他也曾痛苦过、失望过,因为“历史问题”多次被审查,但他都坚强地挺过来了。“文化大革命”中,他被关进了牛棚,已有结论的所谓“历史问题”,又被折腾出来。白天挂大牌子游街,每天吃窝头咸菜,晚上监禁在“牛棚”,睡在只铺着稻草的水泥地上。扣发工资。家里两个十来岁的孩子无人照管。他情绪极为低落,连续严重失眠。同事带给他安眠药,他自己说“不知为什么都存了起来”。有一天,难友突然偷偷地塞给他一包烟、一元钱、一斤粮票,告诉他,是他儿子托人带来的。儿子的心意让李侃泪流满面。不仅要支撑全家,还要照料患病的弟弟,只有13岁的儿子的挂念,让他鼓起勇气,活下来。他心里有一个感召:一生还有很多事情没做,还要抚育儿子成长。

九折臂终成良医。李侃的聪明才智,敏锐的头脑,在吃尽苦头之后,终于悟出了人生的真谛。他的热情,加进了许多稳重。他的中年,变得成熟而思辨。

1971年底,他从干校回来后,看到书局除了整理“二十四史”,也没有其他业务,军代表的“反复辟”“儒法斗争”,他不感兴趣,也不愿意参加,便以外出组稿、开会的名义,躲开这旋风的中心。先去乌鲁木齐出席中俄关系讨论会,顺道参观了天池、高昌、交河遗址,去了吐鲁番、火焰山。又去新疆大学、兰州大学、西北师院、西北大学拜访教师、学者。随后又北上哈尔滨,访问研究中俄关系史的教授。回来之后已是1974年冬天。中华书局仍然是大字报的天下。军代表和革委会让他帮助看《论语批注》的稿子,他说他“不懂古籍”,加以拒绝。

1976年9月,毛主席去世。李侃先生感到,一个时代就将结束,形势不知如何发展。他不愿意浪费时间,便找个理由又去出差。先到东北山河屯参加编写山河屯林业局史。会议结束后,又直奔札赉诺尔煤矿调研。随后,去哈尔滨,访问黑龙江社会科学院,去长春,访问吉林社会科学院、东北师范大学、吉林大学,既了解科研单位、高等院校的学术研究情况,又走访作者,了解学者们的研究打算。李侃先生利用这个时间进行出版调研,储备科研信息,同时还抓紧时间编写近代史教材。

有一段话最能体现李侃先生当时的内心世界。他说:“‘四人帮’垮台了,我们的《中国近代史》初稿也修改完成了。”平淡的话语中,蕴含着抓紧时间完成大事的得意。不久,《中国近代史》被采用为大学教材。1977年初版就印了10万册,1997年,已修改出到第四版,累计印了100多万册,并获得国家优秀教材奖。

四

李侃先生是从1958年7月进入中华书局才开始学习和研究近代史的。成为研究近代史专家,用他自己的话说,“既无学历,又无师承”。但他有一股拼劲,要补上“文化大革命”十年动乱的损失。“文革”结束三年之后就开始发表有关近代史的学术论文。到20世纪90年代,在报刊上已经发表一百多篇文章。他抓住了中国近代社会的主要矛盾,掌握了“尊重历史,实事求是”的科学方法。他夜以继日地读书思考,夜以继日地研究写作,他谦虚谨慎地向国内外专家求教,白手起家,终有所成。

后来,他在主持中华书局编辑工作时,积极组织、推出《孙中山全集》《中华民国史》,亲自撰写了《阎宝航传》,合作撰写《孙中山传》,成为近代史专家,被选为中国史学会理事、秘书长、副会长。

1998年,他突然患了脑血栓,身体已经很不好了,生活只能半自理。李侃先生是那样一位好强、上进、不甘寂寞又性情急躁的人,此时的心情一定十分沉重,十分不甘。他壮志未酬,仍然渴望着追求和完善。他说:

当要走到人生旅途的尽头,回顾这风风雨雨、坎坎坷坷的一生,虽然也做过一些对人民有益的事情,但毕竟很少很少。又时时想到有些该做而未做到的事情。比如我参加编写的由中华书局出版的《中国近代史》这本高校教材,虽然已出了第四版,累计印了100万册以上,但我总觉得这本书还很不理想,而且不是一部完整的中国近代史,因为它只写到五四运动,而我主张中国近代史下限应当写到蒋介石国民党统治的灭亡和中华人民共和国的建立。在第三版出版以后,我曾设想再补写几章,把北洋军阀、抗日战争、解放战争、新中国建立都写进去。……我对此事一直耿耿于怀,认为是一大缺陷。看来,在有生之年,这个工作已是无力完成了。我希望,此书的其他作者和中华书局在不久的将来能补上这一缺陷。(《芳古集》题记)

真可谓“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”。但他欲罢不能、欲战无力。对于像李侃先生这样功名事业心极强的人,该是多么遗憾和痛苦啊!

2022年,李侃先生诞辰整整100岁。

他的一生是有价值的一生、有卓越成绩的一生,他的奉献、他的奋斗精神留在人们的心里。我手头正好有一份中国史学会因为他身体不行,不能出席年会而写给他的致敬信,信中有这样一段话:

李侃先生:在中国史学会成立50周年之际,我们向您致以亲切的问候和由衷的敬意……可以说,中国史学会恢复活动以来取得的种种成绩,几乎都有您的心血在内。您积劳成疾,行动不便,难以外出活动,但在史学界举行的许多活动中,大家常会很自然地想到您,念到您。您不在场,犹如在场。在这个史学界共同庆贺的日子,我们愿与您同享一份欢乐。

读到这里我非常感动,也为李侃先生感到光荣和欣慰。他人虽然离开了“江湖”,但“江湖”至今传颂着他的为人、他的努力、他的奉献和大名。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制