2023年6月22至25日,“深陷中间? 第三届中古中国人文会议(220-1600年)”在美国耶鲁大学召开,本次会议的英文名称是:Stuck in the Middle? The Third Mid⁃dle Period China Humanities Con⁃ference(220-1600)。这是欧美汉学界主办的关于“中古中国”研究最重要的系列会议,第一届在哈佛大学举办(2014),第二届在荷兰的莱顿大学举办(2017)。中古中国的会议规模与级别仅次于北美的American Oriental Society(美国东方学会)年会,以及AAS(亚洲研究协会Association for Asian Studies)年会,后两者的性质是关于整个亚洲研究。

本次耶鲁会议,采取了论文提前报名审核制,由八位专业学者组成委员会:韩森(Valerie HAN⁃SEN)、卢本德(Luke BENDER)、葛利尹(Eric GREENE)、宋宇德(Richard SOSA)、邓小南、许雅惠、李怡文、王锦萍(前四位均为耶鲁大学教职人员)。最终有中国、欧美、日本、新加坡等近150位教师与博士生入选参加。本次会议有几个引人注目的地方。第一个特征是以来自欧美高校和研究机构的学者为主(包括在欧美工作或获得博士学位的华裔和中国人),来自中国大陆高校的学者不到十人,少于港澳台的参会人数,日本学者两人(饭山知保、松浦智子)。另一个特征是优秀的博士生(不分国籍)参会比例较高,占到约20%左右,组委会给参会的博士生提供了部分资助。第三个特征是,虽然时间设定在220-1600年,但宋及宋以后的论文占了本届中古会议的主流,涉及宋代的论文超过一半,约54%。这可能是国际汉学界宋代研究崛起的一个反映——从海报所用北宋《睢阳五老图》(五老图全部在海外,其中二老图藏耶鲁)就可见一斑。

南京大学有卞东波兄和我参加。这是疫情后我俩第一次出国参会。因为没有南京直飞纽约的机票,需要先坐高铁到上海浦东机场,再飞香港转机,单程前后就要二十四小时以上,加上我没有带笔记本电脑出差的习惯,所以出发前,我随身带了两本书:韩森的《丝绸之路新史》(张湛译)、清代张绍贤《闺孝烈传:新刊北魏奇史》,一本准备飞机上看,一本准备到了美国晚上旅馆闲翻。

飞机经香港达纽约,再转车纽黑文,美东时间6月22日中午顺利入住courtyard酒店——这是2017年南京大学域外汉籍研究所一行访美时,孙康宜教授曾经安排我们入住的酒店,可谓是故地重游。入住后,东波兄与我前往耶鲁大学美术馆(Yale University Art Gallery)报道注册。电梯里面巧遇贾志扬教授(John W. Chaffee),我和他开玩笑说:《天潢贵胄:宋代宗室史》(赵冬梅译)一书,我妻子特别喜欢,因为里面论证了她老家“大港赵氏”是宋代皇族宗室。

注册后的当晚是欢迎会,会上邓小南教授讲起第三届中古中国人文会议因为疫情延迟,举办殊为不易,另外不用Medieval而用Middle,就是希望跳出既有的中古框架。韩森教授则特别提到,耶鲁大学历史可追溯到1640年,1701年康州立法通过,是美国历史第二悠久的大学,并不是通常宣传的第三(因为原本第二的威廉玛丽学院在美国南北内战时停办过)。我翻阅了一下年表,1640是明崇祯皇帝十三年,1701是清康熙皇帝四十年。整个耶鲁的建筑充满了哥特式风格,组委会李怡文教授傍晚带我们漫步其中,并逐一介绍其中的建筑,让人感觉仿佛穿越在“中世纪”,用同来参会的澳门大学张月兄的话说:“在这样的环境里,你不用功读书治学都觉得有负罪感。”

正式会议从23日上午开始,地点在耶鲁大学的鲁斯楼(Luce Hall,34Hillhouse Avenue),整个议程安排得有条不紊。与国内学术会议最大的不同在于:所有人需要提前阅读你所在小组、中组论文,没有国内最常见的个人报告环节,全程以讨论为主。这种形式可以“迫使”你提前深入阅读大量的会议论文。

总体上,小组(small groups)较多,每组一般十人以内;中组(medi⁃um groups)则分为本学科(Disciplinary)七个(外部关系与环境、艺术史、文学、长时段[Long durée]、政治史、宗教研究、社会史),以及跨学科(Interdisciplinary)十二个(感官与感知、大图景、收藏、数字人文和统计法、动态的朝代过渡、外交关系、统治术、经典阐释、皇权、文学与社会、制造与工艺、空间与场所)两个序列。以我提交的《五胡至隋代佛教史帝王书写序说——基于中世佛教典籍的史料分析》为例,小组属于“Pre-Tang/Tang Buddhism 唐及唐以前的佛教”,中组的本学科属于“Religious Studies 宗教研究”,中组的跨学科则属于“Legitimation皇权”(这一词汇翻译成“皇权”是遵照组委员提供的汉译,其实中文学界一般译成“合法性”)。每个小组和中组都有一位DF(Discussion Facilitator讨论主持人)。

根据组委会的介绍,这次的分组,不是参照“你曾经的业绩或研究成果”,而是完全基于“本次入选论文的内容”。至于形式上,可以说是三天时间以“总-分-总-分-总”这样小组、中组、全体会议三个序列密集穿插进行。耆旧新锐,交错问学,收获非常大。我所在的小组,由葛利尹担任讨论主持人,他最近出版了 The Secrets of Buddhist Medita⁃tion: Visionary Meditation Texts from Early Medieval China一书。同组还有李志鸿(香港树仁大学历史系)、胡颀(台湾大学中文系博士生)、王天然(德国慕尼黑大学博士生),大家的论文集中在十六国南北朝至隋唐的宗教史与思想史,属于这次会议的“小众”。由于已经提前充分阅读,所以大家一上来讨论就“火力全开”,从梁武帝与南洋佛教、北周武帝的灭法记忆与扬·阿斯曼(Jan Assmann)文化记忆的关系,到姚秦佛教的分期,宋太宗对唐太宗的《圣教序》效仿等等,甚至细节讨论到一个注释里面对戚安道(An⁃drew Chittick)在牛津大学出版社出版的新书《建康帝国》的引用,时间不知不觉就过去了。

24日,首先有一个全体学者的Pannel Discussion,由田晓菲教授主持,魏希德(Hilde De Weerdt)、伊佩霞(Patricia Buckley Ebrey)、卢本德、宇文所安、普鸣(Michael Pu⁃ett)、谭凯(Nicolas Tackett)分别发言。这一场比较集中于这次会议的关键词“中古”,田晓菲教授提出如何以及怎么回应欧洲的中世纪研究是一个潜在问题。其中卢本德的发言,颇为引人深思。作为组委会的一员,他首先用了《淮南子·人间训》“近塞上之人有善术者”的故事,认为在一个尚未结束的故事中,任何特定事件的意义总是可以改变的。历史学家通常会提供一个结局(Endings),只有这样,才会有“中(古)”(Middle)的存在。卢本德质疑了史学意义上“Middle”这个概念并不“自然”,因为“中古”是一个无法设定的时段,随着时间的推移,我们实际上总是“深陷中间”,从来没有真正到达一个终点。此外,卢本德也指出在“中古”的框架下,“六朝”就很难归类。卢本德的这一辩证与反省的思维模式,其实和他的著作 Du Fu Transforms:Tradition and Ethics Amid Societal Collapse一脉相承。

随后,我参加了宗教研究、皇权的两个中组的讨论,也让人获益甚多。皇权如何表现? 观众为何? 这些话题其实在国内中古学界也逐渐涉及,而欧美学者则具有更多的理论性思辨。如果从传统学科分类上看,史学论文在这次会议依旧是第一大宗,例如中组“皇权”就因为人数较多,分成了皇权A、皇权B和皇权C三个跨学科小组讨论。我所在的皇权C组是许曼教授主持,有殷守甫、张月、杨瑞、张家伟、熊慧岚参加讨论。

25日,相对于一般参会者则讨论的任务较小,各个本学科与跨学科组的DF(讨论主持人)逐个登坛进行总结汇报Final Debrief,让没有机会同时参加平行组的学者得到一个他组认知。例如,宗教组史瀚文(Neil Schmid)总结时指出,宗教研究游走在学科与学科的边界上,西方宗教史学者受19世纪的影响较大,研究的客观性不够,应该汲取敦煌学的经验;社会史组张聪则指出,社会研究中的男女问题,应关注不同的框架下的人物、人群以及人际关系;收藏组方震华指出,藏品经由何种方式与过程才呈现在我们面前,这一环节值得深思。文学组的总结人则是东波兄,因为我这次提交的论文内容与纯文学较远,所以在三天的小组与中组讨论中,我和东波兄完全没能在同一个组碰到。作为中组唯一一位来自中国大陆的讨论主持人,东波兄指出这次文学论文的两大趋势,一个是“集部”研究的深入,另一个是从更广阔的文化视野审视文学。他还向西方学者建议,应重视域外汉籍对于传统古典文学研究的补充与匡正作用。

大会闭幕式上,主持人王锦萍尤其提到“文学学者的贡献”,认为文类的变化有丰富的历史信息,然而却被中古文学的华丽辞藻所淹没了。实际上,王锦萍的话让我想到耶鲁会议前五天,在复旦大学与北京大学分别召开了关于唐人文集、宋人文集的文史哲跨学科小型工作坊,可见在中古领域打通文史或者说多学科合作,是国际与国内前沿学者一个不约而同的“共识”。

就我自己而言,还有两个比较深的参会感触。第一个感触是三天之中耳朵里出现最多的两个高频词(词组)是:Tang-Song transition和An Lu-shan,正如耶鲁大学会议手册上写到:“近100年前,日本学者内藤湖南最先提出了影响学界至今的‘唐宋变革论’,认为唐宋之间经历了从中世纪到前近代社会的深刻转型。”这次会议上欧美的学者,无论赞同或反对唐宋变革论,在“中古”或“中世”的领域,已不可能回避或无视内藤湖南的理论。另外,安禄山叛乱一直就是西方学者关注的一个重要时间分割点,第一届哈佛大学的中古中国人文会议,收录论文基本都是公元755年之后的话题。

第二个感触是全球史视野的“方兴未艾”。在会议议题时段220年-1600年中,“世界史”意义最为突显的就是蒙元时代。这次会议几篇蒙元史论文(例如殷守甫对于元代必阇赤的最新讨论)给我启发都很大,会上有学者指出“过元门而不入”在国际中古学界基本上就是“不入流”。

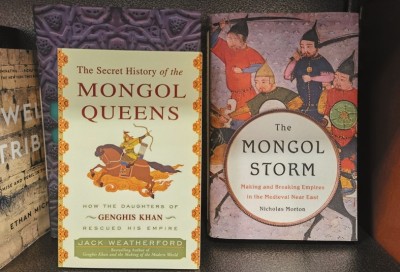

线下会议还有一个好处是可以淘书。每天会后的傍晚,我都要逛一下耶鲁的新旧书店,看看世界史或者东亚研究的英文书。在耶鲁大学书店的世界史书架上最显眼的位置放着彼得·弗兰科潘(Peter·Frankopan)今年4月最新出版的The Earth Transformed: An Untold History,主要讨论了气候如何改变古代世界历史,这位的《丝绸之路:一部全新的世界史》在西方和中国同时获得过好评。据陈怀宇兄介绍,弗兰科潘祖上是克罗地亚贵族,与奥匈帝国联姻,姐姐则嫁入英国贵族Kent公爵家——让人不禁感慨,他的出身就是“全球史”。此外,还看到了杰克·威泽弗德(Jack Weatherford)的 The Secret History of the Mongol Queens(《成吉思汗的女儿们》)的重印本与Nicholas Ed⁃ward Morton的新书 The Mongol Storm: Making and Breaking Em⁃pires in the Medieval Near East(《蒙古风暴》)。

我在耶鲁大学书店入手的两本全球史新书是:西蒙·蒙蒂菲奥里(Simon Sebag Montefiore)的 The World: A Family History,这本书涉及古代世界各种帝国的宫廷阴谋与战争,例如武则天这一节的标题是Enchanting Wu: The Empress Killed My Baby,我想可以瞬间吸引西方的读者。他已有的中译本《耶路撒冷三千年》与《罗曼诺夫王朝》,也在中文读书界获得过佳评。另一本是多米尼克·利芬(Domi⁃nic Lieven)的In the Shadow of the Gods: The Emperor in World Histo⁃ry,其中第八章是《帝国文明与中国传统:唐与宋》,与本次会议的“中古皇权”议题非常接近。利芬的《俄国与拿破仑的决战》(已有中译)获得过2009年沃尔夫森历史奖。这两位全球史作者有一个共同的特点,即善于文辞,如果用六朝人的话说,可谓“玩华而不坠其实”(《文心雕龙·辨骚》)。

这次耶鲁大学第三届中古中国人文会议的组委会,还精心安排了参观拜内克珍本书和手稿图书馆(Beinecke Rare Book and Manu⁃

script Library),实在是琳琅满目,美不胜收,让我们确确实实做到了“深陷中间”。接待我们的是耶鲁东亚图书馆的孟振华馆长,他为大家做了详实精当的讲解。本次特意展出了《大方广佛华严经》卷二十一(宋本)、《法苑珠林》卷四十七(宋本)、《大般若波罗蜜多经》卷五百八十二(宋本)、孔祥熙捐赠的《全唐文》(清扬州诗局本)、日本耶鲁学会捐赠满汉合璧康熙帝《诰命》、胡天猎藏《红楼梦》一百二十回本、万历金陵周曰校刊乙本《三国志演义》等近二十余件珍贵古籍。据孟馆长介绍,耶鲁大学藏宋元本共十件,比南京大学还多三件。

值得一提的是耶鲁大学的总图书馆(Sterling Memorial Library)也是一个巨型哥特式建筑,门楣上雕篆着耶鲁第一位中国留学生容闳捐赠的《颜氏家庙碑》拓本的一段文字。

会议这三天,从我住的酒店去耶鲁中古会议会场,都会经过一个肃静的格罗夫街公墓。该墓地建于1797年,里面埋葬着美国历史上的重要政治家、科学家与文学家。著名的汉学家史景迁(Jonathan Spence)的墓地也在里面。史景迁的石碑正面用楷书写着“史景迁先生之墓”,背面写着“遍插茱萸少一人”。其实,中古中国就有“游墓”的士风,例如陶渊明《诸人共游周家墓柏下》诗中就有“感彼柏下人,安得不为欢”之句。因此每每经过,倒并无异样之感。

这个格罗夫街公墓的大门是巨型的埃及式复兴门,上面刻着《圣经》关于最后审判日的一句英文:TheDead Shall Be Raised——“死者终将重生”。我第一眼看到这段话,就联想到帕特里克·格里(Pat⁃rick J. Geary)的名著Living with the Dead in the Middle Ages(《与死者共生的中古时代》)。我想,“中古”那迷人的魅力,必将继续吸引更多的海内外学者投身其中。

(作者为南京大学文学院教授。本文配图除与会者合影、海报为耶鲁会务组提供之外,其余皆作者所摄)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制