蔡澜是一个真正潇洒的人。率真潇洒而能以轻松活泼的心态对待人生,尤其是对人生中的失落或不愉快遭遇处之泰然,若无其事,不但外表如此,而且是真正的不萦于怀,一笑置之。“置之”不太容易,要加上“一笑”,那更不容易了。 ——金庸

吃,也是一种学问

有个聚会要我去演讲,指定要一篇讲义,主题说吃。我一向没有稿就上台,正感麻烦。后来想想,也好,作一篇,今后再有人邀请就把稿交上,由旁人去念。

女士们、先生们:吃是一种很个人化的行为。什么东西最好吃? 妈妈的菜最好吃。这是肯定的。你从小吃过什么,这个印象就深深地烙在你的脑里,永远是最好的,也永远是找不回来的。

老家前面有棵树,好大。长大了再回去看,不是那么高嘛。道理是一样的。当然,目前的食材已是人工培养,也有关系。怎么难吃也好,东方人去外国旅行,西餐一个礼拜吃下来,也想去一间蹩脚的中餐厅吃碗白饭。洋人来到我们这里,每天鲍参翅肚,最后还是发现他们躲在快餐店啃面包。

有时,我们吃的不是食物,是一种习惯,也是一种乡愁。一个人懂不懂得吃,也是天生的。遗传基因决定了他们对吃没有什么兴趣的话,那么一切只是养活他们的饲料。我见过一对夫妇,每天以即食面维生。

喜欢吃东西的人,基本上都有一种好奇心。什么都想试试看,慢慢地就变成一个懂得欣赏食物的人。对食物的喜恶大家都不一样,但是不想吃的东西你试过了没有? 好吃,不好吃? 试过了之后才有资格判断。没吃过你怎知道不好吃? 吃,也是一种学问。这句话太辣,说了,很抽象。爱看书的人,除了《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》,也会接触古希腊的神话、拜伦的诗、莎士比亚的戏剧。

我们喜欢吃东西的人,当然也需尝遍亚洲、欧洲和非洲的佳肴。吃的文化,是交朋友最好的武器。你和宁波人谈起蟹糊、黄泥螺、臭冬瓜,他们大为兴奋。你和海外的香港人讲到云吞面,他们一定知道哪一档的最好吃。你和台湾人的话题也离不开蚵仔面线、卤肉饭和贡丸。一提起火腿,西班牙人双手握指,放在嘴边深吻一下,大声叫出:“mmmmm。”

顺德人最爱谈吃了。你和他们一聊,不管天南地北,都扯到食物上面,说什么他们妈妈做的鱼皮饺天下最好。政府派了一个干部到顺德去,顺德人和他讲吃,他一提政治,顺德人又说鱼皮饺,最后干部也变成了老饕。

全世界的东西都给你尝遍了,哪一种最好吃? 笑话。怎么尝得遍? 看地图,那么多的小镇,再做三辈子的人也没办法走完。有些菜名,听都没听过。对于这种问题,我多数回答:和女朋友吃的东西最好吃。

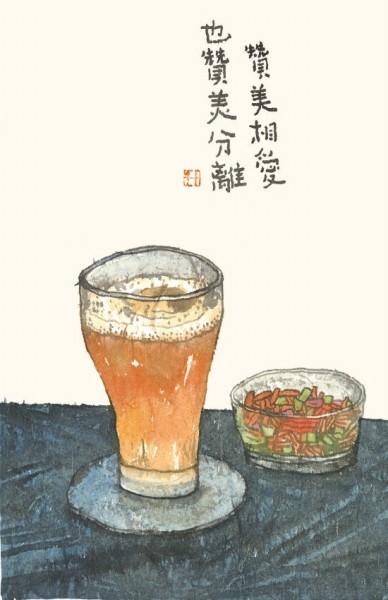

的确,伴侣很重要,心情也影响一切,身体状况更能决定眼前的美食吞不吞得下去。和女朋友吃得最好,绝对不是敷衍。谈到吃,离不开喝。喝,同样是很个人化的。北方人所好的白酒、二锅头、五粮液之类,那股味道,喝了藏在身体中久久不散。他们说什么白兰地、威士忌都比不上,我就最怕了。洋人爱的餐酒我只懂得一点皮毛,反正好与坏,凭自己的感觉,绝对别去扮专家。一扮,迟早露出马脚。

应该是绍兴酒最好喝,刚刚从绍兴回来,在街边喝到一瓶八块人民币的“太雕”,远好过什么八年十年三十年。但是最好最好的还是香港“天香楼”的。好在哪里? 好在他们懂得把老的酒和新的酒调配,这种技术内地还学不到,尽管老的绍兴酒他们多的是。我帮过法国最著名的红酒厂厂主去试“天香楼”的“绍兴”,他们喝完惊叹东方也有那么醇的酒,这都是他们从前没喝过之故。

老店能生存下去,一定有它们的道理,西方的一些食材铺子,如果经过了非进去买些东西不可。像米兰的IL Salumaio的香肠和橄榄油,巴黎的Fanchon的面包和鹅肝酱,伦敦的Fortnum&Mason的果酱和红茶,布鲁塞尔的Godiva的巧克力等。鱼子酱还是伊朗的比俄国的好,因为从抓到一条鲟鱼,要在二十分钟之内打开肚子取出鱼子。上盐,太多了过咸,少了会坏,这种技术,也只剩下伊朗的几位老匠人会做。

但也不一定是最贵的食物最好吃,豆芽炒豆卜,还是很高的境界。意大利人也许说是一块薄饼。我在那波里也试过,上面什么材料也没有,只是一点番茄酱和芝士,真是好吃得要命。有些东西,还是从最难吃中变为最好吃的,像日本的所谓什么中华料理的韭菜炒猪肝,当年认为是咽不下去的东西,当今回到东京,常去找来吃。

我喜欢吃,但嘴绝不刁。如果走多几步可以找到更好的我当然肯花这些工夫。附近有家藐视客人胃口的快餐店,那么我宁愿这一顿不吃,也饿不死我。

“你真会吃东西!”友人说。不。我不懂得吃,我只会比较。有些餐厅老板逼我赞美他们的食物,我只能说:“我吃过更好的。”但是,我所谓的“更好”,真正的老饕看在眼里,笑我旁若无人也。谢谢大家。

(本文摘自《活得通透》,蔡澜著,光明日报出版社2023年3月第一版,定价:49.80元)

上海菜市场

从淮海路的花园酒店出来,往东台路走,见一菜市场,即请司机停下。到任何地方,先逛他们的菜市场,这是我的习惯。

菜市场最能反映该地的民生,他们的收入如何,一目了然。聘请工作人员时,要是对方狮子大开口,便能笑着说:“依这个数目,可以买一万斤白菜啰。”

但是逛菜市场,主要还是爱吃,遇到什么没有尝试过的便买下来。如果餐厅不肯代你烧菜的话,就用随身带的小电煲在酒店房内炮制,其乐无穷。

菜市场由自忠路和淡水路组成,面积相当大,至少有数百个档子。

蔬菜档中,看到的尽是茭白笋,此物拿来油焖,非常美味,番茄也特别肥大,其他蔬菜就不敢恭维了。上海菜市场的菜,给人一种瘦得可怜的感觉,芹菜瘦、菠菜瘦,苋菜也瘦。还有数条瘦茄子,已经干瘪,还拿出来卖。冬瓜是广东运来的,一元一斤,冬瓜头没肉,便宜一点卖一元。有新采摘的蒜头出售,买了一斤,一块半。

海鲜档中卖的尽是河产,鲩鱼很多,另外便是齐白石常画的淡水虾。想起从前在一品香吃的虾,口水直流,但现在有的河流被污染,已吃得少了。太小的贝壳类,蛏子居多,蚶子不见有,还有一种像瓜子那样大小的贝壳,在台湾时听人叫海瓜子,但大得不像瓜子,上海卖的名叫瓜子片,名副其实。

在香港看不到的是比淡水虾粗大,又有硬壳的虾类,上海人叫它为龙虾,但只有手指那么小。想起丰子恺在一篇叫《吃酒》的小品文中提过一个钓虾人的故事:“虾这种东西比鱼好得多。鱼,你钓了来,要剖,要洗,要用油盐酱醋来烧,多少麻烦。这虾就便当得多:只要到开水里一煮,就好吃了……”

剖鳝的档子也很多。沪人喜吃鳝,小贩们用灵巧的手法把肉剖好,剩下堆积如山的骨头,大概后来扔掉吧。其实把鳝骨烘干,再油炸一下,香脆无比,是送酒的好菜。

卖鸡的当场替家庭主妇烫好鸡、拔毛。鸭摊就少见,其他种类的家禽也不多。

猪肉摊少,牛羊摊更少,有的肉类不呈鲜红颜色,只能红烧,或者做回锅肉等菜才好吃。

菜市场中夹着些熟食档,上海人的早餐莫过于烧饼油条、油饼、生煎包子和烙饼等。烧饼油条是以一层很厚的饼包着油条,此饼可以放个鸡蛋,包起来时是肿大的一团,油腻腻的,试了一个,一块钱,腹已大胀。当然没有想象中那么好吃。烧饼油条的神话,不过是上海朋友肚子饿时的第一个印象,也是他们的乡愁。

油饼味较佳,用一个煎锅贴的平底锅以油炸之,一层很厚的饼上铺满芝麻,长三角形地切开一块一块,保君吃饱。

生煎包也很美味,至少比在香港餐厅吃的好得多。烙饼贴在一个大泥炉上烤,这个大泥炉就是印度人的丹多里,烙饼这种吃的文化是由那边传来的吧。

花档全街市只有两家,花的品种也不多。反而是在卖菜的老太婆那里找到了白兰花,两块钱买了四串白兰,每串有三蕊,用铁线钩住,变成个圆扣。研究了一下,才知是用来挂在衬衫上的纽扣上的。花味由下面薰上来,香个整天,这种生活的智慧,香港倒学不会。

扣着白兰花朵到其他摊子看,小贩们见到我这个样子,态度也亲切起来。

远处有人吵架。

“侬是啥人?”有一个人向对方大叫。

对方也说:“侬是啥人?”

两个人“侬是啥人”地老半天,重复又重复,中间最多掺杂“侬算是中国人”的字眼。最后演变成:“你打我啦!”“打”字沪人发音成“挡”,挡来挡去,没有一个动手。要是这种情形发生在广东,那粗口满天飞,还来个什么“侬是啥人”?

到底,上海人还是可爱的。

(本文摘自《总有欢喜》,蔡澜著,光明日报出版社2023年3月第一版,定价:49.80元)

剧院叟影

我们来到了捷克,到各个名胜看看,被很多本导游书忽略的,是布拉格市中心的一间歌剧院,叫Es⁃tates Theatre(艾斯塔特斯剧院)。

外表和进口都不会给你留下什么深刻的印象,我们走进去时,一位老人迎来。

个子矮小,头半秃,腰有点弯,戴黑框眼镜。伍迪·艾伦再过二十年,就是这个样子吧!

“欢迎,欢迎,”他展开了双手,笑容中保持着一个距离,“我的名字叫巴伯,姓太长了,不说了,说了你们也记不清楚,我自己也时常忘记。”

“名字叫巴伯,我们就叫你老爸好了。”我听到他的语气带有幽默感,就不客气地说。

这一来,冰融了。老头儿笑得灿烂,要我们跟他走。

当地导游偷偷地告诉我:“巴伯是一位著名的作曲家,在这个歌剧院指挥了几十年,不肯离开,每天坚持来这里带游客四处看。”

到了歌剧院,只有用“叹为观止”四个字来形容了。整个观众席没有一根柱子,舞台的三面高墙建满了包厢。最令人惊讶的是,这个歌剧院虽然建于十八世纪后期,但是现在看起来,和昨天才建的一模一样,是下了多么大功夫去维修的成果!

众人正要举起傻瓜相机时,老头儿又严肃地警告:“政府规定,这里不准拍照!”

大家正要收起相机,老头儿继续说:“我已八十五岁了,眼睛有点毛病,你们要做什么就尽管做好了,我是看不见的。”

我差点大声地笑了出来,问道:“《莫扎特传》也是在这里拍的?”

老头儿赞许:“你的记忆力真好。是的,莫扎特最爱这家歌剧院了,他的作品最初不受其他欧洲国家欣赏,只有我们波希米亚人喜欢。DonGiovanni(《唐·乔瓦尼》)一八七八年在这里首演,得到最盛大的成功。”

“现在还有表演吗?”有人问道。“为了纪念莫扎特,我们每晚都在这里上演这部歌剧。如果你们喜欢晚上可以来看看。”老头儿说。

可惜紧密的行程不允许我们再来,下次重访布拉格,一定不会错过。这个歌剧院好处在于不大,全部只能坐五百多个人,当年表演,不用麦克风,都能听得清清楚楚。走廊上放一个小电子钢琴,怎么用的?

“我现在弹一两首曲子,让各位听听这里的音响效果。”老头儿说完把钢琴接上电,但接来接去还是接不到,发起脾气来,用捷克话骂那个导游,意思好像在说:“老早叫你们准备好了,为什么弄出纰漏?”

老头儿生气的样子真可爱,他现在唯一的慰藉就是可以再次在歌剧院中表演一次吧? 连这机会也被剥夺,怪不得要发怒了。从他的眼神中,也可以看出当年他纠正乐师们的那种威严,厉害得很。

导游叽里咕噜,意思是说还有一架钢琴。这时,老头儿才息怒,指着舞台,用英语说:“各位有没有看到盖舞台的,是一张铁做的幕? 政治上的铁幕会带来战争,这张铁幕却是用来防火的。”

还没走进歌剧院时,在大堂看到这间歌剧院的模型,舞台很深,占了整个建筑的三分之一,原来的设计是舞台后面也有包厢,表演者在中央,让观众团团转地包围观赏,实在是一个很新的概念。

后台是怎么一个样子? 当然是我们最想看的。这时,老头儿说:

“各位不懂捷克语吧?”“不懂。”我们说。

“那太好了。”老头儿笑道,“后台用捷克语写‘不准参观’,既然大家看不懂,就可以进去了。”

后台的门锁着。老头儿找钥匙,左摸右摸,掏出的都打不开,又发脾气了。导游年轻,说要到管理室去拿钥匙,老头儿叽里咕噜,大概是说:“不必你费神。”

以为他脚步蹒跚,哪知他飞一般跑去拿钥匙。他掏出来的钥匙中,看到有一把汽车的,原来,他每天还开车来这里呢。

不一会儿,老头儿回来打开门:“从前这里是不锁的,后门通到菜市场。有一次,一个人误打误闯走到舞台,正在上演古装戏,突然跑进一个现代人来,观众以为是喜剧。”

我们从舞台下面经过,往舞台望去,才知道设计是那么厉害,整个那么大的舞台可以用人手旋转,而且是毫不花气力。

舞台后面是演员的休息室,当今改成一个饭堂,一旁摆架钢琴。老头儿坐下,向我们说:“我现在弹两首曲子,第一首是捷克作曲家的作品,叫《幽默之曲》(Humorous),第二首是描写经过布拉格的河流沃尔塔瓦河,其中一些变奏是我自己加进去的。”

那双一见是僵硬的手,忽然变得柔软无比,十根手指化为百根,弹出两首精彩的乐章。

大家热烈拍掌,老头儿站了起来,深深地一鞠躬:“谢谢各位观赏,这次歌剧院之行,到此为止。我希望,我能一直留在这里带大家看看,到死为止。”

(本文摘自《吃喝玩乐》,蔡澜著,光明日报出版社2023年3月第一版,定价:49.80元)

昨夜梦魂中

为什么记忆中的事,没做梦时那么清清楚楚? 昨晚见到故园,花草树木,一棵棵重现在眼前。

爸爸跟着邵氏兄弟,由内地来到南洋,任中文片发行经理并负责宣传。不像其他同事,他身为文人,不屑利用职权赚外快,靠薪水,两袖清风。

妈妈虽是小学校长,但商业脑筋灵活,投资马来西亚的橡胶园,赚了一笔,我们才能由大世界游乐场后园的公司宿舍搬出去。

新居用叻币四万块买的。双亲看中了那个大花园和两层楼的旧宅,又因为父亲好友许统道先生住在后巷四条石,便购下这座老房子。

地址是人称六条石的实笼岗路中的一条小道,叫Lowland Road,没有中文名字,父亲叫为罗兰路,门牌四十七号。

打开铁门,车子驾至门口有一段路,花园种满果树,入口处的那棵红毛丹尤其茂盛,也有芒果。父亲后来研究园艺,接枝种了矮种的番石榴,由泰国移植,果实巨大少核,印象最深。

屋子的一旁种竹,父亲常以一用旧了的玻璃桌面,压在笋上,看它变种生得又圆又肥。

园中有个羽毛球场,挂着张残破的网,是我们几个小孩子至爱的运动,要不是从小喜欢看书,长大了成为运动健将也不出奇。

屋子虽分两层,但下层很矮,父亲说这是犹太人的设计,不知从何考证。阳光直透,下起雨来,就要帮奶妈到处闩窗,她算过,计有一百多扇。

下层当是浮脚楼,摒除瘴气,也只是客厅和饭厅、厨房所在。二楼才是我们的卧室,楼梯口摆着一只巨大的纸老虎,是父亲同事,专攻美术设计的友人所赠。他用铁线做一个架,铺了旧报纸,上漆,再画为老虎,像真的一样。家里养了一只松毛犬,冲上去在肚子上咬了一口,发现全是纸屑,才作罢。

厨房很大,母亲和奶妈一直不停地做菜,我要学习,总被赶出来。只见里面有一个石磨,手摇的。把米浸过夜,放入孔中,磨出来的湿米粉就能做皮,包高丽菜、芥蓝和春笋做粉粿,下一点点的猪肉碎,蒸熟了,哥哥可以一连吃三十个。

到了星期天最热闹。统道叔带了一家大小来做客,一清早就把我们四个小孩叫醒,到花园中,在花瓣中采取露水,用一个小碗,双指在花上一弹,露水便落下,嘻嘻哈哈,也不觉得辛苦。

大人来了,在客厅中用榄核烧的炭煮露水,沏上等铁观音,一面清谈诗词歌赋。我们几个小的打完球后玩蛇梯游戏,偶尔也拿出黑唱片,此时我已养成了听外国音乐的习惯,收集不少进行曲,一一播放。

从进行曲到华尔兹,最喜爱了。邻居有一小庙宇,到了一早就要听“丽的呼声”(电台),而开场的就是《溜冰者的华尔兹》(Skat⁃ers'Waltz),一听就能道出其名。

在这里一跳,进入了思春期。父母亲出外旅行时,就大闹天宫,在家开舞会,我的工作一向是做饮料,一种叫Fruit Punch的果实酒。最容易做了,把橙和苹果切成薄片,加一罐杂果罐头,一支红色的石榴汁糖浆,放大量的水和冰,最后倒一两瓶红酒进去,胡搅一通,即成。

姐姐哥哥各邀同学来参加,星期六晚上,玩个通宵。音乐也由我当DJ,已有三十三转的唱片了,各式快节奏的,桑巴伦巴,恰恰恰,一阵快舞之后转为缓慢的情歌,是拥抱对方的时候了。

鼓起勇气,请那位印度少女跳舞,那黝黑的皮肤被一套白色的舞衣包围着,手伸到她腰,一掌抱住,从来不知女子的腰可以那么细的。

想起曾邂逅一位流浪艺人的女儿,名叫云霞,在炎热的下午,抱我在她怀中睡觉,当时的音乐,放的是一首叫《当我们年轻的一天》,故特别喜欢此曲。

醒了,不愿梦断,强迫自己再睡。这时已有固定女友,比我大三岁,也长得瘦长高挑,摸一摸她的胸部,平平无奇,为什么我的女友多是不发达的? 除了那位叫云霞的山东女孩,丰满又坚挺。

等待父母亲睡着后,我就从后花园的一个小门溜出去,每晚玩到黎明才回来,以为神不知鬼不觉,但奶妈已把早餐弄好等我去吃。

已经到了出国的时候了,我在日本,父亲的来信说已把房子卖掉,在加东区购入一间新的。也没写原因,后来听妈妈说,是后巷三条石有一个公墓,父亲的好友一个个葬在那里,路经时悲从中来,每天上班如此,最后还是决定搬家。

“我不愿意搬。”我在梦中大喊,“那是我一生最美好的年代!”

醒来,枕头湿了。(本文摘自《学学问问》,蔡澜著,光明日报出版社2023年3月第一版,定价:49.80元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制