初夏午后的太阳很暖,像谢冕温和亲切的目光。

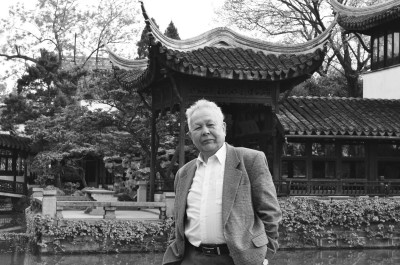

比约定的时间晚了些,91岁的谢先生已迎出门,满头银发,身着浅灰色的西装,背着手,气宇轩昂。

去年2月,他摔过一跤,左腿进行股骨头置换,术后半月就恢复写作。一篇《换骨记》,让我们看到谢先生以坚强的毅力、必胜的信念,以他的“铮铮铁骨”克服了种种艰难,终于如愿康复,能够以健康的身体和惦记他的亲朋好友“把酒重聚”。

门前小院里种着些花,月季开得艳丽,满园的芬芳。几步穿过庭院,在树荫遮蔽下,室内有些阴凉,光线也不是太好。谢冕称之为“康复病房”,出院后上楼不便,客厅里便加了小床,案头堆满了书。助步器上堆着些衣物,早已变身衣架。

我们从谢冕诗集《爱简》(北京大学出版社)谈起。谈他关于新诗与古体诗之间应“百年和解”的观点,谈他从诗人到诗歌研究者的转变,也谈到当下的诗人诗作。

接受换骨手术后,他在文中写:“个人的危难和不幸不算什么。我依然牵挂着世界某处发生的战争,千万无辜平民流离失所,他们的亲人正在无情的炮火中丧生。我为此内心难安……”现在,他为自己未能及时发现好的诗人和诗歌感到不安。

有些人老了,难免怀想过去,聚在一起就唱苏联歌,兴致勃勃。谢冕从不参加。

“我才不呢!”他有些倔强而天真地说:“而且我太不满意自己的过去,那些都略过去了,我的青春从中年开始,从今天开始。昨天不属于我,明天不可预测,未来不可预测,只有今天,珍惜今天,为今天干杯。”

1

中华读书报:您在诗歌理论方面有很多建设性的意见。林莽先生在《为中国新诗扛起了闸门的人》中提到:从“新的崛起”,到“混乱的美丽”,到“有些诗歌正离我们远去”,再到“百年和解”,谢冕老师为近半个世纪的中国新诗的发展与变革划出了一条简约的脉络。能否具体谈谈,关于新诗与古体诗之间的关系,您为什么用“百年和解”概括?

谢冕:五四的时候,胡适先生他们是把旧诗当作革命对象,革命是由于什么? 革命是要把格律打倒,反对文言写作。这是对的。但是革命过头了。认为中国很多落后的根源是在旧文化、旧诗、旧文学上面,就有些激进。反观历史,经过一百多年的历史考验,我觉得新诗和旧诗应该和解。中国几千年的诗歌传统,在新诗上得到了继承,并没有中断,而且新诗也没有提出自己新的、更重要的主张,只是语言的变化、诗歌美学上的变化——自由体代替格律体,白话代替了文言——它们是可以共存的。我提出“百年和解”的观点以后,诗歌界也展开了一些讨论。

我曾经在朋友的引荐下和艾青见面,他见了我说:“你这么年轻。”他以为我是一个老人。我对诗歌前辈不怀偏见,从来都是包容的心态。

艾青对朦胧诗有过批评,除了两代人诗歌观念的差异,还包含某种误解。他写了好几篇文章,说朦胧诗的古怪论就是迷幻药,崛起论者是为了自己崛起而崛起。那时候年轻人的确对艾青有不敬的地方。我对艾青始终尊敬,从他的《大堰河,我的保姆》开始,到《黎明的通知》,我都读过,后来我在朋友们的引荐下和艾青初次见面,我送给艾青一篇自己在刊物上发表的写他的文章《他依然年轻》,艾青回赠我一本《狱中笔记》。他毕竟是长辈,我跟他和解了。

2

中华读书报:2012年《谢冕编年文集》(12卷)出版,收入了您写的诗歌。梳理这些“抽屉”诗歌时是什么心态?

谢冕:我这个人比较有心,过去写的东西一般不扔。包括当年写在本子上的那些诗,能够找到的尽量把它编到文集里去。我也没想到,没有公开发表的诗歌有这么多——四百多首。编年文集是高秀芹、刘福春、孙民乐三个人主编的。刘福春坚持要用编年,因为我跟随着时代一步步走过来,从文学史的角度出发,编年能体现明显的脉络,能够看出来我怎么参与当代文学,当代文学怎么和我发生关系。这样的体例对于文学研究有帮助,但对普通读者来说阅读起来很困难。

中华读书报:那些诗歌后来也从没想过发表吗?

谢冕:一个是时代的原因,一个是我不看重我的这些作品。

中华读书报:为什么不看重?

谢冕:因为我觉得那是痛苦之作,借助诗歌发泄内心的痛苦,安慰自己,在诗歌中寻找一种寄托。

中华读书报:对诗的解读各式各样。《爱简》出版后,编选者洪子诚以“一个人的精神化石”概括您的诗歌,但也有读者解读为情诗。对于不同的理解和评论,您怎么看?

谢冕:我很担心这些诗别人看不懂。出版之前能够看得懂的也就是洪子诚,因为他知道我写的是什么。洪老师没有太看重“情诗”两个字。那天来了一些朋友,包括博士、硕士。我问他们读了怎么样? 他们说读不懂。他们熟悉的是现代派诗人,读我的诗很不习惯,好像我讲的是开元天宝年间的故事。我觉得很少有知音。

这不是一般意义的情诗,讲的是欲说还休的时代。有的人读了以后觉得我即使在苦难来临的时候也敢于想到春暖花开——我是用这样的诗歌来安慰我自己,来使得我的内心更加丰富。在诗中,我用欢乐来装扮痛苦,假装很欢乐,假装很幸福,实际上很多幸福是不可得的,但是这些诗,(我妻子)陈素琰老师也没有读到。

中华读书报:我注意到诗集中有三首《爱简》都是“寄妻子”。

谢冕:两个人在一起谈恋爱,或者成为夫妻,再来读情诗,要多别扭有多别扭。我那时候在鲤鱼洲干校,陈老师在河南信阳干校,两地分别的情况下,可能会偶尔在书信中给她抄几句——我不能断言这一点。总之没有给她听,没有给她看,因为觉得别扭。有一些诗歌是个人的、私密性极强的,自己知道就行了。当时就是这样,没想过发表,以后也不想发表。但是(北大中文系教授)洪子诚突然间挖出来,而且还做了编选。

中华读书报:经过洪老师编选后的《爱简》,您认为有什么特点?

谢冕:洪老师是有自己的用意的。他知道那段历史,而且他知道我当时的处境,他了解我,了解我这个作者写作的背景。他认为“这是谢冕写得最好的诗。有坦率、真诚,浓烈的‘真诗’的素质”。他为什么觉得好? 他为什么觉得需要出版? 这些诗引起了他的兴趣。他要揭秘,他觉得需要通过这些诗把我的秘密揭示出来。

中华读书报:您怎么看待他的“揭秘”?

谢冕:我和洪子诚共事。我们几十年在一个系工作,甚至在一个教研室工作,在鲤鱼洲干校的时候又在一起劳动,他对我有一个疑点,他觉得谢冕经历了那么多,为什么绝口不谈?

我的确不谈。我觉得要谈苦难,要谈痛苦,要谈悲哀,我没有资格。我经历过三次大的挫折,三次被打入另册。我经历的苦难,我的同代人都经历过,但是他们的经历、他们受的打击比我深重得多。我不值得谈,我羞于谈论。对比之下我很自愧,我是苟活者,我应该珍惜,我毕竟活下来了。

诗里头写到革命、传统、理想、战友……这里有我非常复杂的心情。后来我带着孩子从鲤鱼洲干校回到北京,家里是空空的,陈老师还在信阳干校,所以我在《爱简》中写:“那灯火,那微笑的维纳斯/那案头一盆文竹的沉思/如今都在哪里……告诉我,什么时候呢/什么时候我将再团聚/那时,我将怀着初恋的热烈/拥抱你,以我柔情的双臂/抚摸你,新浴后枕边的散发……”实际是假托我和她见面,假托我和她聚会,我们还有家吗? 小楼还在吗?台灯还亮着吗? 我只能在诗里头说。这就是诗歌的背景,这就是我要写这些诗的原因。

中华读书报:当年把诗歌收入编年文集的时候,您没有做任何修改?在今天,您怎么看那些诗歌的价值?

谢冕:没有修改。我不想粉饰,我自己是什么样就怎么样。

3

中华读书报:您现在生活状态怎么样?

谢冕:我不树敌。鲁迅说他“一个都不宽恕”。我广交朋友,不伤害别人,伤害过我的人,我宽恕他。但鲁迅先生跟我一样爱吃。他吃遍上海,吃遍北京。

人各有志,不能让别人活得像你一样。你可以不苟同他,但是你不能改变他。有的人误解我,我也不辩解,日久见人心。人家自然会看出来,看不出来也没关系。

我有幸活到今天。活得久,不好的地方是朋友越来越少了,“知交半零落”,能够对话的朋友越来越少了。但有个好处:经历多了,想瞒骗我、哄我,做不到,我敢这么说,越来越自信,因为经历得太多了。抗战开始的时候我五岁,后来我的家乡几次沦陷,经历了三年内战,后来连续不断的革命……经历了这么多,我还活着,我很珍惜,我还能够在这里自由表达。一些老年人的毛病我都有,但是还好,我的思想很活泼,思维很活跃,我现在还可以写,但是写得比较慢。钱理群老师很棒,一天要写三千字,太厉害了。我是不用功的一个人,每天要花时间走路,我是要运动。

中华读书报:您现在还经常关注诗人和诗歌吗?

谢冕:我对诗歌界不满意,烂诗泛滥,写得很随便,缺乏一种很严肃的心情对待诗,满足于抚摸自己。小悲哀、小快感可以写,但是不能忘记诗歌根本的东西。诗歌是教化人的,这一点有的人不敢说,但实际上诗歌是要教化人的,是要表达时代的。你不想用诗感化别人,你写诗干什么? 至少让他感动,至少让他有同情心,同情弱者,了解眼泪。你看不到,你都不看这些。一己的欢乐太渺小了。我不满意。我也不满意我们诗评家,没有把好的诗歌推出来。诗评家、理论家的任务不是写诗,不是整天长篇大论、言不及意,是要发现好的诗,发现诗的弊病在哪儿。有好诗没有? 的确有好诗,好诗没有被发现,没有得到推广,这是当前很悲哀的事情。

有一些诗人,我偶尔撞上了。比如路也的诗。她有一首诗叫《我要去看你》:

从今天开始要省吃俭用/攒足去你那里的盘缠/我是一个卑微的人/但你要像迎接文成公主一样/迎接我/在当年她驻足的地方/请为我接风洗尘/她西去的目的是和亲/我的目的是挑起一场温柔的战争

《木梳》写的也是假想的爱情,但是写得非常饱满。我还读到河南许昌一家医院护士杜涯的诗,《嵩山北部山上的栗树林》写得非常大气,但是在我之前没有人提到。后来我编一套女诗人的诗,我说杜涯要有一本。

4

中华读书报:能不能谈谈您所理解的好诗?

谢冕:句子写得好,那不是因为技巧,而是表达,是它有很深刻的生命体验。“我的中年裁下多少/他们的晚年就能延长多少”——陈年喜的诗歌很伤感的。他写了中年人的负担,这负担很沉重,但是他没有滥情。像这样的诗,这是用生命写的诗,这难道是简单的技巧能够解决吗? 我不想批评一些诗人,开口闭口说诗歌是码字,是技巧,把一代人的胃口给毁坏了。

中华读书报:您怎么看诗歌和时代的关系?

谢冕:所有的诗人都是当代诗人,所有的诗人都是为当代写作的。因为为了当下写作,他才能够唤起很多人的共鸣,诗歌才能够起到作用,时代的精神也就留下来了。

我举一个很简单的例子。大家都会读舒婷的《致橡树》,但是不知道舒婷的艺术成熟是《神女峰》。“我必须是你近旁的一株木棉/作为树的形象和你站在一起”——《致橡树》是说女性独立,但是到了《神女峰》就非常深刻了:“与其在悬崖上展览千年/不如在爱人肩头痛哭一晚”。读到这时我被震撼了。我说舒婷的诗最好的是这一首,这就是时代精神,时代价值观产生了改变,可以尽情地表达自己内心的东西。真情就是价值。这种价值在当前的时代给我们一种启蒙。

李白也好,杜甫、白居易也好,他们的伟大是因为表现了唐代的精神,表现了唐代的精神是什么。杜甫技巧最高的诗是在四川写的《秋兴八首》,艺术很完美,但是杜甫真正有价值的诗歌是他的忧国忧民,“致君尧舜上,再使风俗淳”,这些才是杜甫真正的价值。

一首《春江花月夜》,孤篇盖全唐。春天那么好的情景,张若虚表现得那么淋漓尽致,春、江、花、月、夜,能得到充分的表达,如果没有一个时代在支撑,写不了那么好的诗。所以说,我们的诗不能离开我们的时代,你为当代写就是为历史写。

中华读书报:不管是特殊的历史时期也好,当下也好,您总以特别乐观、积极昂扬的气势对待。

谢冕:谁都有不幸的事情,人生本来就是这样。但是应该从容地面对,要镇定,不要慌张。我的儿子谢阅没有了。儿子去世的时候40多岁,最后的时间是我陪他的。一个冬天,我每天都要转好几次车,带着饭到朝阳医院的病房去看他,那么多悲哀,也过来了。

什么时候痛苦都会降临。即使是灾难来临,我们也要用一种非常放松的姿态来对待,以一种临阵不乱的态度来对待,我们应该好好地活着。有人看到我的乐观精神,但是我对人生态度整体是悲观的。

中华读书报:怎么理解?

谢冕:“万古愁”是谁也不能违背的,这是人生规律。所以现在我们活着就很好,我们要珍惜眼下的每一天。今年我给自己也定了口号了:永别忧伤,为今天干杯。

“为今天干杯”是我的一贯的想法。我们能够把握住的唯有今天。有的人沉湎在自己过去的荣光里头,我才不呢! 我对自己早就有评价,没有什么了不起的,那都属于过去。没有的不会再来,过去的已经过去。昨天不属于我,未来不可预测,只有今天。珍惜今天,为今天干杯!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制