■陈斐

闻宥(1901—1985),字在宥,号野鹤、早雁,室名落照堂,江苏泗泾(今上海松江区)人。1913年小学毕业后,因家境困难到上海申报馆工作,业余在震旦大学进修。1922年秋至1926年夏,在上海爱国女学校、景平女学等校任教。1926年秋至1929年夏,在商务印书馆编译所任编辑及函授学社国文科教员,同时在持志大学、国民大学等校兼课。此后任教于中山大学、山东大学、燕京大学、四川大学、云南大学、西南联大、华西大学、中央民族学院等校(闻广、张长寿:《闻宥先生生平》,《松江史志》2013年第1期)。为法国远东博古学院通讯院士。

以1929年夏南下广州中山大学任教为界,闻宥的人生可分为前后两期。前期以文学创作为主,文学研究为辅。他加入南社,主编报纸副刊、文学杂志,发表了不少诗文、小说、诗话,并与柳亚之展开影响颇大的“唐宋诗之争”(沈雨洁:《闻宥文学研究》,上海大学2021年硕士论文),在书坛也崭露头角,著有《野鹤零墨》(枕霞阁1918年6月初版)和《白话诗研究》(梁溪图书馆1924年5月再版)。后期主要致力于汉藏语系语言文字及古文物研究,学生中的优秀者有瑞典著名汉学家、诺贝尔文学奖终身评委马悦然等。

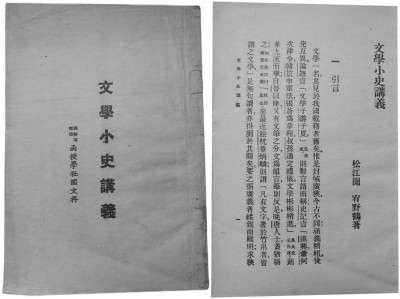

《文学小史讲义》应是闻宥在商务工作期间应职务需求而编。这套讲义的作者多为名家泰斗,商务委托未过而立之年的闻宥撰稿,足见对其才学的欣赏。

“文学史”原本兴起于18世纪末、19世纪初的欧洲,被视为“民族—国家”建构的重要手段。约在20世纪初转道日本传入我国,逐渐成为文学研究与教育的主要范式。衍至二三十年代,已告别了早期类似文化史、学术史的庞杂局面,研究畛域越来越狭窄、明晰。

闻宥首先在小史“引言”部分沿用通行做法,从辨析“文学”一词的定义入手,划定自己的书写对象。他指出,我国古代的“文学”概念,多为广义,“但有文字,即为文学,道术方术,一切兼涵,多歧易于亡羊,循名莫由责实”;而今天的“文学”概念,则为狭义,“内求情感,外求藻韵”,依此著史,“纲领既具,条目毕张”。因此,他“以今之名,论古之实”,也就是以狭义的“文学”定义为标准,选取相关的古代材料进行撰述。在他看来,符合这一定义的古代文体,不外乎如下数种:“诗”“赋”“词”“曲”“小说”“其他韵文之大部及散文之一部”。接下来,他便划分为先秦、两汉、魏晋、南北朝(附隋)、唐五代、两宋、辽金元、明清八个时期,分章论述了这些文体“思潮之起伏,艺术之升降”,概述了主要作家、作品及文学现象、派别的特点及得失。每个时期末尾,还联系整个中国文学演进的宏阔背景,概括此期文学之特点,如“先秦文学”部分提到:“诗歌之变而为骚赋,实开后世协律文变为吟诵文之先河。”全书末尾,设“结论”一章,总结中国文学史上“可以供吾人今日之寻省”的观念,以便国人扬长绌短,自觉地进行文学创造。

可见,这部文学小史和当时学界主流一致,是在西方传入的现代“文学”和“文学史”观念指导下撰著的。闻宥通法语、英语、日语等多门外语,这是他的主动、自觉选择。沙孟海曾在日记中记述,闻宥“谓中国书籍中只有材料可寻,而无知识可得,劝余乘此多暇可读日文”(参见沙孟海《兰沙馆日录》1929年11月1日,朱关田总编:《沙孟海全集·日记卷》第4册,西泠印社出版社2010年版,第1264页)。在为《国立中山大学语言历史学研究所周刊·文字专号》作跋时,闻宥更是明确指出,中国古人传统的研究方式,“固然也成就了他们时代上的光荣,但是在现在已不是我们理想中的仪型”。“现在呢,我们张目一看,我们的四邻满是花实灿烂的乐园。我们有异于骨董家言的考古学,我们有异于等韵家言的语音学,我们更有其他更现代的历史学、民族学、人类学、心理学……这些学问上的范畴和结论,都足以使我们文字的研究,引到严密精细的路上去;都足以使我们的观察,从纸面透到纸背;都足以使我们的批判,从外表深到肯綮。至少也可以供给我们以若干极有价值的暗示。所以我们应该全盘承受下来,而后我们的研究,方才能成为独立的专门的现代的研究。”(闻宥:《跋》,《国立中山大学语言历史学研究所周刊》,第30卷第11集第125—128期合刊,1930年4月23日)

然而,在积极拥抱国外舶来的现代治学理论与方法的同时,闻宥也强调不能“舍己从人。视我一切学术,皆若为西洋学说之附庸,甚至其说之万不可合者,亦竟曲加比附”(闻宥:《国学概论》,《国学》第1卷第3期,1926年12月10日)。这个警醒,反映在《文学小史讲义》中,首先是对中国文学及其演变的特点、复杂性有所认知与尊重,以免削足适履。其次,闻宥重视文学发展语境的还原,力图呈现文学与其他学术乃至政治、经济、风俗等共生、互动的立体景观。

就史观而言,闻宥葆持的是当时流行的“进化”观念。在他笔下,中国文学史呈现为诸种文体、文学派别不断孳生、消长,内容不断丰富,技巧不断致密的景象。他认为:“中国文学消长之方式,协律文与吟诵文两者伏倚之消长也。一种协律文行之既久,则必渐弛而为吟诵文,而移时又必有他种协律文起而继之。故协律文方盛,则吟诵文必衰,而其他一方之盛衰亦如之。”其所谓“协律文”,指入乐的韵文;“吟诵文”,指不入乐(即“不歌而诵”)的韵文。他勾勒了协律文由“《诗经》”到“乐府”再到“词”“曲”的演变过程,提挈了吟诵文的独立、定型及演变,对二者的互动也有阐发。而将文体之递嬗,如“词嬗而为曲,平话嬗而为演义”,视为“艺术上之一大进步”,“于文学史上尤有重大之关系也”。闻宥说:“盖平话者,具章回小说之雏型,而未脱杂记、随笔之韵味;有艺术之形式,而乏艺术之手腕者也。自演义出,而后事物之描写始细,语词之修炼始精;虽累至千百万言,而如绳之贯,如丝之牵,首尾相衔,不可淆乱,此诚技术上可书之事。”在此基础上,他接受了“一代有一代之文学”的观念,对汉赋、唐诗、宋词、元曲等“时代文学”予以重点论述。比如,闻宥指出:“其异军特起,而尤为宋代文学之精英者,词也。词盖萌芽于唐末,蓓蕾于五代,而艳发于两宋。故两宋者,词学之黄金时代也。”

而且,闻宥的“进化”史观比较辩证、合理。有时,他将文学进化描述为物极必反、不断纠偏补弊的此消彼长过程。比如,他指出,“辞赋之起,盖由于诗歌之衰”;“骈文以涂辙迫隘之故,至此(唐)而已极敝,故古文乘虚而袭之”;“两宋之文学,又唐代文学之反动也。唐尚情,故词缛于意;宋尚理,故意丰于词”。有时,他从不同方面或角度评析文学发展的进退得失。比如,他评析沈约“永明体”的功过道:“以组织言之,则进而日密;以性情言之,则退而日漓。”认为宋诗“形式上虽无变化,而内容之转换则剧”;词有南、北宋之别,“以技巧论,北固少逊于南;以境界论,南实大逊于北。盖纂组既工,则天姿反损;体裁既备,则出语多因”。有时,他坦陈某一特定时期,文学出现了退化。比如,他指出,明代文学“销沉而无生气”,“缺少时代的特色”,“综其所由,则有二事:一为帝王之摧抑,一为儒士之摹拟”。总体而言,闻宥觉得中国文学是随着时序推移不断进化的,故他将清代文学视为“数千年旧价值之总结”。不过,由于在中国,“文学进化之利器”——文学批评不发达,故整体上的进化比较缓慢,“思想之变化”“不如形式变化之剧”。职是之故,他认为,中国文学的进化过程并非“完成时态”,而是“进行时态”:“清季西学一入,而文学之作风,即为之丕变”,出现了采用白话新体的新文学。可见,闻宥的“进化”文学史观,既有受以胡适为代表的主流影响的一面,也有与之对话、为之纠偏的一面。这提示我们,对于晚清民国不同学人的学术观念,要细致爬梳辨析,既要看到共性之同,也要看到个性之异。

在对中国文学的价值评判上,闻宥多受“五四”以来新文学思潮的影响,这与“结论”一章继往开来的希冀相符。他认为从整体审视,中国文学“以民族性为基础”,“故其质常为保守的,为回顾的”。具体论述时,他以《诗经》中的国风“若自口出”,故认为其价值“过于雅、颂”。以“《三国》尚半袭文言,《水浒》始纯尚口语”,故认定后者之印象深于前者,真价亦过于前者。批评文学专家以名位、体制之炫、囿,“意丰者徬徨于求道,才富者宛转于修词,经营益盛,情性愈漓”。赞美“通俗文学之作者,则既无名位之足冀,又无派系之自限,纯以意兴之所至为之,故独得文学之真,而为魏、晋以下文人所弗及”。批评班固《两都》、张衡《两京》之赋,“侈陈宫室,涂饰庙朝,藻采虽工,情感则薄”。褒扬陶潜“盖以不加雕饰之词,自写其内心生活者也……盖蕴之于内者既真,则发之于外者自异矣”。赞美元曲之长处,在于“自然”,“此其所以为一代之绝作,而后之摹拟者,百思而不能到也”。认为“诗之盛唐,本为时代之绝诣”,批评明人摹拟唐诗,“有藻采而无才情,有声调而无意味”。赞美李白“以理想为中心,故逐杳冥而不返”,杜甫“以现实为立脚,故哀人生之多艰”,各有千秋。批评唐人传奇多“仙鬼之谈”,“而能以人生为基桢,作忠悫之描写者,则罕见之焉”。上述对“口语”、平民文学和“情性”“真感”“自然”、独创的肯定、赞美,与对“文言”、“专家”文学和“藻采”、虚饰、雕琢、“摹拟”的否定、批评,以及文学应该反映“现实”、张扬“理想”、呼应“时代”、服务“人生”等主张,皆可看作“五四”以来新文学思潮的回响,令人想起胡适《文学改良刍议》、陈独秀《文学革命论》等经典文献。

得益于新思潮之熏沐,闻宥治学,颇重系统性。他说:“盖学术也者,其最要之条件,为本末条贯,犁然自成为一统,而破碎支离、牴牾不适者,不得与焉。”他认为“课士”之讲义,与“惟陈言之务去”的专著不同,应“多采群言,明其非一己之独断也”,且须“简约浅露言之,行文尤从时尚”(闻宥:《国学概论》,《国学》第1卷第3期,1926年12月10日),“以遗要为戒”。这部文学小史,的确落实了上述主张,可视为20世纪30年代新派中国文学史撰著共识之缩影。不过,也时时洋溢着以旧体诗文创作蜚声十里洋场的南社健将“闻野鹤”的才情、个性、感悟与洞见。比如,他指出,宋代“诗文之大部既牵于理,则纯文学者之才思,郁积而发之于他体……故以超形式之眼光观之,则宋诗与唐诗远,而宋词与唐诗近”。可谓深刻、到位矣!

(闻宥《文学小史讲义》将列入“国文科名家函授讲义”系列由上海古籍出版社出版)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇