■卢晓蓉

近代著名爱国实业家、教育家、现代化乡村建设先驱、社会改革家卢作孚1893年4月14日出生于四川省合川县,1952年2月8日在重庆去世。在不长的一生中,卢作孚跨越“革命救国”“教育救国”“实业救国”三大领域,并在几方面都有成就。1938年秋,他勇担国难,组织指挥宜昌大撤退,挽救了抗战时期整个中国的民族工业,尤为世人所称道。

在卢作孚诞辰130周年之际,读者诸君可藉由卢晓蓉女士文章,重温这位爱国实业家的爱国之情、报国之志、救国之识。

《东北游记》(载凌耀伦、熊甫主编《卢作孚文集》增订本,北京大学出版社2021年3月第3版,以下简称《游记》。)为实业家、教育家、现代化乡村建设先驱、社会改革家卢作孚(1893-1952)所著。卢生前为社会创造了难以估量的物质财富,也留下了数以百万字计的文章著述。其中唯有《东北游记》采用了日记体的散文笔法,既阐述了他的思想理念、治国主张、实践方法,也生动体现了他的文学情怀和造诣。《游记》写于1930年9月,共有4万余字,内容涉及经济、交通、城建、资源、生态、环境、教育、文化、旅游、博览、艺术等多个方面。写成后分两批“印成册子,以赠友人”(本文所引卢作孚的文字,除特别注明外,均出自《东北游记》)。次年“九一八”事变发生,《游记》再次出版发行,并请四川保路运动主要领导人蒲伯英题写书名。卢作孚在增补的《序》中写道:“日军占据东北之消息传来,人皆欲知东北情形,从游记中亦或可偶得其一二;人皆欲奋起而有所作为,从游记中亦或可偶将办法之所宜择取。”“盼望有心人浏览之余,绕室从容,反省及于自身”。

出身贫寒,靠自学成才,接受了东西方文明启蒙的卢作孚,“研究了东方的日本维新与西欧的历史演变,又从本国着眼,从传统文化着手,深入分析、寻找解决时局问题的办法,并意欲温故知新,对症取药,以挽狂澜。又把康梁主张的君主立宪和孙中山先生的三民主义、五权宪法、治国方针,结合中国实际国情,认真加以思考,从中寻出一条可走之路。”(卢作孚三弟卢尔勤回忆录,卢国模抄正)这条路就是“以建设的力量作破坏的前锋”,用“产业、交通、文化、国防”四个运动“将整个中国现代化”。不仅如此,卢作孚还借用民生实业股份有限公司和以北碚为中心的嘉陵江三峡地区为平台,开展了现代化建设试验,以供“小至于乡村,大至于国家的经营的参考”(卢作孚:《四川嘉陵江三峡的乡村运动》,载《卢作孚文集》增订本),并取得举世瞩目的成就。

一、中国的现代化,要以世界最高纪录为目标

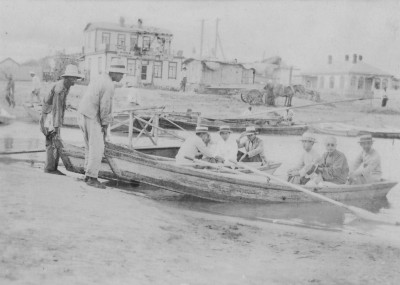

1930年6月21日,卢作孚从他所主持的民生公司、北川铁路联合体和嘉陵江三峡地区峡防局挑选了6名骨干,从上海杨树浦码头搭船赴青岛,开始了为期“一月差三天”的东北考察。在此之前,他们考察了江浙沪多地,黄炎培和蔡元培还陪同他们参观了“徐公桥乡村改进会”和川沙铁路等机构设施。

卢作孚曾指出:“无论英美自由主义的国家、德意法的国家、苏联社会主义的国家,所有的产业运动、交通运动、文化运动、国防运动,其方法、其历程、其所到达的最高纪录,通通搜集起来、整理起来,摆在全国人民面前,摆在关心全国问题的人的面前,使明白什么样是现代的国家,如何才能够立国于现代。”(卢作孚:《从四个运动做到中国统一》,载《卢作孚文集》增订本)当时要出国考察条件还不成熟,他们便瞄准了曾先后被德国和日本占领的青岛及东北地区。据资料介绍,1930年东北拥有占全国产量80%的钢铁、93%的石油、55%的黄金、30%的电力、47%的铁路、38%的对外贸易,1930年东北地区的工业总产值占工农业总产值的比重为59.3%,可谓领先全国。

这次考察的重点在山东的青岛及东北的大连、沈阳、哈尔滨、吉林、敦化、开滦、北平、天津等地,用时差不多一个月。从轮船到铁路,从码头到工厂,从煤矿到林场,从农贸集市到百货商店,从自然资源到产品陈列馆,从生产流程到管理方法,从市政建设到外国在东北的势力范围和经营状况,甚至东北地区的移民问题等,都在他们的考察范围之内。《游记》便是这一段考察的真实记录。

青岛虽不属于东三省,却是此次东北考察的第一站。在卢作孚眼中,“青岛的市场是安置在一些浅山上下的。马路亦随以起落曲折有致,两旁都有树木,房屋高高低低,各据形势,绿荫中间衬出黄墙红瓦,愈显出其鲜丽”。青岛曾先后沦为德国和日本的殖民地,1922年中国才从日本人手中收回。“德国人对于山东过去的经营,是以胶济铁路为中心,于全局为经济的。”日本人在青岛并无多大作为,卢作孚一行考察了德国人经营的几个炮台:“差不多是应有尽有的。其布置不但坚固而又完备。其用意,固在以此为远东根据地,立军事上不拔之基,谁料成败无常,图人尤其是不可靠的事业,而今一个青岛竟两办移交,仍归故主了。”

在大连埠头事务所,一位日本职员给他们详细介绍了大连港四个码头、七条航线通往欧、美、东南亚各地,每年数以千万吨计的进出口货情况。“我们听了他这一段谈话,不禁有三个深切的感想。第一是日本人的经营,以满铁会社为中心,取得东三省的无限利益,其规模是何等宏大,前进是何等锋锐!第二是满洲的出产,矿与粮食是最大的富源,而且一年比一年进展!第三是中国机关的职员,只知道自己的职务,或连职务亦不知道,绝不知道事业上当前的问题,问题中各种的情况;而这一位日本人能够把码头上的一切事项,详举无遗,是何等留心问题留心事实!中国人何以一切都不留心?”

当时的东三省有人口达二千六七百万,其中由山东、直隶、河南等省移去的,乃达二千四五百万。日本人不过二十万而已。但是,卢作孚在大连却惊讶地发现:“日本人之经营满蒙,以南满铁道为中心,以经营南满铁路的满铁会社,经营矿业航业码头旅社,乃至于学校医院,及其他一切公共事业,差不多权力之大,等于一个政府了。其铁路所到的地方,即其国家军警所到的地方;即其工厂商场所到的地方;即其金票银行所到的地方;即其学校教育所到的地方;可见其各方面侵略的武器,都随铁路以深入了。”而在旅顺更是见到,“日本把旅大金州一带早已划为他的关东州了,行政用人,同他本部一般,地图的颜色,亦已改变。”

尤其令卢作孚“动魄惊心”的是“满蒙资源馆”:“凡满蒙所产之动植矿物,通通被他们搜集来陈列起了;凡满蒙各种出产之数量,通通被他们调查清楚,列表统计,画图说明,陈列起了;凡满蒙之交通,矿产区域,形势,都被他们测勘清楚,做成模型,陈列起了。……我们边走,边看,边想:东三省的宝藏,竟已被日本人尽量搜括到这几间屋子里,视为他之所有了。假使日本人都知道,都起经营之念,中国人怎样办?”“我们见着日本是如何以实际的事务刺激日本的人民!其学校,其实业团体,又是如何联络,帮助此等社会教育的机关!中国情形又怎样呢?我们愈看愈惭愧了!”

在发现日本人侵略野心的同时,卢作孚没有盲目排外,而是特别注意考察日本在东三省的各项事业,留心学习对方在人才素质和经营管理方面的长处和经验。在抚顺,他们参观了日本人经营的煤炭事务所,从“一个炭坑模型,便把抚顺的市场、住宅、机关、工厂、铁路、马路、炭坑等等通通看完了……”后来又随一位日本职员带领,参观一个日本人利用油页岩炼油的工厂。卢作孚不仅惊异日本人竟准备了三百余年的海军用油在这里取携,而且惊异于这里的日本职员与大连阜头事务所的一样,对于事业的内容、数目能够讲述得如此清楚。这与他们在各地拜访中国政府办事机构时所感受到的冷遇和失望形成鲜明的对比。

对于中国同胞的可取之处,卢作孚也充满兴趣学习。他们在中国人经营的本溪湖矿区参观了半天,包括煤铁矿、炼焦厂、熔铁厂、发动厂、修理厂,虽是“跑马观花”,却仍看得仔细,记得详细。在哈尔滨道外(当时哈尔滨分为道里和道外两个部分,道里属于俄国租界,道外为中国人的市场),他们参观了一个中国人开的百货商店:“规模比先施、永安较小,秩序却比先施、永安更好。货品分类陈列,极为整齐明了。人员皆着短服,皆有徽章,卖药品者服皆白色,举动皆极敏捷,对客耐烦。凡此情况,都在先施、永安之上。不图此等良好组织竟在哈尔滨发现。”

二、会师访友,记录了老一辈文人强国富民的真挚情怀

如果说,实业考察是卢作孚此行赴东北的主要目的,那么会师访友则是他早已心向往之的一次情感之旅。

从青岛到大连,卢作孚登门拜访的第一位人士是周孝怀(本名善培,1875-1958),他担任过四川第一任警察局长,四川省劝业道总办,对四川近代工商交通事业的发展起过推动作用。在卢作孚看来,周孝怀“是在四川建设上惟一有办法且有成绩的人。他办警察,警察有起色,办实业,实业有起色。”周孝怀对卢作孚的思想和事业也早有所知。在这次会见中,他详细询问了四川的近况。卢作孚告诉他:“这几年来,四川比较少战争了,少土匪了,军队逐渐讲究训练了,财政逐渐讲究整理了,地方经营逐渐成为风气了……一个地方别离两三年,再去便会认识不得了。”周孝怀很欣慰,认为“这种现象已经比中原好”。周又问起卢作孚经营的事业,听完介绍后感叹道:“我早就听着说了,以那样混乱的政局下面,还有许多朋友在那里努力创造事业,倒是难得的。”

卢作孚此行拜访的第二位人士是旅顺的罗振玉(字叔蕴,1865-1940)。罗先生是近代著名的教育家、古文字学家,中国现代农学的开拓者、考古学的奠基人。卢作孚拜访罗振玉,首先是“很敬佩罗先生的学问,他藏书很富,读书很深,考证很精”。彼此寒暄一阵后,卢作孚问罗先生,近来有什么著作没有,他说,“只有几篇零碎文章。”话完,便去取所印就的文章送给卢作孚一行。卢作孚看了看室中的陈设,到处都是图书,感到最有味的是光绪皇帝赐给他的四个大字“文泉言律”,上款题的是光绪二十年,下款题的是赐顾问大臣紫禁城骑马南书房行走臣罗振玉。“罗先生固犹是前清的遗臣呵!”罗也很关心四川,问四川的战事,又谈了些中原的战争、北方的荒旱等。卢作孚“又觉得他不只是一个读书先生,亦很留心国事。这回出来会着许多朋友了,谈起国事,还少有这样殷勤细致的”。

天津是卢作孚东北考察的最后一站,其重点是拜访南开大学校长张伯苓并参观南开学校。卢作孚从很早的时候起就非常重视教育并终其一生,早在1916年他就著文强调“教育为救国不二之法门”(卢作孚:《各省教育厅之设立》,载《卢作孚文集》增订本)。在嘉陵江三峡地区和民生公司也创办了各级各类学校和培训班,所以每到一地他都询问和观察教育状况。他在游记中写道:“这次在青岛,在大连,在抚顺,街市上,电车中,或火车中,常常见着日本读书的小孩子,很令我们回想到中国不读书的小孩子。”到北平后,他们参观了燕京大学、清华大学、协和大学、香山慈幼院等。在南开大学他们见到了张伯苓先生,并告以东北的情形。张伯苓告诉他们,他正组织东北研究会,搜求东北的材料,研究东北的种种问题。每年暑假都有人到东北去考察。还准备从当年秋季起,中学加授东北地理,并“力劝”大学毕业生“到东北去任职”。

张伯苓请卢作孚一行吃午饭,饭后又陪同他们参观了图书馆、丽生园、思源堂。图书馆的规模差不多同中央大学和清华大学一样大。阅览室陈列了学校模型。所有房舍、地景、运动场、道路、河流等等,一目了然。另一区段陈列学校照片,从严氏私塾到私立中学,逐渐扩充,成立大学,成立女中,成立小学,顺次陈列,加以说明,“令人把一个生长中的南开学校看得清清楚楚,同时并想到其生长之延续,未来的无限的前途。前面的陈列是南开的地理,后面的陈列是南开的历史,用这种方法讲地理,历史,岂不更明白而有意义?”

三、游览山水名胜,彰显中华优秀历史文化的无穷魅力

卢作孚不长的一生成就了诸多具有开拓性的事业,在国家和民族需要的时候,还曾担任过政府要职。也许在一般人想来,他是一个“为效率而忘记了一切的”(徐盈:《卢作孚》,载徐盈主编《当代中国实业人物志》)的人。然而,从《东北游记》里看到的卢作孚,却对大自然和美好景物充满了向往和童趣。每到一个地方,只要有片刻功夫,他和团友们都会去公园游览,去博物馆参观,去山水间嬉戏。

在青岛,他们游览了“第一公园”,卢作孚“深喜其为景深邃,满布林木。从这条路穿过去,又从那条路穿过来。或植梅花,或植樱花,或植海棠,令人百游不厌”。在哈尔滨,他们游览了道里公园,“游人甚多,络绎在途,几如市场。茶社,游戏场所,亦复不少。花坛布置,尤精美有变化。几种颜色形式各有不同的浅草,加以几种浅花,图案由简单而复杂,各显露其巧妙……精美在上海几个花园之上。”他们在松花江游泳,在山海关看海,香山、北海、天坛、先农坛、瀛台……都留下了他们兴致勃勃的身影。哪怕在车船之中,也常常是“俯首读书,仰首看风景”,不放过任何机会。还兴之所至临时增加了绕道去敦化的森林火车游,卢作孚见到“火车如急流,随山旋绕,常临绝地,而又发现新境。变换离奇,亦正有如乘快轮而下夔巫三峡间。山之突兀不如,而秀丽过之,可以想见风景之好,和我们此时欣赏之快乐了”。

对大自然的热爱,不仅源于卢作孚的天性和审美眼光,更源于他有一个美梦:“愿人人皆为园艺家,将世界造成花园一样。”1927年,他上任峡防局长时的嘉陵江三峡地区,是个土匪出没、民不聊生之地。他原本的使命就是剿匪维持治安,但他的理想却是“建设成功一个美满的三峡,是从经济上、从文化上、从风景上、从治安上建设成功一个美满的三峡”(卢作孚:《我们的要求和训练》,载《卢作孚文集》增订本)。他发布的第一个文告不是剿匪,而是建修北碚温泉公园的《募捐启》,于是重庆从此就多了一个至今还闻名遐迩的后花园。而卢作孚所经手开发的其他各项事业,都忘不了将花草树木培植其中。因此,东北之行闲暇中的“游山玩水”,对卢作孚而言也是在考察取经。

深受传统文化哺育的卢作孚,自然没有错过参观名胜古迹的好机会。在沈阳参观清皇宫博物馆,他首先注意的是建筑:“红柱,绿窗,黄瓦,而杂以雕刻,绘画。分观各部,综合全局,皆自成为图案。”游颐和园,卢作孚感兴趣的是排云殿的雄伟庄严,众香界的精巧玲珑,认为“其美丽在间架,配置之方整,雕刻、堆砌之繁复,画楹、画栋之细致,形式、颜色之调和,或为长廊,或为深宫,凡所表现都在建筑”。而“故宫建筑之艺术,在能表现其伟大庄严”,尤以文华、武英、太和、中和、保和五殿最有代表性。卢作孚有感而发:“我们瞻仰这种遗迹,回想到以前皇帝时代庄严的设备和朝见群臣时庄严的仪式,便知道帝王制度之能够保持,正全靠这些人为的东西在下面作支柱呵!人不比一切人伟大崇高,是另以一些伟大崇高的设备和仪式把他装点陪衬起来的。”

在故宫博物院,卢作孚认为,东路各宫中的陈列品“最有意义的是宫中遗留下来的文件,有历朝大臣的奏折,皇帝的批答,可以看出国中几桩内政、外交、内乱、外战的大事,中间是如何紧急,如何措置。有历朝会试殿式的各种试卷,可以看出当时之考试制度和读书人的考试生涯”。中路则以字画,瓷器,玉器,古铜器,各种雕刻,如木、漆、骨、石的雕刻为最丰富。“读古书时,所谓尊斝觚觯等物,莫明其妙,而今都知其分别了。以前皇帝赐大臣在尚书房行走或南书房行走,而今我们在这里来行走过,也才认清楚所谓尚书房南书房了。建筑很伟大的乾清宫和坤宁宫为明代所遗留,我们才知道京城之伟大是几代堆积起来的,不是一姓经营之物。”

令他们特别欣喜的是,这一趟考察之旅,竟然看全了四套四库全书。第一套在浙江参观文澜阁时看到的,第二套在沈阳清皇宫侧文溯阁,第三套在故宫博物院的文渊阁,第四套则在中海居仁堂,是文津阁的四库全书,从热河移过来的。同行的一位朋友说:“我们此游行程两万里,看了四部四库全书,真可以自豪了。”四套四库全书中,只有文渊阁收藏的“这一部是全书,没有遗失一种”。

北平的参观原本是一周,因接到上海转来的信,有许多要回到上海解决,遂缩短成五天,“是大憾事”。尽管如此,“同游的人都觉得到了北平,不听京戏与不看皇宫,应一样是憾事。”所以,他们在北平还是挤出时间看了一出“主要的戏”《赚文绢》,“是一段秦少游和苏小妹的故事。程艳秋(1932年更名为程砚秋——编者注)扮苏小妹。于表情的动作,言词,声调,都轻描淡写,而有含蓄,令人觉得深刻之处,固自有其艺术。”卢作孚也是一个戏剧爱好者,喜欢川戏、京剧,自己也曾写过剧本给员工们演出。“深觉表演深刻,须利用心理上感觉的对比。中国旧剧每能曲折婉转,用此方式,亦自有其价值。可惜上流人,有文学研究者,不措意于此。”

四、东北考察之后

洞穿日本侵略野心的卢作孚,从东北考察归来便大声疾呼:“我们一度游历东北,见日本人在东北之所作为,才憬然于日本人之处心积虑,才于处心积虑一句话有了深刻的解释。才知所谓东北问题者十分紧迫,国人还懵懵然未知,未谋所以应付之。一旦东北各地,没于日军,然后举国震惊,起谋救济,已太迟矣;而又况狂呼之外,仍无如何应付之计。这岂止是东北问题?实是国家根本问题。而且东北问题正由于这根本问题而起的。……根本有为是需要办法的,是需要整个国家的办法的,是需要深谋远虑,长时间不断的办法的。”不等国家拿出办法,卢作孚从东北回到重庆之后,率先投入了抗战的准备,试举几例如下:

例一,卢作孚在张伯苓先生支持下,于1931年9月23日在北碚发起成立了东北问题研究会,并致函张伯苓:“去夏过津参观,得悉贵校有东北研究会之组织,研究中日满蒙问题。迩者东北失陷,深佩吾兄远识。而国人犹纷争离析,曷胜慨叹!”信中还说:“敝局同人顷亦谨效步趋,作东北各种问题之研究,深苦材料难觅,拟请先将研究所得检赐一份,俾作参考,并祈介绍研究资料,以便购买。此后研究如有疑问,更盼指导。再贵校所出南开校刊,亦盼惠赠全份,借观勋业。”(张守广著:《卢作孚年谱长编》,中国社会科学出版社)研究会的工作得到张伯苓的大力支持,在《东北游记》附录中,就开列了近170种当时各大书局出版的有关东北问题的图书目录。

例二,加快统一和壮大川江民营航运业的进程,为抗战运输打下了坚实基础。1929年,卢作孚被刘湘政府任命为川江航务管理处处长。他用半年时间大力整顿川江航务,挽救了濒临绝境的民营航运事业,并“开创了自《天津条约》丧失内河航行权以来中国士兵检查外轮的先例”(凌耀伦:《〈卢作孚文集〉增订本·前言》,《卢作孚文集》增订本),结束了外国轮船公司称霸川江的局面。卢作孚还利用各种经济办法,化零为整,统一和壮大川江民营航运。1930年民生公司只有4艘轮船。到1935年,重庆上下游的轮船几已归并民生公司。抗战爆发时,民生公司已拥有46艘轮船,从而保障了长江这条连接大后方和外部世界的生命线畅通。享誉中外的宜昌大撤退,就是由卢作孚指挥、民生公司的船队完成的。徐盈在《当代中国实业人物志·卢作孚》中写道:“没有卢作孚,没有民生公司;没有民生公司,没有这些牺牲,也没有这些创造,也许不能造成战时那些局面。”

例三,加快峡区经济和科学文化建设,为北碚在抗战时期成为迁建区打下坚实基础。卢作孚通过东北考察认识到:“最要紧的办法是自己起来经营,才能灭杀日本人的野心。”从而加快了峡区各项事业的建设和完善。1936年,黄炎培先生到北碚参观发现,卢作孚及其同人已经“把地方所有文化、教育、经济、卫生各项事业,不上几年建设得应有尽有……”(黄炎培:《蜀道·蜀游百日记》,上海·开明书店1936年8月)抗战爆发后,国民政府西迁重庆,北碚划为迁建区,有数万难民和两百多个政府机关、文化机构、学校和科研院所迁入北碚,其中包括晏阳初、陶行知、梁漱溟、陈望道、马寅初、童弟周、顾毓秀、吴宓、老舍、田汉、夏衍、阳翰笙等3000多位科教文化界知名人士。饱经战乱迁徙之苦的民族精英们不仅在北碚安身立命,而且创造出大量承亡继绝、名垂青史的精神成果。

例四,先后发表多篇加快国家现代化建设和努力做好抗日准备的重头文章,如《从四个运动做到中国统一》《中国的根本问题是人的训练》《建设中国的困难及其必循的道路》《如何应付当前之困难与敌人》等等(均载入载《卢作孚文集》增订本),在思想界、舆论界受到极大关注。有学者读了《如何应付当前之困难与敌人》(该文曾全文呈报国民政府最高层,此资料来自台北“国史馆”)后写道:“作者全局在胸,站在国家立场上,面对日本随时可能采取的吞噬中国的紧迫形势,要求当政者尽最大努力做好反侵略战争的各项准备,处理好国际的和国内的,外交的和内政的,军事的和交通的,中央的和地方的,政府的和民间的,经济财政的和文化教育的各方面的关系。全国共同拧成一股绳,采取统一行动,坚持长期抗战,争取国际支持。真是高屋建瓴,而又明察秋毫。后来的事实几乎都按此文预见的那样发展。可见作者之战略眼光何等明确锐利,政策眼光又何等细致周严。读来令人震撼!”

例五,倡议和主持召开三军军长会议,促使四川省以和平方式实现军政统一。

在东北考察中,卢作孚多次痛心疾首地感叹:在大敌当前之时,“无办法的中国人,只知打战火是事业”。为此,1931年6月,他联合重庆各界人士,促成四川几大军阀刘湘、杨森、刘文辉举行了三军长联合会议,旨在结束四川内战,实现川政统一。1933年8月,中国科学社年会到北碚举行,卢作孚出任年会会长,他推荐四川军阀之首刘湘担任名誉会长。当年8月四川大规模的军阀混战基本结束。

1937年3月,刘湘委派卢作孚为代表,到南京谒见蒋介石,报告四川军政和经营情况以及促进四川“军队国家化、政治统一化”的办法。与此同时,何应钦还就南京政府与四川省政府在政治、军事等方面的关系提出六项办法,请卢作孚向刘湘转达,刘湘表示接受。(载张守广著《卢作孚年谱长编》)这些重大举措,消除了大后方的战乱之忧,也为川军走上抗战前线立下赫赫战功创造了先决条件。

抗战爆发,卢作孚从四川省建设厅长调任国民政府军事委员会第二部副部长,继而担任交通部常务次长,负责组织指挥抗战期间的水陆运输。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制