■ 刘延川

一

在太平洋战争的最后阶段,近百座日本城市受到美军一波又一波的轰炸。矶崎新出生和成长的大分市也是其中之一。他当时只有14岁,亲眼目睹了自己的城市被夷为平地。随后,隔海相望的广岛和同在九州岛的长崎被原子弹摧毁。大分恰好位于两个城市之间。因此,矶崎新说他和建筑的初次接触就位于核爆的爆心。

他后来回忆那一段经历时表示:“我像一只被猎杀的野兽一样跑过迅速坍塌的街道,躲过了燃烧弹的袭击……我的世界中所有物体和我周围的一切都消失了。似乎整个生活结构,甚至家庭和其他人际关系的纽带,都沦为一堆垃圾。”

日本投降之后,战火熄灭,但周边的建筑已经荡然无存,更没有所谓城市。目之所及,只剩断壁残垣和重建工作所需的临时工棚。这一段经历给年幼的矶崎新在心理上造成了创伤,但也让他对建筑和城市如何从废墟中兴起产生了兴趣。

1950年,矶崎新进入东京大学,学习建筑学。日本虽然是战败国,但一方面自明治维新以来积累了大量西学成果,另一方面属于美国主导的西方秩序中的一员,因此,矶崎新在学校中获得的信息和西方世界同步。他读的第一本建筑学书籍就是吉迪恩的《空间·时间·建筑:一个新传统的成长》。这是一部关于现代建筑发展史的经典之作,1941年首次出版,之后多次再版,并被翻译成多种语言。和矶崎新年龄相仿的建筑师,以及全球各地更年轻的同行们,对现代主义的启蒙和认知都得益于这本书。

然而,这本书讲述的是19世纪中叶以来作为现代建筑发源地的欧美建筑史。不论是矶崎新的家乡,还是他求学的东京,都看不到这本书中描述的建筑。因此,虽然矶崎新下定决心,要研究这样的建筑学,但他只是从书本上初步了解了源于西方的现代建筑,还没有领略到真正的建筑学。

在学习过程中,通过照片、书籍和故事,他已经熟知了西方的废墟。随着学问的增长和经验的积累,矶崎新明白“废墟”是西方发现的重要概念,无数的历史遗迹很好地表现了废墟。他意识到“在照片中,废墟只不过是碎片的碎片。如同他们很久以前就在我体内,似曾相识。站在它们面前和它们中间,我很自在。我无法用语言或理由来表达,但那些深深的心理伤痕却产生了某种奇怪的共鸣”。

之所以有这种感觉,当然是基于年少时的经历。“我对废墟的兴趣绝不仅仅是建筑或考古研究的问题。在那个难忘的日子里,我永远无法摆脱与包围并几乎吞没我的废墟的联系。尽管受到了创伤,但将那些被烧毁的废墟的景色与在西方发现的废墟联系起来似乎很自然。作为一名建筑师,在我的工作中主导我思想的第一个结构是废墟。”他说。

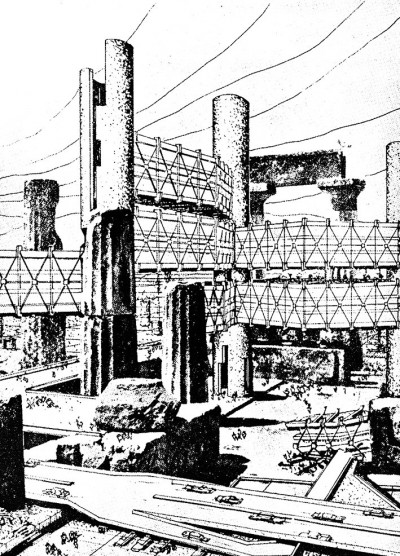

从1960年开始,新陈代谢学派的建筑师和矶崎新以及他们的导师丹下健三分别提出了一系列关于乌托邦建筑和城市方案的畅想。当菊竹清训的海上城市和丹下健三的东京湾规划都以大海作为未来的发展方向时,矶崎新另辟蹊径,做了一系列“天空之城”(City in the Air)的概念方案。其中的一号方案也被称为“新宿计划(连接核系统Joint Core System)”,意在用一系列巨形的圆柱作为垂直交通空间,然后用一系列大跨度桁架把这些核心筒连接起来,作为工作及活动的空间。1962年,在他独立开业之前,他以一号方案为基础,完成了一个名为“废墟-未来之城(Ruin-Future City)”的项目。矶崎新做了一张拼贴画,把这座巨大的未来城市安放在一个古希腊神庙的断壁残垣中,完全不考虑真实的尺度。在对这张图片的解说中,矶崎新写下了他的宣言:废墟正是我们未来城市的形态,未来的城市即是废墟。

二

1983年完成的筑波中心大厦是矶崎新最为人称道的作品,也是他积累20年之后的集大成之作,在世界范围内引起广泛瞩目。

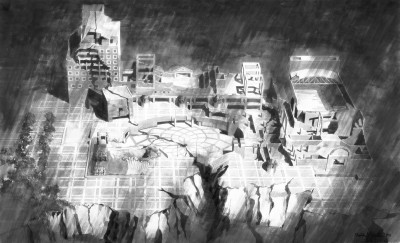

筑波中心大厦是东京以北65公里的筑波科学城的市民中心,总建筑面积3.3万平方米,包括酒店、音乐厅、信息中心、购物中心和社区中心。总体布局十分简洁,在一个矩形的地块上,建筑沿东侧和南侧布置。其余部分是一个步行可达的平台,在平台中心处设置了一个下沉的椭圆形广场。它是整个建筑的焦点,所有的公共设施都环绕着广场。

在接受筑波中心的委托时,矶崎新尝试通过日本元素解构西方元素。他“参考了西方的古典传统,表达了这些经典案例的细节,但抹去了可能向外延伸到整体统一系统的所有痕迹。因此,从不同来源引用的元素以零散的方式重叠……在这种情况下的方法可以说类似于日本传统建筑和园林设计通过采用没有整体化的构图系统,遵循非等级原则来规避总体系统的方式……我考虑最多的是元素的分离放置”。

在这种原则指导下,矶崎新把古典先例、现代主义元素和他自己之前的作品结合起来,设计了筑波中心大厦。这座建筑虽然规模不算太大,总体布局简洁,而且在内外都采用了正方形、圆形、三角形等基本几何形及其三维转换的立方体、球体和圆柱体,却包含了极为丰富的信息,“具有一部长篇小说般的复杂构成”,充满了引用和隐喻。

中心广场是对米开朗琪罗在罗马的坎皮多利奥广场形式的直接引用,外部柱子是对勒杜的经典参考,椭圆窗则能看到博罗米尼的影子。广场旁边的石径和瀑布类似美国建筑师查尔斯·摩尔设计的意大利广场,旁边有一株青铜铸就、披着金色纱衣的月桂树雕塑,表达的是古希腊神话中阿波罗和达芙妮的故事。

即便是矶崎新对这个项目的自我解说,也是从引用西班牙画家委拉斯开兹的名作《宫娥》开始。因为这张名画的意图是描绘国王和王后“不存在”场面的一种尝试。对于矶崎新来说,“筑波中心大厦就像侍女们的群体肖像画一样,我把从我的密友和许多尊敬的先辈大师们那里借来的设计构成要素随意散乱地布置在周边,取其有别于他人的独到之处,栽埋进入整体之内,从而让大量的设计意趣集中地表现为关注那些出现在建筑物上的许多片段来源的推测思索和好奇猜想方面……我把形形色色的各种片段形象既冲突又和谐地分别组合起来,让它们盘旋环绕在中心空虚物的四周。因为许多片段是引自传统形式,且从前借用过它们,所以必须将它们从原来的文脉关系上撕拉出来,然后转换为一种新创造的文脉关系。在这个转换过程中,有些构成要素变化很大,有些则彻头彻尾地被抽象化了,无法被辨识出来。”

在这些元素中,最重要的变化就是中心的椭圆广场。矶崎新删去了原作中的罗马皇帝雕塑,一部分也做了褶皱变形处理,让它显得好像崩塌了一般;最重要的是,在罗马,你必须要登上一段巨大的台阶,才能到达这个广场,而在筑波中心,它却是下沉的,月桂树两侧的两股水流汇集在一起,到达椭圆的中心之后消失在地下。在人行平台上,人们的注意力集中在周边的建筑和景观,位于场地中心的广场好似“不存在”。

对于矶崎新来说,支离破碎的组合有意识地唤起了废墟的形象,是对他职业生涯第一个重要概念的再次阐述。中心的消失,一方面是对日本文化特性的反馈,另一方面也来自于他个人对少年时那个不能忘记的感受的再现:“日本投降那天,日本列岛的天空中没有一丝云彩。夏日的阳光在地上投下了锐利的黑色阴影。它沉默了。时间停止了。而且,这是历史的终结。我们周围的所有爆炸、危险以及所有明显构成未来的事物都消失了。不得不称之为虚无。当我在那个空旷的地方站了很久,只有蓝天出现了。我的思想和身体都消失了,我没有额外的心理能力来完成自我意识。然而,回想其中的一些时刻,我相信那是一种蓝天下的沮丧情绪。那时,展现在我面前的是一片焦土平原。”

这项极具争议性的工作把矶崎新的个人方法具体化了,可以看出它演变成之后设计的“图集”,例如巴塞罗那拉卡夏文化中心的新入口、水户艺术塔和洛杉矶当代艺术博物馆。

三

1986年建成的洛杉矶当代艺术博物馆,是矶崎新的第一个海外项目。这是一个全新的艺术机构,他们希望建成后的博物馆可以和纽约现代艺术博物馆相提并论。为了找到最适合的建筑师,筹建委员会列了一份包括矶崎新在内的50多名国际建筑师的名单,并对这些候选人的建成项目进行实地考察。最终,矶崎新雀屏中选。

位于美国西海岸的洛杉矶是东西方文化的交汇点。矶崎新意识到,在那里工作的亚洲建筑师必须提供对两种文化的方法论解释才能获得成功。为了满足这种需求,他把设计方法提炼成“黄金分割”和“阴阳哲学”两个要点,分别对应西方和东方的方法。

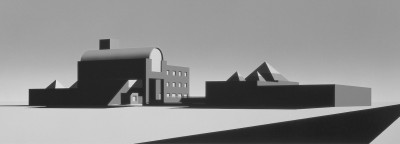

矶崎新把地面以上的建筑分成南北两个体块,造型元素包括他多次使用的立方体、金字塔和半圆拱。大大小小的金字塔是画廊的天窗,半圆拱下除了图书馆,也包含了一个底层架空的通往博物馆的象征性大门。中部包含两个庭院,分别是位于东面的雕塑庭院和西面的下沉庭院,两者相差半层,它们把南北两侧的建筑体连在一起,形成一个整体。两个建筑体块和中部雕塑庭院及下沉庭院的界面,都位于黄金分割点的位置。

矶崎新精心设计了一个漩涡状的人行动线,参观者从雕塑庭院走下宽大的台阶,来到拱顶下象征性的大门,然后左转90度继续往下走,经过两组宽度逐渐缩窄的台阶,再一次转90度,再下一组台阶,就来到了入口庭院。按照矶崎新的解说,这种涡旋型动线刺激了流动性,类似于在许多传统日本花园设计中扮演重要角色的游览路径。

南北两侧都采用了金字塔作为采光天窗,南侧有三个下半部分镶有铜板的玻璃金字塔,一大两小,北侧则有八个较小的玻璃金字塔。西侧带有拱顶的象征性大门从北侧跨越了建筑主体和中部连接体的界面,东侧的雕塑庭院,则从南侧的建筑中伸出一小段矮墙,限定了雕塑庭院的边界。这两个对角布置的建筑构件,形成了高低、大小和轻重的对比,呼应了涡旋型的动线。这一系列精心挑选元素的组合方式,都是“阴阳哲学”的体现。

这座建筑的东方元素除了源于中国的“阴阳哲学”和日本庭院,还有印度的砂岩。矶崎新在1960年代的环球建筑之旅中特别痴迷阿格拉红堡(Agra Fort),于是在日本首次引入了这种材料,用在了福冈相互银行总部项目上。项目十分成功,印度红色砂岩在北九州的夏日骄阳照射下格外夺目,这座建筑也被昵称为“红墙”。当洛杉矶当代艺术博物馆筹备委员会参观矶崎新的建成项目时,特别喜欢这座建筑,还提出博物馆也要采用同样的红墙。

矶崎新认可这一观点,因为他相信洛杉矶和九州岛具有相似的阳光质地。在洛杉矶当代艺术博物馆项目上,他采用了相同的红色砂岩和相同的细节处理。

在洛杉矶当代艺术博物馆项目中,矶崎新是“用一种矛盾的方式进行设计,产生既不是东方也不是西方的同时兼具两者的东西”。他基于之前将西方和日本叠加在一起以产生解释和构建差距的经验,把抽象与具体、现代与古典、坚硬与光滑的材料并置。虽然多处引用,却并不明确标出,也不想复兴任何一种风格。他在解释自己的设计时,又一次提到了“废墟”的概念。

他解释到自己的做法是“拆解表面上完整的建筑风格并将它们分割开来,这样,当它们似乎成为废墟的那一刻,就会产生一种精神分裂的悬置状态。碎片失去了原点。它们分散为在当代毫无意义的形式、形状、元素和碎片,它们通过隐喻闪烁。在这种情况下,有效的方法是组装片段,如同拼贴画或拼布被子。在这种情况下,所有的建筑风格都沦为废墟。可供建筑设计使用的,只有散落在废墟中的碎片。如果重建完成,结果无疑仍然像废墟一样”。

四

在矶崎新的论述中,“废墟”多次出现,这是他得以融会东西的重要概念。然而,大部分中国人在理解这个概念时,总有几分隔膜。这是因为,虽然中日两国文化具有很深的渊源,在具体问题上却有不小的差别。在这个概念的创造过程中,体现的是日本独有的文化。

西方的废墟美学初始于文艺复兴,成熟于19世纪。在此之前,他们也和中国一样,对废墟持否定态度。工业革命引发了浪漫主义,启蒙运动引发了考古热和艺术史研究,催生了建筑遗产保护观念和实践的产生。在这些思潮的共同作用下,对废墟的狂热集中表现在18世纪英国自然风景园中。对废墟的崇拜在文学、绘画、建筑领域产生了联动效应。废墟的审美价值在西方建筑学界始终占有重要地位。

中国传统文化对废墟的描写仅限于怀古诗。怀古诗往往流露出悲伤的感情,如所谓的“黍离之悲”。废墟审美也没有扩展到绘画和建筑领域。巫鸿说:“在我所检查的从公元5世纪到19世纪中叶的无数个案中,只有五六幅作品描绘了荒废颓败的建筑。有时,即便艺术家本人在画上题诗里描述了残垣断壁的景象,画中的建筑物却没有丝毫破损的痕迹。”中国古代对建筑一直秉承“朽者新之,废者兴之,残者成之”的态度。正如梁思成所说:“修葺原物之风,远不及重建之盛;历代增修拆建,素不重原物之保存,唯珍其旧址及其创建年代而已。唯坟墓工程,则古来确甚着意于巩固永保之观念。”此外,中国人喜欢“圆满”。破败的建筑废墟不是“圆满”的事物,是不吉利的象征。

近代以来,受到西方思想影响,才有一部分人开始接受废墟美学。但是,在日常生活中,大部分中国人对废墟的理解依然负面。

日本文化中独特的“物哀”对死亡的日常审美影响十分深刻,产生了死生一体、死而未死、向死而生的生命观。物哀是一种对万事万物知情解趣的泛审美的人生态度。在这种泛审美思想的观照下,一茶一饭皆被神圣化、诗意化,死亡描写也仅只因为它的日常性就已经“自带”美感。在很多艺术作品中,死亡被表现为既超越又伤感、既浪漫又现实、既洒脱又无奈的复杂美感。

根植于这种文化中的矶崎新,在描述幼时经历的轰炸时,就体现了这种矛盾性:“那些在战争即将结束时照亮日本城市夜空的燃烧弹对我来说就像美丽的烟花。当孩子们在游乐场的镜子迷宫中感到阵阵兴奋时,我又想起了逃避炸弹的记忆。当然很害怕,但即使我不顾一切地想逃跑,我也想待在这一切中,直到最后一刻。或许我本能地明白,一旦我逃离了那片混乱,除了万丈深渊,什么也不会留下。”

他接着说:“当我听到广岛被毁的消息时,当我看到与我居住的海湾相望的广岛时,当我看到那片被毁坏的风景的照片时,我无法理解那个瞬间的光点究竟意味着什么。当我看到马绍尔群岛比基尼环礁上空蘑菇云的影片时,我感到既恐惧又狂喜。接受那次爆炸所带来的令人敬畏的毁灭欲望肯定是对萨纳托斯(Thanatos,古希腊神话中的死神)的渴望。”

矶崎新借助西方的“废墟”概念,嫁接了日本的独特文化,把城市历史理解为“一个不断轮回的存在”,从而建立起了融会东西的建筑理论:“我希望在我的余生中继续作为一名建筑师工作。从我参与的建设完成的那一刻起,他们就开始了走向毁灭的旅程。就像生物走向死亡一样。事实上,从一座建筑在思想中构思的那一刻起,它本身就已经包含了自身的衰败。因此,建筑被认为是废墟。”

但是,矶崎新很清楚,他的“废墟”概念本质上并不是西方概念,只是使用了西方的名词。在接受记者采访,解释“未来的城市是一座废墟”时,他说:“未来城市并不是到废墟就结束了,其实一样东西,从它获得生命的时刻开始直到变成废墟、生命消失,这种直线型的概念是欧洲的概念,不是东方的概念。东方的概念会认为事物消失以后还会再生。所以说‘未来的城市是一座废墟’是东方的概念,不是西方的概念。它是消失,也是再生。”

矶崎新不只是思想家,更是实践者。在具体的操作中,他的“废墟”,体现为“打碎”和“重组”来创造全新的形象。因为他往往从历史中选取元素,因此也被认为是“后现代主义”建筑师。但是,他和后现代主义建筑师有一个最大的区别:他从来不讲“文脉”,他的项目也并不追求和周边环境的和谐,而往往在冲突中表现出张力;不论从“打碎”和“重组”的方法,还是从他后期项目呈现的效果来看,矶崎新都更像一个“解构主义”建筑师,尽管从来没人把他归入这一类。

矶崎新熟识“解构主义”哲学家德里达以及所有被归为“解构”主义的建筑师,他对这个名词极为熟悉,也有深刻的理解。虽然“打碎”和“重组”就是“解构”,但在讨论他的建筑时,他极少提及“解构”这个词。“解构”固然更为准确,但过于抽象和枯燥,远不如“废墟”具有画面感和冲击力。使用“废墟”这个词,不是思想家,而是一个感性而敏锐的东方艺术家的直觉。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制