正如英国历史学家罗伊·波特(Roy Porter)在《患者与医者》一书中指出:近代英国“民间医学对应着各式各样的社会经济状况、阶级认知、识字程度和个人处境,并且受到宗教信仰、性别与地理等综合因素的影响”。近代早期英国最普遍的医疗护理形式是以自我诊断和自我治疗为主要标志的民间医学,它立足于家庭且简单易行,区别于我们今天的“医学万能”与“医生依赖”。地方报纸、书信日记和诸多实物史料显示,民间医学涵盖时人的疾病处理和对健康的积极追求,他们经常自己制药或向朋友、邻里、女巫、牧师、乡绅等非正规医生寻求诊疗建议。18世纪后期,内含通便剂、催吐剂、止痛药、退烧药等常见药物的家用药箱(Do⁃mestic Medicine Chests)流行甚广。伴随19世纪医疗保健领域商业化趋势与日益发达的大众消费文化,家用药箱成为英国中产阶级追捧的家庭必需品。药箱内部陈设与具体内容依据所有者量身定制,并与社会医学认知的变迁相适应,反映出面对疾病、意外与紧急状况时,患者自助疗愈的行径与寻求专业医疗人员护理的正统医学彼此互补。考察这一时期家庭药箱,有助于我们窥探近代英国医药市场的兴起与发展,理解该时期民众关于健康与责任的社会观、文化观和消费观。

一

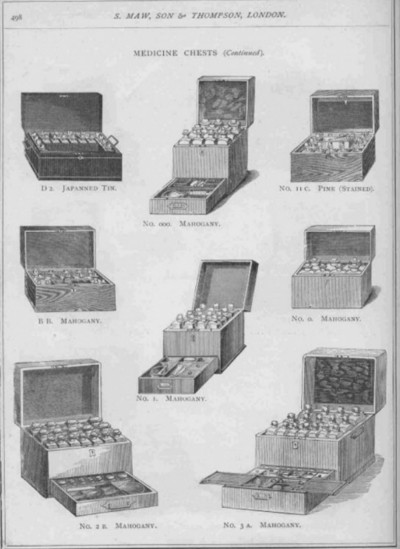

考古发掘表明,用于存放家庭医疗用品的专门容器早在古埃及时期就曾出现。16世纪后,资本主义的扩张与海军远程作战推动标准化药箱的研发,贵族出行携带昂贵药物以彰显身份的需要,也对医疗用品的便携性提出更高要求。1760年,由英国药剂师索尔伯格(Casten Julius Sal⁃berg)与内科医生达利斯(J. B.Darelius)合作设计的首个锡制便携式家用药箱诞生。以伦敦药剂师托马斯·基廷(Thomas Keating)的三联式家用药箱为例,该药箱采用黄铜燕尾金属扣和凹槽把手衔接箱身,上附盾形纹章标明制造商出处,直立的杉木箱设有双前门和下方抽屉。每扇门都有三排药架,上面放着盛放药物的塞封方形玻璃瓶。抽屉中是制药设备、使用手册和其他小物件。通常,玻璃瓶上的标签位置因药箱款式规格而异,橱窗式药箱的药瓶标签贴于前身,提盖式药箱的药瓶标签则贴于瓶肩,以便使用者快速辨认药名。

18世纪70年代左右的药箱通常只能放下6-12瓶药,形似分装香水或甜酒的方形玻璃瓶彼此分隔并用鱼皮密封。但药箱内部不设隔间,药品大多无序摆放。而后9、12、30、60瓶装规格,甚至可容纳更多器具的木制家用药箱相继问世,并根据公认的专业医疗实践规范进行分区和排布。至19世纪20年代,制作盒箱橱柜的工艺被广泛应用于药箱,为家用药箱迈向批量化生产创造可能。一般而言,完备的药箱内含有药品、使用指南,手持式黄铜天平和砝码,用于治疗疖肿或实施放血、穿刺等小型手术的柳叶刀,研磨混合药物的铲子、抹刀、研钵、杵和大理石药砖,便于填充分装药物的玻璃漏斗和量杯,辅助镊取异物的食道探针,以及灌肠注射器、水蛭导管、粉末纸片等医疗器具。药商通常直接从医药公司进购药箱并在地方分售,或是从家具制造商那里购得这些空药箱,经自行填充和贴标签后,以游医售卖、刊登广告或药剂师转售等手段推向市场。

二

这一时期,面向公众的医学读本通俗化倾向不断增强,并尝试从实践正统医学的角度出发论证家用药箱的必要性。伦敦药剂师弗朗西斯·斯皮尔伯利(Francis Spilsbury)于1773年写道:“我经常注意到商店柜台里售卖的药箱,内含大小从6号至12号或更大号的药瓶,这种药箱在紧急情况时方便快捷,如果能够在便携性和安全性上再加改进,将得到更为广泛的应用。”至19世纪初,药箱制销商之间的竞争愈演愈烈。药剂师常常强调女性在家中提前预备各种急救药品的重要性。很多使用指南也质疑诸如旅行、航海等情况如若不携带药箱是否易于获得医药救助。例如,《家庭医生》的作者休·史密斯(Hugh Smith)曾写道,“以下表格旨在指导如何正确使用这些家庭必需药品。平民通常由于远离医生或其他情况,突发疾患而无法及时就诊,导致轻症拖延至重症。”连同其竞争对手亚历山大·戴玛荷(Alexander Dalmahoy)也曾于1783年称赞药箱的实用性,即患者在家中便可直接选用药物施治,“药箱适用于受过良好教育的人购买,并为其疾病选择适用的药物”,使得其主人“如同好心的撒玛利亚人向受难者的伤口上涂油,尽可能地发挥最大的仁爱之心,为穷人和贫苦之地的邻里医治疾病”。

有关药箱内部药物对应的治疗类别,斯皮尔伯利指出,1773年一个容量为6瓶装,售价16先令的家用药箱,其所内含的药物主要针对5种病症——用于缓解疼痛、治疗咳嗽的镇静类药物,分内服和外敷两种,如“万能止痛剂”“止痛香”等,以及用于治疗外伤的脂膏擦剂和催吐剂、泻药酊剂、兴奋剂;9瓶装,售价为1英镑2先令的药箱则在此基础上增加了用于顺气的芳香酊剂、抗痉挛的烟尘酊剂和止血酊剂;12瓶装,售价为1英镑8先令的药箱还另外包含用于调节神经状况的挥发性缬草酊剂和鼻吸式薰衣草液;30瓶装的药箱更多地囊括了使用锑酒和硝酸钾等药物催汗和发热,其他制剂只要符合特定条件均可在功效上与前文所述规格各异的药箱互为替代。

相较于18世纪,“止泻通便”这一治疗类别在19世纪的家用药箱中显得尤为突出,这无疑与当时人们深受霍乱所扰的时代背景以及对肠胃问题的强烈关注密不可分。与此同时,以斯皮尔伯利药箱指南为代表的18-19世纪家用药箱制剂的选材范畴反映出该时期医学的显著特点——精心定制的疗法不仅针对相应的医学问题,而且其用法用量都应当适用于特定病人的体质差异。以泻药为例,大多数中大型药箱至少含6-9种常见通便剂,不同通便剂适应症状和针对人群有所差异——如镁与大黄的混合物、泻盐和芒硝类的温和泻药适用于儿童;小剂量的沉香和薰衣草酒适用于轻度肠胃不适的患者。

另一种常见药物类别是治疗“情绪低落”等神经问题或肠胃蠕动紊乱的兴奋剂,部分与止泻药物成分相似,通常包含治疗头痛的樟脑,缓解抑郁和倦怠的薰衣草精华,改善肠胃胀气和胃酸过多的挥发性盐类。药物成分的选取和填充兼顾疗效,但很大程度上取决于消费者的个人喜好和现实需求。值得一提的是,“达菲万灵药”“贝特曼医生的肺病滴剂”“约翰·胡伯的女性药片”等特许专利药物在该时期的医药市场中尤为常见,却很少出现于家用药箱。人们习惯于利用药箱所提供的器具——在苦艾盐中加入少量碳酸钠充当催汗剂,用以替代“多弗药粉”和“詹姆士药粉”;制作碳酸盐与酸柠檬汁混合的“清凉饮料”以应对日常轻微发烧。

在使用“强效药物”时,药箱指南强调要严格把握剂量,尤其针对儿童群体更应慎重,并在其后附加详细的生理表和最佳服用方式,例如著名的“高比乌斯表”(Gaubius)就成为许多医学从业者的标准。兰德尔医生(Tandal)于1826年出版的指南书中对用药剂量过大的危害作出明确警示,“一般来说,药物使用剂量要比专业人员认可的必要范围小一些,只有他们才具备专业知识和技能自如用药,也因此只有他们才能评判是否需要适当增加用药量。”通常家用药箱中都配有药物容器和量杯,附带指南书中关于精准用量的说明。开具处方或使用药物都必须参照药剂师度量衡制,如果标准发生改变,相互匹配错乱,就会出现问题。

三

内容丰富、规制整齐的家用药箱最早见于皇室宫廷、贵族公馆和牧师住宅,使用人群的社会阶层与消费水平较高。随着19世纪英国资本主义社会经济的繁荣发展,以及工业化与城市化转型所产生的巨大财富日益转向健康维护,以往正统医学界的职业等级秩序无法适应社会发展的需要。此时全科医生承担英国社会中最广大人群的医疗诊治,凭借手艺技能赢得群体声望与社会地位的大幅提升,从而作为新兴职业势力从传统的药剂师群体分化而出。他们在完成从药物配制者和销售者到复配者和存贮者职能转变的同时,倡导调整重塑传统医生职业格局,推动药商和化学家从医疗实践中分离出来主营药物供应,进一步促进英国医疗改革。正如历史学家欧文·劳登(Ir⁃vine Loudon)所言,“在19世纪初,药剂师与外科医生以药物维持生存的历史已经成为过去,大量的化学家与药商群体崛起。他们将药物零售与配制视为首要义务,直接向公众售药,甚至内科医生也会利用他们的商店。”1815年7月11日,议会通过《药剂师法案》,规定药剂师拥有处方权,不得妨害化学家和药商们的制药售药行径。药剂师向全科医生的转型由此获得立法认可,随之而来的职业空白迅速由化学家与药商群体填补,他们未经任何教育指导或资格认定便垄断了收益奇高的药品零售业务,进行配药制药和大规模的药物售卖,向外兜售专利救济方案。

18-19世纪便携式药箱盛行一时不仅得益于药物制售业的发展,还与英国悠久的医疗自助传统密切相关。近代以来的英国社会中,普罗大众对于自身有能力参与诊断和治疗深信不疑。早在家用药箱正式诞生之前,女性就以助产士、草药师、女巫等形象广泛参与民间医疗实践。医学知识和疗愈方法往往通过女性的家庭食谱代际相传。19世纪中期以前,家庭范畴内的医疗保健护理主要由女性家庭成员承担,照顾病人往往被框定为女性照管儿童、准备食物等家庭职责的延伸。因而下层阶级在家庭成员患病时,通常会按剂量购买药物——装在简单纸袋或罐子中的少量粉末、药丸和药膏。相对富裕阶层的家庭则倾向于在不同种类和质量的现成药箱中选择。由于蒸汽机的普及和铁路、轮船客运的兴盛,维多利亚时期英国人的流动性大大增强。伴随社会权力从旧土地贵族逐渐向高级专业人员、军官、商人和工业家组成的中产阶级转移,这些热衷于在国内和海外殖民地开拓资产阶级公共领域的精英阶层成为家庭药箱的狂热消费者。例如,他们往往要在“伦敦季节”(每年的5-7月)访问伦敦西区,以参加繁忙的社会活动,于他们而言,无论是在家中还是人在旅途,只要携带药箱,即可通过现成的药物酊剂,快速而相对安全地进行自我诊断和用药。

与此同时,药箱的兴起反映出19世纪的医疗消费文化存在目标群体的区分。18世纪英国人口的快速增长与中产阶级的崛起助推医药销售与大众市场的兴起,化学酊剂与成药粉末的生产促使之前相对普通民众而言难以实现的化学疗法成为可能。在工业化与城市化造成流行病泛滥成灾,而可靠易得的治疗手段相对有限的医疗境况下,一方面人们愿意尝试自主选择且担负得起的新式药物。另一方面,商业营销模式创新和医药广告的鼓吹,成功形塑了“医药市场首先是关于消费产品”的观念,“奢华高级,区分个性”在针对精英消费主义投放的广告语言中占有显著地位。1808年理查德·里斯(Richard Reece)在《家用药箱使用词典》提到他在皮卡迪利大街171号医药馆出售的商品目录中包括适用于绅士、女性、旅行者、医务室和乡村牧师的各类家用药箱,药箱材质、尺寸大小、内容配件依据消费者的需求和经济实力进行调整,表明主人的社会和职业地位。富裕家庭的家用药箱通常使用相对豪华的红木和黄铜配件、天鹅绒衬里,售价可以高达17英镑以上,相当于一个普通海军水手半年的收入。而航海旅行所用的药箱通常使用较为便宜的橡木或胡桃木,价格从1.5英镑到2英镑不等。对此,历史学家詹妮弗·安德森(Jen⁃nifer Anderson)分析,红木作为奢侈品选材青睐的对象,很大程度上是基于一种文化建构。英国通过“奴隶劳动驱动的庞大帝国网络”从美洲进口红木原材料,并在国内进行药箱的生产销售。强化其外表丝滑、抛光,颜色饱满、精致等美学特性的同时,不断拔高药箱在消费市场的层次,将之作为精英社交圈象征身份的医药物品。正如历史学家尼尔·麦肯(Neil McKendrick)所言,18世纪后期的中产阶级参与到对异国商品的“痴迷狂欢”和炫耀性消费之中。伴随伦敦私人医疗行业的发展,药商通过向富裕家庭推介红木药箱以开拓医药市场,利用消费心理成功将精英阶层纳入销售网络。

四

至19世纪末,家用药箱的销量仍旧可观,但其颓势已不可挽回。第二次工业革命中医疗和制药领域迅速发展,伴随药品制备形式的变化和新式片剂成药的出现,家用药箱这种综合性家庭疗法的必要性日趋下降。此外,制药行业资格培训与考核标准的强化,专利药品的大规模生产和医学科学性的增强也使得传统家用药箱在医院、药房和医生数量激增的时代浪潮中被逐渐淘汰。不可否认的是,家用药箱作为18-19世纪新兴消费文化中出现的早期标准化医药产品,透过其形制与内容的个性化差异,我们可以探究消费者的职业职责、家庭状况、财富地位与社会阶层。尽管药商极力创造的这种药箱物质文化对应特定的消费群体,使得家用药箱偏离实用性成为界定身份高低的指标,但家用药箱中的药物类别与适用病症均折射出消费热潮下人们治疗乐观主义信念的盛行与自我疗愈模式的延续。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制