我记不得是什么时候第一次见到吕光东(Luc Kwanten)先生的,只记得二十多年前刚接触版权时就知道了他的名字。他是大苹果公司的创始人和核心人物,大苹果公司的书讯中也经常会对重点书标注上“吕博士推荐”的字样,大苹果的版权经理们经常会引用吕先生的话,或转述他的意见。虽然和他真正谋面的次数不是很多,但是他久已是我特别敬重的版权界前辈。

我平时接触更多的是大苹果的各位经理人,由于合作多年,已经非常熟识和随意。但在书展上见到吕先生时,因为感觉他是老板,一开始还会有点小紧张。他身材高大,典型的欧洲人长相,远远看去就显得气度不凡。可是一交流起来之后,只见他在流利的中英文之间切换,谈吐富有个性、风趣幽默,让我立刻没有了距离感,觉得恰如熟识多年的友人。

我对吕先生印象最深的是与译林几本重要版权书相关的经历。十几年前社里一位年轻编辑向我询问一本她看好的海外图书的版权。当我将报价申请提交给韩芳之后,她说:“这本书吕先生会亲自问国外。”然而海外出版社提议的价格超过了编辑预算,于是这本书的谈判就搁浅了。一年之后,这本书的畅销潜质已经凸显出来。我恰好去上海参加版权沙龙,看到了吕先生。我们聊到了这本书。吕先生说:“你们的编辑眼光不错。不过上次你们要是接受了那个价格就好了,现在想以上次的价格拿下也有困难了。”我说:“现在我们重新报个价过来,好吗?”吕先生说:“没问题。”我将新报价提交了过去。此时这本书其实已经大大升值,我们的报价算不上是特别突出。但吕先生既没有提出将此书公开竞价,也没有要求我们报出让编辑觉得非常吃力的价格,他爽快地将我社的报价发给了国外。我们顺利地拿到了版权并快速出版。这本书立即成为译林当年的畅销书,销售超过十万册。回想起来,吕先生完全可以采用更商业的做法,追逐收益最大化。但是他出于对编辑眼光的欣赏和对出版社的信任,干脆果决地促成了这笔版权交易。他这样做,也无形中给予了这位新人编辑最大的鼓励和支持,让她有机会以她的激情运作了她心仪的图书。在版权竞争越来越商业化的时代,他保护了那份做书人纯真的热情。

作为版权人,经常需要处理版权方面复杂棘手的问题,在这个过程中,我感受到了吕先生的为人正直和勇于担当。有一次,我收到一封外方的邮件,对我社早年出版的一本书不符合合同规范提出了质疑。这封信发给了我,抄送了吕先生。我出了一身冷汗。那确实是我们履行合约时的瑕疵。在版权意识还不太强的上世纪90年代初,对著作权的尊重还没有细致到如今的程度。我们也是在摸索中逐步做到完全与国际接轨的。但我不知道外方能否放到当时的历史框架下理解此事。我收到邮件后没有立即回复,晚上睡觉时还在琢磨应该如何表达歉意并做出解释。第二天一开电脑,发现吕先生竟然已经在我之前回复了。他解释了中国出版社从加入世界版权公约到成为国际规则的践行者,其间是经历了一个逐步完善的过程的。译林已经在这方面做得比较超前了。一股感激之情涌上心头。我知道吕先生这样做也是冒了一定风险的,因为外方也许会因此对他有意见。毕竟,在商业化背景下,代理权易手也是非常普遍的事情。但是吕先生从公正客观的角度,说出了大实话。也是因为他的解释,这个版权危机顺利化解。作为熟悉中国版权界的德高望重的前辈,他的话是有分量的。我非常感激他的仗义执言。

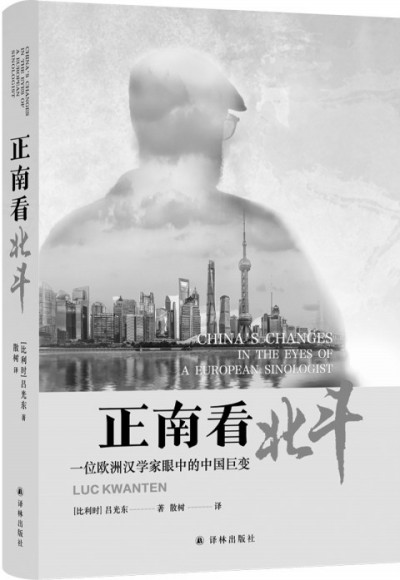

在2017年的北京国际图书博览会上,我看到了吕先生作为作家的一面。时任社长顾爱彬、副社长谢山青和我与吕先生碰面。吕先生蓄着胡须,戴着墨镜,穿着一件非常鲜艳的花衬衫,显得特别精神。他聊到自己打算退休,当一名作家,写回忆录。两位社长立即很有兴趣,表示愿意出版。就这样定下了这个约定。吕先生开始了写作历程,这部作品用英文写作,囊括了他旅居中国三十多年的所见、所闻和所感。译者散树非常努力地翻译,不断和吕先生磋商译文。2021年5月,吕先生为中文版写了序言。此书的名字也经过了反复推敲,原为《客居中国》,后来改为《正南看北斗:一位欧洲汉学家眼中的中国巨变》。此后,译林社编辑王玉强认真编校,其间不断向吕先生、散树以及其他专家请教和商讨。然而2021年11月22日一上班,我就接到韩芳的电话,告诉我吕先生凌晨走了。电话这头的我感到震惊、难过和遗憾。吕先生还没有看到他的书出版,而他永远也无法看到了!

我怀着对吕先生的回忆抚读他的书稿,这是一部生动的回忆录,吕先生学术研究、事业转型、个人生活轨迹的点点滴滴,汇聚成与中国结缘的感人故事。作为西夏学者的吕先生,我是从这本回忆录中读到的。作为中国人的我,对西夏历史的了解不及吕先生一二;吕先生所研究的西夏文字,我更是一无所知。他所做的研究,在中国国内也仅有少数学者从事;而作为外国人的吕先生,顶着同行“浪费公共资源研究某种没用的死语言”的批评之声,在西夏学研究领域做出了前瞻性探索,使得湮没近八百年的《番汉合时掌中珠》重见天日。我对吕先生的敬意更增一分。

吕先生的经历是独一无二的,他所从事的事业,无论是学术还是版权,都是开创性的,而且都与中国这块土地紧密相关。难怪他会说:“我习得的欧洲文化,开始融入到中国文化之中。”斯人已逝,回忆永存。在书中,我依然在和吕先生对话,聆听他讲述的动人故事。

(作者为译林出版社对外合作部主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制