《布衣老爸的风雪花月——翻译家张谷若和他的世纪》这个书名,我一不留神就看岔了。直到被提醒,才发现原来是“风雪花月”,不是常言的“风花雪月”。一字之差,骤然从浪漫跃入凛然,裹挟着时代历史、个人命运的纵深与错综,也贴合着这本书的内容与旨意。

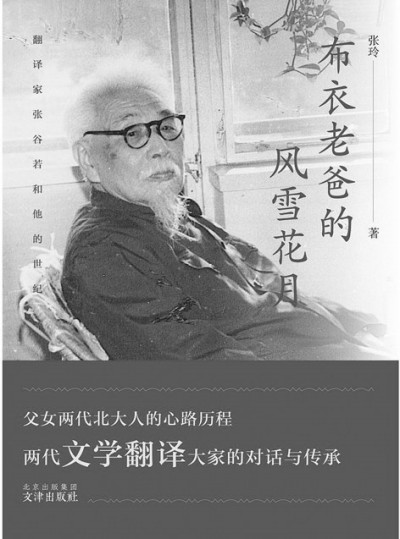

这本书是张玲写她的父亲——翻译家张谷若的人生故事。张谷若先生翻译了英国作家哈代、狄更斯等人的作品,尤其是哈代,在中国,《德伯家的苔丝》《还乡》《无名的裘德》等名作都和张谷若的名字连在一起。但比起民国时其他一些出身名门、逸闻迭出的名流翻译家、文人,知道和了解他的人显然少得多。他是完全站在作品背后的那一类译者。而今重寻身影,历史的空白模糊之处难免令人讶异,但回神静思,如谷若先生这类“布衣”学者,他们的求生、立志、在大时代中度过日常的方式,才应当是历史中的多数和常数。

作为翻译家的张谷若,以字行。他原名恩裕,一个典型的被寄予中国式厚望的名字,和他的出身甚为融洽。1903年,他出生于山东烟台芝罘岛。张玲称父亲乃“布衣”,既是家庭出身,也是学术门庭。出身乡间平民家庭,张谷若却自小好学,成绩优胜,考入天津南开学校,后入北京大学英文系。谷若先生一生未得踏足他所研究的语言国度。在本土孜孜钻研而成外国文学专家,实属惊人。他自己当然也深知这一不足,抓紧用功,力求以勤补拙,成为了学生们眼中的“活图书馆”。书中散见许多这方面的细节,有一处令人印象颇深,谷若先生性情内谨,平日无多少消闲之嗜,有英美电影上映时却不落下,还带着纸笔在影院摸黑做记录,反倒是电影明星没记住几个。听来有趣,却见平日点滴之功。

1980年,谷若先生发表了一篇质地如他本人一样谨严的文章《地道的原文,地道的译文》,述明他在翻译本业上的主张和见解:不仅内容要对等,形式、词语性质、语言习惯也要对等。这真是非常高的标准,但观照他的译文,不难发现,这其实是他在多年翻译实践中的自我总结。哈代名作《还乡》《德伯家的苔丝》都译于上世纪30年代,时至今日,依然能体会到谷若先生作为译者在两种语言间揣度斟酌的精微用心。譬如哈代小说的风景描写非常出名,而谷若先生的译文用语同样有诗意,有格韵,使原文在汉语语境中再造,读之亦是一篇优美的白话散文。有趣的一点是,对于《苔丝》中英国道赛特郡的方言对话,他几经尝试,创造性启用他老家山东东部的方言词来对译,以突显出相对于标准英语的“土”和“怯”之感。虽然这种译法难免有一些争议,但谷若先生追求语言传神、风格对等的匠心可见一斑。除了哈代,他还译有狄更斯的《大卫·考坡菲》、菲尔丁的《弃儿汤姆·琼斯史》等,这两部和《苔丝》一起列入人民文学出版社“外国文学名著丛书”,也就是俗称的“网格本”。观谷若先生译路历程,他和他那一批前代译家、“盗火者”,所做的贡献并不仅仅是语言转换,更是使翻译文学真正进入中国现代文学序列并成为其中一部分,影响无数的中国读者。这一方面有赖于他们精深的外语能力,另一方面也大大得益于他们本身深厚的中文功底。谷若先生即是一例,他先入塾,后入现代学校,各科均衡发展,国学基础打得扎实,对他后来的翻译工作自成有力的反哺。

当然,对于张谷若翻译事业的回顾和探讨仅仅是这本书的一部分,更令人在意和沉思的,是大时代中知识分子的日常与精神生活方式。与其他民国学者一样,谷若先生在人生中段经历了战争,面临何去何从的考问。不像被书写更多的、我们更熟悉的那批南迁学人,他选择留在沦陷的北平,在辅仁大学继续教书(1952年随院校调整并入北京大学)。因教会性质,辅仁大学未被日军掌握,仍挂中国旗,是覆巢之下仅余的完卵。这在一定程度上保障他和妻女免于颠沛流离之苦,也未让学术事业有中断,但处在异族统治之下,言说和行动自由受限,精神心理上的压抑可想而知。这甚至成为他晚育的一个原因——张谷若十七八岁奉父母命成婚,此后一直有意识地长期“丁克”,一直到他33岁时长女张玲才出生,这在彼时算得上十分前卫——用他的话说:“中国人的孩子生下来就像猪狗一样给外国人宰割,我要孩子做什么?”但即便如此,孩子真的出生后,他还是尽量提供最好的资源,想尽办法让全家在沦陷之城保全,让两个女儿健全成长。在张玲的童年记忆中,北平留守亲友间的走访、交游、互道安慰,皆为灰暗岁月注入一丝光亮,支撑着他们度过艰难时世。这些情节拼凑出的张谷若,是一个典型的父亲形象,普通,好似没有过高的冀望,但拼力负担起了一份为国之民、为家之主的责任。这既是对于北平沦陷时期日常生活的侧写,也是对战时中国知识分子叙事的一种补充。

与长袖善舞者相比,谷若先生是相当纯粹低调的一类学人,与政治热潮始终有一定疏离。书里两度提及,五四运动时,他正在北京一中学读书,虽也随学长们去天安门游行静坐,但久坐后心性不耐,便脱离大部队自行返校。张家是学校师生、北京文化人及山东在京老乡多方交汇的一处据点,谷若先生开门揖客,与各党各派人物都有往来,却维持在一个分寸上,兼听而不逾越。他的交往是纯粹人与人之间的,而非建立在某种共同团体或利益上。他的性情多温和而少激烈,并非引领潮流之人,但这多少也保护了他。书中多次提到老人说他“八字好”,的确,无论是战争内乱还是后来的诸多事件,他都没有受到太大的波及,生涯相较平顺,想必也与此禀性有关。

此书副题里的“世纪”,初看仿佛太宏伟,读之却觉贴切。谷若先生如一条线索,串起了许多往事,尤其是北大、辅仁西语系这一脉故人故事。除了胡适、钱锺书、冯至、李霁野、牟润孙等,还有《马丁·瞿述伟》译者叶维之、《哈克贝里·芬历险记》译者张万里等,他们都以一部译作传世,是张谷若的多年之交。张玲将这些父执从记忆中打捞出来,带着她儿时所见的音容,再度回到人们的视线,如同一部小而生动的群像列传。

张玲毕业于北大中文系,后来继承乃父志业,从事英语翻译,译有《呼啸山庄》《傲慢与偏见》《双城记》等。这部写父亲的书是“另类”之作,她并未严格按照时间顺序,而采用了大量插叙、倒叙,往事与记忆在长达几乎一个世纪的时间线上往复跳跃,构成多声部的回音,这赋予其一种历史性的维度,也让我们清晰地看到,经年累月里,在那些相似的历史关口,像谷若先生这样一批“普通的”中国知识分子有过何种相似的困惑,又走出了哪些相似的路途。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇