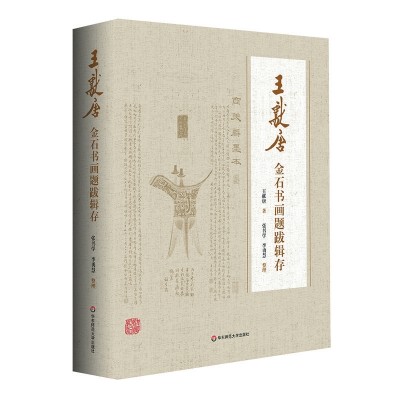

由历史学者张书学、李勇慧伉俪整理的《王献唐金石书画题跋辑存》最近出版了。该书为王献唐金石书画题跋文字的首次汇集,搜集整理了王献唐所藏所见历代金石文物、书法绘画以及相关著述等所作题跋精品500余篇、1000余则,按钟鼎彝器、古代货币、印玺封泥、刻石碑版、砖瓦陶器、书法绘画、其他等七大类汇编成册。

作为中国近现代著名学者,王献唐先生研究成果涉及文字学、文献学、历史学、金石考古学、文学艺术等诸多领域。在金石考古方面,王献唐既继承我国考据学实事求是、无证不信、六经皆史之严谨的汉学家法,又重视西方传统的田野实地考察和考古发掘之现代科学方法。

他毕生究心于金石学专题研究,著述甚丰,且多成系统、成就卓著,特别是抗战时期所撰20卷皇皇巨著《国史金石志稿》,是其金石学研究的代表作。此书全面收录民国以来所有出土器物,并对其铭文一一考释,在中国金石考古学的发展史上占有重要地位,被认为是20世纪三四十年代堪与郭沫若《两周金文辞大系图录考释》、罗振玉《三代吉金文存》齐名的三大金石学名著之一,与《续修四库全书总目提要金石类分纂稿》被并誉为“民国时期两部总账式金石学著作”。

王献唐诗、书、画、印无所不能,且才调不俗。高亨先生誉其“诗则珠光玉采,字则铁画银钩”。能四六文,偶为五言七言绝句,清逸隽永,遗有《南游诗存》《藏书十咏》《访碑图诗》《峡江行卷》等诗集,约千余首。其书法融篆、隶于行楷之中,自成一家风格。著《洛神赋十三行考证》,认为古今小楷之美,无逾王献之此作者,并提出南帖北碑不及晋唐楷法。作画喜绘花卉和山水,着墨不多,景不取繁,信笔点染,无不妥帖,似渐江,也类石涛和尚。对历代画论多有研究,撰有《三禅室谈画》,主张绘画要旨在“以不似为似”。篆刻印章,多取周秦古玺和汉晋铸印风格,峻爽朴茂,古雅淳美,于《五镫精舍印话》深入精细研究古代印学,立论平允而有见地。

王献唐一生过眼金石、书画无以计数,每有所得,辄留题跋,或应友朋所邀鉴定而题之。曾撰有《金石过眼录》《金契石友小谱》等,惜已散佚。20世纪80年代齐鲁书社曾出版《双行精舍书跋辑存》正续二编,内收古籍题跋407种,700余则,这只是山东博物馆、山东省图书馆等所藏古籍的部分题跋。有关金石、书画方面的题跋,在王献唐先生未刊的日记手稿本中,尚保留一部分底稿,其他散存于《寒金冷石文字》等拓本和全国各图书馆、博物馆以及私人藏家的藏品中。

为使这些珍贵的历史文献资料不致湮没于世,多年以来,张书学、李勇慧两位学者以精诚的问学之心,“钩玄探隐,殚精竭虑”,利用各种渠道对它们进行搜集,并予以分类编辑整理,最终萃结成《王献唐金石书画题跋辑存》一书。

书中收录的这些题跋,或辨真伪,或考递藏源流,或评价值,或抒心怀,于所醉心者一题再题,而心犹未已。所书文字少则寥寥数语,多则洋洋数万言,涉解读、考证、品评等多个方面,主要有以下几大特点。

一是涉及范围宽泛、研究方法多元。凡钟鼎、货币、玺印、封泥、碑碣、石刻、砖瓦、陶器、造像、木简、甲骨、玉器,以及历代书法、绘画等,均有涉猎。范围宽广,包罗万象,这在金石学家之中是少见的。且不少题跋从音韵文字学入手,实物与文献记载相互参证,博证详稽,确然有据。

二是鉴定与品评准确到位。王献唐先生对每一分类均有准确鉴定和深入系统研究,对以往学者的研究和著述有较全面的了解和把握,因而能提出独到见解,成一家之言。

三是辞藻生动、文情并茂。没有一般题跋常有的枯燥和生硬,文字精辟中肯、耐人寻味,体现出王献唐的丰沛学养和高超审美。

四是文物与艺术价值甚高。王献唐精于书法,我们读看每一则题跋如同欣赏一幅艺术佳作。

“碑刻尚留秦岁月,石坛犹有汉烟霞”,历代金石书画是历史记忆的重要组成部分,蕴藏着丰富多彩的历史文化信息。在这部厚重的书籍中,我们能感受到王献唐热爱中华大地的深厚情感和无比炽烈的文化情怀,我们更期望传承学人精神,去铸造、去镌刻中华文明更加光华永存的美好前景。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇