近几年来,有这样两句诗,“我们相爱一生,一生还是太短”,在网络上非常走红。事情的缘起是这样的:

2017年2月18日,中央电视台著名主持人董卿主持的《朗读者》节目第一期开播。特邀嘉宾中,有一对来自四川金堂县转龙镇的夫妇周小林、殷洁,讲述了他们浪漫动人的爱情故事。1986年7月,周小林还是四川省阿坝师范专科学校历史学专业的一名大二学生,兼职做导游。殷洁是北京人,当时正从北京医学院(后来改名北京医科大学,即现北京大学医学部)本科毕业,与同学相邀去四川九寨沟旅游,两人因此相遇。后来,在周小林锲而不舍的追求下,殷洁嫁给了他。两人一起投身旅游业,周小林对殷洁呵护备至。殷洁特别喜爱鲜花,周小林承诺为她建一个花园,于是花了十年的时间,打造了一个占地1200亩、栽满1000多种花卉的鲜花谷。他们的精彩讲述,令现场和电视机前的观众无不动容。主持人董卿当场说:“我引用两句情诗,是沈从文写的诗,只有十个字:‘我们相爱一生,还是太短。’送给你们,祝福你们!”董卿的临场发挥,赢得满堂喝彩。自此,这两句优美的诗句,因为名家、明星和名牌节目的效应,广为人知,传诵不衰。

一

爱情是文学永恒的主题,几千年来,不同民族的人们,几乎用尽了各种美妙的词句赞美她。想要再写出一点新意,难度可想而知。这两句诗语言明白如话,却表达了古往今来深深相爱的人的共同心愿,深挚隽永,堪称经典。在中外数不胜数的爱情诗中,似乎还没有见到过类似的表达,因此弥足珍贵。

但这两句诗出自何处,真是沈从文所作吗?2018年4月2日的《文汇读书周报》,发表了复旦大学杨新宇副教授的《“我们相爱一生,一生还是太短”到底是谁的诗?》一文,指出这两句诗为著名古代戏曲小说研究专家徐朔方所作,最初发表于1948年5月出版的《文学杂志》第二卷第十二期,题为《岁月》,原诗如下:

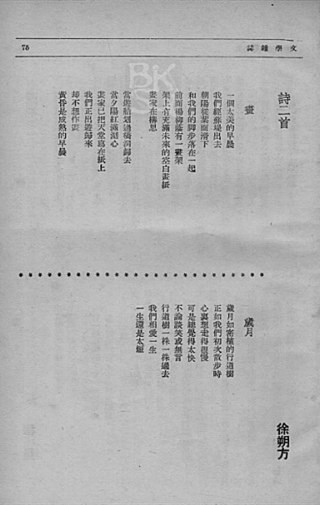

岁月如密植的行道树正如我们初次散步时心里想走得很慢可是总觉得太快不论谈笑或无言行道树一株一株过去我们相爱一生一生还是太短

杨新宇经过搜索发现,沈从文的诗集中没有收录这首诗。学术性论著中,较早提到这两句诗为沈从文所作者,是李扬的《沈从文的家国》(上海交通大学出版社2014年版)。该书有个注释,称这两句诗“语出沈从文,参见林蒲:《投岩麝退香》,《长河不尽流》,第160页,湖南文艺出版社1989年版”。杨新宇又查阅林蒲《长河不尽流》一书,发现林蒲是西南联大诗人,沈从文的学生,《投岩麝退香》是他在沈从文去世后写的回忆文章,文中提到这两句诗,是因为谈到沈从文“曾拟写一部戏剧”,“起意很早,早过北平我结识他的年代。在昆明时也一再提及,和接近他的学生分享构思,打下了蓝图”。沈从文说该剧可以采用歌舞等艺术形式,载歌载舞。“他脱口而出:‘枝枝总到地,叶叶自开春。’他引用的这两句杜甫《柳边》诗,适切解答了问题,且扼要地说明写此剧本的主旨。大家正惊异着,我默默暗念‘语不惊人——’,还没有念完,沈师紧着叙述他和文学的因(姻)缘关系:我们相爱一生,一生还是太短。”

林蒲在该文中称:“自1938年和沈师昆明握别,至1948年放洋来美以后,音讯断绝。”那么《投岩麝退香》所记沈从文提到这两句诗,当在1938年前,在昆明西南联大时,远早于徐朔方1948年5月发表《岁月》,则这两句诗当初出自沈从文。但杨新宇文认为,“林蒲此文只是一个孤证,且写于1988年,时隔40多年,记忆恐难免有误,若非当年记有日记,诸多细节栩栩如生,实难令读者尽信。”特别是其中时间线索并不清楚,如林蒲1948年赴美前夕是否还见过沈从文,就不明确。

杨新宇文还指出下列相关事实:辛笛在发表于1994年第二期《诗探索》上的《诗之魅》一文中,也有“‘我们相爱一生,一生还是太短’(沈从文语)”的说法,但不知他是否因读过林蒲的《投岩麝退香》才有如此表述;徐朔方曾写过一篇《读沈从文选集〈凤凰〉》,从文中看,徐朔方与沈从文人生似无交集。这两句诗如果真是沈从文所写,并且没有发表,徐朔方何以得知? 如果是徐朔方所写,他投稿给《文学杂志》,《文学杂志》由朱光潜主编,是京派作家的重要阵地,沈从文在其上就发表过多篇文章,他看过徐朔方的诗应该是很正常的,甚至在1948年5月之前就看过稿件,也是有可能的。如果林蒲1948年赴美前夕还见过沈从文,则不排除是沈从文与他交谈时引用了徐朔方的这两句诗。但令杨新宇不解的是,徐朔方1986年出版的诗集《似水流年》里偏偏漏了这首佳作,1993年出版的《徐朔方集》仍未补入。杨文只能推断:“难道是徐朔方为避免抄袭嫌疑故意不收?”

二

应该说,杨新宇的文章,指出了“我们相爱一生,一生还是太短”这两句诗的最早正式出处,并尽可能搜集了相关文献信息。至于这两句诗究竟为谁所作,暂时也无法做出圆满解答。本文只能为此补充一些零星信息,并做进一步推测,希望这个谜题最终能够得到解决。

第一,限于报刊文章体例,杨新宇文只指出了这两句诗的原始出处,没有列出文献图像。兹补充列出该刊封面、目录、徐朔方诗作正文、封三,以给读者直观的印象。

第二,有一本沈从文小说选集书名为《我们相爱一生,一生还是太短》。杨新宇文已提到,复旦大学张业松教授对某些“标题党”表示不满,如将所编周作人的一本文集取名为《我独爱生活应有的样子》,将沈从文的小说选集取名为《我们相爱一生,一生还是太短》之类。杨文也引用读者的反馈指出,该书所收沈从文作品,从头至尾并没有出现“我们相爱一生,一生还是太短”的字句。

第三,杨新宇文已经指出,董卿引用这两句诗时,后一句漏掉了“一生”两个字。后来的引用者,大部分引用原文,但也有后一句未引“一生”的。虽然漏掉两个字,没有损害两句诗的基本意思,但艺术效果还是不一样的。我们后面再谈这一点。

第四,自《朗读者》节目引用这两句诗后,这两句诗被广泛转引。按照林蒲的说法,沈从文提到这两句诗,是表达自己与文学的姻缘,即对自己终生从事文学创作无怨无悔。但已有众多网文将之解读为沈从文表达与妻子张兆和的爱情。

第五,徐朔方先生《读沈从文选集〈凤凰〉》发表于1987年4月18日《文艺报》,收录于《徐朔方集》第五卷299-303页。其中说:“我开始接触他的作品是在四十多年前,正是选集中的最后一篇脱稿前三年光景。我现在还保留着深刻印象的正是他关于湘西的二三个集子,尤其是题为《戴水獭皮帽子的朋友》的那一篇,这次我找不到它未免令人失望。”另,徐朔方先生还写过《悼沈从文》一诗,诗末标明写作日期是“1988年6月10日之后半个月”(按,沈从文于1988年5月10日去世,此处作“6月”,当属排印错误),收录于《徐朔方集》第五卷第505页:

他走了,悄悄地不见了他的身影,用不着谁给他荣衔和虚名。不朽的篇章,寂寞的一生,不要为他叹息,打扰他的安宁。

说湘西的边城为他而存在,还是他为湘西才这样笔墨酣畅。即使是描绘外面的大千世界,那也一样,美总是使人忧伤。

他走了,悄悄地不见了他的身影,等到没有人看懂他诉说的悲苦。他将微笑着享受他渴望的安息,人生活在乐土,鱼相忘于江湖。

从上面所引一文一诗,可见徐朔方先生对沈从文非常敬佩。凡是了解徐朔方先生的人都知道,他慎于许可,很少有人像沈从文这样获得他如此诚挚的敬重,因此他不大可能抄袭沈从文的诗。同时,徐朔方先生一生律己甚严,也不太有可能在知道沈从文有这两句诗的情况下,去抄袭它。另一方面,从客观上讲,这种事情也不太可能发生,因为《文学杂志》是一个当时知名文人学者圈的同人刊物,沈从文也是圈中人。如果他写过如此精彩的两句诗,该刊同人不会不知道。徐朔方先生当时只是一个25岁的文学青年,他不太可能冒天下之大不韪。

第五,如前面图像所示,《文学杂志》第二卷第十二期共发表了徐朔方先生“诗二首”,一首为《画》,一首为《岁月》。值得注意的是,《似水流年》没有收《岁月》,但收了《画》。《似水流年》所收作品止于《罗马谒英国诗人济慈故居》,作于1984年6月3日。《徐朔方集》出版时,第五卷“创作”部分增收了此后新作数十首,仍然只收《画》,没有补收《岁月》。二书所收《画》字句相同,但与《文学杂志》上发表的版本字句不完全一样。后者为:

一个太美的早晨

我们经苏堤出去

朝阳从叶面滑下

和我们的脚步落在一起

前面杨柳荫有一画架

架上有充满未知的空白画纸

画家在构思

当游船划过桥洞归去

当夕阳红满湖心

画家已把天堂写在纸上

我们正出游归来

却不想作画

黄昏是成熟的早晨

《似水流年》和《徐朔方集》收录的文字是:

苞蕾正在迎着朝阳开合

圆圆的露珠从叶片上滑下

我们经过苏堤出去

正巧树下有一个画架

画上是充满未来的画纸

画家在构思

当夕阳映红了湖心

画家已把一天的美景再现得十分逼真我们出游归来却不想作画

黄昏是成熟的早晨

(《徐朔方集》第五册第462页,浙江古籍出版社1993年出版)

可见《似水流年》和《徐朔方集》不仅收入了《画》,还对它进行了修改。他在《似水流年》自序中说:“本集所收作品多数未经发表,例外的是几首小诗,1948年承废名先生介绍,发表于朱光潜主编的《文学杂志》。”现查《文学杂志》1948年所出各期,除这两首诗外,未见发表徐朔方先生其他诗作。这再一次表明,他对在《文学杂志》发表这两首诗歌一事记忆深刻。他没有收录《岁月》,不可能是因为遗忘,肯定另有考虑。

第六,在《似水流年》和《徐朔方集》中,《画》都署创作时间为“1947年6月13日”。《岁月》与之一同投稿,一起发表,写作时间当相距不远。也就是说,沈从文1947年6月以后,就有可能看到《岁月》。只要林蒲在1947年6月以后、1948年赴美之前见过沈从文,沈也有可能对他提起这两句诗。

徐朔方先生以对中国古代文学的研究成果享誉学界,但他1943年考入浙江大学后,曾醉心于新诗创作,担任过浙江大学学生文学社团明湖诗社的社长。他对自己早年从事诗歌创作的经历非常重视。徐朔方先生过世后,笔者为了书写他的生平,曾被允许调阅他的档案。他于1954年由温州师范学校调到浙江师范学院(即后来的杭州大学)任教时,在“履历表”中的“有何特长和著作”一栏,他自己填的是“新诗数十首”。在《徐朔方集》的“自序”中他写道:“我得坦率地承认,我从来无意于研究,而有志于创作”;“现在我自己也做了不少考证工作,完全不是青年时所能想见,也许这也是人生难免的一点自我嘲弄吧”;“我想,我的这一点创作也许算不了什么,但至少是我的练笔。我要承认,我的任何一篇论文,都没有像我写作《雷峰塔》(长诗)时那样认真,它占用了我一生中最好的岁月。我承认所有我的著作都是身外之物,而创作是我的自传,是我本人。”(《徐朔方集》第一卷第9页)

在诗集《似水流年》自序中,徐朔方先生还陈述了自己投入新诗写作的经过,以及自己关于诗歌的基本主张:“我认真接触新诗从闻一多的《死水》开始。全黑的别出心裁的封面设计和它的严谨的艺术形式至今仍在我心中留有印象”;“英国十九世纪浪漫主义诗人华兹华斯、柯尔律奇和拜伦、雪莱、济慈的诗句向我展示了诗国的新大陆。他们的语言明白如话,对青年人似乎比本国古代的传统五七言诗更加亲切动人。这是我当时的感觉。1944年,我遂由中文系转为英国语言文学系的学生”;“任何创作,艺术形式是头等重要的事。别人只有通过艺术形式,才能把握作者主观所要表现的内容。得鱼可以忘筌,无筌却不能得鱼。诗不妨无格律,格律诗当是它的主流,这是作者的信念。”(《徐朔方集》第五卷第423-424页)徐朔方先生坦承,与中国传统五七言诗相比,他更喜欢新诗,实际上他直到晚年仍坚持这一观念。因此,他虽然主要从事古代文学研究,却一直只写新诗,不写五七言旧体诗。其次,他之所以喜爱新诗,是因为新诗“语言明白如话”“更加亲切动人”。他评价中国古代诗歌的标准,也受到这一观念的影响。那些符合所谓传统诗学的审美标准,显得格律精严、寄托遥深的作品,他并不怎么推崇。他比较喜欢的是语言清新活泼、颇有生活情趣的小诗。如对明代诗人徐渭,他特别欣赏其题画诗,像《葡萄》:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”;又像《芭蕉鸡冠》:“芭蕉叶下鸡冠花,一朵红鲜不可遮。老夫烂醉抹此幅,雨后西天忽晚霞。”他尤其激赏徐渭《郭恕先为富人子作风鸢图二十五首》中描写儿童天真烂漫之作,称之为“最美妙的组诗”:“高高山上鹞儿飞,山下都是刺棠梨。只顾鹞儿不顾脚,踏着棠梨才得知”;“偷放风鸢不在家,先生差伴没寻拿。有人指点春郊外,雪下红衫便是他”;“鹞材料取剩糊窗,却吓天鹅扑地降。到得爷娘查线脚,拆他鞋袜两三双。”(《徐朔方集》第3卷第43、44、46页)

第三,他提倡诗歌的语言应该“明白如话”,绝不意味着他不重视诗歌语言之美和格律之美。自五四新文学运动开始,关于汉语新诗的写法,大致有两条路径:一是强调口语化、平民化;一是强调既要用白话,同时又要精心锤炼字句,讲究诗歌的音韵节奏之美,形成新的“格律”。前者以胡适等人的作品为代表,后者以闻一多、戴望舒等人的作品为代表。毫无疑问,徐朔方先生是认同后一种路径的。在语言方面,他追求的是经过精心锤炼,达到既明白如话又准确生动的境界。同时他特别重视诗歌的音韵节奏之美,即广义的格律,认为不一定要求每首诗都讲究格律,但“格律诗”应该是诗歌的“主流”。他一生的新诗创作,都在实践他的上述主张。他的诗作的语言确实“明白如话”,但都经过反复推敲,尤其注意音韵节奏效果。即如“我们相爱一生,一生还是太短”这两句诗,在上一行“行道树一株一株过去”之后,内容由客观描写转为主观抒情,句式也由长变短,而且两句句长相等,自然构成一个独立的单元,情感转入深永。就这两句之内而言,“一生”一词重复,得到强调,造成语气的顿挫。上句末尾与下句开头勾连,形成回环往复的效果。如果省掉下一句中的“一生”,这种效果就会明显打折扣。

三

综上所述,徐朔方先生确实在《文学杂志》发表过这两首诗,他也不太可能抄袭沈从文的诗,但他晚年自编诗集《似水流年》和《徐朔方集》又确实没有收录《岁月》这首诗,这究竟是怎么回事? 如果找不到沈从文先生1948年5月之前写过这两句诗的证据,我们就仍然应该认定它们是徐朔方先生所作。至于他没有将之收入自己的诗文集的原因,现在已无法确知,只能推测,最大的可能,就是他一方面出于对沈从文的尊重,另一方面也如杨新宇文所说,是为了避免引起抄袭嫌疑,而舍弃了这首诗。假如确实如此,也还存在一些疑问。如杨新宇文所言,目前所见最早提到沈从文曾念过这两句诗的,是林蒲的《投岩麝退香》,写于1988年5月沈从文去世之后,后收入《长河不尽流》,该书湖南文艺出版社1989年出版。而徐朔方先生诗集《似水流年》编录于“1985年新春”(见该书自序),1986年8月由学林出版社出版。他不可能是看到林蒲之文后才决定不收《岁月》。那么,有谁在林蒲之前提到过沈从文与这两句诗有关? 徐朔方先生又是如何得知这种说法的呢?

如果不是这个缘故,那么是否还有另外的可能? 笔者在此提出一种猜想。徐朔方先生前后有两位夫人,第一位夫人杨笑梅,是他在浙江大学读书时的同学和诗友,两人感情非常好。可惜杨笑梅因病于1963年去世。《似水流年》中的诗歌,有很多是写给她和怀念她的。第二位夫人宋珊苞,是徐朔方先生在杭州大学中文系的学生,比徐朔方先生小十七岁,但不幸于2002年因病去世。《似水流年》中,也有不少诗是写给她的。徐朔方先生“1985年新春”编《似水流年》和1990年9月编《徐朔方集》(见该书自序)时,可能比较注意照顾宋珊苞老师的感受,这在诗集的编排上有所体现。如《徐朔方集》第五卷“创作”部分增收的1984年6月3日以后所作诗歌中,《晚夏玫瑰》是赠送给宋珊苞的,作于1988年2月28日。紧接着的《孤山·悼亡妻笑梅》就是怀念杨笑梅的,作于1988年3月(502页、503页)。前面已经提到,《似水流年》和《徐朔方集》所收的《画》,与《文学杂志》所发表的版本相比,字句有所改动,开头第一句“一个太美的早晨”,改成了“苞蕾正在迎着朝阳开合”,里面有一个“苞”字。除了力求语句更加凝练外,是否含有把宋珊苞老师的名字嵌进去的意图呢? 如果这种猜测符合事实,那么不收《岁月》,是否正是因为其中有显然对杨笑梅而言的“我们相爱一生,一生还是太短”这样的句子,考虑宋珊苞老师的感受而舍弃呢? 徐朔方先生和夫人宋珊苞共育有二子,长子取名“礼杨”,应该是寄寓怀念杨笑梅之意。次子取名“礼松”,“松”谐“宋”,应该是寄寓礼敬宋珊苞之意。徐朔方先生给孙子(徐礼杨之子)取名“雨弓”,是因为儿媳的名字中有“虹”字。宋珊苞老师在姊妹中排行第三,她的名字“珊苞”中的“珊”也谐“三”。可见徐朔方先生和他的家人对文字是非常敏感细心的。前辈处理自己的著作和相关文献,往往别具深意。当然,这只是一种猜测。要对这个问题做出令人信服的解答,还有待找到确凿的文献证据。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制