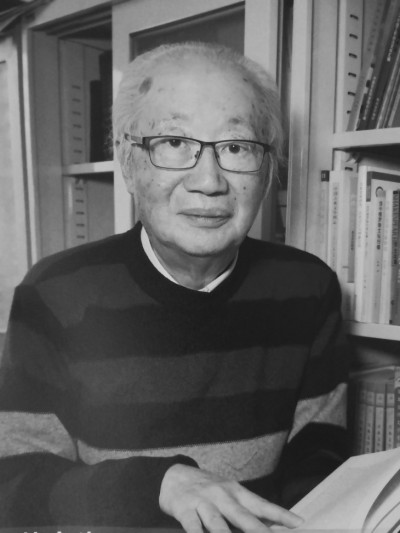

黄宝生先生是杰出的印度学家、梵文巴利文专家、翻译家、教育家,从事梵学研究六十余年,在印度文学、诗学、佛学、哲学、比较文学、比较诗学等领域贡献卓著。黄先生现为中国社会科学院学部委员,外国文学研究所研究员,曾获印度政府颁发的印度总统奖(2012)、印度莲花奖(2015)。黄先生生于1942年7月25日,本文见报之日,他即将迎来自己的八十岁生日。

黄先生2021年出版的专著《梵汉诗学比较》是他在梵语文学、梵语诗学、比较诗学领域多年翻译、研究的结晶。狭义上的“诗学”可以用作诗歌理论的专称,而黄先生在书中依国际通则,将“诗学”(Poetics)作为文学理论的通称,考论印中古代文论的方方面面,旁征博引,融会贯通,纵横华梵,精彩绝伦。本文试结合黄先生在梵语文学、诗学等领域的卓越成就,对这部新著进行简要述评。

一

黄先生翻译了大量的梵语文学作品。他主持翻译的印度史诗《摩诃婆罗多》(2005),获首届“中国图书出版政府奖”(2007)。该书分为六卷,共计800万字,历经两代梵文学者、两届主编、费十年之功而就。黄先生翻译的“梵语文学译丛”,包括《十王子传》(2017)、《六季杂咏》(2017)、《指环印》(2018)、《罗摩后传》(2018)、《结髻记》(2019)、《妙语宝库选》(2019)、《素馨花环 跋罗吒百咏》(2019)、《本生鬘》(2020)、《惊梦记 笑剧两种》(2021)、《茉莉和青春》(2021)、《故事海》(即将出版)、《迦丹波利》(即将出版),共12册。黄先生与夫人郭良鋆先生合译的《佛本生故事选》(增订本,2022),逾70万字。

黄先生还翻译了一系列梵语诗学论著。金克木先生是中国梵语诗学译介的先驱,曾选译《舞论》等作品的重要章节。黄先生则汇集十部梵语诗学名著,出版《梵语诗学论著汇编》(2008),分上下两卷,收入“东方文化集成”。初版80万字(2008),全译6部,选译4部;后增订至130万字(2019),全译8部,选译2部,包括梵语文论《舞论》(选译)、《诗庄严论》《诗镜》《韵光》《诗探》《十色》《舞论注》(选译)、《曲语生命论》《诗光》《文镜》。

黄先生的梵语文学、诗学研究成就,如《印度古代文学》(1988)(增订本,2020),一经出版即成为印度文学专业的必读书。《印度古典诗学》(1993),获“中国社会科学院优秀科研成果奖”(1993),收入“东方文化集成”(2020)。《〈摩诃婆罗多〉导读》(2005),汇集《摩诃婆罗多》汉译全本中的导言、后记和4篇研究论文,是研究印度史诗《摩诃婆罗多》的开山之作。《梵学论集》(2013),作为“中国社会科学院学部委员专题文集”,收录了黄先生不同时期的梵学研究论文代表作29篇,其中就包括文学批评和文学理论的研究,如《印度古典诗学和西方现代文论》《梵语文学修辞例释》《在梵语诗学烛照下——读冯至〈十四行集〉》等。

二

早在上世纪八十年代,黄先生研习钱锺书先生的《管锥编》《谈艺录》《七缀集》等,对钱先生的学术思想有深入体会,并将钱先生“凡所考论,颇采‘二西’(即耶稣之‘西’和释迦之‘西’)之书,以供三隅之反”的方法运用在比较文学、比较文论的研究领域,得到钱先生的肯定,被钱先生视为“知音”。(黄宝生《学术名家自述——黄宝生》)钱先生的学术高度和学术境界为黄先生的学术研究增添了力量。

梵语诗学经过漫长的历史发展,形成了世界上独树一帜的文学理论体系,对文学自身的特殊规律作了比较全面和细致的探讨。庄严论(alaṅkāra,修辞)探讨文学的语言美,味论(rasa,情感)探讨文学的感情美,韵论(dhvani,暗示)探讨文学的意蕴美。这是梵语诗学中最基本也是最重要的概念和理论流派。(黄宝生《〈梵语诗学论著汇编〉导言》)庄严指经过装饰的音和义,与俄国形式主义在文学性探讨中将诗歌的语言特点概括为“奇特化”或“陌生化”相通。味指观众欣赏戏剧时体验到的审美快乐,延伸至诗学领域,成为普遍化的情感要素。这与苏珊·朗格“文艺符号学”的基本精神相一致,还与T·S·艾略特诗学理论中的“非个性化”相通。韵论认为韵是诗的灵魂,指诗中暗示的因素或暗含的内容,跟西方现代文论中的象征主义和直觉主义美学都有相似之处。

可以说,古今中外的文学理论中相互隔绝而又相似相通的部分,正是人类文学中的普遍规律和基本原理。(黄宝生《印度古典诗学和西方现代文论》)将梵语诗学放在世界文学理论的大框架内,与西方文论和中国古代文论进行比较研究,不仅会为文学理论的探讨增加一个新的维度,还会让我们在差异中更容易理解我们自己的思维方式和文艺学的基本问题。

三

《梵汉诗学比较》以文艺学为中心,在全面驾驭梵语诗学经典论著和中国古代文学理论作品的基础上,设立《诗学起源、发展和形态》《文学定义》《文体论》《戏剧学》《修辞论》《风格论》《味论》《韵论》《文学功用论》《作家论》《读者论》《借鉴和创新》等十二个论题,打破时间和空间的界限,打通文艺学内部的重要概念和理论流派,打通中印文学和诗学的各门学科,也打通比较文论自身,对印度和中国的古代文学理论进行比较研究,旨在说明中印两国古代文论表现形态迥然有别,而基本原理贯通一致,是中国的比较诗学领域一部难能可贵的力作。

在世界古代文明史上,印度和中国各自创造了独具一格的文学理论体系。梵语诗学与中国古代文论的相关著作本已非常庞杂,又是更为卷帙浩繁的文学作品的理论总结,相当难于驾驭,而黄先生以其深厚的学养、敏锐的洞察和多年的沉淀,不仅一目了然地总览了中印诗学的发展脉络,而且一针见血地提出了中印诗学中的诸多关键命题,并基于这些命题提出了鞭辟入里的深刻见解。鉴于当今国内比较诗学学者多从事中国与欧美诗学的比较研究,对印度诗学缺乏了解,黄先生将每一个命题分成印度和中国两个部分,分别结合该命题在印度古代文论和中国古代文论中的不同表现,进行了清晰透彻、细致详实的对比研究。

例如第一章《诗学起源、发展和形态》,探讨梵语诗学与中国古代文论的起源、发展和表现形态。黄先生从历史悠久的印度古代梵语文学谈起:四部吠陀,两大史诗,富饶的神话传说和寓言故事,精彩的抒情诗、叙事诗、戏剧和小说——梵语诗学正是植根于这片广袤而肥沃的文学土壤,形成了一整套属于自己的文学理论体系和批评术语。黄先生进而论及源远流长的中国古代文明:四书五经,诸子散文,两汉文学,魏晋风流,隋唐诗文,宋元明清诗话、戏曲、小说,直至晚清的重要文论著作刘熙载的《艺概》。梵语诗学中最早出现的是戏剧艺术理论,而后才是综合各种文学体裁的文学理论,但始终以诗歌艺术为核心,包括抒情诗和长篇叙事诗;而中国古代并未产生综合诗歌、散文、戏剧、小说的文学理论著作,除刘勰的《文心雕龙》综合了诗歌与散文,其余均为分体文论,又因中国古代缺乏长篇叙事诗,因而以抒情诗为诗歌理论的主要论述对象。梵语诗学均采用学术著作的形式;而中国古代文论表现形式多样,既有学术著作,也有诗话词话和以诗论诗的形式。梵语诗学具有较强的理论思维,论述方式常为首先确立概念,并对概念作出明确界定,然后进行分析、归类,故而发展脉络清晰,一以贯之;而中国古代文论常缺乏对概念的明确界定,故而同样的概念在不同的使用者笔下会出现不同程度的差异。梵语诗学著作通常采用经疏体,其中经文使用诗体,注疏使用诗体或散文体,然而形式虽为“诗”,却并非真正意义上的“诗”,而是为了便于记诵;而中国古代文论大多具有很强的文学性,特别体现在诗性与艺术的喻说方式上,如严羽《沧浪诗话》:“诗之法有五:曰体制,曰格力,曰气象,曰兴趣,曰音节。”郭绍虞在《沧浪诗话校释》中引用陶明濬《诗说杂记》中的解释:“体制如人之体干,必须佼壮;格力如人之筋骨,必须劲健;气象如人之仪容,必须庄重;兴趣如人之精神,必须活泼;音节如人之言语,必须清朗。”将诗拟人化,“近取诸身,远取诸物,而诗道成焉”。

再如第四章《戏剧学》,论述梵语诗学与中国古代文论在戏剧实践与理论方面的异同。梵语诗学中戏剧学方面的内容主要见于婆罗多的《舞论》。《舞论》成书于公元前后,是早期梵语戏剧实践的理论总结,全面论述了戏剧的起源、性质、功能、表演、观赏,既涉及戏剧原理和剧作法,也涉及舞台艺术,既是一部梵语戏剧理论著作,也是一部梵语戏剧艺术百科全书,就其规模和理论贡献而言,在世界戏剧史上绝无仅有。中国古代戏曲在宋元逐渐繁荣。随着戏曲艺术的发展,戏曲理论逐渐产生。在元代最早出现关于演唱理论的著作,如燕南芝庵的《唱论》和周德清的《中原音韵》。明清的戏曲理论日臻成熟,论题更为全面,直至最后形成充实完备的戏曲理论体系,如王骥德的《曲律》、李渔的《李笠翁曲话》和黄旛绰的《梨园原》。除去专门的戏曲理论著作外,中国古代戏曲理论还散见于各种戏曲选集的序跋和戏曲点评之中。梵语戏剧属于诗剧,其表演以吟诵诗歌为主、歌舞表演为辅;而中国古代戏曲则属于歌剧,歌舞与词曲在表演中合为一体,因此二者在经验总结和理论阐述上各有侧重。梵语戏剧学著作擅长运用概念,分析形式,易于陷入繁琐;而中国古代戏曲学著作注重经验总结,在理论概括上力求简明扼要,文字表述更为形象生动。虽然中国古代戏曲产生时间晚于印度梵语戏剧,但与印度戏剧学相比,中国古代戏曲理论不仅著述丰富、形式多样,而且内容更为完备。

又如第七章《味论》,专论梵语诗学与中国古代文论中的情味,及因之而成的理论体系。味论是婆罗多创立梵语戏剧学的理论核心,也是《舞论》在梵语诗学发展史上的最大贡献。《舞论》中称,味共有八种,包括艳情味、滑稽味、悲悯味、暴戾味、英勇味、恐怖味、厌恶味、奇异味。“正如各种调料、药草和原料的结合产生味,同样,各种情的结合产生味。”“味”(rasa)的词义即为“可以品尝”。《舞论》将生理意义上的滋味转移到审美意义上的情味,用以指称戏剧表演的感情效应,即戏剧作品在观众心中激起的审美快感。梵语诗学家普遍接受味论,确认情味是诗歌艺术的必要组成。在9、10世纪,以新护为代表的梵语诗学家运用哲学思辨分析味论,揭示戏剧和诗歌艺术美感的心理根源,并确立了梵语诗学中的味论派。此后的诗学家,或依《舞论》中味的定义举出诗例逐一证明,或依新护的哲学思辨路线,对味进行理论分析。中国古人也曾将生理味觉移情至审美,如“子在齐闻《韶》,三月不知肉味。曰:不图为乐之至于斯也!”(《论语·述而》)《文心雕龙》通过考察古代诗文,说明情味是诗文的艺术要素,为中国古代文论中的情味论奠定了基础。钟嵘的《诗品序》则是情味论的代表作。《序》中强调,宏诗之三义(赋比兴),“酌而用之,干之以风力,润之以丹采,使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也”,而“理过其辞”,则“淡乎寡味”。中国古代文论中的情感论、情味论异彩纷呈,其中之“味”,或与梵语诗学中的“味”同指“情味”,或泛指诗美,或为意味、余味,或为品味、玩味。情感作为艺术的要素之一,在艺术的创作和鉴赏中都不可或缺。中国古代文论对于情感、情味的重视,就其理论之深之广而言,与梵语诗学不分轩轾,只是在理论的表现形态上与梵语诗学呈现出不同的风貌。

《梵汉诗学比较》见解独到,精彩纷呈,发人深省,令人拍案。因篇幅所限,只能挂一漏万,管窥二三。作者探索印度和中国古代文论中共同的“诗心”,建构中国新时代文学批评与文学理论体系,如能推而广之,势必将中国的文学和文化研究引入一个更加生机盎然的境界。

(作者系中国社会科学院外国文学研究所、中国社会科学院梵文研究中心副研究员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇