一

1969年7月20日,美国宇航员阿姆斯特朗跨出登月舱,成为第一个登上月球的人。他在踏上月面时,说出了那句被无数人引用的名言:“这是个人迈出的一小步,但却是人类迈出的一大步。”

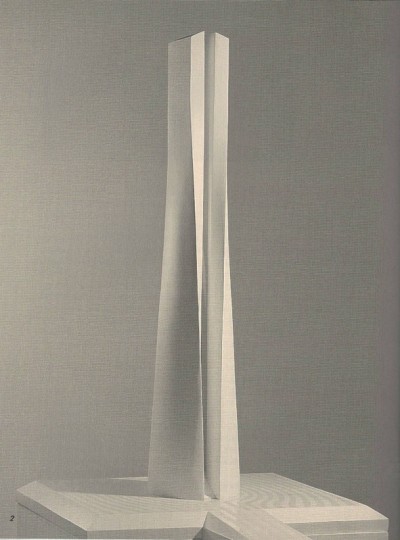

对很多人来说,登月是一件不可思议的事情。到现在为止,还有很多人认为这是美国人撒的弥天大谎。然而,对于建筑师王大闳来说,早在登月计划公布之前很多年,他就相信人类一定可以登上月球,并且早在1965年就开始构思设计一座“登月纪念碑”,来铭记这个必将到来的伟大时刻。1969年初,王大闳请人帮他制作“登月纪念碑”模型,就在阿姆斯特朗成功登月的当晚,王大闳看到了模型照片。

王大闳设计的“登月纪念碑”是一对简洁的白色碑塔,高度是252.7英尺(大约是77米),每一英尺代表一千英里,象征月球和地球之间的最大距离252710英里(约406697千米)。纪念碑由两片独立的高窄碑塔组成,矗立在一个正方形的基座上。每片碑塔的外侧是弧形,内侧则是半圆形,这样就在地面形成了一个直径30英尺(约9.144米)的圆形纪念堂。随着塔身的升高,两片碑塔的内外两面也逐渐收窄,弧线和直线的交点也随之旋转,形成了四道优美的曲线,直到顶端演变成两个倾斜的矩形。中间高,两侧低,强化了纪念碑向上升腾的感觉。

在两片碑塔之间的狭窄通道中,从基座地面向上爬15步台阶,就来到了圆形纪念堂。纪念堂正中安放了一座正方形平台,台面计划用登月带回的灰土和地球上的泥土混合塑成,上面将铭刻30位为首次登月作出巨大贡献的功臣姓名。沿着两侧的弧形墙壁,设置了两排椅子,人们可以在这里静坐沉思。如果抬头向上,视线就可以顺着从两道弧面逐渐变化为平面的墙体,一直转移到顶端的一线蓝天。这个狭缝,似乎连通着高度无限的宇宙,引人遐思。

纪念堂也是一座小展览馆。两侧的弧形墙面上,各有一幅巨型浮雕。一侧是嫦娥奔月,一侧是后羿射日。两幅壁画,让参观者了解中国远古以来就充满了对宇宙的想象,也表现了阴阳对立调和的观念,让“登月纪念碑”具有典雅的中国风味。

纪念碑计划采用钢骨架,外侧挂白色大理石板,内侧贴白色马赛克。圆形纪念堂内部地面铺砌黑色的石材,外部的基座地面用两种颜色的瓷砖拼成曲线图案,似乎是火箭高速飞行冲开的气流旋涡。

1969年12月,“登月纪念碑”在美国《进步建筑》上正式发表,获得了美国建筑界的普遍好评,也获得了文化界人士的认同。斯坦福大学东方艺术教授迈克尔·沙利文说:“这一设计具有真正的美,典雅、诗意、纯净与洗练。仅有少数纪念碑能如此引人入胜。”著名作家亨利·米勒说:“王大闳以一座象征手臂直耸上空的石碑,表达了太空人登月时向神应有的感恩。”

在他所有建筑作品中,王大闳最乐于谈论的就是“登月纪念碑”。这是王大闳职业生涯的巅峰之作,寄托了他的少年壮志、无畏勇气和民族感情。

二

王大闳祖籍广东东莞。父亲王宠惠是中国第一张新式大学文凭的获得者,很早就在海外协助孙中山先生做了大量革命工作,辛亥革命后担任南京临时政府第一任外交总长,是中华民国的开国元勋之一。

王大闳于1917年生于北京。一岁多的时候,母亲杨兆良去世,他被送到苏州,由外婆抚养。他先后在苏州小学和东吴中学读书,随后又转去南京金陵中学。刚读了一年多,初中还没毕业,照顾他的外婆又过世了。考虑到当时社会动荡,学潮不断。为了让他有更好的学习环境,王宠惠拜托时任司法行政部部长的魏道明夫妇和宋霭龄带着王大闳去法国学了一年法语。1930年,王宠惠获选海牙国际法庭法官,可以就近照顾王大闳,于是安排王大闳去瑞士,在日内瓦湖畔的栗子林寄宿学校读书。这一段经历,让王大闳打下了法语、英语、意大利语的基础,受到了欧洲文化的熏陶,也养成了极为自律和健康的生活习惯,并把这种生活节奏保持了一生。

王大闳不是个乖巧的孩子。他小时候喜欢看《水浒传》《封神榜》《七侠五义》等传统小说,迷恋武侠精神,也经常跟人打架。即便到了瑞士,观念和行事风格也没有改变,他认为会打架就是侠客作风,经常找各路同学切磋,老师和同学们则在旁边观看。精力充沛的王大闳打遍全校,屡战屡胜,人送外号“中国运动员”。

1936年,王大闳中学毕业,考上了英国剑桥大学。他儿时的梦想是当火车司机或者机师,所以他选择了机械工程系。王大闳对机械的迷恋,跟大多数小男孩类似,从喜欢汽车开始。他小时候曾经趴在地上凭想象一口气画了二十几辆汽车。在瑞士读书期间,恰逢中国第一位女飞行员李霞卿刚刚结束了国内的电影明星生涯,来到瑞士日内瓦康塔纳飞行学校学习。李霞卿比王大闳大五岁,也是广东人。王李两家有交情。她经常开着霍切奇斯汽车接王大闳去日内瓦度周末。飞机、汽车、火车、轮船在他生活中处处可见,机械的魅力也在他心中逐渐积累。

当时的机械系是剑桥最好的科系,但令人意外的是,王大闳只在机械系读了一年,就转到了建筑系。因为他领悟到:“建筑是现实和理想之间的一座桥梁,能形成我们的生活环境和外壳。每一幢住宅,每一座教堂,每一座音乐厅或是办公楼,都是实现我们生活中的一种需要和理想。地狱和天堂都是我们自己造成的。”

进入建筑系一年之后,王大闳就获得了由剑桥大学建筑学会举办的餐厅设计竞赛第一名,才华初显。但当时的英国,并不是现代建筑运动的中心,这段时间的学习也和王大闳日后的职业生涯没有什么关系。他的职业生涯起点在美国。

1939年,王大闳刚毕业就赶上了第二次世界大战全面爆发,英法对德宣战。当时王宠惠是外交部长,已经回国。他挂念儿子安危,于是把王大闳送到了远离战事的美国。王大闳于1940年抵达美国,1941年进入哈佛大学设计研究生院,追随现代建筑四大师之一的格罗皮乌斯继续深造。比他早一年入学的同学有菲利普·约翰逊,晚一年的则有贝聿铭。他们后来都成为了蜚声国际的建筑大师。他也和这两位同学一样,更认可同列四大师的密斯·凡·德·罗开创的建筑语言。他和贝聿铭的中国文化背景,也让他们更能敏锐地捕捉到密斯建筑语言自然呈现的东方精神。

1942年,王大闳毕业后接受了当时驻美大使魏道明的邀请,在华盛顿中国驻美大使馆担任随员。此时的王大闳处于思考、实验和过渡阶段。他参与了几个设计竞赛,在1945年的“城市中庭住宅”方案中,开始以密斯开创的原型为基础,进行中西合璧的尝试。1947年,王大闳回到中国,和陆谦受、陈占祥、黄作燊、郑观萱等人成立了“五联营建计划所”。1949年以后王大闳到了香港,1952年应父亲王宠惠要求去了台湾,创立了“大洪建筑师事务所”,事业正式起步。由于他的过人才华和上层社会的丰富人脉,项目不断,事务所发展顺风顺水。早期的“建国南路自宅”延续了在美国时期的思考,对现代中国建筑作出了重要的探索,是无数建筑学子心中的圣地。

三

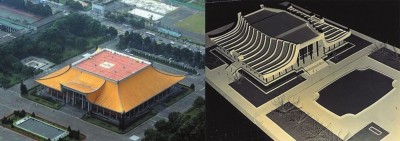

1949年,国民党退守台湾。故宫博物院、“中央博物院”筹备处、“中央研究院”历史语言研究所、“中央图书馆”等的重要收藏,也被运到了台湾,存放在台中。随着外界呼吁将这些收藏公开展示的压力逐步增大,台湾当局决定在台北外双溪建设一座现代博物馆来容纳这些文物。

1960年9月9日,台北相关部门正式邀请关颂声、王大闳、吴文熹、林澍民四位建筑师参与设计竞赛。从竞赛启动,到项目落成,波折不断,也可能中间有很复杂的博弈,原始档案至今没有公开,整个过程仍是一团迷雾,只能根据多位当事人的回忆,尽可能还原。1960年底,经过评审,王大闳的方案已经中选,但为求保险,时任“台北故宫博物院兴建筹备委员会”主席的王世杰通过在美国工作的女儿王秋华,请纽约的几位知名建筑师复审。美国建筑师认为竞赛方案中,只有王大闳了解现代建筑,唯一的问题是立面玻璃幕墙太多,不太适合展览功能,建议建筑师稍作调整。两轮评审过后,当局正式宣布王大闳的设计方案获得第一名。

王大闳的中选方案总平面布局由长条型的主体建筑和前广场上的矩形水池组成。主体是一个放在平台上的方盒子,面宽十一开间,进深三开间。首层是环绕的柱廊,二层三层在正面和背面挑出,正面侧面以阴角交接;最上面则是巨大的悬挑屋顶。这个屋顶由三个倒置伞形结构连在一起构成,每一个伞型结构从中心部位四根柱子顶端向外悬挑。四根柱子中间的区域则是天窗,为室内空间增加了光影层次变化。

矩形水池上方设置一个十字形桥。桥面高于水池旁的广场地面,在正对主体建筑主入口的纵桥两端,是与桥等宽的大台阶,起点处通过踏步把桥面抬高,尽端处则是更多的一组踏步,连接十字形桥和主体建筑高出地面的平台;十字形桥的横桥,则是两个缓缓的坡道,连接着桥面和广场。

这是王大闳第一次设计大型博物馆建筑,他基本放弃了从美国开始,经过多年实践已经运用纯熟的密斯语言,开始了全新的探索。他要把中国传统建筑和现代建筑有机结合在一起,换言之,探索并找到“中国现代建筑”之路。

具体而言,主体建筑采用了传统建筑屋顶、屋身和台基的三段式构图。但每一个元素都不是传统做法和造型,而是经过了改造,从而更符合现代建筑的设计原则。屋顶的倒置伞状结构充分体现了技术之美,下表面的舒缓曲面很容易让人联想到中国古建筑的屋顶。屋顶和屋身之间留出较大的空隙,既是结构和构造关系的真实表达,也以虚空的方式呼应了古建筑斗拱层在屋檐和墙身之间的过渡作用。传统的屋身是一个完整的系统,王大闳则对此进行了改进,把屋身当作一个单独的现代建筑来处理,分成上下两个部分。如果单独看,屋身多多少少还遗留着一点密斯的影子,但正面背面一层独立柱的处理和二三层的悬挑,又以极大的勇气和密斯划清了界限。王大闳让台基和建筑首层地面的轮廓几乎重合,极大地削弱了台基在视觉上的存在感。远观主体建筑,似乎屋身的两段连同屋顶共同形成了一个三段式的建筑。与此同时,他又在较低的广场平面设置了一座十字桥,并且用宽大的台阶来连接十字桥和主体建筑。特别值得一提的是十字桥,和晋祠“圣母殿”前的“鱼沼飞梁”如出一辙,是地道的中国传统建筑形制。

以专业的角度来看,王大闳的这些思考十分深刻,设计手法也很圆熟,但台湾高层却不能接受。因为没有档案披露,所以具体原因不得而知。合理推测,还是因为王大闳的方案远远超出建筑专业以外绝大部分人的认知。现代建筑的抽象原则,让最终结果跟大家常见的“中国建筑”形象相去甚远。在双方观念差异巨大的情况下,王大闳坚持不肯修改方案。于是当局直接委托评委之一的黄宝瑜建筑师接手这个项目,设计了一座在外观上明显能看出是中国传统宫殿形象的建筑。这种风格充分满足了台湾高层对复兴中华文化精神的期待,1965年建成向公众开放。

四

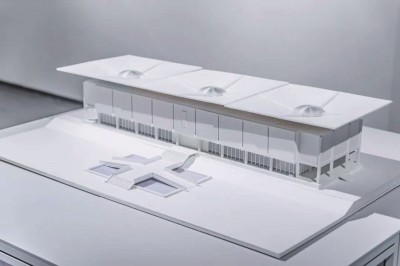

为了纪念孙中山先生诞辰100周年,台湾当局于1965年决定建设“国父纪念馆”。1965年8月,当局邀请了包括王大闳在内的十二个团队提出设计方案,经过复杂的两阶段投票,王大闳的方案胜出。

王大闳的设计方案,面宽进深都是十三开间,但正面中间的柱距加大,侧面两端的柱距缩小,平面是一个接近正方形的矩形。布局大致对称,中轴线上是孙中山铜像和大会堂,两侧布置了图书馆和展览空间。外部造型明显表达了三段式构成,台基、屋身和屋顶的比例关系都更接近于传统做法。

但是,作为一个才华出众、追求创新的建筑师,即便经过了“台北故宫博物院”项目的挫败,已经深知官方诉求和他对建筑认知的巨大差异,王大闳依然坚持使用他所信仰的现代主义设计原则和形式语言来进行中西合璧的探索。他设计了两组对称的曲面屋顶,覆盖在两侧的图书馆和展示空间上方,包裹着中轴线上的孙中山铜像和大会堂。每一组屋面由一系列略带弯曲的大梁构成,由于屋顶轮廓是弧线,但屋顶边缘是直线,因此,这一曲一直两根控制线之间的每一根大梁形状都略有差异,以它们为骨架,屋面形成了连续渐变的双曲面。大梁的尺寸远大于支撑屋面的柱子尺寸,所以外观视觉效果呈现为,细柱支撑的两片极为厚重的双曲屋面似乎要凌空飞起。这又是典型中国传统建筑的抽象表达。但是,两片屋顶独立分开,让中轴线的主入口呈现出中间高、两边低的形象,却遵循了典型的西方建筑从山墙进入的传统。王大闳综合中西建筑的传统,充分发掘了大跨度技术的美学潜力,重塑了传统中国的屋顶意向。

“国父纪念馆”除了具有纪念孙中山先生的意义,还反映了彼时台湾竞争中国文化道统的心理,建筑设计最终为政治服务。因此,除了“纪念国父百年诞辰筹备小组”以外,还特别成立“纪念馆建筑委员会”,足见台湾最高层对此项目的重视。在项目启动之初,“纪念馆建筑委员会”明确提出:“应充分表现中国现代建筑之文化,并采用欧美现代建筑之优点融合设计……”以此原则来评判,可以说王大闳非常出色地完成了设计要求。

但在不同人眼中,抽象的设计原则和具体的设计成果之间的吻合度,差别之大简直不可以道里计。“台北故宫博物院”项目距此时也不过五年而已,观念差异导致冲突的剧情再一次上演。针对建设方提出“增加中国风味”的修改建议,王大闳一方面据理力争,以书面回应说:“……‘国父纪念馆’设计的准绳,假如采用现代西方建筑是很明显的用不得体。如果抄仿我国古代(尤其是清代)宫殿式建筑,则更不适宜,因为国父是推翻这类建筑所象征的满清政治制度。我们唯一的方向是走向一种能表现国父伟大性格及革命创造精神的新中国式建筑。”另一方面,他则吸取上次的教训,开始按照业主要求进行方案调整。

“纪念国父百年诞辰筹备小组”把王大闳修改过的方案上报给“纪念馆建筑委员会”,蒋介石过目后说了一句“这是栋西洋式的建筑”,又让王大闳陷入困局。王大闳不得不再次修改方案。但多次修改的方案报上去之后,蒋介石却丢给他一张太和殿的照片。王大闳这才明白,蒋介石心目中的“中国建筑”到底是什么,于是他说:“国父搞了十次革命,好不容易到第十一次才成功,目的就是为了推翻满清政府,建立中华民国。如今我们特别为他盖的纪念馆,又为何要模仿清朝宫廷的样式?”严格来说,这个理由其实略为牵强,但从政治正确的角度出发,终于让蒋介石不再坚持,点头通过了方案,正式开始建设。该馆1972年竣工,向公众开放。

人们对“国父纪念馆”有各种不同的评论,有建筑专业人士把第一版方案描述为唐宋官帽造型,看似客观描述,但王大闳绝不可能认同这个说法;批评的人说它不中不西,也有人说起翘的屋檐像小姑娘掀起裙子。王大闳本人反倒是很喜欢这种俏皮的形容。

王大闳花费了大量心血的“国父纪念馆”是一座极为重要的建筑,但却不能算是一个好建筑。即便建筑界竭尽全力从开放空间到建造工艺等各方面来找出优点并给予赞美,也不能掩盖这座建筑从娘胎里就自带的巨大缺陷。这种基因编组混乱让建筑从整体上呈现出一种颇为怪异的气质。从建筑学的视角,以密斯的名言“与其新,不如好”来评判,“国父纪念馆”远不如以陈旧的折衷主义设计手法完成的“中正纪念堂”。这就是妥协的代价。

五

“台北故宫博物院”和“国父纪念馆”的挫败,不是王大闳的错,也难说是其他相关人员的错。曾经达到了农业文明辉煌顶峰的中国,工业时代来临后却远远落后于西方发达国家,这种情况下,希望政治和文化精英,甚至全民理解和认同以科学为底层逻辑、抽象为表面形式的工业文明审美,几乎是一件不可能的任务。这种观念冲突,这种挫败,是社会总体发展水平和建筑界少数人士的认知错位造成的必然结果。

“国父纪念馆”修改过程中,王大闳在理想和现实之间苦苦挣扎。为了获得一丝慰藉,他开始通过设计“登月纪念碑”来找回自我。多年后,他说:“在某些方面,建筑师像为他人作画的画家。而‘登月纪念碑’却是出自我的兴趣。自从孩提时代我读了威尔斯的科幻小说,就对太空和天文学产生了浓烈的兴趣。并且我认为登月纪念碑是相当有意义的。因为登陆月球是人类的重要成就,它也是科学的重要突破,实现了人类千年来征服地心引力的梦想。”在这个项目中,王大闳还试图以他的理解定义纪念性建筑:不是为了纪念伟人或者英雄,不是为了纪念战争或死亡,不像反映了金钱导向、结合纪念和商业价值的林肯中心,或者是他自己设计的“国父纪念馆”,而是为了纪念梦想实现后化喜悦为感恩的心情。

“登月纪念碑”不是一个自我陶醉的智力游戏,王大闳已经想好了实现它的途径:他希望通过募捐获得登月纪念碑的建设费用,然后把它作为礼物,在美国建国两百年之际送给美国。

这个计划对外公布后,一个筹备委员会迅速成立,积极推动项目落地。美国对这个纪念碑也很感兴趣,德州休斯顿市寄来了三个备选地点的照片,征求王大闳意见,阿拉巴马州亨茨维尔市也来函积极争取。然而,王大闳却属意旧金山天使岛,因为这里记录着华人惨痛的历史:1882年美国通过《排华法案》,限制华人移民入境,所有从西海岸入境的华人,都被集中囚禁在这个小岛上长达数年,等待入境审核或遣返。到1940年为止,共有十多万华人在此地度过艰苦岁月,饱受磨难。这个选择的反讽意味不言自明,王大闳的坚持意味着他依然是栗子林中那个侠气冲天的东方少年。

“登月纪念碑”造价很高,募到的款项十分有限,进展缓慢,最后因种种原因建造计划无疾而终。

2013年,王大闳于1940年动笔,断断续续写了60多年的科幻小说《幻城》(Phantasmagoria)终于正式出版。这是一本如同《小王子》般的小说,描述公元3069年,地球没有国家之分,战争也消失了,唯一的统治者将王子送入太空,开始了一段目的地成谜的旅程。王大闳真正关心的,是在无限的时间与空间之中,人类如何面对自己,找寻存在的意义。正如王大闳翻译的英国浪漫主义诗人雪莱的诗句:

你可是为了攀登苍天

凝视着地球,而面色倦乏凄白,

夜夜变化,像颗无喜悦的眼珠,

独自流浪在异族的星群间

找不到值得你专情的对象?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制