半生苦行僧生活

留德归国后,季羡林应北京大学之聘,担任梵文讲座。

提到季羡林能到北大去任教,就不能不提到季羡林的恩师陈寅恪先生。陈寅恪先生不仅是季羡林的大学老师,也是季羡林走上佛学治学道路的引路人。季羡林当年在清华大学,就是上了陈寅恪先生的“佛经翻译文学”,而对佛经翻译及陈先生的治学方法产生了兴趣并受到终生影响。后来,季羡林到德国哥廷根学习梵文,其老师瓦尔德施米特教授,同陈寅恪先生在柏林大学是同学,同为吕德思教授的学生。严师出高徒,季羡林的两位中德老师都是出自一个名师的门下,季羡林能够一举获得博士学位,而且还是稀有语种的博士,就不难理解了。

1945年,法西斯垮台了,战争也结束了。在季羡林正要准备回国时,他意外听到陈寅恪先生就在英国治眼病。于是,季羡林便给陈先生写了一封长信,向先生汇报了他在德国10年来的学习情况,并将自己在哥廷根科学院刊及其他刊物上发表的一些论文寄给了先生。陈先生接到高足的来信自然很高兴,尤其是看到季羡林在海外取得了这样大的成绩更是激动,他马上给季羡林写了一封长信,信中也介绍了他的近况,并说不久就要回国。就在这封信中,他告诉了季羡林一个意外的好消息,就是他想向北大校长胡适、代校长傅斯年、文学院院长汤用彤几位先生介绍季羡林去做教授。季羡林听了自然是喜出望外,他连忙给陈先生写信,表示了自己的感谢和心愿。

回到北大,见到了老师郑振铎。季羡林能到北大教梵文的消息,郑振铎听了很是兴奋,认为季羡林到北大去讲梵文,简直是最理想的职业和最理想的地方。他对梵文学的喜好和重视也溢于言表。他仔细打量眼前这位昔日的学生,转眼间,那位生性有些腼腆、不爱说话的学生,已经成长为英俊、文雅的成年学人了。他欣赏的是季羡林的气质:温文尔雅中又透着一股执着。

住下来没几天,季羡林又去拜见了汤用彤先生。按照北大当时的规定,从海外得到博士学位回国的人,只能任副教授,要经过几年的时间,才能转为正教授。因此季羡林也理所当然是副教授了。对此,季羡林没有半点异议,按照他的谦逊的禀性,就连副教授,他也认为是太重用他了。但还不到一个月,汤先生突然告诉季羡林,他已被聘为正教授,兼东方语言文学系的系主任。这对季羡林来说,真是意想不到。毕竟这是北大的破例第一遭,季羡林当时就有些自嘲地认为,当副教授时间如此之短,这大概是世界纪录了。高兴当然是高兴,但他更知道这是老一辈学者对后辈年轻学人的鼓励和提携。因为当时能用外语在国外一流刊物上发表学术文章的博士的确微乎其微,也就是因为这一点,季羡林才得到破格的。

季羡林的妻子德华,是中国典型的贤妻良母。她虽不识字,却识大礼。一辈子勤勤恳恳,含辛茹苦。在上有公婆,下有幼子幼女,而丈夫又多年不在家的情况下,她毫无怨言,一心一意照顾着这个家庭,的确是不容易的。这就使季羡林能够安心在外读书,做学问。几十年后,季羡林在德华去世后,就曾写过一篇《我的妻子》的散文,将他对妻子的感激用最朴实无华的文字表达了出来。

回到北京后,季羡林的心彻底安定下来。他要在最艰苦的时候,把时间挤回来,把学问做出来。对季羡林来说,他兴趣最大,用力最勤的是佛教梵文和吐火罗文的研究。由于在战争年代,缺少起码的资料,已无法进行。但季羡林并不气馁,他甚至提出一个口号,叫“有多大碗,吃多少饭”。意思是说,国内有什么资料,他就做什么研究工作。北大当时仅存的一些可供季羡林研究的就是外国原文书籍。在这些外国文学中,季羡林仍旧最喜欢德国作家的作品。他尤其喜欢德国小说家安娜·西格斯的短篇小说,因为她的小说描写了反法西斯的斗争,这使季羡林回忆起那十年在德国的战争岁月。就这样,季羡林的学术生涯便在战争的岁月里又开始了。他每天一早就从居住地翠花胡同到北大红楼去,总是在门口买些烤白薯,拿着它当早点上班,身着布衣布鞋,生活十分俭朴。那时,他才只有38岁,但正当壮年的季羡林,在做学问上却是心如静水,而唯静水才能流深。

有一次,季羡林的好朋友去看望他。发现他住的院子很大,寂静阴森。院子里树木茂密,参天遮阳,还有残缺的石碑在各个角落耸立着。最为可怕的是,季羡林住的房子外面还放着一口棺木。朋友脱口问他:“季先生,你一个人住在这里,不害怕吗?”季羡林却说:“这正是我看书、工作的好地方,不会有人来打扰我。棺木,没有什么可怕的。”

新中国成立初期,北大给教授定级。对此类事情,季羡林最为淡泊,而他本来在北大的教授中,就是很年轻的。那时的北大,会集了新中国众多著名的学者、教授,在这些教授当中,更显出了季羡林的年轻。但季羡林依然是布衣布鞋,就像他的导师陈寅恪一样,从外表上丝毫也看不出他是北大的一级教授。

这一时期,季羡林翻译了大量的文学作品。如德国作家安娜·西格斯的短篇小说,印度迦梨陀娑的《沙恭达罗》和《优哩婆湿》,《五卷书》和《佛本生故事》。他开始对中印关系史进行探索和研究,并为写《唐代中印关系史》做好资料上的准备。

新中国刚刚成立,百废待兴,季羡林的社会活动很多。对一些社会活动,季羡林都是有叫必到。不管是这学会,那协会,这理事会,那委员会,几乎是每天都有会。

对于季羡林来说,他本不是一个活动家,更加之性格内向,不善言谈,对于社交应该是一窍不通。也多亏了这名目繁多的各种会议,使他无形中得以会见各种想见的朋友。比如,他与冯至的友谊,几乎就穿插在新中国成立后的各种会议中间。比如《世界文学》编委会,中国作家协会,全国人民代表大会,国务院学位委员会,《中国大百科全书·外国文学卷》编委会,等等,使季羡林在开会期间能够享受到与朋友们聚谈的乐趣。

季羡林这一时期精神饱满,兴趣广泛。他喜欢古人字画,并开始收藏字画。在他的办公室书架上,放着一卷卷古今名人字画。旧书店又常派人送来古籍善本书,以供季羡林选购,他完全承继了他的导师陈寅恪的风格。而在他的东语系办公室里,却是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,著名文学评论家郑振铎,翻译家曹葆华,记者肖离、金风,甚至还有外国专家,都在他的办公室里坐过。

大段的时间是来搞运动了,但季羡林还一心惦记着自己的学术研究。白天是各种各样的会议,晚上也还有不断的社会活动。季羡林只得利用早晨的时间,搞一些自己的学术研究。就在50年代一个政治运动接一个政治运动的政治空气下,季羡林写了大量的学术文章,并翻译了许多外国文学作品。这一时期,他出版的专著及翻译著作有:

译自德文的卡尔·马克思著《论印度》(1951);

译自德文的德国安娜·西格斯短篇小说集(1955);

译自梵文的印度迦梨陀娑的著名剧本《沙恭达罗》(1956);

论文集《中印文化关系史论丛》(1957);

《印度简史》(1957);

《1857—59年印度民族起义》(1958);

译自梵文的印度古代寓言故事集《五卷书》(1959);

译自梵文的印度迦梨陀娑的剧本《优哩婆湿》(1962);等等。

还有一些在学术上很有突破的学术论文,如:

《中国纸和造纸法输入印度的时间和地点问题》(1954);

《吐火罗语的发现与考释及其在 中印文化交流中的作用》(1955);

《原始佛教的语言问题》(1956);

《试论1857—1859印度大起义的起因性质和影响》(1957);

《原始佛教的历史起源问题》(1965);等等。

这些学术专著和学术文章,几乎都是在每一天的黎明时分,在季羡林的书桌前完成的。当时季羡林既是东语系主任,又是学校工会分会的主席,还在社会上身兼数职,不但社会活动频繁,仅是系里的行政事务,便头绪纷繁,耗时费神。于是季羡林利用起一切可以利用的时间,分秒必争,在闹中求静,在忙里偷“闲”,一点一点累积而有成。对季羡林来说,出国十一载,就是为了能学一些知识,回来报效母亲。新中国的成立,对一直漂流在外的季羡林是一个希望,他希望能够尽快尽早地把自己的研究所得系统地整理出来。他常对他的助手们说,时不我予,稍纵即逝。一方面,是百废待兴的新中国的建设,各种运动应接不暇;一方面,又是各种需要开拓研究的科研项目,季羡林只得靠早晨的时间,来继续自己的学术研究。这本是身不由己的行政工作逼季羡林想出的治学方法,却不想从此以后竟成了他坚持了近几十年的生活方式,以后无论是在什么情况下,季羡林的主要学术著作,都是在这个最安静的时间里写出来的。

1956年,是季羡林在记忆中最值得纪念的一年。

这一年,季羡林在三个方面获得了最高的荣誉,一是被评为北京大学的一级教授;一是任中国科学院哲学社会科学学部委员;还有一项更重要,季羡林光荣地加入了中国共产党。

回国短短几年,季羡林的学术成果巨大。一方面,这是季羡林勤奋和钻研的结果,另一方面,也与季羡林独特的生活方式相关。季羡林长期独自在北大教书、生活。长辈们年事已高,不能来北京,妻子陪亲人们住在济南。季羡林便同单身的年轻教师一样,中午到学校食堂吃饭,吃完饭即回办公室读书。他从来不睡午觉。办公室的书桌上,一边是一些行政上的杂乱文件,另一边便是摊在桌上的、他正在读或研究的书籍。他从来不会掩饰自己,他正在研究什么,写什么文章读什么书,凡是来到他的办公室的人只要看一下他的办公桌就一目了然。在那样一个运动年代,很少有人这样坦白地向公众袒露自己的研究项目,而季羡林却从来没有想过要如何遮掩,更没有想过如何保护自己。除了他的梵语及佛学研究,他一心惦记着的是他的学生。

有一年,新生们刚到学校报到,系办公室的一位老师跑来对学生们说,没有带脸盆的同学可以到系办公室去领,系主任季羡林教授为资助一些农村来的学生,用自己的钱买了几十只脸盆。其实,季羡林的家庭并不宽裕。他还要供养济南的一大家子。而季羡林自己,走在北大的校园中,不认识的人见到他决不会想到他是留洋十多年的洋博士、名教授,无论他担任多少职务,北大副校长、系主任或者研究所所长,季羡林永远是一身旧中山服、布鞋,手里提的经常是个圆筒形上缀两条带的旧书包。

1955年,季羡林的叔父在济南病故。但季羡林已经习惯了独自的生活,他迟迟没有接妻子和婶婶到北京一起生活。对此,儿子和女儿很有意见,但季羡林感情深处的孤独是无法言说的。又过了几年,季羡林才结束了单身生活,将婶婶、妻子德华及一双儿女接到了北京。此时,他已经是52岁。可以说,季羡林一生中有一半以上的时间是过着苦行僧般的学人生活,而凭着他朴厚的人品和作为知识分子的正直,他以自己的方式,为北大的学生和同事们树起了一代师表,并以牺牲个人感情生活的代价而取得了学术上的极大收获。

善利万物而不争

“十年浩劫”时期,季羡林和大部分知识分子一样,经历了火与冰的淬炼。季羡林不但进过牛棚,挨过批斗,甚至,也还经历过人生的尽头。

那是在时局非常严酷的时候,走投无路的季羡林竟然想到了死。死对季羡林来说不是一个陌生字眼,还在清华大学读书的时候,因为母亲的过世,因为家庭的不愉快,季羡林几次想到自杀。如果说那时只是想的话,到了今天,就是付之于行动了。决定自己生死大事的晚上,季羡林的内心十分平静。平静得连他自己也感到害怕。照理说,一个人决定自己结束自己的生命是非常困难的,情感上也应大起大落。古人江淹说:“自古皆有死,莫不饮恨而吞声。”季羡林却觉得自己一没有饮恨,二没有吞声,只是处于一种超乎寻常的平静中。在平静中,季羡林唯一感到对不起的是陪他担惊受怕的年迈的婶母,对不起风风雨雨、无怨无悔陪他度过了四十年的老伴,还有许许多多对他怀有深情厚意的亲戚和朋友。想来想去,他只能默默说一句:“到那边再会了。”于是,季羡林把仅有的几张存款单,平平淡淡地递给了婶母和老伴,强抑制住心中的悲伤。一切都准备就绪,只等季羡林迈步出门……

就在这关键时刻,门上响起了十分激烈的敲门声。是红卫兵小将将季羡林逼上绝路,也是红卫兵小将堵上了此路。

当一切都发生之后,季羡林反而沉静下来,一个人连死都不怕,又能怕什么? 经历了最不堪的岁月,剩下的就是在忍耐中体味人生了,而这又何尝不是季羡林生活中最常见的主题。

“不为无益之事,何以遣有涯之生?”一个阳光明媚的下午,季羡林望着被太阳晒得白花花的世界,脑子里涌上了古人的这两句话。他觉得他现在的脑子灵活,身体健康,就这样盯着时间在自己身边一点一点走过,实在是极大的浪费。虽然刚刚过去的“牛棚”生活想起来便让人不寒而栗,但它们似乎是已经远去了。自己毕竟是一个留过学还有点用处的人,为何不找点“无益之事”来干一干呢? 总比像现在这样坐在大玻璃房子里虚度光阴要好些吧! 想着想着,季羡林的眼前一亮,四个金光闪闪的大字出现在他的眼前:“罗摩衍那。”

《罗摩衍那》是蜚声世界文坛的印度两大史诗之一。它与《摩诃婆罗多》并称印度古代两大史诗,在印度文学史上和世界文学史上占有崇高的地位,并对印度文学以及东南亚一些国家的文学,产生过巨大的影响。在过去的两千多年中,它被称为“归初的诗”,作者蚁垤也被称为是“最初的诗人”,成为印度古典文学的伟大典范以及创作取材的丰富源泉。仅仅是这一部史诗,在以前的印度文学中,有人模拟,有人改编,有人缩写,有人袭用,简直是错综复杂,令人眼花缭乱。

随着时光流逝和社会向前发展,各时代的统治阶级都想利用《罗摩衍那》的威名,来宣传自己的政治观点和宗教信仰,并借以达到维护本阶级利益的目的。比如,12世纪的迦尔诃那写的《王河》里讲到,克什米尔的一个国王被诅咒变成了蛇,只有他在一天之内让人朗诵全部《罗摩衍那》,他才能恢复人形。可见《罗摩衍那》已经成了这些最高统治者的护身圣书了。许多杰出的古典诗人,如迦梨陀娑、薄婆菩提等,他们的作品也都取材于《罗摩衍那》。据精校本的编校统计,《罗摩衍那》共有2000多种手写本,有50多种梵文注释,可见梵文原本的《罗摩衍那》影响之深广。

季羡林充分利用了在传达室收发信件的时间,开始了《罗摩衍那》的巨大翻译工程,直到他的学者生涯再次恢复,而此时,这项具有世界意义的翻译工程也顺利完工,成为翻译界的一面旗帜。

当一个荒唐的时代结束后,百废待兴,而恢复了学术研究身份的季羡林以只争朝夕的速度和激情投身于繁杂的学术活动之中。此时季羡林已经到了80岁高龄。著名美籍女作家韩素音女士在季羡林先生85岁华诞时的贺词中曾经写道:“他毫不追求权力、财富,或是被人颂扬,他整个地献身于他的国家——中国和中国人民,还有他的不动摇的忠诚,对我们所有人来说,都是一个榜样。”

这是对季羡林最为中肯公允的评价。所有认识接触过季羡林先生的人,对季羡林的品德和人格无不交口称赞,称之为有仁者风范,无己无私,亦慈亦让。生活中的季羡林先生,的确如此,他的仁爱和善意不是说出来的,而是在日常小事中自然显露出来的。仅举几个生活小事,便可领略到季羡林的风格——

1995年的一天,此时季羡林已是近85岁的高龄了,他同往常一样,照例清晨4点起来读书、写作。他把自己关在书房里,晨读和写作到6点多钟。忽然,他发现自己已将房门锁上,而钥匙却在门外的另一个房间。季羡林住一楼的两套房子,他的书房是独立的。其实,季羡林要解决这一问题也很简单。他只需要给他的哪一位学生或助手打个电话,请他来一趟,从外面打开门就行。但季先生却认为时间太早,不便将别人从梦中唤醒。季羡林此时竟做出了一个壮举,打开窗户,从近两米高的窗台上奋不顾身地跳下来,完成了一个“85岁老翁跳窗台”的奇迹。差一点就酿成不可想象的后果。而当天下午,季羡林还是不顾扭伤了的脚,坚持着进城去参加中法比较文化研究会的活动。当天上午,正逢乐黛云教授去季羡林家里商量会议之事,季羡林还很骄傲地叙述了他的伟大历险,并说经过这次考验,既然完好无损,足见各项器官都还结实,大约总可以支持到21世纪!

有一次的开学季,一个新生因为拿了太多的行李暂时找不到报到地点,正在着急当中,突然面前出现一个面善的老爷爷,他便请老爷爷替他看行李,他先去办事。老爷爷没说一句话,就站在原地替他看了一段时间的行李。到第二天这位同学去开会,才发现原来看行李者是赫赫有名的东语系系主任、北京大学的副校长季羡林先生。

张中行先生认为,季羡林先生一身而具有三种难能:一是学问精深;二是为人朴厚;三是有深情。三种难能之中,最难能的还是朴厚。

季羡林的朴厚和善意,还表现在他对家乡人民的感情上。季羡林的家虽然房间还算多,但大都成了书库,就是剩下的几间生活用房,也是陈旧简单,除了必备的生活用品以外,都是最简单不过的陈设,用张中行先生的话来说:“我们的印象会是,陈旧,简直没有一点现代气息……墙,地,以及家具,陈设,都像是上个世纪平民之家的。”而季羡林的布衣粗食,更是接触过季先生的人所印象深刻的。他永远是穿布衣制服,是那种很耐穿的涤卡布料做的,远远看去,就像是一位普通的学校工友,绝不会让人联想到他是有那样大学问和社会地位的著名学者。后来,在城市里已经找不到涤卡布的时候,季羡林却还是愿意穿这种布料做的衣服,为了买到这种布料,家人不得不到农村去买这种只有在偏僻的乡下才能买到的布料。季羡林这种简朴的生活习惯,自然是与他童年时家境的贫寒分不开的。

他自己的生活是很俭朴的,但他对自己的家乡和家乡的建设,却是舍得花大笔的钱。他曾经捐款给村里的学校和卫生室,让学生少交一点学费,让更多的孩子都能上得起学,让乡亲们治病时少花一点钱,以尽自己的一点心意。几十年来,他一直坚持给村里的小学寄图书,有时几十本,有时一二百本。村里小学每天下午放学时,老师就会小心翼翼地打开箱子,发给大家每人一本。学生们把自己的看完了,再互相交换着看。

季羡林虽然身在北京,但他的心却时刻惦记着故乡的人民,因为他知道,他的故乡还穷,还需要建设,而所有的建设都是离不开知识的。在一次外事活动中,季羡林的一位学生说,有一位德国友人打算捐资帮助一所中国的小学校。季羡林便对他的学生说:“你给那位德国友人说一下,争取捐给官庄小学吧,因为我的故乡还比较穷。”那位德国友人深为季羡林的桑梓之情所感动,欣然同意。

1994年,季羡林获得了北京大学特别贡献奖。在奖金还没领到手、数目也不知是多少的时候,他的老伴正生病住院,急需用钱,但他还是准备捐给官庄村一万元钱,以用来发展故乡的教育事业。他让他的曾侄孙详细列好奖励基金的条款,并嘱咐家人说:“要鼓励村里的孩子好好学习,争取多出人才。同时还要注意调动教师的积极性。只有老师认真教,学生才能学得好。”言语中充满了对故乡教育事业的关怀之情。

进入老年的季羡林,丝毫没有把自己当作老年人来看待,他的心也越来越年轻了。他尤其喜欢与年轻人在一起,吃饭、聊天,倍感自己也年轻了许多。有一次,吃饭的时候,有人请季羡林唱卡拉OK。季先生便笑眯眯地给人们讲了一则“一条人命”的笑话:说是有人酷爱唱戏,能听下来的,便赏人一块大洋;听不了的,便杀了他。一过路者被戏迷截住,要他听戏,他刚刚唱了一句,那位过路的听戏者便对他说:你杀了我吧。听你唱戏,还不如杀了我呢。说到这里,季羡林便幽自己一默,说,我唱歌就是这种水平。众人听了自然是开心大笑。

季羡林待人从来没有架子,随和,礼貌,文质彬彬。他几十年如一日,始终穿的是普通布料的中国制服,一双圆口布鞋。吃的是粗茶淡饭。除了眼睛有老年性白内障以外,他的身体一直很好。很多人问他有什么长寿的秘诀,他的答复是:我的秘诀就是没有秘诀,或者不要秘诀。他的长寿之道很简单,就是顺其自然。觉得好吃的东西就吃,不好吃的就不吃,或者少吃,决不斤斤计较什么卡路里维生素之类。因为心里没有负担,胃口自然就好,吃进去的东西都能消化,再辅之以腿勤、手勤、脑勤,自然百病不生了。

季先生认为,脑勤最为重要,如果非要让他讲出一个秘诀的话,他的秘诀就是:千万不要让脑筋懒惰,脑筋要永远不停地思考问题。

穷其一生,季羡林以他特有的姿态投入到不平凡的生活中,以繁忙的学术活动填补了感情深处不可触及的伤痛。

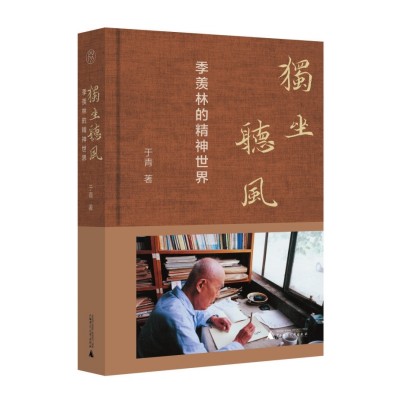

(本文摘自《独坐听风——季羡林的精神世界》,于青著,广西师范大学出版社2022年4月第一版,定价:68.00元))

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制