一、一段难忘的回忆

2019年末,我和月光、从远、苏苏,以爱尔兰岛深度游收尾。

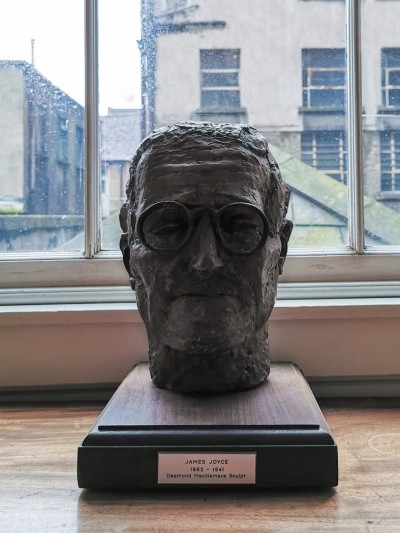

所谓深度游,其实还是停留在浮光掠影、浅尝辄止的层面——只用短暂的12天时间,完成了一次环岛自驾,但自我感觉仿佛在《尤利西斯》的世界里滚了一遍,再慢慢将身心收回来,将聚焦点投注到都柏林城。

记忆中的自驾线路太狭窄了。在想象中遥不可及的天边,远离了繁华而喧嚣的都柏林,远离了灯红酒绿的利菲河,那些久负盛名的景点——黑暗树篱、巨人之路、邓路斯城堡、斯莱戈、莫赫悬崖、斯莱角、邓莫尔角等等,以及串起这些景点的乡间小道,仿佛都是上百年的历史遗存,明艳的野花、肆意的杂草、倔强的老树,在带着咸湿的海风中,似乎传来远古的气息。

爱尔兰人似乎习惯了在乡间小道上开快车。恰好又赶上了圣诞假期,大家都快,你便不敢慢下来,慢下来后车就会“叭”你。记得那天从邓路斯城堡出来,用过晚餐后,天已黑,当天晚上还要开100多公里赶到叶芝的斯莱戈入住。开出小几十公里后,感觉是开进了一片荒野,突然一阵晕眩袭来,眼花缭乱,赶紧在路边草地里停下来。歇了一会,头依然晕,进一步伴以恶心,想吐,便不敢再开了。那时从远和苏苏还在留学,尚未学会开车,月光则从未开过靠左行驶的右驾车。这下如何是好? 当时想过找代驾,从远会说一口流利的英语,可这前不着村后不着店的,加上全爱尔兰都进入了假期模式,大家都在忙着准备过圣诞节了,哪里找去?也想过向酒店求援,可那么远的路,来回近300公里,即便酒店愿意驰援,我们又如何忍心? 考虑再三,便做了在车里将就一夜的准备——不妨当作露营,荒郊野外的,也是一种不错的经历。何况在如此遥远的天尽头,枕着大西洋的涛声,足以让人沉浸在百年前乔伊斯那部被后人称为“天书”的《尤利西斯》的场景中。那些珍珠般散落在四处的三叶草、喧闹的酒吧和酒吧中无处不在的健力士黑啤、幽扬的竖琴声,无不呼应着后人年复一年热切参与的“布鲁姆日”,甚至呼应着乔伊斯的《都柏林人》《一个青年艺术家的画像》,以及他晚年更为“意识流”的《芬尼根的守灵夜》。

没想到一路上时刻将“安全第一”挂在口上的月光此刻反倒显得异常勇毅,坚定地说:“我来!”

不远处有一个停车场,四下里空无一人。在黑乎乎的夜色中,月光开始练习左行右驾。

“开到酒店咱们好好洗个热水澡。你定是开累了,休息好,就不晕了。说不定,一不小心哦,我说可能啊,布鲁姆那块柠檬香皂正在前方等着你呢。乔伊斯真是成就了那块柠檬香皂! 如果没有,那咱们回到都柏林后,一定要学一学布鲁姆的样子,再去一趟那个小药房,多买几块,哪怕带回家去留个念想也好。”

谈话确实有治愈功能。那些日子里,我们的话题几乎没有离开过乔伊斯和爱尔兰文学,吃什么会联想到,住哪里会联想到,白天的流云,夜晚的星星,花花草草,都会触景生情。但那天晚上乔伊斯也不管用了。

月光在使劲练习,我蹲在一边呕吐。

从远在前方直直地伸展手臂,伸展成一条军人的直线,让老妈控制前行时左侧的边线——习惯了靠右行驶的左驾车,这条边线是最容易出问题的。

通过近一个小时的场地练习后,月光大胆上路,以百公里时速奔驰在差不多只有一个车身宽的乡间小道上。如今想起来依然心有余悸。

想象辽阔的夜幕下,老天爷注目一条孤零零的光线在地面疾速移动,那可能就是一部大片的味道了。

好在那天总算有惊无险地抵达了目的地,在我们寻找文学地标的故事中,留下了一段难忘的回忆。一个礼拜后,当我们进入威克洛郡,登上《尤利西斯》的开篇所在地乔伊斯塔——一座圆形炮塔时,眺望茫无崖际的大西洋,回望几十年来“为读万卷书筛选文学经典,为行万里路提供游学途径”之艰辛历程,觉得一切付出都是值得的。我们的所思所想,其实始终跳不出人生终极三问:我是谁,我从哪里来,我要到哪里去?

遥想乔伊斯当年自圆形炮塔开篇时,他还什么都不是,这条路走得也是够艰辛的。

二、一部难啃的天书

回到都柏林街头,我们一刻不停地追踪着乔伊斯的足迹。

这块土地似乎命里注定盛产作家,即便没有“世界文学之都”这一联合国教科文组织2010年的认证,都柏林也是举世闻名的文学之城、作家之城,磕头碰脑都是文学的元素。神奇的是,这块土地有史以来似乎一直远离主流,与同为世界文学之都的法国巴黎、英国爱丁堡、美国爱荷华、俄罗斯圣彼得堡、中国南京相比,都柏林更像是隐居天边、遗世独立的存在。也许正是这样一种遗世独立,给了作家们远离主流、洞察世事的机会,给了他们桀骜不驯、开拓创新甚至极度反叛的文学天地。一百多年来,在这座人口和土地面积均不足北京十分之一的城市,仅出生或定居于此的诺贝尔文学奖获得者就有四位:叶芝(1923年),萧伯纳(1925年),贝克特(1969年),希尼(1995年)。而且,生于都柏林的乔伊斯和王尔德还不在其中。而在诺贝尔文学奖诞生之前,都柏林还有被誉为“世界伟大文学创造者之一”的斯威夫特,其晚年创作的《格列佛游记》被称为不朽的讽刺杰作。因此我们说,去爱尔兰旅游的人,最好多喜欢一点文学,哪怕筛选了再筛选,也要读一读叶芝的《当你老了》,贝克特的《等待戈多》,王尔德的《快乐王子》。如此,才不负“路漫漫其修远兮”。

文学,就是爱尔兰的标志,都柏林的灵魂。

而乔伊斯的《尤利西斯》就这样高高地悬挂在都柏林的上空,满世界地照着你。

然而,不要说普通读者,就连先后将此书全本译成中文的翻译大师萧乾、文洁若夫妇,金隄先生,刘象愚先生,也无一例外地将此书称为“天书”。

1922年2月2日,在巴黎左岸著名的莎士比亚书店鼎力支持下,《尤利西斯》首次全本问世。此书的出版,创造了迄今一百年来世界出版史上最为轰动的出版事件。哈佛大学伯明翰博士在《最危险的书——为乔伊斯的〈尤利西斯〉而战》一书中称,这是一部书改变了一个世界的真实故事。

稍加留意就可发现,在当今诸多“20世纪最伟大的英文小说”榜单上,《尤利西斯》无一例外地位列榜首,成为百年百大英文小说之首。

那么,它地位如此之高,为什么又如此难读呢?

《尤利西斯》的空间实在太大了,地理空间,历史空间,精神空间,组合成一座城市的空间,而乔伊斯又将如此庞大的空间浓缩到了1904年6月16日从早上8点到次日凌晨2点这18个小时中,这本身就是一件不可思议的事。

70后“乔学家”戴从容教授认为:表面看,《尤利西斯》有三个主人公——看似窝囊实则富有同情心的布鲁姆,他的丰腴又风骚的妻子玛莉恩,以及才思敏捷犀利的斯蒂芬;其实,《尤利西斯》之所以能成为传世之作,历经百年仍然无法阅尽,是因为书中还有第四个主人公——都柏林这座古老又现代的城市。她认为,在乔伊斯之前,没有小说像《尤利西斯》这样详细地描写过一座城市:除了住宅或作为住宅出租的城堡这些私人空间,还有药房、学校、酒吧、图书馆、报社、澡堂、医院这些封闭的公共空间,以及海滨、墓地、大街、流动售货摊这些开放的公共空间;不仅有生动的日常活动,更有鲜明的动态群像,带着城市生活的光影、味道、声响,充满人间烟火气——比如第十章,由19个画面组成,每个画面都有自己的主要人物和次要人物,有总督、神父、政客、商人、酒鬼、乞丐、教师、赛车手、偷情的年轻人、闲逛的大学生、买食物的小孩儿……,但没有哪个人能作为主人公,因为这个主人公是都柏林本身。乔伊斯的笔下,都柏林是作为有生命的巨人形象存在的。

为了追寻历史的深度,乔伊斯将此书命名为《尤利西斯》,书里面却没有一个人叫尤利西斯。这个名字源自拉丁文,其实是荷马史诗《奥德赛》的主人公奥德修斯。这个人被认为是乔伊斯自己,也就是书中的男二号斯蒂芬·迪达勒斯。《尤利西斯》前三章的主角就是这个人。男一号布鲁姆直到第四章才登场。布鲁姆在寻找失去的儿子,斯蒂芬在寻找精神上的父亲。全书十八章,完全对应《奥德赛》的情节,当斯蒂芬与布鲁姆走到一起,当神话中的“尤利西斯”与现实中的“尤利西斯”相遇,当历史与现实两条平行线交织在一起,庞大的历史空间给乔伊斯的精神诉求提供了无限的可能性。我们因此能深切感受到,乔伊斯是在用历史对抗现实,寻求自己的精神出路。

难以读懂的另一个障碍来自乔伊斯对小说艺术层面的开拓创新。

意识流之精彩,此书确实是运用到了极致。但事实上,《尤利西斯》完全不是“意识流小说”这一概念能够兜底的。

首先,荷马史诗、希腊神话、《圣经》以及天主教文化,不了解这些你就没办法真正地感受到乔伊斯想要表达的意思。这实际上成了文化阅读,需要相应的文化背景知识。

其次,乔伊斯谙熟爱尔兰本民族的文学历史和世界文学潮流,他的思考,他的喜好,由此形成的独到观点,全都可以杂糅到漫无边际的叙述之中,比如大量出现的莎士比亚的经典故事,这就很考验我们的阅读量和记忆力。

再次,他的文体实验,简直是吹响了文体集结号。《尤利西斯》里面有寓言体、报刊体、史诗体、抒情诗体、戏剧体、论文体,凡是可以拿语言做的事,没有什么可以难住他的。而在语言层面,他还时不时地运用一些高深莫测的外来语、孤僻词、古英语、拉丁文,还出现为数不少的谐音梗、象征梗,仿佛有意与人为难。

连乔伊斯自己都承认,这个书写出来,就是要让那些教授们啃五十年啃不完。

我们读不懂,我们说不清楚,我们就说,这是一部“天书”。

三、无与伦比的小说技巧

说“天书”也好,说“百科全书”也罢,既然是一座绕不过去的大山,我们总要学会去攀登。

我曾多次推荐,假如你一时读不了大部头的《尤利西斯》,不妨先读一读短篇小说集《都柏林人》,或者选其中一篇《死者》看看,耐心地读,虔诚地读,你一定会被震撼到的。这是和博尔赫斯《小径分叉的花园》、海明威《乞力马扎罗的雪》、川端康成《伊豆的舞女》同等级别的经典。乔伊斯的都柏林世界,就是从《都柏林人》开始编织起来的。假如你害怕读《尤利西斯》全书,你也不妨先挑选一些章节试试,比如从第四章开始读,从布鲁姆的早上八点出发,跟着去体验一下。

当一个活脱脱的布鲁姆出现在羊腰子铺前的队伍里,出现在厕所里,出现在澡堂的浴缸里……,当你深切体会到布鲁姆流动的血脉和心跳的频率,感受其大脑神经之电波,乃至其游魂状的第六感官,乔伊斯的神来之笔一定会吸引到你。

我们常常惊叹于博尔赫斯的迷宫魅力,惊叹于海明威驾驭文字的功力,惊叹于川端康成细部描写的无孔不入,而与博尔赫斯、海明威、川端康成相比,乔伊斯更显得“平民化”“生活化”“日常化”。乔伊斯的视角是平视的、亲和的、包容的,乔伊斯将自己的灵魂几乎无差别地融入了布鲁姆的细胞。

我们不妨录一段布鲁姆顺手拿起一张报纸上厕所的描写:“他不急于出恭,从从容容地读完第一栏,虽有便意却又憋着,开始读第二栏。然而读到一半,就再也憋不住了。于是就一边读着一边让粪便静静地排出。他仍旧耐心地读着,昨天那轻微的便秘完全畅通了。但愿块头不要太大,不然,痔疮又会犯了。不,这刚好。对。啊! 便秘嘛,请服一片药鼠李皮。”(萧乾、文洁若译)读这样的文字,你也许可以赞一句,人人心中有,人人笔下无;也许可以骂一句,人人心中有,人人不屑写。但若你能联想一下“他一脚踢开厕所那扇关不严的门”之前发生的故事——布鲁姆亲手将老婆的情人博伊兰寄来的约会信交到老婆手里后的那份爱恨交织与无奈,以及之后明知戴着绿帽子,还要故意离家不归,开启都柏林街头长达18个小时的“游荡”——如此“游魂”,以及弥散开来的都柏林芸芸众生相,这些滚滚而来的“意识流”犹如将都柏林城一刀切开的利菲河,汩汩流淌,缓缓注入爱尔兰海,演绎出都柏林城的前世今生,这才是需要我们好好把握的一个眼,一个超大意象。我们因此可以顺理成章地理解,为什么布鲁姆在排队买羊腰子的时候,贴近排在前面的“邻居的女仆”时,会涌起“嘭,嘭,嘭”的情欲冲动,其感官和意念以及受其支配的视线都凝聚到了一种幻想状态中。如此这般的文字功力,将乔伊斯的《尤利西斯》推上百年百大英文小说之首,让人不敢有任何的挑剔和指责。“高尚”的人们指责乔伊斯,骂乔伊斯下作,乔伊斯只用一句话回答:“生命的长河滚滚向前,我们在流逝的人生中所追溯的轨迹比什么都珍贵。”

回头再看那一张报纸,一般读者可能都会疏忽掉,乔伊斯却将一张报纸使用得出神入化:

——这张报纸如影随形,无处不在,因为布鲁姆本身已经沦为一个无业游民,以替《自由人报》拉广告为业。他喜欢坐在便桶上看报纸,看到一个治便秘处方,可能正暗示了他可以出击拉广告的方向,在卑微的业务思维中,撕开报纸擦屁股,那都是顺理成章的事,都是日常生活的真实写照,可能正是那一刻,他已经下定了一个决心。这与混迹于乐坛且小有名气的歌手老婆玛莉恩相比,反差太大了。他无所适从,疑惧涌遍全身,决定远离家门,让她有事儿可做,确切说是腾出自家地儿让她与情人幽会,那样可能是最好的安排了。

——猫儿嗅了嗅沾了羊腰子血的报纸,显得烦躁不安。猫儿只要守在门前等着,门迟早总会开的。

作为伟大的小说家,乔伊斯独特的视角——平视,亲和,包容一切,与小说人物同命运共呼吸的感同身受,以及无与伦比的小说技巧,任你如何赞誉都不为过。

诚如戴从容教授所言,《尤利西斯》的永恒性在于对一切真实都平等相待的包容。在乔伊斯之前,尽管小说家们已经在诸多方面对人性做出极致的探索,读者对男女出轨早就习惯,但没有人会细致地描写人物上厕所的画面,乔伊斯不仅写了,还写得十分出彩。他敢于把人性和语言的真实同时推向极致,真实成为他写作的基本准则。

四、“布鲁姆日”的由来及思考

从《尤利西斯》开篇所在地圆形炮塔回到都柏林之后,我们又在都柏林停留了两天。穿越在利菲河两岸,一切是如此切近,又遥远得深不可测。我们重访都柏林作家博物馆、作家写作中心、乔伊斯中心,试图解读文学的力量是如何滋养了一座城市,如何让一座城市变得血肉丰满、气韵生动、生生不息。我们走过乔伊斯桥,注目《死者》中举行晚会的那栋屋子,时不时翻开书来对照一下,觉得这是最好的阅读方式。我们走过贝克特桥,白天走一回,晚上又走一回,特别是到了晚上,贝克特桥这把巨大的“竖琴”不断变换着各种不同的色彩,河流在桥下缓缓流淌着浓郁的现代气息。似乎总有一种幻觉,贝克特在桥上等待戈多,我们在桥上与贝克特的师傅乔伊斯擦肩而过。走过半便士桥,进入圣殿酒吧区,满目灯红酒绿,一下子又沉浸到了《尤利西斯》的场景,心想,要是我来执导这部大片,我一定来此多拍摄几天,这里就是一个浓缩的都柏林世界。一次有个乞丐向乔伊斯行乞,囊中羞涩的乔伊斯问,你要钱做什么? 乞丐说,跟您说实话,我想喝口酒,想死我了。乔伊斯把身上最后一个便士给了乞丐,然后跟同伴说,他要是说想喝茶,我就给他个大嘴巴。

乔伊斯身前,爱尔兰不待见他,认为其伤风败俗,将都柏林写得一团糟。

由于家庭经济衰败,乔伊斯跟随父亲先后搬家16次。年轻的乔伊斯一直在底层生活中穿梭。他的极度创新又极其反叛的作品,因过于真实的情欲描写,几乎全部难以发表,一旦出版便被列为禁书。

爱尔兰不待见他,他更瞧不起爱尔兰。他不只抗拒政府,抗拒教会,抗拒一切虚伪,甚至抗拒父母亲。

但乔伊斯身后,爱尔兰人民不只接受了他,爱戴他,还追捧他为爱尔兰国民作家,似乎人人都从布鲁姆身上看到了自己,人人都以乔伊斯为荣,乔伊斯因此成了爱尔兰的标志,《尤利西斯》因此成了都柏林的骄傲,而都柏林又自然成了乔伊斯和《尤利西斯》的文学地标。

为了纪念乔伊斯,纪念《尤利西斯》,大约自1954年开始,都柏林乃至爱尔兰全境,渐渐形成了一个全民热捧的仅次于国庆节的“布鲁姆日”。

身前身后反差如此巨大,这在世界文学史上也是一个独一无二的现象。

所谓“布鲁姆日”,就是为了纪念《尤利西斯》男一号布鲁姆于1904年6月16日在都柏林街头游荡18个小时而形成的一个节日,于每年6月16日举行。在这一天,甚至连续数天,顺着布鲁姆游荡的路径,爱尔兰人举行各种各样的庆祝活动,声势浩大,热闹非凡。之后,“布鲁姆日”又走出国门,走向世界,成为遍布世界的“乔粉”心目中的节日。

这样的一个奇迹,源自《尤利西斯》,其根本原因还是源于乔伊斯这个人。

人们从布鲁姆看见自己,其实也是从自己看见了乔伊斯。作为小说家的乔伊斯,固然有斯蒂芬自恋而桀骜不驯的一面,也有布鲁姆庸常而世俗的一面,但他和布鲁姆一样真实善良,富有同情心,是一个顾家的男人,重情重义。

历史上的1904年6月16日原本平凡而普通,没有任何重大事件发生,对于都柏林而言,并不意味着什么。但这一天旁晚,因为乔伊斯与诺拉的首次幽会,文学史上发生了一件大事。为了纪念这首次幽会,乔伊斯将这一天安排给了《尤利西斯》,这一天因此成就了文学史上最漫长的一天。

乔伊斯选定1922年2月2日作为《尤利西斯》正式出版的日子,因为这一天是乔伊斯的生日。

乔伊斯认为宗教是人的精神枷锁,拒绝上教堂,因此他和诺拉一直不曾正式结婚,直到1931年,由于计划移居英国,因英国法律要求,才去伦敦户籍登记所办理了正式登记。乔伊斯为此特别选定了7月4日这一天,因为这一天是乔伊斯父亲的生日。自从1904年不顾父亲的反对与诺拉私奔,已过去了27年,可见乔伊斯心中其实一直不曾忘却父亲。也许冥冥之中自有安排,父亲于这一年的年底去世。

乔伊斯的这些小心思是不是很可爱?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制