今年3月31日,2021年中国十大考古新发现正式公布,处于安徽省凤阳县的明中都遗址赫然在列。淮水岸边的这座“花鼓之乡”再一次吸引了世人的目光。众多的凤阳百姓也更加怀念一位异乡的老人——明中都遗址考古的拓荒者王剑英(1921-1996)。今天,王剑英的铜像就安放在明中都皇城遗址的西安门内广场(遗址公园的游客中心),慈祥的笑容在淮南的春风里温暖绽放。

出版社的“全能”编辑

剑英先生是我所在人民教育出版社的老前辈,但余生也晚,无缘得见。第一次对先生的名字有印象,是二十多年前备考历史地理专业研究生,认真“啃”读《中国历史地理概论》(上、下册)时。这书是北大历史地理专业考研指定书目。编著者是上海师范大学的王育民教授。出版单位就是我后来供职二十多年的人民教育出版社,责任编辑正是这位王剑英先生。虽然毕业多年,再也没有从事专业研究,但我依然认为今后这个专业的教科书很难超越这部。很重要的原因之一就是:出版界再无第二个王剑英。

王剑英的一生无官无衔,只是一位出版社的编审。他自1953年进入人民教育出版社,直至1986年退休,在出版界默默耕耘了三十多年,勤勉地从事这“为他人作嫁衣”的职业。但机缘巧合,在那个特殊的年代,他随教育部“五七干校”下放到了安徽凤阳长达六年。更是命中注定,他与遗弃荒野六百多年的一座古城偶然相遇。于是,他就成为了那个时代少有的“斜杠中年”,从教科书编辑一步跨界到了田野考古,在出版业界之外又书写了一段传奇。

1921年,王剑英出生于江苏太仓一个地主家庭。1953年,从燕京大学研究生毕业的他被调入到人民教育出版社历史编辑室工作。上世纪50年代的人教社历史教材编辑队伍,人才济济,兵强马壮。有从东北老解放区来的党内历史学家巩绍英,有陈垣先生的长子、著名宋史专家陈乐素,有陈寅恪先生的高足汪篯、王永兴,思想史专家邱汉生,青年史学家苏寿桐等,还有一群学有专长的后起之秀。王剑英在其中不显山不露水。在北大刚毕业的才女王宏志眼中,这是位性格很好的忠厚中年人,“王剑英先生对于室内堆积如山的藏书十分熟悉,查资料找不到出处或找不到书,只要求助他一声,哪怕登桌椅爬到很高的地方他也一定帮忙解决”。在业务分工上,王剑英长期侧重编写明清史这一段的教材内容。这应该是与他燕京大学的导师邓之诚擅长明清史研究有关系。为了更加胜任工作,王剑英在以史料浩繁著称的明清史领域下了很多苦功,对基础文献较为熟悉,这也有助于他后来能够迅速上手明中都的研究。

后来真正让王剑英绽放光芒的“用武之地”,却是历史教材中的一个“特殊工种”——历史地图的编绘。中国史学传统一直有“左图右史”的说法,很多具体史实的呈现辅以直观的图、表,才便于人的理解。随着近现代印刷技术的进步,从清末民国以降的学校历史教科书里,就逐渐出现了示意性质的历史地图,帮助中小学生理解政区分布、战争形势、势力对比、疆域沿革等空间关系。一般来说,这项工作是由具备历史专业知识的编辑人员和专业绘图人员协同完成,前者重点在编,后者重点在绘,但他们往往都还缺乏一种桥梁知识——历史地理学,也就是历史上各种自然和人文地理常识。比如说,不同历史时期的黄河空间位置差异是很大的,如果以后世的中国地形图为依据来展示发生在古代黄河流域的历史事件,一定会大错特错。当时,著名的“谭图”——复旦大学教授谭其骧领衔编绘而成的八卷本《中国历史地图集》还没有问世,大家没有太多可以统一依循的规范底图,基本上都是摸索着自己干,准确率都不高。

不知从什么时候开始,王剑英专职担负起了人教版历史教材中的地图编绘工作。这一来就帮大部分编辑解决了一些繁难。他们都是某一断代史领域的专家,一般没有受过历史地理学的专门训练,擅长文字著述,拙于手工编绘,或许在思想深处对于这类偏技术性的业务还有些轻视。而这份工作对于王剑英却是求之不得。他自小就喜欢历史和地理学科,青年时代担任中学历史、地理教师时,还刻苦练习过徒手画地图的技能。与一般传统知识分子不同,他有很强的动手能力,对于绘画和手工制作到老都乐此不疲。先生的小女儿王红说,他能用几张卡片、一只小钉就制作出可以旋转的天干地支历日盘,送给同事们用来快速检索。很快,他对历史地图的编绘工作就得心应手,并系统自学了历史地理、地图测绘等专业知识。到后来,人教版的中国历史教材几乎所有的历史地图,都主要由他来编制、草绘,再由技术人员进行清绘,最后交付印厂制版印刷。到了上世纪50年代后期,王剑英在历史地图方面的专业能力已经在业界小有名气了。1959年,中国历史博物馆成立,并决定要在国庆十周年的时候开展“献礼”,从全国33家单位抽调近百位专家、学者进行内容设计、展览策划。王剑英和几位地图出版社的专业人员都被抽调出来,成立了历史地图组,王剑英任组长,在很短的时间内就高质量地完成了任务。

尽管如此,回到出版社,王剑英只是一个谨小慎微的“编地图的”,尽量不去崭露头角和招惹是非。尤其是60年代中后期越来越严峻的政治空气,让他这种地主家庭出身的人,越发“呼吸紧迫”。而在1966年“文化大革命”爆发之后的数年间,不光是王剑英的处境艰难,连他所在的人民教育出版社整体都停止了正常的工作。以往编写出版的各类教材都被认为有政治问题和阶级立场问题,一律停用。在那几年暴风骤雨、连绵不绝的政治运动中,王剑英因为一些永远说不清楚的所谓历史问题吃了很多苦头,进学习班、受批斗、被贴大字报等都少不了。1969年,随着教育部“五七干校”从北京下放到安徽凤阳“劳动改造”,对于他来说无疑是一道“赦令”,毕竟是暂时远离了一种身心强烈不安的环境和氛围。但他也绝对没有想到,即将去往的这个遥远偏僻的地方,竟会点燃他一生中最绚烂的学术之光!

特殊年代,结缘明中都

当王剑英第一眼看到被当地人称为“老县城”的中都皇城遗址时,他只是隐约觉得“朱洪武”老家的这座古城有些特别,但万万不会想到自己就站在一座帝国都城的庞大废墟之上。不仅仅是他,在当时中国历史学界、考古学界等最权威的学术圈里,都不肯定历史上的明中都城是否有大规模的城防和宫殿建设。这也难怪,因为在明代重要的正史史料如《明实录》《明会典》及明人纪传、碑铭中都没有相应的明确记载。规划中“穷侈极丽”的明中都城在即将完工之际被紧急叫停,只有一句简略的“罢中都役作”,个中缘由却语焉不详。后来凭借多方面的史料佐证推测,大概率是因为繁重持久的劳役激起了工役们大规模的“民变”反抗,不得不被迫中止。前后投入百万民众,建造历时近六载的大明王朝开国第一工程,成了无法使用的“烂尾工程”。这让统治者很没有面子,自然也不希望它出现在史官的记载中。于是,这座淮河岸边的巨大“准都城”还没有真正投入使用就被废弃,也被选择性地“遗忘”在历史长河里了。

到了明朝末年,原本规模宏大的中都城宫殿建筑群,就基本拆毁殆尽,“名虽都城,实不如一村落”。明亡之后的数百年,在中都城的废墟上又先后建起了清代凤阳县城、府城,前朝残余的一些建筑进一步遭到损毁。大片的农田在遗址上开垦出来,一茬茬的庄稼生生不息地繁衍,滋养着数十个大大小小的村庄和聚落。当1969年,王剑英他们从北京“下放”到这里时,除了凤阳县城那几条冷清的街道之外,这里的大致面貌和所有的江淮农村几无二致,贫困、萧条,十年就有九年荒。无论从文献层面还是物质层面,那座曾经巍峨雄伟的明中都城几乎就要被掩埋在尘埃之下了。

所幸的是,顽强的中都古城还是留下了一些“信物”,暗示、引导有心的人来探寻自己的真身。干校初来,需要新建宿舍的建材,当地人引导王剑英他们来到一片热火朝天的工地上,告知这里就是“取砖地”,能挖多少就拉走多少,质量保证过关。这里被称为是凤阳老县城,是清朝凤阳县治所在。其实这里就是明代中都城残留的皇城遗址啊! 直到上世纪50年代中期,老皇城的城墙、城门、角楼的台基基本都是完好的,午门石雕都在墙上。因此,1961年这里被安徽省公布为第二批省级重点文物保护单位——明中都城皇城遗址。但自1966年开始后的数年间,在“让封建时代的凤阳为社会主义凤阳服务”“砸烂旧县城,建设新凤阳”“让朱元璋为社会主义服务”等口号下,掀起了大规模、有组织的“拆城墙”运动,最多的时候有两千多人同时扒拆城墙砖,装运城砖的各色车辆云集皇城周围,穿梭不绝,还用火车载、轮船装,远销上海等地,皇城城墙遗迹开始急剧地消失。王剑英赶上的正是这个特别疯狂的时期,他看到在已然残剩不多的几段城墙“高丘”上,人们手持各种工具在大肆“采掘”,就像在大山里采石一样坦然心安。那砖可真大,每块单重50斤,致密、坚硬,一流的好建材。黑漆漆的老城墙筑造也是真够结实,一镐头下去,火星四溅,有时候只留下一道白印。要知道,这可不是普通的土夯砖砌的府城、县城城墙,而是按照顶级标准建造的帝都内城城墙! 除了非同一般的城墙遗迹,这里田野村落到处散落流光溢彩的琉璃碎片、雕刻精美的盘龙石础、龙凤石刻等物件,都让历史素养深厚的王剑英觉得非同寻常。

1972年,干校基本结业,学员遣散,只留下了一小部分所谓历史问题没有查清的人员留守,王剑英也在其中。留守人员不用每天从事繁重的体力劳动,只做例行的政治学习,大家都无聊得不知道如何打发时间。这时候国家大的政治气氛有所松动,王剑英的“历史问题”审查也有了“基本清白”的结论,他终于可以有放松的心态和足够的时间,琢磨身边这个有些古怪的凤阳老县城了。这时候,一段意外的经历帮他下定了决心。1973年,中国历史博物馆重新恢复开馆,并且和中国革命博物馆合并,很多展示用的历史地图需要重新编绘。上级指定从安徽“五七干校”调回王剑英回来牵头此事,并再次担任历史地图组组长。

回北京工作的一段时间里,他找机会几番去故宫实地认真勘察,发现很多同样的建筑构件,精致程度、形制规格都比不上凤阳皇城所见的残件。这说明凤阳那座古代都城当年的建造等级和规模,不输于这座世界上现存最大的宫殿建筑群。随后,在上海又召开了一次全国性的《中国历史地图》统稿审读会议,王剑英受邀前往参加。也就在这次会议上,王剑英在图书馆里意外读到了一册乾隆时期的《凤阳县志》,他发现这部方志里对于明中都内城、外城以及各类宫殿、衙署和附属建筑皆有比较详细的记载,这说明它们很多已经按规划建成,并且为很多人亲眼见过。会议结束,王剑英做出了一个让很多人吃惊的决定——不回北京了,推荐他人继续做历史博物馆历史地图组组长,自己则返回凤阳“五七干校”接着学习改造。在当时,能够抓住一个机会调回北京和家人团聚,是绝大多数下放干部的梦想。他却主动放弃了。

开启明中都研究和考古的第一人

王剑英这次回到凤阳大地,是怀揣着使命和信念的。他相信,在凤阳这片贫瘠、萧条的农村原野面貌之下,隐藏着一个被掩埋了数百年的“秘密”,他意识到自己已经抓到了打开它的钥匙,还有种时不我待的“紧迫感”。他觉得六百年前的那座巨大都城,就像渐次滑落时间海洋的失事巨轮,绝大部分已经沉没,海面上仍然有零星的几根残桅隐隐可见,却正在加速下坠。他必须赶在它完全消失之前,为它勾勒出一副尽量完整的画像,挽留住尽量多一些的残骸,为日后的整体打捞留下可信的凭证。

几十年过去后,凤阳农村的一些老人还对那个古怪的“高教部老王”记忆犹新。上世纪70年代中期的那些年,无论寒暑风雨,衣着随意破旧、头顶漏风草帽、斜挎军用水壶、脚蹬自行车的王剑英,几乎跑遍了近50平方公里的古城遗迹各个角落,有时比比画画,有时念念有词,还尽找一些上岁数的人问些奇奇怪怪的问题。这些年里,王剑英凭借一己之力集中突破两件大事。一是在地表上把中都城的城市体系尽量勾勒出来;二是从浩瀚文献中给明中都城的建立、存续、废弃、变迁和损毁历程清理出一条清晰的脉络。也就是说,他要分别从现实和文字中“抠”出一座几乎被遗忘殆尽的古代帝都。这两大任务的任何一项,放在今天都足够立项国家重点课题,申请一笔资助,组建一个研究团队。而“老王”的经费只有自己菲薄的工资,保障只有一人(本人)一车(自行车),一纸一笔一皮尺。为了保留被破坏中的明中都现实遗存影像,除现场记录、速写外,他还节衣缩食自费购买了一台海鸥牌120照相机、摄影专业书籍和工具,自学摄影、胶片冲印,自制暗房洗印、放大照片。

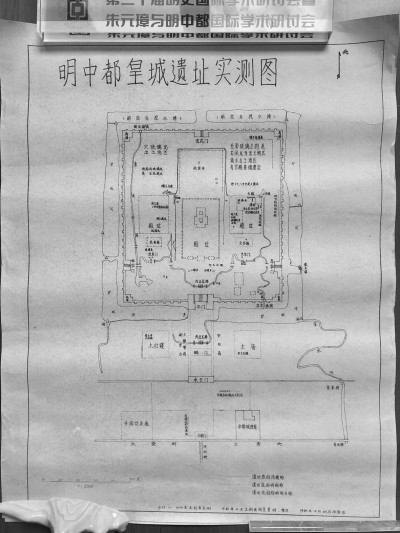

这几年艰苦的案头研究和田野考察,后来都凝结为《明中都城考》和《明中都遗址考察报告》两部著作,洋洋几十万字。《明中都城考》能够充分展示王剑英在明清史领域扎实的学术功力,他在当时古籍文献利用十分不便的情况下,在数年内走遍了上海、南京、北京、合肥等各大图书馆,查找《明实录》及众多正史、方志、野史、笔记等史籍,并对重要文献的不同版本进行比对研究,占有了大量的一手史料,光是书中引用的文献就有73种之多,几乎把当时能够利用到的明中都史料“一网打尽”,这也使得他书中的立论和考辨显得严谨而可靠。相比之下,另一本《明中都遗址考察报告》的可读性更强。王剑英写得丝毫没有学究气,叙事性很强,读起来绘声绘色,仿佛读者就是在“我”或“笔者”这个人物的牵引下,亲见一个又一个的“案发”现场,看他如何去破解一个个的历史谜团。书中,王剑英不厌其烦地列举了近百位有名有姓的乡民“证人”,来“指认”一些重要遗迹的变迁与存亡,以这种“口述史料”弥补了文献和实地勘察的不足,也增加了他“推理侦破”的可信度。而他自青年时代就擅长的绘画和地图绘制能力,在这个时期也显示了巨大的价值。依靠计步测距、自行车“轮圈”计数这样的原始手段,他对明中都城遗址做了各种尺度的反复测绘,并亲手绘制了大量的实测图、示意图、剖面图、透视图以及实物速写图。这些图,线条清晰,构图美观,表达准确,与后来用现代测绘手段获得的结果相差甚少。这种“纯手工”的漂亮技术活,让多少书斋学者都望洋兴叹,对于历史地图专家王剑英来说却是拿手好戏。王红老师曾感慨地对我说,似乎父亲前半生积淀的所有历史学、历史地理学、考据学、文献学、考古学素养和所有受到的训练,以及书法、绘画、摄影、长跑等业余爱好,都是为了研究明中都这件事准备的,一点儿也没有浪费!

1975年,教育部凤阳“五七干校”彻底解散。手持一卷亲笔绘制的明中都遗址复原图,一沓考察研究报告的油印本,王剑英回到北京。他发动了自己的师友、同事关系以及多年在文博系统的人脉资源,遍访了当时能够有发言权的官员、专家、学者,向他们宣告:凤阳有一个规模丝毫不逊于明清北京城的巨大都城遗址,还相对完好地保留着,它应该是明南京故宫和北京故宫营建的蓝本! 这一发现,引起了京城文物考古、历史、历史地理、古建筑史学界的一片惊呼。当年10月,国家文物局委派杨伯达、单士元、李怀瑶、徐苹芳、王剑英五人专家组前往凤阳实地考察。前面这四人都是当时中国考古学界、文博界响当当的泰斗级人物。在王剑英和众多知名专家的积极呼吁下,1982年,国务院公布明中都皇故城及皇陵(指凤阳古城以南的朱元璋父母陵寝)石刻为全国第二批重点文物保护单位。一顶及时的“国保单位”帽子,为古城在后来急速发展的城乡建设中免遭更大破坏,提供了很多庇护。上世纪90年代,王剑英又支持凤阳发起成立明史学会朱元璋研究会,积极通过全国性学术活动来推动古城研究、保护和开发利用。自此,明中都城的课题正式进入了国家学术视野。

一位被凤阳人民永远铭记的“异乡人”

1969-1975年,王剑英在凤阳生活、劳动的时间不超过七年。这几年下放的生活,对大部分知识分子来说,是一种生命和才华的无谓损耗。但对于王剑英和明中都城来说,却是一种相互成全。在写给友人的信里,他说:“我30年里事实上一直在进行历史科学的研究工作,从未中断过,但由于编辑任务在身,教师学生等着用书,催着发稿校样,不但写,还得编图,但就是没有时间来写论文和著作……可笑竟在干校的时候写了一个《明中都》,而一上班反而又什么时间都没有了。”王剑英说的是实情。作为人教社的编辑,对春秋两季中小学教材的按时发稿,保障课前到书,一直是当作重大“政治任务”,从来不敢含糊。进入上世纪70年代后期,国家的中小学教材建设工作再次回到正轨,王剑英既要承担教材编写、图书编辑,更要承担所有中国古代史地图的编绘,从此再难有整块时间来做研究了。加之他又被聘请兼任了《中国大百科全书》中国历史地图组的副主编,业余时间都得用来审稿,更是分身乏术。既然只能做编辑,就要做最好的编辑,王剑英的最后十年职业生涯无疑是恪尽职守并接近完美的。前面所说的《中国历史地理概论》这部书就是他晚年编辑的代表作之一。接手这部上百万字的书稿之后,他投入了大量心血进行审定和编辑加工:修订补充内容,核对引文,换用第一手材料,或改用更好版本,增补最新科研成果,亲自编绘大量的历史地图。光是和作者王育民教授来回商榷的书信就多达上百封,最后形成的审读报告多达数万字,几乎就是一篇严谨的学术论文。1992年,这部图书获得全国优秀教育图书一等奖等多项殊荣,也获得了谭其骧、侯仁之等著名历史地理学家和学术界的高度评价。作者对剑英先生为书稿做出的贡献十分感谢,称他为“恩师”,并说这部书实际上是“两人的共同研究成果”。这不禁让我想起了出版界的“传奇编辑”周振甫和大学者钱锺书的关系。不仅具备高度的责任心、一流的编校水平,更有足够丰富的学养可以和作者进行平等对话,这样的学者型编辑,周振甫和王剑英都堪称典范。

1996年,王剑英因病在北京去世,享年75岁。虽然只是在凤阳流寓数年的异乡过客,但凤阳人民一直没有忘记他。2019年,中共凤阳县委和人民政府决定为王剑英敬立塑像以永久纪念。能够让这片土地和人民久久不能忘怀,不仅仅是因为他出色的学术成就,更在于他“一心只为凤阳好”的拳拳之情。明中都城的研究,客观上的确为王剑英赢得了一定的学术地位和声誉。但这似乎并不是他的目的,如何长久地为凤阳和国家留住这份遗产才是他真正在意的。在凤阳单枪匹马考察的那些年,他其实是在和疯狂加剧的文物破坏赛跑,心里充满着回天乏力的焦灼。往往上一个月还在的遗迹,下次再去就已“尸骨无存”。甚至他的一些建筑结构剖面图,就是在人家损毁现场中记录得来的,一边绘制,心里一边在滴血。只要有机会,他就急切地给人们宣传文物保护观念,普及法律常识,告诉凤阳人不要因为眼前一点小利而砸烂了子孙们的“金饭碗”。只要听说哪里有破坏现象,他就第一时间赶过去,劝阻、做说服工作。渐渐地,当地人被这“高教部老王”的执拗和热忱所感动,有的人开始选择与他同行。

当年凤阳县政府的秘书陈怀仁,滁州文化局青年干部刘思祥、凤阳文化馆干部刘建桥,凤阳花鼓音乐工作者夏玉润……这些当时二十出头的年轻人,都被王剑英奔走呼号的孤独背影所感召,自觉聚拢在他的身边,听他的指导和教诲,用自己的一生努力推进明中都城的保护。这支队伍渐渐壮大起来,从涓涓细流汇聚成河。如今年过七旬的夏玉润回忆,当时,“凤阳县直机关凡是有打字机的单位和打字员,都愿意替王先生打印书稿;县建设局技术人员一次又一次为王先生测量遗址数据;凤阳师范教师帮助王先生绘制插图;社员在遗址上挖掘出的龙瓦、凤滴水主动地送给王先生……所有的这些都是出于自愿和义务”。在王剑英离开凤阳直至去世的二十多年里,凤阳朋友与他的联系和交往一直没有中断,而且还愈加密切。因为大家亲眼得见国家和各级政府对于明中都城的逐步重视,看到了文化古都所蕴藏的巨大价值,更加感佩王剑英在那个特殊年代难得的清醒和超前的眼光,也庆幸和感激他不计回报为凤阳所做的一切。2014年,一个叫徐广友的科技干部从滁州市调来凤阳工作,他无意中读到王剑英的《明中都城考》,有醍醐灌顶之感,一口气读了三遍。随后,他每天都把这本书带在身边,随时查阅研读。他说,自己深深地被王剑英的人格、睿智和惊人预判所折服,为了不辜负先生的所有付出,今天的凤阳还需要更加努力。2017年,徐广友被正式任命为凤阳县委书记,刚一上任,他就力主调整城市总体规划,以便更利于古都保护和永续利用。还积极争取了20多人的编制,成立了专门的“明中都遗址公园管理处”,为古都保护拉起了一支专业、专职的队伍。为了让凤阳人民永久地记住王剑英和他的精神、人品、文章,他还亲自选聘国际知名雕塑家来凤阳为先生塑像,公开举行安放仪式。在如今的凤阳,王剑英和他所做的一切已是妇孺皆知,也激励着更多当地人和各界有志者参与到这一未竟的事业当中。

2017年,明中都皇故城被国家文物局公布为第三批国家考古遗址公园。由安徽省考古所和北京故宫博物院等机构组成的联合考古力量,正在对明中都遗址开展有序勘探和发掘,试图以更加科学、专业的手段揭示古城的布局、建筑形制与结构。相信在不久的将来,明中都这艘沉没历史长河已经600多年的“巨轮”,将会面目清晰地整体浮出水面,并以独特的方式为当地人民带来巨大的文化效益和经济效益。王剑英先生当年的殷殷期盼,也将得以告慰!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制