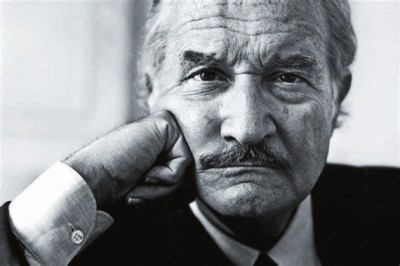

除了《圣经》、希腊罗马神话、印第安民间传说等等文学样式之外,墨西哥作家卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes,1928—2012)在其长篇小说代表作《我们的土地》(Terra Nostra,1975)中,还大量运用了世界各国古典和现当代的著名文学作品,可说是将“博采众长、他为我用”发挥到了极致。也许,这也是西班牙语文学界对该书评价甚高的原因之一。墨西哥著名文学评论家安娜·贡萨雷斯·托内罗(Ana Gonzáles Tornero)甚至认为:“《我们的土地》标志着二十世纪叙事文学的开端与终结。”这句话,用中文来解读,就是:在二十世纪以降的叙事文学中,该书是“前无古人,后无来者”。

例如,塞万提斯本人(见该书《编年史官》一章)及其小说《堂吉诃德》中的人物堂吉诃德、桑丘、杜尔西内娅等人(见该书《愁容骑士》《磨坊里面》《巨人与公主》《杜尔西内娅》《划船苦刑犯》《蜡之魂》《第四天》各章)都成了富恩特斯这部作品中的人物。请看:

该书中的人物塞莱斯蒂娜(其实她也是另一部西班牙古典文学名著《塞莱斯蒂娜》中的一个人物,见下文)“紧挨着一家客栈走过的时候,听到了一阵巨大的骚动。一个红脸膛、矮矮胖胖的庄稼汉……一把拽住她的胳膊”,说他家老爷疯了,请她帮忙,让他老爷恢复理智。而“在客栈的院子里,四个伙计和客栈老板本人毫不怜悯地正在抛耍着一个瘦骨嶙峋、一脸白须、两眼怒火的老头儿”(《愁容骑士》)。大凡读过一点《堂吉诃德》的人都心知肚明,这显然就是桑丘和堂吉诃德的写照。这里,塞莱斯蒂娜与堂吉诃德和桑丘同时充当了书中的人物,为小说铺陈故事。

再请看:

……(老人)躺在麦秸上,盲人和小伙子便给他装备了一把破长矛、一面瘪盾牌。老头儿还想要一个头盔,他们找了半天也没有,还是老人自己指点了他们,就是那个,像是理发师的脸盆似的东西……(《巨人与公主》)

此处所谓的“理发师的脸盆”,就是《堂吉诃德》中所描述的堂吉诃德把理发师用的脸盆充当了自己的“曼布里诺头盔”。而其中的盲人和小伙子,指的就是《我们的土地》中的人物路德维科和他的一个义子,他们也显然堂而皇之地与堂吉诃德打起交道来。

而堂吉诃德也对盲人和小伙子倾吐了衷肠:

……我也曾年轻,也曾有过爱情……我爱杜尔西内娅,她善良贞洁……戴着脸盆当作头盔,拿着一把破剑,骑着一匹瘦马……回来了,要把她从死亡与石头般状态的魔法中解救出来……(《杜尔西内娅》)

不过,这时候,老人又成了年轻的堂胡安了。人物身份的不断变换,让读者跟着不断思索,这也是富恩特斯惯用的手法。

堂吉诃德还对小伙子说:

……小伙子……我觉得你很像青年时代的我……你肯为了我继续度过我的一生吗?

……老人抬起眼睛,看到在他们走的那条路上,差不多有十二个人正徒步走来,脖颈上像是珠子似的挂着一串很大的铁项链,人人戴着手铐。(《划船苦刑犯》)

原来,是公差押解着一帮划船苦刑犯来了,而小伙子和老人也要像他们那样,被押解去服苦刑:“……小伙子跳下车来,帮老人站起来;两人神情严肃地等着捆绑苦刑犯的绳索过来……”(《划船苦刑犯》)

小说还引用了另一部西班牙古典文学名著《塞莱斯蒂娜》(一译《拉皮条的女人》)中的人物。这是十六世纪西班牙的一部著名悲喜剧,全名为《卡利斯托和梅丽贝娅的悲喜剧》,1499年出版,费尔南多·德·罗哈斯(Fernando de Rojas,1479? —1541)作。故事讲的是,小伙子卡利斯托因追猎鹰,误入梅丽贝娅小姐家的后花园。一见姑娘,小伙子立即倾心,并向其吐露爱慕之意,不料遭到小姐的严词拒绝。此后,小伙子魂不守舍,饭食不进。在仆人建议下,他去求助老虔婆,也即拉皮条的女人塞莱斯蒂娜。撮合成功,一对青年男女终于相见,互诉爱情。仆人自认办事得力,便向塞莱斯蒂娜索要酬金,遭拒后,将老婆子杀死。老婆子的几个干女儿找来几名地痞流氓,向仆人报仇。打斗时,卡利斯托闻讯赶来,抽出佩剑支援。但一不小心,从高墙摔下身亡。梅丽贝娅小姐获悉后,便从塔楼跳下殉情。

诡异的是,多少个世纪以来,剧中的男女主人公并不为人们所熟知,精通拉皮条生意的塞莱斯蒂娜却是家喻户晓。她会做香料、缝制衣裳,还善于修补破了身的处女膜。

剧中的配角塞莱斯蒂娜,却被富恩特斯委以重任,担任《我们的土地》中的一个重要角色。不过,小说中的她,不是个人的简单变形,而是一人多身:有时,她是一名街头画家,与独臂青年在塞纳河畔邂逅相遇;有时,她是一个农民,在豆蔻年华准备与铁匠喜结连理;有时,她是一名女巫,被国王召进宫内,为修女伊内斯修补处女膜;有时,她又是一位信使,为骑士与修女传递消息。塞莱斯蒂娜端的是变化无常。

这种变形手法,富恩特斯常常在他这部小说里运用,且看他是怎么巧妙借用卡夫卡的《变形记》来为自己的作品助力的:

一天早晨(??? 一个人,一个名字,谁找到了,谁就起名。被判处火刑的那个小伙子说得对,应该使用人生活的土地的名字,老人家,泥土、尘埃和睡梦的名字),从不安的睡眠中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着,那坚硬得像铁甲一般的背贴着床。他稍稍抬了抬头,便看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片,被子几乎盖不住肚子尖,都快滑下来了。比起偌大的身躯来,他那许多只腿真是细得可怜,都在他眼前无可奈何地舞动着。“我出什么事啦!”他想。这可不是梦。

这是该书《编年史官》一章里最后一个段落,是《变形记》的原文,而括号里的则是富恩特斯所写的说明。《变形记》中主角的名字格里高尔·萨姆沙被富恩特斯故意删除,而代之以三个问号,表示名字的变换可以视情而定。在《编年史官》里,富恩特斯描写了编年史官(其全名为米格尔·德·塞万提斯,暗指塞万提斯)在一艘双桅帆船船头底舱进行创作的情景。这艘帆船即将参加在勒班陀展开的一场海战,编年史官将受重伤,失去左臂。他笔下的模特是一个漂亮的年轻人,此人吃着一只汁液饱满、瓤肉火红的橙子。他是谁? 是总赖在王后陛下床上的年轻人吗? 是朝圣者吗? 是被判处火刑的小伙子吗? 是今天叫米格尔、昨天叫米哈伊-本-萨玛、前天叫米查赫的那位行走八方的人吗?还是编年史官本人? 这不打紧,反正富恩特斯有言在先:“一个人,一个名字,谁找到了,谁就起名。”不过,“被判处火刑的那个小伙子说得对,应该使用人生活的土地的名字”。因为,米格尔就是“泥土的名字”。一切都可以变,一如格里高尔·萨姆沙变成一只巨大的甲虫。

在《初更夜》一章里,富恩特斯有这样的魔幻场景描绘:王后陛下形单影只,被人遗弃,没有伴侣。她不甘寂寞,便干脆自己变为一只蝙蝠,飞进坟墓,从棺柩里,一次又一次地叼回一根骨头和一个耳朵,一个鼻子和一只眼睛,一条舌头和一条胳膊,末了,把偷来的部件在床上连成完整的一个人。这样,她就有伴了。富恩特斯借用拉丁文作家阿普莱约(125—180)的作品《金驴记》中描绘女魔或女巫的威力的一段话,来增添王后的信心:

女魔与女神,能降低天空,高悬大地,能让水源停滞不动,能使大山移动解体,能让俗神上天,天神下地,能熄灭星辰,照亮阴曹地府……

《众声嘈杂》一章则揭示了西班牙国王费利佩扩张领土的野心。他要占有“黄金宫殿、玉石神庙、黄铜耳环……还有出珍珠的海滩……”富恩特斯借十六世纪西班牙民间歌谣来加以讽刺:

伟大的费利佩西班牙杰出的国王,上帝让他来统治世界最大的地域。

我们常胜不败的国王就这样,愿意永远致力在全世界播撒神圣的福音……

作家又借用古罗马作家塞内加的悲剧《美狄亚》中的歌词来隐喻西班牙国王对新大陆的疑惑:“再也不会是天涯海角,世界的终极……”“天涯海角”表示一个遥远的、不为人知的大陆。对此,西班牙国王并没有信心。

在《一场病态的梦》里,愁容骑士死了,躺在灵柩里,他手里摆放着一张纸片,富恩特斯把西班牙作家蒂尔索·德·莫利纳(1583? —1648)的喜剧《塞维利亚的嘲弄者》中的八音节诗句写在上面,抨击警告杀人凶手:

要好好提醒那些人,别说主的惩戒会迟。没什么时刻不会到,没什么债务无须还。

在《第二天》一章里,工人卡蒂利农,一个巴利亚多利德的无赖,受猎务副总管古斯曼之命,把一封谋反国王的信交给一个人,但被堂胡安截获。卡蒂利农认为:“跟穷人在一起,我只会获得哀伤,跟随国王陛下堂费利佩,得到的是嘲笑……”至此,富恩特斯笔锋一转,便借用了十七世纪西班牙讽刺剧《无赖议会的无耻勾当》中的歌词:

有一位了不起的王子,

满心想着痛斥谩骂,

滑稽,他来自娘胎,

说他是化学家,又全是谎言。

大家说吧,说吧,

说吧,唱吧,

痞子无赖。

富恩特斯对西班牙古典文学的熟稔程度,令人惊叹。在《造反者》这一章里,为了揭露为保守势力收买选票的企图,他引用了西班牙作家萨尔瓦多·德·马达里亚加(1886—1978)在其作品《胜利者注意!》及《从忧虑到自由》中提及的事件。那句话是:“我忍受着饥饿进行统治。”

富恩特斯还模仿西班牙诗人安东尼奥·马查多的长诗《卡斯蒂利亚的原野》的部分诗句:“统治吧,卡斯蒂利亚,你统治吧,你是统治者,你不知道的事情,你都瞧不上眼……”

在《安魂曲》一章里,费利佩二世病危手术前,对其好友、神学学者路德维科说,他不相信别人说的东西,只相信自己阅读的东西。于是,路德维科便从破衣服里掏出一张纸来,原来是几首诗;当然,这是富恩特斯引自十七世纪墨西哥女诗人胡安娜·伊内斯·德拉克罗斯修女(1651—1695)的诗作《第一梦》(1692)的:

产生自大地的阴影金字塔般地、忧郁地朝苍穹迈进;

从虚幻的方尖碑中,伸出了傲慢的尖顶,

企图攀登向上的,有那点点繁星

……

国王罹病无眠,

张大了眼睛也不入梦境。

他遭到自己的猎犬的追捕,这位昔日无比荣耀的君主

仿佛一只胆怯的小鹿,

警惕的耳朵

从平静的气氛里,

察觉到最细微的动静。

那微粒活动起来,

尖锐的内耳感觉到

轻微的声响,

依然扰乱着他的睡眠……

富恩特斯还借鉴了西班牙语国家的著名作家。他在《我们的土地》中采用了墨西哥作家胡安·鲁尔福《佩德罗·帕拉莫》、哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯《百年孤独》中的开篇手法。这种从未来的角度回忆过去的手法,容纳了现在、过去和未来三个时间层面,富恩特斯也一定认为值得仿效。另外,在该书《最后一座城市》一章里,他还借用了阿根廷作家胡利奥·科塔萨尔的长篇小说《跳房子》中的人物奥利韦拉、加西亚·马尔克斯的小说《百年孤独》中的人物布恩地亚、阿根廷作家博尔赫斯的短篇小说《吉诃德的作者皮埃尔·梅纳尔》中的人物皮埃尔·梅纳尔、古巴作家卡夫雷拉·因方特的长篇小说《三只忧伤的老虎》中的人物古巴·贝内加斯、智利作家多诺索的长篇小说《夜晚淫秽的鸟》中的人物温贝托、古巴作家卡彭铁尔的长篇小说《光明世纪》中的人物埃斯特万和索菲娅表姐弟、秘鲁作家巴尔加斯·略萨的长篇小说《酒吧长谈》中的人物圣地亚哥·萨瓦利塔,等等等等。

《我们的土地》的第一章和最后一章,故事发生的地点都在巴黎。在最后一章,富恩特斯有这样一段描写,引用的都是《驴皮记》《茶花女》《悲惨世界》等法国文学作品。请看:

……河水沸腾着,卢浮宫毫不知羞耻地透明地展露着自己,空间开阔着,焦孔达夫人并不孤独,驴皮在拉斐尔·德·瓦朗坦火烫的手上渐渐紧缩,维奥莱塔·戈蒂埃在铺着一层茶花的床上死去,一面声音极其低微地吟唱:

我孤零零的,被人遗忘,在这个人烟稠密的沙漠,叫作巴黎的地方……

一排躲在烟雾里面的赤脚男人,正进入可怕的恶臭之中,进入圣叙尔皮斯教堂严正宣告的死亡之中。沙威尔正在黑水的迷宫之中追捕冉阿让。

说一千,道一万,熟稔世界文学经典作品的富恩特斯手到擒来,为自己的小说铺路架桥,增光添彩;同时,也为读者补充了世界文学精华的养分。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制