刚送别艰辛苦楚的2021年,法国人又迎来了劈头盖脸的奥密克戎变体,不仅无法欢度圣诞和新年假期,还要面临每天高达几十万人的感染和随之而来新一轮的人心惶惶,一种新的不祥之兆使法国人感到,新的一年即使不是困难的一年,至少也是法国历史上关键的一年。

其实,对于历史上关键一年的说法在法国朝野早成共识,除了奥密克戎变体造成的对新冠肺炎前景新的担忧,也有后疫情世界中法国的国家位置问题。当然,最重要的指标还是法国大选。也就是说,在这样一个大变局时代,法国人民究竟要选出一个什么样的当家人,来领导他们在不确定的时代做确定的事。

本人观察法国政治四十年,感觉今年的法国大选确实与众不同,深层原因很多,疫情、日趋严重的移民问题、法国持续国力下降所造成的悲观情绪等。新年才过几天,各派选战已白热化,即便届满总统马克龙如何申辩五年来其兢兢业业所取得的成绩,但从左到右各派总统候选人万炮齐开,对其发动无情攻击,似乎这几年马克龙对国家治理乏善可陈。

在各种批评声中,自然也有对马克龙对外政策的诟病,但有意思的是,所有候选人在批评马克龙时都会以戴高乐传人自居,以至于戴高乐的家人出来声明,强调戴高乐没有继承人,戴高乐不属于任何政党,戴高乐属于法国人民。

然而,不管怎么说,戴高乐的外交哲学已给法国民主政治生活打上了深深的烙印。因此,我们从大选年看戴高乐独立外交将不失为认识当今法国社会的一种方法。

一场序幕已悄然拉开的法国外交大辩论

在大辩论中,首先是法国人对全球化世界与法国的反思。

对于始于20世纪80年代末90年代初的经济全球化,法国传统政党和各界精英曾给予积极的评价,他们认为:世界经济一体化和建立在“自由、平等、博爱”这个法兰西价值理念基础上的人类大同社会将使法国实现新的强大和繁荣,但今天的全球化显然并没有做到这一点,相反,它造成了法国工业的空心化和随之产生的就业机会的流失,并形成了法国金融机构和大都市这些全球化的受益阶层与社会其他阶层的收入差距,特别是处于法国边缘小城市底层蓝领阶层的不断贫困化,从而导致震惊世界并持续至今的法国“黄背心”抗议风潮。

面临疫情后的全球化,马克龙所代表的全球化拥抱者提出的口号是“幸福的全球化”(la mondialisation heureuse),而以泽默尔代表的“重新征服”(Reconquête)和梅朗松为代表的“不屈服的法兰西”(La France in⁃soumise)及其法共等强调的如何保护法国劳工的利益,而非法国如何在国家创新和吸引外资等方面的世界排名。

在针对全球化共治方面,如碳排放和绿色经济方面,后者也明确提出他们关心的是广大普通法国人囊中羞涩中如何度过“每月之末”(fin du mois),而非马克龙所关心的“世界之末”(fin du monde),担心的是越来越多的工作岗位流失和越来越多的外国移民不仅来到法国抢占他们的工作岗位,还要改变他们的文化和祖辈以来的生活方式。

因此,可以预料,针对全球化的不同态度和应对措施也将是各派候选人交火的重点,但需要指出的是,在如此论战中,各派候选人都会纷纷援引戴高乐的语录及其外交案例来强调法兰西优先才是法国外交的精髓,但由于立场和观点的严重差异,以马克龙为代表的中间派强调的是法国只有拥抱全球化才能强大,而以泽默尔、梅朗松为代表的民粹派一派则强调面临强大的经济全球化,法国必须实行必要的保护,否则法国将成为在美国主导的全球化中一个被稀释文化个性的附庸。

如此激辩不免也让我想起当年围绕保护法国的文化特性,法国人在世贸组织前身“关税贸易总协定”和在联合国教科文组织中为维护其文化多样性的各种外交努力。当然,这些外交努力当年是针对美国和盎格鲁-撒克逊国家,而今天则是法国人之间的一场厮杀。

套用泽默尔的话,今年的大选特殊性是要讨论如何确保法兰西文明(在全球化冲击下)不被其他文明取代的问题,而非仅仅是围绕提高法国人购买力的技术性辩论。在以他为代表的民粹派看来,连续四十年来,无论左派、右派政党,他们都没有将法国老百姓的利益放在首位,从而导致法国国力衰退,到处充满外国移民,特别是伊斯兰教已成为动摇法兰西数千年以来以天主教和高卢人种为基础的法兰西文明的重要威胁。因此,针对全球化的不同态度,我们可看到开放的法国社会是否继续开放的端倪。

其次是法国与欧洲联合的反思。众所周知,戴高乐是欧洲联合之父,也是法德修好之父。没有戴高乐,就没有今天欧洲联合中的法德轴心和欧洲联合。但戴高乐生前的欧洲联合战略是建立在主权国家合作基础上的欧洲联合,而非一种照抄美国作业的欧洲合众国。法国民众对近年来布鲁塞尔权力不断膨胀,法国主权持续受损愤愤不平。

2022年元旦,法国在这一天开始担任欧盟轮值国。为推动欧洲联合的深入发展,马克龙特意在这一天将欧盟旗帜安放在凯旋门中间,同时让埃菲尔铁塔当晚变成欧盟蓝色。但万万没想到的是,此举激怒了几乎所有的总统候选人,他们火力齐开,抨击马克龙将欧盟的利益置于法国利益之上,愧对凯旋门下无名战士墓中那些为法兰西民族利益捐躯的英烈。

对各位总统候选人而言,大口径炮火攻击马克龙的欧盟政策是今天法国的“政治正确”。对各位总统候选人而言,大口径炮火攻击马克龙的欧盟政策是今天法国的“政治正确”。从30年前欧盟达成的《马斯特里赫特条约》到20年前欧盟推出欧元,一方面,欧洲联合高歌猛进,法国国内金融界、大企业和知识界一片欢呼;但另一方面,法国普通老百姓觉得欧盟离他们的生活实在太远,欧洲联合与他们没有任何关系,要不然就是联合带来的失业、移民和物价上涨等诸多问题。与此同时,法国政治家们为回避施政失误或对法国福利体制改革缺乏坚定的意志,也习以将各种责任推到欧盟头上,如此,民意和政客双管齐下,法国人普遍对欧盟建设冷淡就不奇怪了。

在法国民意对欧洲联合常态性批评中,最强烈的批评是欧洲联合没收了法国有关工业、贸易和货币政策等方面的经济主权,如法国人经常会提到当年法国财政部想借助阿尔斯通与西门子的合并来做强做大阿尔斯通,但此举被欧盟以反垄断为由否决,最终还导致阿尔斯通的热力部门被美国通用电气收购,让法国工业界惊愕不已,也引发了民众的强烈反感,这也让法国政府威信扫地。在此情况下,就难怪会有那么多法国人认为法国今天的问题都是欧盟造成的,为此,也有一些人在竭力效法英国,要求法国脱欧(Frexit)。

当然,还有许多问题是看问题的立场角度导致的。如在这次新冠危机管理中,在马克龙看来这是欧盟联合的胜利,否则法国不会那么快就获得优质性价比的疫苗,但反对派认为,恰恰是欧盟的无能和低效影响了法国疫情的治理。因此,可以预见的是,在未来欧盟建设中,无论马克龙是否能连任,法国民意均会促使政府会在贸易、工业、货币、健康以及移民等领域向欧盟进一步收权。

至于欧洲共同防务,这是马克龙五年来的最爱,尤其今年上半年法国做主席国,应该可以有所作为的,但如果欧洲共同防务是让法国人出钱保护欧洲人的话,从目前的辩论看,各政党候选人表态非常谨慎,因为他们知道法国老百姓肯定不干,而如果这是让欧洲人出钱请法国人来保护他们,那么,欧盟中的大批东欧国家,包括德国,都不会同意。

再则是法国应该究竟如何处理对美、对俄关系。

无疑,戴高乐独立外交政策遗产最精彩的呈现形式,是既对美国说“不”,又对冷战期间的苏联保持密切接触,从而使法国在美苏两霸统治的冷战世界中左右逢源,并一度成为一个举足轻重的第三种世界政治力量。

对美说“不”曾让美国政府非常头疼,但它却大大提升了法国在世界政治舞台独立一极的地位,今天看来类似承认新中国、退出北约军事一体化组织、带头向美国抛售美元以换取黄金从而彻底动摇美元的金本位等行为,不仅令人匪夷所思,还会让人感到戴高乐的外交是那么富有想象力!

然而,随着冷战结束和经济全球化,法国对美外交的独立人格已变得模糊不清,特别是萨科齐当总统时,他一反希拉克在伊拉克问题上的强烈反美政策,突然决定让法国重返北约军事一体化组织。此后的奥朗德总统和今天的马克龙,尽管程度有异,给法国人的感觉却是在许多重大的国际问题上在向美国看齐。这样的做法在大选辩论中已引起批评,认为与美国走得太近,削弱法国作为世界独立外交力量和大国的国际影响力。不久前的澳大利亚潜艇案,无疑是在法国社会扔下一枚震撼弹,法国人普遍感觉被美国背后捅了一刀,反响强烈。法国人都在问:“如果戴高乐将军还健在,美国人敢吗?”

关于对俄关系问题,遗憾的是,戴高乐当年的东方政策已不复存在,今天的法俄关系已被锁定在整个美俄关系的大框架内,美国要制裁俄罗斯,法国就是急先锋。但法国人也不免扪心自问,为什么当年戴高乐不仅不跟着美国跑,而且与苏联交往甚密? 当我在法国电视中看到当年戴高乐夫妇亲自到机场迎接赫鲁晓夫夫妇并对其在法国逗留期间的接待热情备至时,不仅有一种时空颠倒,更有一种戴高乐特意与美国人故意故意过不去的感觉。

不久前,俄罗斯驻法大使向戴高乐将军的家属转送了一尊普京总统赠送的戴高乐将军雕像,戴高乐将军的孙子皮埃尔代表全家接受普京总统的礼物并向普京总统表示感谢。

皮埃尔向媒体表示,法俄间有传统友谊,法国人民必须牢记在二战中解放法国的并不仅仅是美国人,还有苏联红军,而正是这些苏联儿女的英勇作战和重大牺牲换来了今天法国的独立。

在与法国普通民众交谈中,我发现他们普遍对俄罗斯民族和文化有好感,认为当年戴高乐倡导的从太平洋到乌拉尔山的大欧洲是包括俄罗斯在内的,法国应该与美国对俄政策拉开距离,让俄罗斯这头双头鹰重返欧洲,将有利于欧洲的稳定和提高法国主导的欧洲联合在新的国际格局中的重要作用。

最后,当然还有绕不过去的中法关系。

今年1月27日,就是戴高乐将军承认新中国的五十八周年。当年戴高乐不顾美国的强烈反对,率先在西方世界承认新中国,在西方世界掷下了一颗震撼弹。在1月31日的记者招待会上,他详细阐述其决定承认新中国的理由,强调中国的历史与世界一样古老,承认新中国就是承认这个世界的现状,并认为中国历史辉煌,人民勤劳,将在21世纪重新站到世界舞台中心。

戴高乐超越意识形态所开创的中法特殊的外交关系,不仅为世界不同政治制度国家间的合作树立了典范,也同时利用中国这个世界最大的发展中国家大大拓展了其国际战略纵深。在一定意义上,中法建交,拉开了战后多极世界的帷幕。

58年来,纵然世界风云变幻,戴高乐所开创的中法关系一直在不断发展,其根本原因就是双方的战略利益超越了所有的意识形态之争。法国各界都明白,一个稳定健康的中法关系在本质上最符合法国的利益,也正是这样的战略利益,使马克龙总统能不顾美国的压力,断然拒绝参与美国和“五眼联盟”对北京冬奥会的外交抵制。

值得高兴的是,同样持这一态度的还有其他总统候选人。在他们看来,法国没有必要跟随美国的指挥棒转,法国必须在中美的修昔底德式冲突中作出独立的判断。

因此,相形于“五眼联盟”和西方媒体对中国的妖魔化,法国政界领导人这种戴高乐外交思想弥足珍贵,这是在国际形势动荡不安的今天维护中法关系稳定健康发展的前提。

法国人仍将戴高乐外交思想奉为圭臬

观察法国政坛40年,我发现一个有趣的现象:每次大选政客们总是无情厮杀和相互攻讦,但在外交上他们却相对容易达成共识。即使当年对戴高乐批评最厉害的社会党总统密特朗,也会在戴高乐身后坚定不移地奉行戴高乐的独立外交,被誉为“没有戴高乐的戴高乐主义”。这里原因很多,既有传统的历史文化,也有法国现实主义外交传统,更有对今天法国国际地位的现实考量。

从历史文化上看,由于法兰西特殊的地理位置及其民族与文化融和的传统,多元文化一直是法国人的一种生存方式。法国人喜欢标新立异,反对整齐划一,将一个丰富的世界统一成一种行为和治理模式,这是法国人最不能接受的。因此,建立一个多极世界并在这个世界发挥法国的特殊作用,是全体法国人的文化诉求。

从法国的外交传统看,超越意识形态实现法国国家利益的最大化,历来是法兰西的外交传统。历史上为抗击神圣罗马帝国皇帝查理五世,弗朗索瓦一世在1536年专门与穆斯林奥斯曼帝国苏丹苏里曼一世结盟。这个长达两个世纪与异教徒“沆瀣一气”的联盟,对保护法国的核心利益具有决定意义。在后来的著名的三十年战争(1618年-1648年)中,路易十三又一次背弃同属天主教的哈布斯堡王朝,转而支持新教国家。通过30年战争,法国不仅获得了阿尔萨斯与洛林,还据此削弱了哈布斯堡王朝,从而建立起法国欧洲霸主的地位。还有就是拿破仑征战埃及时的例子,当时为了抗击英国人的进犯,拿破仑向埃及的阿拉伯人许诺他将皈依伊斯兰,成为一名虔诚的穆斯林。如此,我们也就不难理解为什么塔利朗抛弃一代枭雄拿破仑,在维也那和会上与法国昔日的敌人们打得火热,从而通过高举恢复“秩序与正统”的旗帜让战败的法国最终完好无损地保留疆土了。

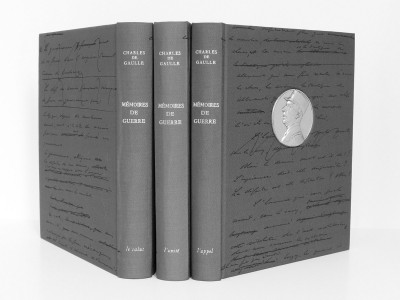

在戴高乐的《战争回忆录》里,他详细描述了当年如何与罗斯福在诺曼底登陆、巴黎解放、斯特拉斯堡保卫战、美军占领法国、战后国际安排及其法国的大国地位方面进行的艰苦卓绝的斗争。在这些艰苦的外交博弈中,我们没有看到任何意识形态的东西,全是赤裸裸实际的法国利益。换言之,如果不是戴高乐坚强不屈的斗争,今天的法国就不可能享有世界大国的地位。

戴高乐在回忆录中经常感慨,美国来欧洲与德国作战,不是为了解放法国,而是为其自身利益。事实上,罗斯福在战后法国的管理问题上曾计划由美军接管,并在美军占领下的法国发行一种美元计价的货币。此外,罗斯福还有一个战后肢解法国的方案,即将法国东部香槟和洛林两个省与比利时讲法语的瓦隆地区合并,建立一个在法德之间的缓冲国“瓦隆共和国”。

如果不是当年戴高乐的强烈反对,一旦罗斯福肢解法国的图谋得逞,法国不要说成为战后的世界大国,就是欧洲中等大国都几无可能,充其量它也只能是一个疆域面积不及今天意大利的“简缩版意大利”,更不要说法国在今天世界事务中发挥的独特作用。这些都不能不让今天的法国人“细思极恐”!

戴高乐的亲密助手佩雷菲特在《这就是戴高乐》一书中回忆戴高乐针对美军诺曼底登陆时对他说过的话:“要让美国人关心法国人的解放,就如同你让俄国人去关心波兰人的解放一样!”

重温这段历史,我们就不奇怪为什么戴高乐在任职总统期间从来不参加一年一度诺曼底美军登陆的纪念活动,更不会感到诧异,为什么他能顶住美国的压力坚持搞法国独立的核武库,与新中国建交,把北约总部赶出法国,并退出北约军事一体化组织和带头破坏美元金本位。

可见,无论二战期间还是战后,在戴高乐眼中只有国家利益,他为了捍卫这种利益,与罗斯福及其后来的各位美国总统的斗争从未停止过,其坚强的性格和坚定的立场让美国历届政府大伤脑筋。

与此同时,无论是在二战中还是战后冷战期间,戴高乐总是会借重斯大林和社会主义苏联对抗属于西方同一阵营中强大的美国。在上世纪60-70年代,这样的法美外交博弈更是登峰造极。戴高乐长袖善舞,通过与赫鲁晓夫积极谋求缓和,并使这一“新东方政策”在美苏两霸统治的冷战世界中的法国左右逢源,成为我们前面所说的世界第三种政治力量。

在戴高乐的外交字典中,他看到的不是不同的意识形态而是伟大和永恒的俄罗斯人民及其文化和法国的利益,换言之,在戴高乐看来,其他国家的政体、国体和宗教信仰都不重要,重要的是法国如何以其务实灵活的外交实现法国利益的最大化。

回顾当年戴高乐不顾美国高压而与中国建交的决定,也是因为看到的是永恒的中国,而非信仰某种主义的中国。通过与中国建交,他不仅打开了法国与世界最大发展中国家对话合作的大门,也使法国与以中国为首的第三世界国家有了更为紧密的对话,从而提高了法国在世界政治舞台的独特影响力。

在这方面,我们不妨也拓展一下法英关系,看看戴高乐如何以国家利益为重,在1963年和1967年二次使用否决权拒绝英国加入欧共体的。

戴高乐认为英国是岛国文化,与欧洲国家的联合目标存在着文化、地理、商业习惯上的巨大差异,而“英美特殊关系”又使戴高乐预感到英国入欧将扮演美国的“特洛伊木马”,到头来欧洲人的命运将会落到美国人的手中。

1963年,戴高乐拒绝英国入欧,时任英国首相麦克米伦在自己的日记中写下了对这个“忘恩负义”的法国人的厌恶。“他(戴高乐)怎么不想想当初如果不是英国收留了他,哪有他和法国的今天?”在戴高乐的回忆录中,他对此事也有描述,不过他是这么说的:“男人与男人间可以有友谊,但国家元首之间不能。”

因此,强调国家利益,超越意识形态,就是戴高乐独立外交的深刻内涵。

要珍惜戴高乐独立外交给中法关系带来的新机遇

58年前,戴高乐在西方世界第一个承认新中国,也第一个预言中华民族在21世纪全面复兴。在一定意义上,他也是第一个为中国人民打开通向西方世界大门的政治家。

法国是安理会五个常任理事国之一、欧盟创始国和有世界影响力的大国,今天又恰逢担任欧盟轮值主席国,面临当下充满挑战的世界,重温戴高乐独立自主的外交思想,我们看到中法在建设多极化世界中相互借重和合作共赢的广阔前景。

戴高乐的外交政策突出国家利益,淡化意识形态,这也让我们看到在面对中国的崛起时,在中美“修昔底德陷阱式”冲突中,法国社会更多的包容与理解。马克龙总统拒绝与美国一起抵制中国的奥运外交,就是最新的例证。

中法都是世界政治大国,也是文化大国,戴高乐的外交哲学是站在人类智慧的基础上、从历史长河中看问题的方法。当年他承认新中国时,新中国在外交上遭受美国的封锁和苏联的打压,但戴高乐超越时空,看到中国之后的崛起。这种远见卓识构成了今天法国外交的定海神针。当年希特勒兵临城下,贝当政府选择投降,而戴高乐却只身飞赴伦敦,并在英国BBC广播公司发表《告法国人民书》,号召法国人民与他一道起来抵抗纳粹侵略。四年后他回到巴黎,受到200万法国民众的欢迎。尼克松总统说,戴高乐料事如神,是因为他能够站在历史的高度看到时代的方向。

今天,面临新冠疫情肆虐,法国人民和世界各国人民一样都面临着一种空前不确定性所带来的恐慌,但只要我们像当年戴高乐那样登高望远,就能看到历史的必然和胜利的曙光,永恒的中国与永恒的法兰西就会在新的历史时期通过合作实现双方以及世界的共赢。

从法国大选激烈的辩论中我们看到,大变局的时代法国社会面临着各种严峻的挑战,但法国选民都很清楚,戴高乐战后叱咤风云的独立自主外交是战后法国最辉煌的时刻。作为一个中等国力的国家,戴高乐让法国在世界舞台上长袖善舞,甚至敢于直接向美苏叫板,就源于戴高乐与世界所有国家都能“说得上话”的能力,西方政治学者们曾将这段时间的法国形容为“买二等车票坐一等车”的国家。无疑,今天崛起的中国,不仅可以给法国外交“说得上话”,还提供了一个新的外交支点,换言之,与永恒中国的合作符合法国的利益,并将提高法国在今天这样一个多极世界中的国际地位与影响力。

(作者为法国“吴建民之友协会”主席,《远见:戴高乐领导力与大变局时代的破局启示》作者)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制