事件始末

圆明园自1988年被国务院定为全国重点文物保护单位以来,如何保护、利用这一遗址公园,一直是学界争论不休的热点话题。自2004年开始,圆明园管理处在园内开展大规模的“环境整治”:在园内的湖泊、河道内铺设防渗塑料膜,把原有的数万米驳岸推倒重来、加建防渗墙,支撑驳岸的“地下英雄”柏木钉也遭破坏……

这种大规模的“环境整治”,对于兼具古典园林、遗址公园与全国爱国主义教育基地于一身的圆明园而言,究竟是保护还是破坏?2005年全国两会过后,一名来自兰州的学者发现上述“环境整治”后,认为这是对圆明园的极大破坏,遂投书多家媒体。

当时跑环保的赵永新接到消息后,在第一时间深入采访,之后第一个刊发了圆明园铺设防渗膜的报道,在全社会引发强烈反响。随后,各大媒体纷纷跟进,各方专家与各界群众踊跃参与讨论,圆明园防渗成为轰动全国的新闻事件。之后,国家环保局下发“停工令”,并举行了我国环保史上第一次环境影响评价听证会,数十位参会代表围绕圆明园的定位、功能、价值,以及铺设防渗膜的是非利弊等唇枪舌战,展开了你来我往的论战……

由于利益不一、意见相左,圆明园防渗工程究竟何去何从,成为一场你来我往的持久战。在各方角力的明争暗战中,圆明园防渗事件前后持续了大半年,期间一波三折、翻云覆雨。同年7月,国家环保总局先后公布环保报告、下发“整改令”,此事才算告一段段落。然而,不知何故,直到两个月之后,圆明园管理处才在严密的封锁中“部分拆除”防渗膜。

面积尚有5000多亩的圆明园遗址,该如何保护与利用,才能发挥其应有的综合功能? 这确实是一个不易回答的大课题。

三位专家的建议

1.俞孔坚的上中下三策

北京大学景观设计学研究院教授俞孔坚在接受笔者采访时认为:试图恢复和维护圆明园往昔碧波荡漾的皇家园林景观,即使有可能,也是不可持续和不符合当代环保理念与遗址公园性质的。而圆明园目前的经营与管理方式也与遗址公园的性质相去甚远。从遗产保护和可持续的经济与环境理念,以及社会进步和中华民族长远的发展考虑,俞孔坚认为,圆明园未来的出路有上、中、下三策——

上策:作为北京大学和清华大学开放式校园的延伸。理由是:第一,两校校园都是在原清代皇家园林基础上选址兴建,并含有圆明园的部分园林,与圆明园有着本来的历史和地理联系。第二,作为中国最高学府,北大、清华校园的使用功能与圆明园遗址公园的公共教育性质和开放性质相兼容。第三,从目前国内外的经验和北大、清华两校园的管理现状来看,历史文化遗产和遗址交给大学来管理是最安全和最能发挥其教育价值的。第四,人才培养和教育事业乃国家长远发展之大计,目前北京大学为发展新学科,不得不拆除原有建筑,加盖新楼,结果导致校园历史文化风貌的损毁。第五,圆明园内有大量的平地,使用率非常之低,这些空地如果仍用常规的园林绿化去种植和管理,将耗费大量的人力和物力,而且不可持续。而这些空地恰恰是建设研究院和系馆等教学和科研设施的最佳场所。

中策:复耕圆明园湖区。占地5000多亩的圆明园遗址公园,有近3500多亩属湖面,这些湖区大多已无水可蓄,即使做了防渗膜的部分湖区,在目前和未来北京严重缺水的现实面前,也必然不可持续。对于偌大的平坦湖底,最好的管理和利用方式是复耕种植五谷。当然对原有湖岸的驳岸和陆地上的地形要谨慎保护其原貌。理由有五:第一,农耕景观与遗址景观相兼容。第二,与历史相符。第三,社会文化意义。第四,休憩价值的提升。第五,经济上的可持续性。

下策:生态恢复,作为自然与历史遗址的双重保护地。目前,圆明园公园内的大量乡土植被在前一段的整治过程中,已经被破坏殆尽;而取而代之的园林草坪和“观赏花木”,也因为管理的要求不能满足,而不能健康繁衍,最终将很快在自然演替的过程中被淘汰。圆明园毗邻西山自然区域,土壤和水分条件很好,如果遵循生态与环保理念,经过十几、几十年的时间,可以恢复成一个近自然的生物栖息地。大量的鸟类和小动物将随之而来,以此为家。所以,长远来看,圆明园可以恢复成一处北京平原地区难得一见的自然栖息地,与园中的建筑和地形遗址相得益彰,成为一处自然与文化双重功能的教育基地。我们需要做的只是建立一个环境解说系统和一个步道系统,讲述自然与历史的故事。

俞孔坚认为,如果“下策”可以实现,在世界上将是独一无二的——圆明园就不再仅仅是建筑遗址和园林遗址,而是融生态、历史、文化于一体的特色公园,成为北京一处独特的历史与爱国主义教育、环境教育和生态休闲的独特景观,也将给世界树立一个先进的环境伦理与历史和文化价值观的典范。

2.王彬生倡议建立圆明园大学长期关注圆明园的中国社科院研究员王彬生,曾多次呼吁,在圆明园内新建一所中国最好的文化艺术大学。2005年6月,他在题为《圆明园的命运是一个摆在国人面前的历史大课题》的文章中又提出:在圆明园遗址内建立一所中国最好的文化艺术大学。

他在文章中写道:可以设想,这里建设成为中国最好的文化艺术中心,也就成为传播交流中心,每年数以万计的海内外华人、留学生在这里交流学习,各种文明再一次碰撞,将强大的人文气息融入万园之园的山水之间,要让圆明园变成一个中国文化艺术的殿堂,让人类的思想与智慧与她带有沧桑的秀丽融为一体,散发出灵性,走入下一个千年。中华文明的大风车要在这里转动起来,旋转出新的民族精神,实现中华文化的凤凰涅槃。要使千万的学子在这里修炼,感悟民族文化的真谛,成为东方文明复兴的文化起搏器。熏陶出无数文化艺术的天使,成为东方文明福音的传播者。让历史、世界知道,我们没有沉于凭吊和哀叹,而把她变成了一个世界宝库。核心遗址(如大水法)保留和再建,形成鲜明的对比,历史让后人看得更清楚,难道我们的学子会忘记过去吗? 这是中华民族灵魂深处的重组。

王彬生认为,我们不应“带着愤怒走过千年”——一个只囿于凭吊国耻的愤怒中的民族,是没有创造力的民族。仅仅把几平方公里的土地作为遗址,作为国耻纪念碑就完了吗? 哪个国家和民族会做一个几平方公里的纪念碑?

3.徐嵩龄呼吁构建具有高度原真性的遗址公园

中国社科院研究员徐嵩龄,在《圆明园之争:被忽略的实质》(《中国文物报》,2005年6月22日)中,就圆明园的价值、功能,原真性的保持,以及修复与展示等问题,进行了系统论述。

在圆明园的价值与功能问题上,徐嵩龄认为:圆明园的“国耻教育”价值“正在被消解”——第一,它被政府主管部门对圆明园的多种功能期待(教育、旅游、东西方文化交流等等)所消解;第二,它被某些古建专家和历史学家的个人职业冲动(重建)所消解;第三,它被圆明园管理方的1700人生存经济需求(营利性经营)所消解。现在的圆明园,正在由遗址逐渐向园林转化,由爱国主义教育基地向旅游观光场所转化,由遗址保护向圆明园重建转化,由公益性遗产地向管理单位的生存资源转化。这一状况说明,圆明园保护正处于危机之中,其要害就是圆明园将不再是遗址。圆明园防渗工程只不过是冰山之角,青蘋之末。

徐嵩龄认为:政府主管部门应将圆明园的“遗址公园”定位真正在实践中落实。在对圆明园多项功能期待中,遗址保护是首要功能、基础功能、核心功能,其他功能是次要功能和派生功能。如能辨清和坚持这一点,则圆明园遗址存;如混淆或颠倒这一点,则圆明园遗址亡。现在是决定圆明园遗址命运的时候了。

就如何认识圆明园作为文化遗产地的原真性,徐嵩龄认为:保护圆明园遗址,首先要识别这一遗址的原真性。广义地看,圆明园有两种原真性。其一是物质层面的原真性,它包括圆明园被毁后仍存留下来的遗迹,主要为地下遗迹,以及少量的地表遗存和流散文物。其二是知识层面的原真性,它包括对圆明园被毁前和被毁后状况的各种文字、图形、口头流传等信息。在圆明园保护中,对这两种原真性的了解均是必需的。首先是对现存物质层面原真性的了解。这是圆明园保护的直接对象。圆明园的任何保护行动,都不能造成这一物质层面原真性的破坏。其次是对知识层面原真性的了解。它是为物质层面原真性保护服务的。这方面的信息愈全面、愈准确,则愈有利于物质层面原真性保护。

最后,徐嵩龄提出了圆明园保护修复和展示的最适技术方案——其中一条是:圆明园进行的所有修复与重建工程,应追求尽可能高的原真性。具体说:应建立在充分考古学调查和清理基础上;应不破坏原址的地表和地下遗存,应尽量利用遗址存留的材料与组件,特别应注意破碎物的重组;应严格遵循《威尼斯宪章》和《实施世界遗产公约操作指南》所要求的“原设计、原材料、原工艺、原环境、原地点”。另一条是在遗址区和景观恢复区如果进行改建与新建项目,这些项目的数量、选址、形式、功能,均应受到限制。在景观恢复区应慎建娱乐消费项目,在遗址区应禁止娱乐消费项目。这些改建与新建项目主要用于管理目的。它们不能有碍于整体景观和整体文化价值氛围。尤其是遗址区的项目,更须适应那里的静默气氛。

徐嵩龄上述原则所包含的设想,对我国古建专家和造园专家提出了新的挑战。这就是如何在遗址区,利用现有遗存构建一个具有高度原真性的、有相当教育震撼力的、兼具公众休憩功能的遗址公园。这在设计观念、创造智慧和技术实施上,远比一般的原址修复和重建困难得多,也有意义得多。重建圆明园原初景观,其文化价值和意义不会超越现在的颐和园与承德避暑山庄。然而,这一遗址公园却有可能成为我国继南京大屠杀遇难同胞纪念馆之后的震世之作。

雪中回访

我最不能忘怀的,是还在“整修”的圆明园西区。2007年3月3日夜,北京下了一场不大不小的春雪。第二天一大早,我打了辆出租车,再次造访圆明园。

我赶到绮春园宫门的时候,8点刚过。空阔的广场上几乎看不到人影,大门的两边各立着一块巨大的“欢度春节”的红色牌板,上面挂满了一串串的红灯笼,与头顶覆盖着白雪的石狮子相映成趣。

进得门来,映入眼帘的,是松树上挂的红灯笼,在白雪青叶的映衬下,格外红艳。绕过影壁墙,对面山坡上一树树绽开的红梅吸引了我的目光。

“‘雪映红梅’可是难得一见的美景!”我兴冲冲地走到跟前,准备好好拍几张照片。但等我举起相机靠近拍照时,却大失所望:那鲜艳的红梅原来是人工做的假花。

看上去很美的假花景观,还不止这一处。在圆明园管理处办公室的门前、路边,红色的假桃花、黄色的假连翘,格外引人注目。为了把圆明园打扮得更美,管理者们真是煞费苦心了。

但在我这个游客看来,这些生气全无的假花,实在是大煞风景。

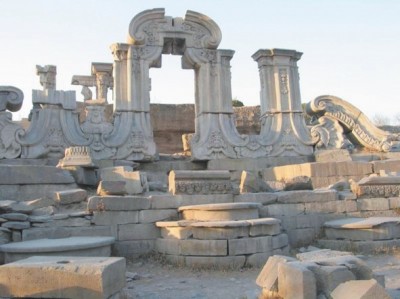

当然,瑕不掩瑜,雪中的圆明园美不胜收。由于游人稀少,偌大的圆明园显得格外空旷、宁静,雪中的残桥、卧石、柳条、松枝……别有一番景致。

毕竟已是初春,气温在0°C以上,地上的雪已经开始融化。我边走边拍,鞋子、袜子全弄湿了,雪水灌进鞋子里,脚冻得冰凉。我想起了陶渊明的那句诗:衣沾不足惜,但使愿无违。

大约上午10点钟的时候,我来到福海西岸。铁栅栏的里面,就是让人牵挂的西区了。我心想,如果不趁着这次无人看管偷偷进去,以后就很难有这样的机会了。看看四周无人,我把相机装进摄影包,从铁栅栏上翻了过去。

空旷的西区寂无一人,视野十分开阔。我边走边看,所见到的情形与2005年4月27日那次来的时候差别不大。

这次西区之行,有一个意外的收获:看到了还没有被“整修”的旧有的驳岸。

那是在一处不起眼的河道两岸,荒草枯枝之下,掩映着残旧的驳岸。河道里又湿又滑,我小心翼翼地走到驳岸前,俯下身,仔细观察。白色的小小的泥螺壳清晰可辨,镶嵌在石头缝隙间的黑色浆土,显示着曾经的生命的存在。

此前曹克定老师曾告诉我,古人是用江米汤、蛋清,加上灰土等,搅拌成浆状物,对驳岸进行勾缝的,所以里面能长水草,以及各种螺类。

除了螺壳,我还看到了古人用来支撑驳岸的柏木钉:有的顶端露在外面,已显出腐烂的迹象;有的还撑着上面的石块,默默地恪尽职守。

这是迄今为止我在圆明园西区看到的最完整的旧有驳岸。如果不是前年国家环保总局的叫停,这些“劳什子”也许早就在整修中不知所终了。但愿后来的施工者能善待这些历史遗存,使后来人能够见到这些驳岸和柏木钉,从中领略古人的造园智慧。

告别了这些驳岸,我由西往东,一脚深一脚浅地迤逦前行,一直走到西区的最东端。这里的情形与我两年前来时看到的大致一样,只是盖着薄薄的残雪。

我在低头拍摄一个残留的树桩时,意外地发现了雪地上有粗细一致的小洞,以及从洞里抽出来的泥土。此后我仔细寻找,又发现了许多类似的小洞。如果我没猜错的话,这些小洞,应该是年前做考古勘察时留下的。也许,在不久的将来,这里也要进行大规模“整修”了。

正当我拍摄路边的一处民房时,突然从里面跑出一条凶悍的大黄狗,后面跟着一个小伙子。这条貌似警犬的大狗“汪汪”地叫着,向我蹿过来。我赶紧抱住相机,站在那里原地不动,心怦怦怦跳着,身上直冒冷汗。

还好,那个小伙子喝住了那条狗,严厉地问我:“你是干什么的? 怎么进来的?”

我只好撒了个谎:自己是摄影爱好者,看到这里的雪景很美,就进来拍照,没想到却迷路了。

小伙子听完,缓和了颜色,对我说:“这里外人不准进,你赶紧出去吧!”

我连连道谢,落荒而逃。

大约走了半个小时,前面就是福海岸边的铁栅栏了。我放慢了脚步,登上附近一座小山丘,极目回望。

望着圆明园西区荒凉萧瑟的残山剩水,遥想它当年的荣耀与盛丽,我不禁悲从中来——

如果遵照1951年周总理的指示精神,圆明园的一草一木都不能动;

如果1976年成立的圆明园管理处是一个由专家主导的文物保护单位,管理人员少而精,不用养活1700多名职工;

如果圆明园管理处在进行遗址管理与保护的过程中,能真正听取各方专家的意见,权衡利弊,三思而后行;

如果改革开放以来,北京市在城市建设中能够“以水定发展”,厉行节约用水,严格控制地下水的开采;

如果二十世纪末北京市在制定《圆明园遗址公园规划》时,能广泛听取、吸纳各方专家和公众的不同意见,更加明晰“遗址公园”的内涵;

如果在2005年的防渗事件中,文物、园林等部门能同环保总局一道,切实履行法律赋予的职责,对圆明园遗址的保护与利用进行深入探讨;

如果……

可惜啊,这些“如果”只能是美好的幻想了。

修了一百五十多年,毁了一百多年,保护过程中又被有意无意破坏了数十年! 多灾多难、沉默无语,见证了中华民族三百年历史变迁的圆明园,你的明天会怎样?

(本文摘自《圆明园防渗之争》,赵永新著,东方出版社2021年11月第一版,定价:79.80元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制