■何卓恩

文化生态学是美国学者J.H.斯图尔德最早提出的用生态理论研究文化产生、发展趋势的一门社会学分支学科,这种生态理论认为人类生存的整个自然环境和社会环境的各种因素存在密切的交互作用,不同地域的环境因素特殊性产生特殊文化模式。

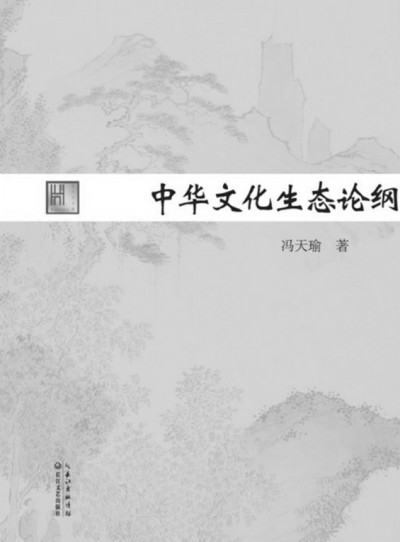

文化生态学将人类视为一定环境中总生命网(生物层)的一部分,在这个总生命网中建立起一个文化世界(文化层)。两个层次之间交互作用、交互影响,形成共生关系。人类的生存和发展,人类不同的文化类型,都受制于这种共生关系。斯图尔德主张从自然、人、制度、价值观等各种变量的交互作用中寻求不同民族文化发展的特殊形貌和模式。文化生态系统的结构,与自然环境关系最近和最紧的是科学技术,其次是经济体制和社会组织,最远的是价值观念。价值观与自然环境弱相关,对人的社会化影响却最直接。

冯天瑜先生长期从事中华文化史,特别是中华文化生成机制的研究,从《中华文化史》的开拓到《中国文化生成史》的精致发微,形成了一套严密的解释体系,仍觉“言未尽意”,最近又将文化史叙事延伸到文化生态学的视野,其机缘显与时下文化生态危机的感触有关,“遂有近两年病中续作《中华文化生态论纲》。庚子岁初,出版社送来该书校样,笔者修订之际,恰逢新型冠状病毒肺炎肆虐武汉,千万级人口的大都会武汉‘封城’数十日,一场堪称悲壮的抗疫总体战、阻击战展开。这正是生态链发生‘蝴蝶效应’的一次生动而可怖的演绎,表明人类社会的脆弱和克服生态危机的艰难,令吾辈对生态问题的重要性、严峻性平添切肤感受。”(引言,8)

《中华文化生态论纲》架构上延续了冯先生一贯的中华文化生成机制解释体系,但结合“生态”这一新焦点,做出了很多新的论述。

其一,在中华文化生成机制中强化了生态内涵。如将地理环境视为“文化生态的物质前提”(第二章,54);将经济土壤视为“文化生态的基础与枢纽——依凭地理环境提供的条件,创制人们的生存与发展须臾不可或缺的物质财富,构成社会制度和观念文化滋生繁衍的土壤”(第三章,138);将社会制度视为“文化生态运行的操作中枢”(第四章,246)。

其二,在生态学关照下进行了新的中华文化史分期描述。在《中国文化生成史》中,中国文化史分为“史前文化”“宗法封建文化”“皇权文化”“现代文化”四大阶段;本书则在生态学关照下,细分为夏前前文明、夏商文明奠基、周代人文化、秦汉君权大一统、魏晋隋唐文化融汇、唐宋变革、元明坎陷、明末以来的文化新交汇和当代变革等时期,对每个时期特定文化生态进行了深度解剖和描述。

其三,对中华文化生态的现状和未来进行独特思考。当我们与全世界一同步入21世纪的时候,出现了环境破坏、资源透支、人口失衡、城市畸形发展等“世纪之际的焦虑”。化解焦虑之途虽多,述往事乃不二明智之举,因为,“历史提供的物质资源和精神资源构成人类当下的生存状态,奠定了纷沓而至的未来得以展开的逻辑起点;同时,历史体现着‘一动而不可止’的‘势’,‘万事当然之则’的‘理’,昭示着扑朔迷离的未来的走向。”(第五章,373)而以整体观、和合融通观、天人合德观等为特色的中国“传统生态智慧的现代启示”(第五章,384)尤足珍贵,可为世界做出特殊贡献。但另一方面,我们也要清醒认识“中国世纪说”的真相,避免“修昔底德陷阱”,逾越“中等收入陷阱”,超克“人口-资源失衡瓶颈”(第六章),创造旧邦之新命。

《论纲》在文化生态学理论上,也进行了新的探索。

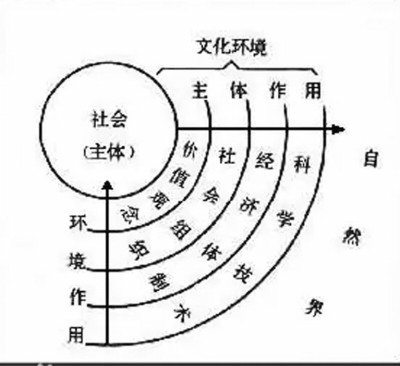

文化生态学作为社会学分支学科存在,基本的概念都来自于社会学的界定。社会学属于行为科学,强调的是实践特性,欠缺的是更深层次的人文思考。在文化生态学一般界说中,文化多被理解为现象界的“语言符号化”,例如一部《文化生态学》就说:“文化的存在现象以语言符号化存在着,而存在现象的形态却是千差万别、森罗万象。千差万别的现象可以抽象为物质文明、历史文明、制度文明、精神文明四个层次的存在。”(黄正泉,中国社科2015,上部第33-34页)而冯著《论纲》则将其从现象界推进到本质层次,指出“文化的实质含义是自然的人类化”(第19页),分为物态文化、制度文化、行为文化、心态文化四个层面。显然,这个界定更符合文化的内在属性。

冯著《论纲》的“生态”概念虽然与普通文化生态学无大异,指向“生物群落与地理环境相互作用的自然系统”(第25页),却结合东西洋各民族对此问题的观察和认知史,尤其是中华民族的生态认知史,揭示了生生创化、天人并重、天人协和、民胞物与等形上层次的生态理念,丰富了人们对生态内涵的理解。

关于文化生态的内容和结构,《论纲》的探索更引人注目。首先是文化生态系统的内容更为丰富。在一般文化生态学里,文化生态系统通常包括自然环境、社会主体、文化环境三大部分的互动,《论纲》则在环境与人类互动之外扩张了人类与资源、生产、消费诸因子的互通关系,而且将这些要素各做细分,指出:“我们在考察某一民族或国度文化发生发展的历程,进而把握其文化特质时,不可脱离‘人与自然’、‘人与社会’、‘物质生产与精神生产’这样一些基本主题,不可忽略地理、经济、社会结构等文化生态因子的综合功能,切勿忽略生命系统与环境系统之间须臾不可止息的物流、能流、价值流、信息流。”(第34页)

其次文化生态研究进路方面,《论纲》以中国先哲“道义型人类中心主义”为参照,针对近代西方式的“强人类中心主义”,提出了“弱人类中心主义”的认知文化生态立足点,并借鉴法国年鉴对文化生成原因的考察方式,即“从长时段的地理因素、中时段的社会制度因素、短时段的政治事件三个层面,综合考察文化变迁,将自然生态与社会生态、人文生态全部纳入历史考察的视野”,以此形成“弱人类中心主义”的认识生态环境框架。具体言之,“要维系生态平衡,必须认识地理环境、物质生产方式、社会组织这文化生态三层次”(第52页)。

《论纲》之可贵处,还在于对人类当下的重大生态课题提供了中国的思考,也启发人们在实践中不断思考。就前者而言,书中以浓重笔墨阐释的有关天人之际、生齿与土地、地文与人文、中原与四裔、周制与秦制的整体主义东方智慧,无疑有深远的参考意义;而就后者而言,去年猝然来袭的新冠病毒肺炎疫情,至今仍在加速变异中,疫情的本质究竟是什么? 抗疫的根本出路究竟在哪里? 究竟如何防止类似疫情再次发生? 人类迄今为止还没有确定的说法,各国的科学家、政治家、思想家都在探索。本书启发我们,解决人类长期生存的问题,不能不整体性地解决人与造物主,人与宇宙万物、人与人、国与国的关系。

今天读到业师罗福惠教授为章开沅先生生前最后一册书《超越中国近代史》所写的评论,最后一段谈到这场疫情“充当了历史的不自觉的工具”,使人们纷纷预测世界的走向;一方面恩格斯的名言“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的”很值得重温,另一方面这种愿望又必须建立在对布洛赫之问,即“社会曾否努力向历史学习?究竟我们学习得是否正确”的理解和回答之上。罗教授说,从长远的根本性的人类精神健康而言,“历史和现实中关于人类生活与自然环境的协调、国家之间关系的协调、科学技术和人文精神的协调等方面的经验教训,更值得人类认真总结记取”(《近代史学刊》第25辑,第219页)。正所谓大师出门,殊途同归。此一觉解,或许正可视为对冯先生生态思考的共鸣。

《中华文化生态论纲》,以中华之视角,观文化生态之演化,所论虽“纲”,纲举目张;读之,思之,意味深长;在根本意义上,不啻为文化生态学的中国版本。

(作者为华中师范大学教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇