何其芳谈写作——由简练说起

白鸿大姐问我:“昨天走过你的办公室,什么事让你笑得那么开心?”我说事情是这样的:何其芳听老高汇报已经四五分钟,好像没有听到他所要知道的内容。他提醒老高捡主要的谈。老高还一句一句慢条斯理地讲“一会我有事就请你谈我要知道的问题其他问题以后再谈”。汇报结束后,何其芳皱着眉说:“如果我问这是什么字,你回答它不是上也不是下,更不是左,还不是右,它是个中字。你干脆回答我是个中字不就结了吗?何必绕那么多弯子。”他刚出去打字员小李进来送打字稿,问怎么回事。我如实说了一遍,没料到她听后哈哈笑了起来。“他写文章也是不上不下不左不右是中。啰嗦,我们打字员又不能删改只能硬着头皮打。”笑是可以传染的。我也笑个没完。就被你听到了。白大姐是资深编辑,听后笑着说:“他写文章也不简练。”

(详见3版)

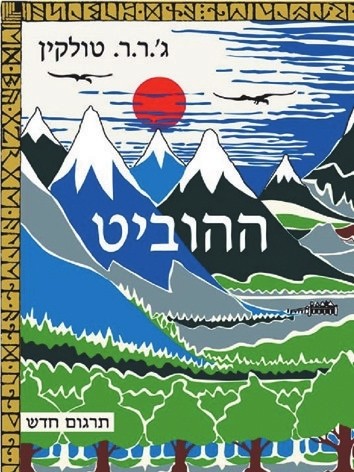

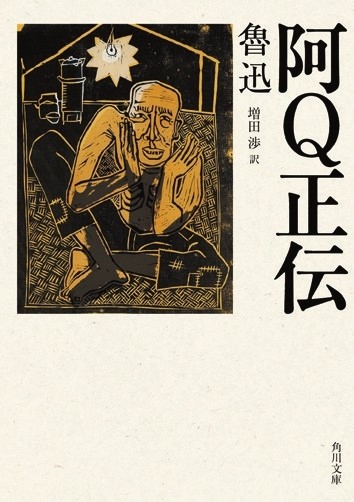

走遍世界各国,看看哪些书外译最多

总部设在美国的乌克兰在线教育平台Preply日前利用多种数据,绘制出一张世界大地图,开列了每个国家外译最多的图书。多的英国书不是《哈里·波特》,最多的美国书也不是《杀死一只知更鸟》;但不意外的是,外译最多的印度书是一本瑜伽书,最多的拉脱维亚书是一本象棋书,最多的日本书作者是一位长跑健将。

(详见4版)

美国汉学:从聚焦上层转向关注下层

韩德玲(Joanna Handlin Smith),美国著名汉学家,也是明清社会史研究的大家,《行善的艺术》为其代表作。作者在研读明代文献的过程中发现:晚明时期,众多慈善团体纷纷建立,一股前所未有的慈善热潮席卷了地方社会。韩德玲对这一现象产生了浓厚学术兴趣,随之开启了历时二十年的深入研究。在《行善的艺术》一书中,韩德玲指出,19世纪以来西方学者争议的中国是否有慈善传统的话题已毫无意义:中国不仅有悠久的慈善传统,还有深厚的慈善思想。从对善会领导者道德和信仰的讨论到对粥厂和药坊日常运作的复原,从对地方社会资源的考察到对社交网络在慈善捐赠中作用的探讨,此研究为我们呈现了一幅中国传统社会慈善事业的生动画卷,也为我们了解晚明社会结构、经济状况以及宗教、文化打开了一扇特别的窗口。在该书中译本面世之际,我们约请译者曹晔对韩德玲教授作了访谈。

(详见9版)

走出倦怠:对于《倦怠社会》的另一种解读

韩裔德国思想家韩炳哲《倦怠社会》一书中译本两年前已出版,但是2021年互联网上“内卷”“躺平”这两个词汇无处不在的滥用才让这本书真正获得了中国读者的关注。在这本书的前言“倦怠的普罗米修斯”中,韩炳哲描述了倦怠社会的主体原型——普罗米修斯。普罗米修斯被束缚锁在高加索山的悬崖上,秃鹰每日飞来啄食他的肝脏,韩炳哲将恶鹰诠释为是普罗米修斯的另一个自我,这一原型是自我剥削的象征。他也提到卡夫卡对这一神话的改造:“诸神累了,老鹰累了,伤口在倦怠中愈合了。”倦怠是一种治疗,疗愈自我攻击所造成的创伤。吊诡的是在这本书中,自我攻击的结果也是倦怠,以一种倦怠来治疗另一种倦怠,构成了一种奇异的替代。这两种倦怠源于作家彼得·汉斯克在《试论倦怠》的描述:有一种倦怠是沉默而暴力的,“功绩社会的倦怠感是一种孤独的疲惫,造成了彼此孤立和疏离。”另一种倦怠则是亲切而温暖的,“引向对话、关注以及和解”。

(详见13版)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇