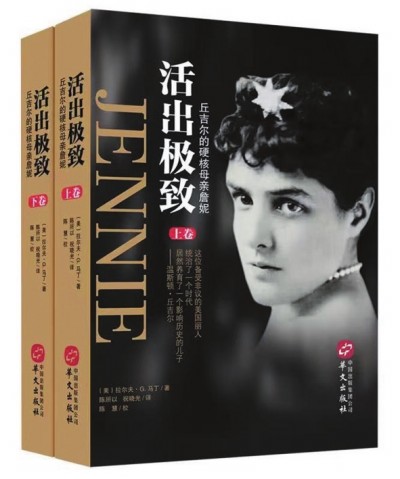

本书展现了詹妮·杰罗姆的传奇一生。这位美国丽人聪颖非凡,她与英国贵族结婚,举办舞会、结识政要,助夫参政竞选,虽功亏一篑却不气馁,终于将儿子温斯顿·丘吉尔培养成一代名相。她多才多艺,与王尔德、萧伯纳等交往甚密,主编国际文学期刊,组织医疗救援,在伦敦打造大型古装Cosplay街区……在她的时代,詹妮几乎“支配”着西方世界。纵是这般人物,穷其一生,也都有过曾经难以面对的至暗时刻,且看温斯顿·丘吉尔的硬核母亲如何《活出极致》。

出发

大夫们决定让伦道夫(伦道夫·丘吉尔,温斯顿·丘吉尔的父亲)和詹妮(詹妮·杰罗姆,伦道夫·丘吉尔的妻子,温斯顿·丘吉尔的母亲)做一次周游世界的旅行,他们考虑到他大概需要一位医生一起去,最后同意基斯大夫陪同。伦道夫已经卖掉了他在康纳特广场的房子,还卖掉了一些黄金股以便付账单,并为这次旅行准备资金。他还把他的阿比斯的股份以40,000美元卖给了丹罗温勋爵。

伦道夫跌落到他一生中的低谷,但他仍没有失去贵族的印记,一种舒适尊贵的风度。他有过愉快、活跃、风流的生活,但是他也留下了作为一个有过零星闪光记录的狂暴政治家的痕迹。他秉性专横自大,向来粗鲁无礼,目中无人,树敌如此之多,无人能比。他试图显示——如果他愿意——体面文雅和讨人喜欢的天赋。就在临行前,在为他的一些老朋友而设的晚宴上,他表现出体面的举动。他说话很少,很关切地考虑客人们是否舒适。不过“有人注意到当他注视四周时,他的手紧张地敲着桌子”。

“甚至现在我也不能真正断定我是希望用餐呢还是离开,”罗斯伯里勋爵后来写道,“这完全是痛苦的,谁也不想错过和他的告别。想到这个我就不能不难过。”

伦道夫在临行前答应为巴黎一家刊物撰写一系列描述他的世界旅行的文章,然而这些文章他一直没动笔。

这不是詹妮想要的旅行——整整一年离开她喜欢的世界,整整一年要和几乎疯了的丈夫在一起。另外,她已经向金斯基伯爵摊牌了,他不能,也不愿失去她整整一年。他已经等了很久了,现在他们全然分开一年的生活是他无法忍受的。她若是打算离开伦道夫这样一个实际上已疯了的人,世上的人是都能理解的。金斯基已经提出申请调动到布鲁塞尔使馆,并已得到批准。从那里,他们可以调迁到世界上任何一个国家的使馆,一个新的天地,属于他们的天地。可是詹妮拒绝了。伦道夫是她曾经爱过的人,是她的丈夫,他现在要不久于人世,他需要她,因为他再没有别人了。她现在不能离开他。

1894年6月27日,他们乘威远号开始了世界之旅。他们的儿子和一些老朋友来为他们送行,在他们中间有首相罗斯伯里、戈斯登先生和热纳夫人。

温斯顿·丘吉尔后来写道:“我正在绘制一张有公路的地图时……一位骑车的邮差给我带来学院管理处的命令,要我立刻准备去伦敦。”

父亲第二天就要出发登上旅程了。向学院提交的一份普通的、请求批准我因特殊原因离校的申请被拒绝了,按照常规必定如此。我又打电报给主管军事的国务大臣……好在没有耽搁,我被送上去伦敦的路。

第二天早上我们驾车去车站——我母亲,我的弟弟还有我。尽管刮掉了四年前去南非旅行时就已长起的大胡子,他看上去还是十分憔悴,满脸的愁苦。他拍着我的膝头,很简单,那是一种最合适的传递感情的手势。

利奥尼后来和弗兰克·哈里斯谈到伦道夫。

当我姐姐带伦道夫去做最后一次旅行时,他已完全精神失常,我们大家都清楚。除了詹妮,谁也不会相信她会和他一起去,可是詹妮什么也不怕,她十分坚强。不过,从她的话中可以知道,她和他一起一定有过十分危险的时候。因为有一次她告诉我,在舱房中他抽出一把顶上子弹的左轮手枪胁迫她,她立刻从他手中夺下枪,一把把他推回到他自己的铺上,然后出了房间反锁上门,离开了。詹妮是我认识的最勇敢的女性。

哈里斯说詹妮曾告诉他:“当他实际上处于十分癫狂和暴躁的时候,事情当然很糟糕,不过只要他劲头一过又如此虚弱和痴呆,我就不会再与他计较了。”

也许她的措辞实际上并不十分刺耳,不过即便她言辞激烈,人们出于同情心也能理解她。他疯了,她清楚这一点,可是她还是和他在一起——没有人强迫她。这个决定是她的,这个勇气也是她的。不过这是最后的恐惧了。

詹妮回到故乡

丘吉尔夫妇到达纽约时,詹妮的堂弟威廉·特拉弗斯·杰罗姆,当时是纽约一名地方法院的助理律师,第一次来迎接她。杰罗姆问她:“我是称您詹妮姑妈呢还是詹妮堂姐?”她回答说:“你为什么不干脆叫我詹妮。这会使你觉得老成些,也会让我觉得年轻些。”

也许在纽约令詹妮感到时光荏苒的是斯坦福德·怀特设计的麦迪逊广场花园,它在麦迪逊街和第26街上,从杰罗姆的旧房子一直延伸到街那边。更新的建筑是与广场只隔三个街区的城市居民保险公司的总部,它遮住了人们的视线,使人注意不到麦迪逊广场正从一个居民区向商业中心转变。

这座城市天气炎热,丘吉尔夫妇只停留了两天。也许他们急着上路是因为他们无法应付社会上各种邀请的压力。

昌西·迪普,他们所见的为数不多的几个人之一,把他的私人火车交给丘吉尔夫妇等人使用,以便他们去巴港旅行。经历了纽约的尘嚣与热气之后,巴港简直就是个充满新鲜海风的天堂,在那里可以愉快地开车、登山。但詹妮的看法是:“据我所知,那里的生活就是新港的翻版,包括接连不断的时装、宴会、跳舞,恐怖中的恐怖是不能玩牌。”

随后,丘吉尔夫妇一行人等乘火车横穿加拿大。

平均算来,我们的火车每半小时停一次,伴随着许多口哨声、响铃声,还有火车司机和居民们的相互祝福。一个小木屋一站,一个平台就是一个俱乐部,那些可怜的人每天的快乐就是火车的到来……在大草原上的生活尽管很可能是单调平凡的,不过,和平以及能与大自然亲密接触,也是一种补偿……在班夫,我们让车停靠在侧线,在那里待了两天,我们真没白去。我们还是第一次望见了落基山,领略了它的伟岸。我们无法拒绝“野性的呼唤”,驾着很不舒服的一种四轮马车和“小坐板”整天到处跑。

在一次出游中,詹妮坚持要下车去碰碰“胡鬼”试试运气。这是些神秘的、天然的大石碑,一半土,一半石头,差不多高达70英尺,形体很像坐在底座上的一个人的半身塑像。印第安人带着极大的迷惑和惶恐看待他们。

在穿越加拿大的旅途中,他们看到了熊熊燃烧的森林大火。

那个时候,我们时常在四周着火的树林中穿行,这真是一幅令人悲伤惋惜的图景,我们脚下虽是鲜绿的植物和五颜六色的鲜花织成的地毯,然而多少英里的黑漆漆的树桩,不长叶子的树干,扭曲变形的枝杈痛苦地挺出覆盖着雪的地面……在某些地方,我们看到树林的大火在沿着铁轨向车站蔓延,可是却没有人想办法去扑救。

在维多利亚的一家旅馆内,她发现一架很棒的钢琴,她经常会弹奏一些曲子,使得聚在一起听琴的老夫人们眉开眼笑。

他们在一个有风的阴天到达了旧金山,那里“好像从一处延伸到四面八方的”无数的电车道让他们感到很惊奇。他们带着一名侦探参观了唐人街,发现神庙、鸦片馆和赌博场所的气氛十分污浊,地方狭小得令人窒息。“这些鸦片吸食者躺在光光的木板上,这是一种如此不舒坦的姿势,但他们究竟是怎样从这种有害的行为中获得快感的,我觉得完全不可思议。”

美丽而难忘的横滨和广州

丘吉尔夫妇一行人来到日本。他们被这个国家迷住了,特别是横滨的戏院,那里的戏有十四或十五幕,往往要演一整天,有的时候甚至是两天。

伦道夫偶尔会发疯,差不多要把整个商店的东西都买下来。詹妮总是耐心而平静地劝解,然后取消所有的订货单。她描述了由于他们是欧洲人而偶尔引发的一些趣事。“迎接我们的小巧的姑娘们怀着极大的好奇心在我身边转来转去,我还没来得及制止她们,一个人已经戴上了我的手套,另一个抓走了我的帽子……又一个则扛着我的太阳伞神气十足地走来走去。”

詹妮还谈到了小村庄的农妇:“结了婚的人很容易凭她们修剪过的眉毛和变黑的牙齿辨认出来,她们容忍这种陋习是为了对她们的丈夫保持忠贞。不过,可以想象得出,这种做法对丈夫们来说可能效果适得其反。她们中有相当多的女孩子,亮光光的头发涂着山茶油,很硬挺,还用木梳、小朵菊花和珊瑚珠装饰,要是你看她们一眼,她们涂满胭脂的脸就会突然笑起来。”他们游览了大半个日本。詹妮这样描述道:“我愿意永远在山脉中,那里有变幻的山影、深不可测的峡谷、湍急的溪流和瀑布,那里到处可以窥见远处的海的朦胧面容。满山的植被大大激发了我的兴致和欢悦,它们全都如此新鲜和吸引人;在我们的旅程中,我辨认出55种农作物和灌木。”

在横滨,伦道夫的病突然又恶化了,基斯大夫报告说“左臂有间歇性麻木”。大夫和詹妮要送伦道夫回英国,可是他坚持要继续旅行。

詹妮给孩子们的信中对他们父亲的情况只字未提,不过温斯顿此时已是一个有自己头脑的20岁的小伙子了。“我劝说基斯大夫告诉我爸爸的准确情况……他什么都说了,还给我看了医疗报告书。我没有告诉任何人……我有多么焦急就不用说了。”并不美妙的现实对温斯顿是个震动。“梅毒”这个词对他心理的影响似乎在很大程度上可以解释温斯顿以后的生活方向:他个人和女人们的关系,以及他对他母亲生活的同情。

温斯顿从那以后写信更频繁了,詹妮从他的信中发现了以前出现过的脆弱和顾虑。他想亲自去那里帮助照料他的父亲,他想要詹妮把所有的事情都托付给他:“我亲爱的妈妈,您写信的时候请让我确切了解您到底在想什么……您告诉过我,写信给您可以随便谈论各种话题。我害怕过分的担忧会拖垮您——持续不断的焦虑加上旅途的劳累会让您扫兴,导致您对所见到的新奇景物索然无味。如果我是您,我会尽量看事情好的方面……总之一句话,您要自己保重。”

她尽了很大努力接受他的意见,她的信中极力对她看到的一切进行绘声绘色的描述。“你的信真使我快乐。”她颇为兴奋地写道。

我们在广州只待了一天,乘一艘有一位英国船长的大轮船游了珠江。当我上船时,我发现在大厅里有一捆一捆的来复枪,还附有给乘客的使用说明——如果需要用的话。这些枪一点儿也没使我感到安全。有人建议我们不要去广州,不过我们考虑,我们只在那里花一天时间,安全还是没问题的。在河口,因为前方横着许多水雷,而中国向导对它们的位置又十分摸不准,轮船不得不抛锚。那是一个可爱的、充满月光的夜晚,我记得从附近堡垒发出的照在我们身上的光柱映出幽灵般的影子,它还照亮了古怪的船只和硕大而简陋的挂着横帆的中国大帆船,它们在近旁游荡着。

……街道上尽是敞开的店铺、旗幡、中国灯笼和艳丽的招牌。川流不息的人群造成一种狂热的场面。当我们走过的时候,他们对我们怒目而视,叫我们“洋鬼子”。商店很吸引人,伦道夫给我买了一只很时髦的碧玉手镯。据说这个玉镯能辟邪。

他们接着去了新加坡,那里热得“像个蒸笼,一个人在这种衰弱无力的情况下肯定会觉得什么事情也干不成”。

柔佛的苏丹为他们举行了豪华的午宴,还带他们参观了他的王宫。在一间屋子中,桌子和椅子是用玻璃制成的,装饰有缀着玻璃纽扣的明蓝色天鹅绒。“午宴之后,苏丹,这位聪明而谦恭的老人,请来了他的妻子来见我们。她是一位很漂亮的大约25岁的切尔斯克人,是土耳其苏丹送来的礼物。她出奇的胖,因为苏丹喜欢大块头儿。她的服饰也特别极了,简单地说是一件丝织的马来围裙、一件带钻石纽扣的短上衣、绕在她脖子上的一串钻石和一颗蓝宝石。在她短短的黑色卷发上面,戴着一顶插着一只鹰的羽毛和一支宝光闪闪的翎毛的天鹅绒格兰古尼帽子,盖住了一只耳朵。我猜想,苏丹认为她已经被看得够多了,突然打个严厉的手势指向门口,她惊恐地瞥了他一眼,然后一转身挪动她的胖小脚飞快地走了。”

詹妮和基斯大夫又一次试图劝说伦道夫结束旅行回英国去。天气热得更厉害了,他们怕他挨不过太长的时光了。大海显得十分肆虐和炎热,船里到处是甲虫、蚂蚁和老鼠。

詹妮写信给克拉丽塔说:“自从我们离开英格兰,我还没遇上几个人能谈谈心的。”“真没法儿说我是多么渴望社交活动,老是一个人待着是很难从胡思乱想中解脱的。最糟糕的是,因为他喜欢去会见一些人,这让我感到害怕。他完全不适合社交……你永远搞不准他会干什么。在新加坡总督官邸他重病了两天,他和生人在一起很害怕。从那时起,他变得安静多了,有时也相当可怜,不过基斯认为这是个坏兆头……”

这是一个坏兆头,于是他们在行李中加进了一口打铅条的棺材。

在仰光,詹妮生活中最重要的一部分光明消失了。她收到查尔斯·金斯基伯爵打来的电报。他已然放弃了对她没完没了的等待,匆匆与别人订婚并准备马上结婚。詹妮给克拉丽塔写信谈到这个:“我在世界上一个朋友也没有了,而且我现在太老了,不能再做什么了。”当时,她并不欣赏她的朋友奥斯卡·王尔德的一句箴言:“女人总想一切永远如故,结果破坏了一切浪漫史。”

伦道夫的病情又恶化了,已经到了最后阶段,他脚步蹒跚,双脚往外撇,咚咚地跺着地。病痛扩散到全身,已无法治愈。他小便失禁,下肢的关节已肿大成团,疼痛使骨头变了形,大脑几乎没有思维。对伦道夫来说,梅毒的病菌好像完全无选择性——它们侵害到他的每个部位。詹妮写道:“你无法想象,这是多么可怕和令人绝望的情形。”

温斯顿给她寄来一封快乐的信,讲述他在帝国戏院第一次对公众讲话的经历。有好几百人从附近的、妇女们喜欢散步的地方挨挨挤挤地奔到舞台下,那是为隔开帝国戏院的酒吧而搭起的。于是温斯顿跳上这个破旧的建筑对人群大声说:“今晚你们已经看到我们聚集在这里,下面要看你们在即将到来的选举中击败那些管理这些破烂东西的人。”阿伯康韦伯爵夫人也在那里,她转述的温斯顿的话是:“帝国的夫人们!我支持自由党!”

以此为标题,《威斯敏斯特公报》(Westminster Gazette)发表了温斯顿的言论。“是我率领暴乱者的——而且还对人群发表了演说。”温斯顿在信中还附寄了一张剪报以作证明。

在乌斯特的汉德利普庄园,温斯顿作为汉德利普勋爵的客人在当地的狩猎会上庆祝了他的20岁生日。第二天早晨在邮局,他接到一封带来他父亲即将去世的消息的信。

“飞机从半空中坠落总是比一辆马车在大街上翻倒要可怕得多,”沙恩·莱斯利说,“伦道夫是像流星一样从天空陨落的。”

伦道夫·丘吉尔的精神和肉体被折磨得太久了,这消息没有引起任何惊讶。他的家人和朋友们许多年来一直眼睁睁看着他一步步走向人生终点——只是广大公众对他身上发生的事情全然不知。对他们来讲,他是一个神秘的名字。《大英名人辞典》将会这样描述伦道夫·丘吉尔勋爵:

他的人格征服了群众,人们钦佩他的勇气,他的智慧和光彩照人的胆识打击了高傲的头盔,不论是敌人的还是朋友的。此外,在他乖僻的无礼行为和粗鲁的过激言辞后面,此时还发现了他那份相当理智的力量和真正笃实的信念。

詹妮失去了丈夫,伦道夫·丘吉尔则留在历史中

这悲哀的一小群人正好在圣诞节前夕回到了伦敦。温斯顿瞧见他父亲“在精力和身体上都十分虚弱,什么也不能干,像个很小的孩童”。在整整一个月中,伦道夫徘徊在人世和彼岸之间。克拉丽塔写信给莱斯利讲述这惨痛的最后日子,伦道夫如何痛苦地呻吟和尖叫,“他们给他注射的吗啡剂量不是让他活动五分钟,而是二十分钟的剂量,然后他松弛下来,进入持续四个小时的睡眠。詹妮一直守在他身边……她一直没吃没睡……”

很久之前希望就破灭了。活下去的希望,美满婚姻的希望,成为英国首相、动摇全世界的希望,这些已成了一个拖延的痛苦,一个长久迷失的天赋,一个没有实践的愿望。

后来,在小说《萨夫罗拉》中,伦道夫的儿子温斯顿·丘吉尔让主人公在临终之前对他妻子说:

你——你会不会忘记? ……不要让自己悲伤。人们记得我是什么样子我并不在意。如果我真的做了什么可以使世人更幸福、更快乐、更满意的事情,就让他们记住这些事迹。如果我真的说过一个思想,它,超越了我们个人生活的荣辱沉浮,可以使生命更有光辉,使死亡不过于黯淡,那么就让他们说:“他做过这个,或者他做过那个。”忘掉这个人;也许,记得他的工作。

理查德·丹普尔爵士记得一位年老的保守党成员这样评价伦道夫:“他使人民相信我们。”他全部的引人注目的政治生涯持续不到6年,煊赫一时的荣耀什么也没留下。12年前去世的丹特·加布里埃尔·罗塞蒂曾在下面的诗中对如伦道夫·丘吉尔这样的人作过总结:

我的名字是“也许会成为——”;

我也叫“不会再有、为时已晚、永别了”。

新闻界在显著的位置刊登伦道夫的每日病情公告。来访者很多。1895年1月23日这一天,他完全处于昏迷状态。第二天凌晨,温斯顿从附近他睡觉的房子里被叫出来。“我在黑暗中穿过格罗夫纳广场,然后在雪地里跑过去。”1月24日6点15分,伦道夫在昏睡中死去,时年45岁。70年之后,也是在同一天,温斯顿·丘吉尔也去世了。

索尔兹伯里勋爵给马尔巴罗公爵夫人寄来一封信函,她悲切地回了信。在短短的18个月中,她已失去了两个儿子。

亲爱的索尔兹伯里勋爵:我感谢您的极富悲伤之心的同情。可是,这太迟了,太迟了。许多年以前,有一天,当我怀着极大的悲痛去见您,请求您作为一个父亲来帮助我——因为我亲爱的孩子失去了父亲。他只剩下了我,可是我无能为力,尽管我愿意把我的生命献给他。我去见您——如果您救助了我,给予我同情,我一定会跪在您的脚下。

……

一切都过去了。我亲爱的孩子已归入他世,啊,现在他似乎被人理解、被人重视了,可是太晚了,这简直是尖刻的嘲弄。

他们没有把伦道夫葬在马尔巴罗家在布伦海姆的地下坟墓,而是葬在布莱顿附近的一所小教堂后面的一处不大的公墓里。日后他的妻子和儿子们也葬在那里。

詹妮形单影只地躺在床上,脸色苍白,眼睛血红,她疯丈夫的死也许对她在一定程度上是如释重负。

就在两个星期前,1月7日,查尔斯·安德列亚斯·金斯基伯爵和伊丽莎白·沃尔夫·朱·格雷切特伯爵夫人,一个比詹妮年轻20岁的可爱妇人结了婚。

如此看来,希望对她来说似乎也破灭了。她毫无保留地把自己献给了自己的世界。她已把她最美好的东西献给了一个丈夫,一个不能接受这些的丈夫,于是她在别人中间展示她的智慧、她的机敏、她的精力、她的想象力,还施与她的爱。查尔斯·金斯基曾是她生活中浪漫的一幕,其他许多男子不过只是配角。他不会忘记她曾给予他的爱,她也不会原谅他的离弃。这是一种专注的、炽热的爱情,一种从涓涓细流汇聚而成的深沉的爱情。如果不是因为金斯基,也许她本来可以为她的儿子们做更多的事。

现在她40岁了,还剩下些什么呢? 狂热的追求者已结伉俪,儿子们在学校里,房子空空荡荡。

“你为什么总是身着黑色?”这是契诃夫的《海鸥》中麦德韦德金所问的问题。

“我是在为我的生活而悲伤。”浓重的黑雾弥散在詹妮的四周。她还不知道整个世界才刚刚为她张开怀抱。

(摘自《活出极致——丘吉尔的硬核母亲詹妮》,[美]拉尔夫·G.马丁著,陈所以等译,华文出版社2021年8月第一版,定价:79.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制