索南才让写的是那些远离都市的生活,让读者看到的却是亲切饱满的故事,讲述着世间到处皆可能发生的纠葛。

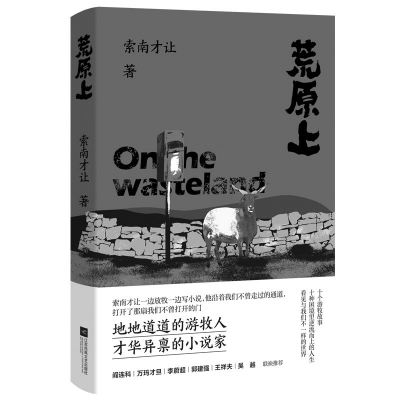

索南才让的新作《荒原上》写的是青海牧区生活,书的封底有一句推荐语:“让我们重新定义为什么人与活着,才是故事的最中心。这种写作,重新校正了某种写作的偏差。”这话一点都不夸张。索南才让写的是那些远离都市的生活,让读者看到的却是亲切饱满的故事,讲述着世间到处皆可能发生的纠葛,与你我日常的困惑相通。地域和时代的痕迹明显,又绝不让读者产生文明高下的错觉——既不让你误以为只要是边地就特别“神圣”特别“朴素”,也不让你感觉这地方的人有着因为“质朴”而必须体谅的陌生和落后。他写的就是“人与活着”——假如咱们生在这地方,也会生长出类似的人性,也会发生相似的故事。作者在严谨诚实的在地性书写中,成功地呈现出与其构成差异与映照关系的世界和你我。小说里的人物不是生活在一个与现代文明隔绝的世界,最多他们生活的空间比大多数读者更为宽广荒凉。

读者很希望读到爱情,索南才让没让咱们失望。他笔下的卡尔诺是个性格拘谨的小伙子,最大的爱好是阅读,这是他的“文化资本”,也是他和银措爱情的纽带。小说写爱情最精彩的地方是,索南才让没有泛泛去把这个事儿讲出来,感情发展主要依靠了一来一往的情书。卡尔诺和银措的书信是不一样的,卡尔诺是小说的叙述者,他的信,怎么措辞、怎么修改,写前写后心里的别扭、忐忑与舒畅,我们都看得到。银措的回信,则只有信上的内容。在几封书信往还中,一个个性强悍而细腻、热爱阅读的少女形象,寥寥几笔就树立起来了。书信中的情感博弈,可并非一件容易的事情,也因此,俩人在寒冷漫长的冬夜里缠绵在同一个毡房,也就顺理成章。但这到底是暂时的,它也是春梦而已。银措留下一封信离开了,那封信充满感情却没解释为什么必须永别。一下子,小说把几乎轻而易举可以达到的浪漫给推开了,给读者看到生活有点蛮横有点可惜有点没道理的本质。索南才让好像坏笑又好像惋惜地说,朋友你看,这才是日子嘛。故事的写实品质毕现。

讲述生活的“顺理成章”,本来就不是小说的任务,或者说,在规规矩矩的日子潜流下面,把心灵的骚动与破坏讲得有血肉有脉络,才是有尊严的小说。就像《在辛哈纳登》,为什么阿爸“毫无征兆地开始了和阿妈长达十年的战争”,“我”开始了十年的困惑,最后发现了阿爸还有一个家。如果仅了解到这个梗概,你会觉得阿爸是个道德败坏的家伙,尤其是阿妈死得那么孤独而突然。但阿爸没有悲伤吗?小说开始时,“我”还是个少年,我发现“阿妈一死,阿爸居然古怪地停止了酗酒”,在默默和“我”一起处理好后事后悄然离开。显然“我”对阿爸这个家伙的想法与做法是没法理解的,又保留着探求的渴望。阿爸就好比那匹“我”深爱的名叫“战士”的骏马一样,陪伴“我”的时候,它是忠实的,但也总有一天会离去。“我”见到阿爸,反复审视阿爸,并最终决定,再没有仇恨,没有困惑,“我一直都是他的儿子”,“一切都过去了”,“我”要放下对“战士”的怀念,先去找一匹好看的马,“然后去迎娶我的新娘”。生活如源自青海的无数江河般,遭遇山峰阻拦,水系或丰或寡,但都沿着时间和土地的轨迹,奔腾向前,绝不回头。

索南才让在这本小册子里,写出一种在荒凉广阔世界中的流浪、懒散、迷失,可能最后是以孤独英雄般的悲壮而回归。那些追捕盗猎者的人们,《牛圈》里的老金,《接下来干什么》的金盖,他们是日常生活的边缘人和自我放逐者。“自己守护自己的家园”这类名头固然不错,在荒原上却显得表面而肤浅。他们并非投身于某种信念,而是投身于行动本身;他们符合我们对英雄的想象,他们的生与死却又必须是孤独的。老金最后被一颗来自盗猎者的子弹击中倒地,“我”意识到:“老金说得对,子弹只有在碰到东西的时候,才最有力量。”同样的,在看似热闹其实无序的世界里,牺牲也必须是无声的孤独的,才有其分量。《乞力马扎罗的雪》写的也是孤独、奄奄一息、难灭的雄心,以及弥留之际飞翔的梦。生命以对平庸的无视,算是调皮了一下子。

细致的观察、感受,让故事沿着它的逻辑自然延伸,也需有很深的锻造功夫,譬如语言的讲究。索南才让的叙述语言是书面化的,有着类似诗歌的结实品质又绝不含混。在处理人物对话时,他则用了一种张弛有度的口语,又保持了相当的信息量:

“昨天去换马,喝得太多了。现在‘白一点’到我手里了。”

“嗯?”贝子惊讶地问道:“不是在巴恒手里吗?”

“哈哈,他干不转。”罗卜藏得意地说。(《德州商店》)

“他干不转”可能是当地方言,也不难理解意思,现场感就出来了。显然,买下“白一点”是罗卜藏一次醉酒后的豪爽,酒醒后毫无悔意,说这些话只为炫耀;但又给自己过于大方的一次开销稍作开脱。这是个作风洒脱而不无节制的年轻男人。

有人从索南才让作品里读出海明威的味儿来,的确如此。他的行文虽简约,却并无海明威那种刻意的极简倾向,他其实已经形成了属于自己的风格,饱含对世界的好奇、热情和把握力,却冷峻、克制。面对红尘,他毫无装腔作势与大惊小怪——“为什么感受到风吹和雪花?因为我们在死亡之间的人生里。”(《荒原上》)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇