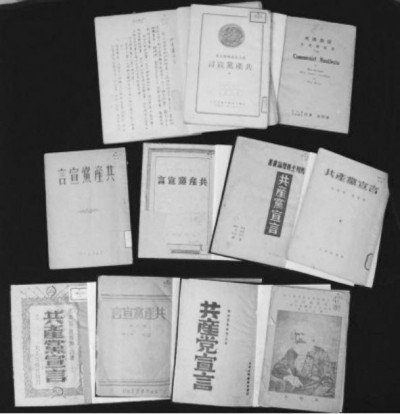

在最初的文学习作、献给未来的 妻子燕妮 · 冯 · 威 斯 特 华 伦(1814-1881)的诗 集《爱 之 书》(1836)中,卡尔·马克思多次提到“幽灵”这一意象,其中一首叙事诗更是以《幽灵》为题。尽管这些“纯粹理想主义的”诗作在思想上、技艺上都不够纯熟,马克思也逐渐意识到自己不会成为诗人,并将留存的小说和诗稿焚烧,但以“幽灵”作为喻体这一手法还是有幸在他的其他类型文章中延续了下来。其中最著名的“幽灵”,当然莫过于他和恩格斯合著的《共产党宣言》(1848)开篇那一句“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲大陆徘徊”中的“共产主义的幽灵”。这些酣畅淋漓的描写让人不禁好奇,马克思笔下这些“幽灵”的源头在哪里?

一、从黑格尔的“精神”到马克思的“幽灵”

在写于1843年夏天的《黑格尔法哲学批判》中,马克思首次将“幽灵”与黑格尔整个哲学体系建构的基点——“精神”明确联系了起来。“当国家精神好像一个神秘的幽灵在大门前徘徊的时候,对它表现得必恭必敬,而在这里,在这个幽灵可以用手摸到的地方,却对它表示冷淡。”众所周知,马克思主义哲学的直接理论来源是德国古典哲学,马克思批判性地吸收了黑格尔哲学的“合理内核”——辩证法思想与费尔巴哈的唯物主义思想,构建了辩证唯物主义思想。一度曾为黑格尔信徒的马克思,从黑格尔那里习得的不只是辩证法,至少还有对“精神”这一概念的理解。黑格尔认为分立性是不实在的,同时他也将“精神”看作唯一的实在。马克思在撰写《黑格尔法哲学批判》时,承袭了黑格尔部分观念,打破了幽灵与其本体的分立性,将这些“幽灵”视为与“精神”等同的“实在”。

1844年,德国伦理学家麦克斯·施蒂纳(原名约翰·卡斯巴尔·施米特,1806-1856)出版了《唯一者及其所有物》一书。在这部作品中,施蒂纳曲解了黑格尔的“精神”概念,大肆宣扬对精神力量的信仰:“精神是本质的东西”,“精神就如此力求成为一切中的一切”……在合写于1845-1846年间的巨著《德意志意识形态》第一卷《圣麦克斯》一章中,马克思、恩格斯对施蒂纳的错误观念进行了批判,并借施蒂纳之口道出了“幽灵”与“精神”的联系。“从言词变成形体时起,世界就精神化了,就变幻形体了,就是幽灵了。”对于世界精神化这种唯心主义观点,马克思、恩格斯加以大力驳斥,而对于“幽灵”与“精神”的联系,他们则做了进一步的阐发,于是就有了《共产党宣言》中的“共产主义的幽灵”。由以上可以看出,马克思笔下“幽灵”的一大来源正是黑格尔的“精神”这一概念。

二、从西方文学作品中的“幽灵”到马克思笔下的“幽灵”

自幼酷爱文学的马克思,从西方文学作品中汲取了大量的养分。文学作品为其提供了旁征博引的素材、鲜明生动的人物形象,同时也提高了他的语言运用能力与修辞水平。马克思的中学成绩单曾称其德语作文“过分追求文辞的华丽和生动”,这几乎是每个立志以文学为业的人初习写作时的通病。经过海量的阅读、撰写博士论文,以及多年编辑工作的洗礼,马克思的语言运用能力得到大幅提升,文风也由“过分追求文辞的华丽和生动”转为了精准恰当使用语言、修辞。通过马克思遗留下的手稿中反复修改的痕迹,可以看出他对修辞润饰与恰当语言的执着追求。以“幽灵”为喻,正是马克思阅读文学作品、执着追求恰当语言的巨大收获之一。在马克思读过的浩若烟海的文学著作中,都有哪些对其以“幽灵”为喻产生了影响? 如果要列一个书目,这个书单或许会很长,但无论有多长,排在前几位的一定有英国作家莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》,以及“幽灵叙事”的代表——哥特文学。

莎士比亚是马克思最喜欢的诗人之一,他经常大段地朗读莎士比亚的作品,莎士比亚的语言及人物也在其笔下不断出现。在悲剧《哈姆雷特》中,莎士比亚描写了一个对于推动情节进展有决定性意义的幽灵——哈姆雷特的亡父之幽灵。正是该幽灵将自己被杀的真相告知了哈姆雷特,才有了其后的王子复仇。多次引用、化用《哈姆雷特》语言并提及剧中人物的马克思,对于该幽灵形象自然不陌生,他笔下那“共产主义的幽灵”,似乎就带着哈姆雷特的亡父之幽灵的影子——他们都四处徘徊,伺机将真相告知为谎言所蒙蔽的人们。

哥特文学起源于18世纪后期的英国,开山之作为英国作家霍拉斯·沃波尔(1717-1797)的小说《奥特兰托城堡》(1764),该流派作品往往大量运用幽灵、死亡等元素,营造出神秘恐怖的氛围。在《英国小说的起源,1600-1740》一书(1987)中,美国罗格斯大学教授迈克尔·麦基恩专门以“幽灵叙事”这一术语讨论了十七、十八世纪英国小说中涉及幽灵等超自然现象的书写,说明了幽灵等元素在当时小说中的盛行。尽管到19世纪前期,哥特文学已经不复往日的繁盛,但其影响依然巨大。许多作家都曾尝试将哥特元素融入自己的作品,例如,英国女作家夏洛蒂·勃朗特的长篇小说《简·爱》(1847)以及她妹妹艾米莉·勃朗特的长篇小说《呼啸山庄》(1847)都带有明显的哥特小说元素,而德国浪漫派作家E.T.A.霍夫曼(1776-1822)的第一部长篇小说《魔鬼的灵药》(也译作《魔鬼的迷魂汤》,1816),更是几乎囊括了魔幻、鬼怪、幽灵所有这些哥特小说的重要元素。马克 思 的 朋 友、著 名 诗 人 海 涅(1797-1856)称《魔鬼的灵药》一书“包含着人的才智所能想象出来的最可怕和最叫人胆战心惊的东西”。马克思也曾经在仅完成部分章节的幽默小说《斯考尔皮昂和费利克斯》(1837)中提到霍夫曼这部小说(“霍夫曼笔下的魔鬼的灵药”)。对于包括《魔鬼的灵药》在内的哥特小说及哥特风格作品的阅读,让马克思对“幽灵”这一意象有了更加深入的了解。

在发表于1848年6月3日《新莱茵报》的《康普豪森在5月30日会议上的声明》一文中,马克思这样写道:“于是负责任的首相竭力想把被遗忘的尸体挖出来,或者把亲切而忠诚的‘联合议会’的幽灵召唤来……”英国牛津大学教授希·萨·柏拉威尔于《马克思和世界文学》(1976)一书中交代了马克思写这段话的目的,及其与哥特式小说之间的渊源:“为了进一步说明‘中古的妄想’怎样在康普豪森的统治下继续存在,并且为了使他的读者有一种幽灵式的、老旧过时的、可笑的感觉,马克思现在又复苏了哥特式小说——恐怖小说的一些常用手法。”马克思笔下的“幽灵”与哥特文学之间的关联,由此可见一斑。

作为当时流行的一大元素,“幽灵”这一意象早已经深入人心,提起它,人们能够迅速联想到它的内涵与外延。因此,以“幽灵”为喻体,可以迅速、准确、形象、生动地将所欲表达的意思展现在世人面前。而这种简洁、直观、形象的表达,正是马克思所执着追求的。总之,在以黑格尔为代表的德国古典哲学,及以莎士比亚、哥特文学为代表的西方文学传统的双重影响之下,“幽灵”成为了马克思笔下最为出色的喻体之一。也正是以“幽灵”为喻等修辞手段,磨砺出了马克思那犀利、生动、富有号召力的笔锋。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇