英国19世纪著名作家利·亨特在《自传》(1850)中坦承:“戈德史密斯令我意乱情迷。《世界公民》我几乎通篇能够背诵,还有文学俱乐部那些趣闻轶事……”同时,他对奥利弗·戈德史密斯(1728—1774)在诗文和生活中表现出的一些乖违之处颇为困惑:“我不知是该和他一同放声大笑,还是一同放声大哭”——因为戈德史密斯时常佯装“多愁善感”,仿佛染上了“英国病”(English Malady)。

“英国病”一词最初指代复辟时代感伤剧或滥情剧中矫揉造作的人物形象:他们因生活过度舒适导致倦怠麻木,甚至故作“忧郁”,无病呻吟。后来的批评家将其引申为:在社会失范(anomie)前提下,由于文化身份错位(displacement)而引发的忧郁、焦虑和失语。特里·伊格尔顿在《民族主义:讽喻与承诺》(1988)一文中曾列举斯威夫特、康格里夫、伯克、戈德史密斯等名人,认为上述爱尔兰杰出之士无不罹患此病。事实上,早在18世纪,与戈德史密斯交情笃厚的文坛盟主约翰逊博士已然揭示出这一“症候”:戈德史密斯独处之时最为雄辩;而一旦置身稠人广众之中,他立刻陷入紧张和恐惧状态——“语无伦次,有失体面”(imprudence)。根据约翰逊博士的观察,其根源在于戈德史密斯和他的爱尔兰同胞一样,在伦敦“缺乏安全感”,由此导致言语失当。这一种“失语”症不同于医学中的失语症(aphasia):后者仅关乎个人健康状况,前者却更多是受到社会文化因素的影响。

现代医学认为,社会习俗通常要求某人在特定情境下做出特定反应,但“英国病人”的人格或自尊却阻止他做出相应举动,结果不免沦为社群“另类”(anomaly)。博斯韦尔在《约翰逊传》中提及戈德史密斯不下三十次,但大多语含讥诮,暗指其“非我族类”。那么,问题是:戈德史密斯“英国病”的病根何在? 他在现实中的“失语”症又如何通过文学想象得到弥补? 要回答上述问题,首先需要从他的文化身份谈起。

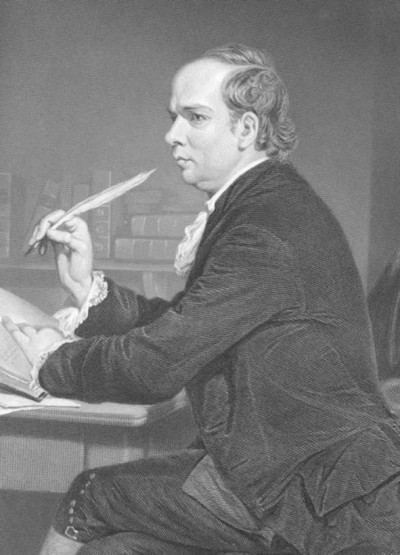

1756年,都柏林三一学院和爱丁堡大学双料学士戈德史密斯初抵伦敦。当时的伦敦面积十倍于巴黎,是欧洲文化艺术之都,更是“年轻人渴望名声和财富的圣地麦加”。戈德史密斯一开始担任药剂师助手,后来通过同乡引荐成为格拉布街(“寒士街”)一名“匿名撰稿人”。随着《中国人信札》(即《世界公民》,1760)以及诗歌《旅行者》(1764)——被约翰逊誉为“蒲柏以来最佳的双韵体诗歌”——的发表,他开始崭露头角,成为伦敦“文学俱乐部”的一员。此后陆续发表的小说《韦克菲尔德的牧师》(1766)、诗歌《荒村》(1770)以及喜剧《屈身求爱》(1773)进一步巩固了他的文学声望。去世之后,他被安葬在威斯敏斯特教堂“诗人角”,与莎士比亚、弥尔顿为邻,可谓哀荣备至。然而,正如评论家所说,在他的多重文化身份中最不应该被忽略的是——他是一位爱尔兰人。

爱尔兰著名莎士比亚学者埃德蒙·马隆(1741—1812)曾描述时人对戈德史密斯的第一印象:“完全是个异乡人:古怪的爱尔兰口音,衣衫不整,邋里邋遢。”在彼时伦敦人眼中,这些来自都柏林(以及爱丁堡)的异乡人无不梦想在伦敦发家致富,犹如“英国的寄生虫”——文学前辈斯威夫特、康格里夫为此倍感屈辱,戈德史密斯及其大学同学伯克(1729—1797)更是深感“压力山大”。伯克通过贵人(辉格党领袖罗金汉侯爵)引荐顺利步入政坛,不久便担任国会议员,而“水土不服”的戈德史密斯只能从“雇佣文人”开始打拼。

“雇佣文人”(hackney)一词,据约翰逊《塞维奇传》一书中的考证,乃是因塞维奇笔下人物哈克尼(Is⁃cariot Hackney)——被封为英国“史上最糟糕的出版商”——而得名。聚集于格拉布街的多半为食不果腹的失意文人,靠手中一支鹅毛笔维持生存。诗人塞缪尔·博伊斯时为《绅士杂志》撰稿人,据说最艰苦的时候曾外出与书商洽谈“生意”,因无力置办体面服饰,只得将白纸缠绕周身以充“门面”。

通常情况下,“雇佣文人”声誉不佳不仅因其贫寒,更因其缺乏“职业素养”。比如为了凑足版面按时交差,他们往往以蒲柏或斯威夫特的名义胡乱编造——“我有时是盖伊先生,有时又是伯纳特或者艾迪生。我删减历史和游记,翻译根本不存在的法文书,而且擅长为旧书觅得新的书名。”——愤怒的蒲柏曾以《群愚史诗》来影射格拉布街群体,甚至贬称其为“粪堆”。然而,包括戈德史密斯在内的这些雇佣“枪手”却不以为忤;相反,他们满怀豪情,因为受到约翰逊《致切斯菲尔德伯爵书》(1755),即所谓寒士的“独立宣言”的鼓舞,认为自己凭借才情和市场,完全可以摆脱“恩主制”的束缚,赢取功名富贵。

戈德史密斯最早受雇于出版商格里菲斯,并一度寄居于其家阁楼之上。格里菲斯因出版约翰·克莱兰的《范妮·希尔》(别名《荡妇回忆录》)而名噪一时,他经商手腕高明,但人品不佳,以至戈德史密斯时时有“被奴役”之感。戈德史密斯继小说家斯摩莱特(1721—1771)之后担任格里菲斯《每月评论》的撰稿人。这位出版商酷爱亲自“操刀”修改文章,而他的妻子——“一位老朽的女批评家,《每月评论》的业余作者”(斯摩莱特语)——更是乐此不疲,令撰稿人痛苦不堪。戈德史密斯将其贬斥为“卖书的文盲夫妇”,不久果断与之决裂,转投出版商约翰·纽伯里(1713—1767)及其《公共账簿》——《中国人信札》最初即刊载于《公共账簿》之上。纽伯里以出版儿童读物著称,被誉为“儿童文学之父”——戈德史密斯经典童话《两只小好鞋的故事史》(1765)据说便是这一阶段合作的产物。

戈德史密斯的格拉布街“同乡会”大多是和他一样穷困潦倒的文人,如塞缪尔·德里克声名狼藉,主要以色情小说而知名;约翰·皮尔金顿性格古怪,后来成为《中国人信札》中哲学家的原型,并曾因债务纠纷三度被捕入狱;保罗·希弗南则是不择手段搅乱出版市场的“皮条客”——上述臭名昭著的寒士无一例外都是爱尔兰人,这也固化了包括戈德史密斯在内的寒士街爱尔兰文人的群体形象。像稍后的戏剧大师谢里丹(1751—1816)一样,他们受到高度商业化的伦敦文学市场的吸引——这一市场为“出身贫寒的才具之士提供了飞黄腾达的可能”;然而对于爱尔兰人来说,这也意味着他们必须清醒地意识到自身的文化劣势,同时必须努力自我调整,逐步“习惯英国人的方式”。

终其一生,戈德史密斯对这群“格拉布街同乡”不离不弃。对他而言,爱尔兰同乡不仅为他提供了丰富的写作素材,也提供了不竭的创作灵感。众所周知,《中国人信札》在报刊连载,是受到伏尔泰戏剧《赵氏孤儿》和孟德斯鸠小说《波斯人信札》的影响,但鲜为人知的是,它更直接的动因是戈德史密斯同乡亚瑟·墨菲(1727—1805)于1759年由《赵氏孤儿》改编的戏剧《中国孤儿》——戈德史密斯不仅前往观剧,并且发表评论。随后结集成册的《世界公民》和《中国孤儿》一样,借异乡人(作者本人)视角抨击英国政治制度及社会习俗中的荒谬之处,以纾解“失语”症所导致的“胸中郁结之怨气”。

再以戈德史密斯1765年出版的《隐士》为例。该诗是一曲优美的民谣,初版时名为《埃德温与安杰利娜》,其灵感来自他的爱尔兰同乡托马斯·珀西博士(1729—1811)。珀西以《古英诗拾遗》(或《英诗辑古》)著称于世,他也是《好逑传》的英译者(由葡萄牙文转译)。在成为爱尔兰德罗莫尔(Dromore)主教之前,他曾担任英国乔治三世的牧师。据考证,在某次同乡聚会时,珀西当场向戈德史密斯展示他新近搜集的一首以“温顺的牧人”开头的中古民谣——正是这首民谣启发了诗人的灵感。

此外,戈德史密斯在小说《韦克菲尔德的牧师》中对饱受压迫的底层社会惨况的描写,很大程度上受到斯威夫特的影响。在伦敦打拼数年未能实现政治抱负,年过半百的斯威夫特黯然返回爱尔兰;在获得足够的“安全感”(远隔重洋)后,写下《格列佛游记》(1726),对英国政坛极尽嘲讽之能事。在更为辛辣的名篇《一个温和的建议》(其副标题为《为了防止爱尔兰贫民的孩子成为父母或国家的包袱,为了给公众带来利益而提出的一个温和的建议》,1729)中,他建议爱尔兰穷人将自家的婴孩卖给富人做食材,目的在于“发展贸易,供养婴儿,减轻穷人负担,并给富人增添乐趣”,这是对威廉·佩第倡导的“政治算术”(political arithmetic)的强烈讽刺,更是对爱尔兰现状的悲愤呐喊。与之相似,在戈德史密斯笔下,牧师一家苦难的根源也在于英爱双方政治经济地位的不平等,或更准确地表述为“不平等的叠加”——“在她与英国的‘不平等叠加’中,爱尔兰是处境不利的一方,也是遭受‘麻烦’的一方。”

作为爱尔兰乡村牧师之子,戈德史密斯在伦敦居无定所,也没有稳定收入——他曾经一度申请随船前往印度,担任外科医生,彻底放弃自己的文学梦想,却遭到拒绝(幸好如此)。他最终选择了文学事业,因为他具有强烈的创作冲动——其素材源于他丰富的人生经历(包括早年的欧陆游学)。而在上述经历中,最弥足珍贵的则是他“寓居”伦敦期间浓烈的思乡情和“疏离感”。

以前述名篇《旅行者》(副标题为《社会景象》)开头为例:“无论我漫游何方,无论我所见何国/我不曾离开的心总是深情地奔向你;/奔向我的兄长,无休止的痛苦,/每走一步,都拽动一条不断拉长的铁链。”尽管出于种种考虑,诗人并未明言故乡“爱尔兰”(代之以“兄长”),但明眼人一眼便可以识破这种“障眼法”。值得一提的是,时至19世纪,在英国遭受迫害而选择自我流放的诗人拜伦对此亦感同身受——他在《恰尔德·哈罗德游记》中同样以“铁链”的意象描画难以割舍的思乡之情(maladie du pays)。

在戈德史密斯眼中,与故乡的和谐宁静相比,英国无疑是“纷争的海洋”:天主教/国教之争、辉格/托利之争,以及王权/议会之争,无不令人哀恸绝望。甚至举国上下引以为豪的“光荣革命”,在诗人笔下也毫无“光荣”可言——相反,却是英国政局走向“失序”和混乱的起点。换言之,戈德史密斯在诗中佯装质疑自己“是否与爱尔兰存在关联”,其实表达的是对自我“无根”状态的怅惘和哀伤。

最能体现戈德史密斯去国怀乡之情的名作《荒村》,其背景是经过国会立法通过的“圈地运动”。“圈地运动”早在15世纪便已开始,17世纪初都铎王朝确认其合法性,“光荣革命”后英国政府亦公开表态支持(马克思认为革命的结果是“把奥兰治的威廉拥上统治者的地位时,又把地主式的和资本家式的货殖家,拥上统治者的地位”)。18世纪初,随着英国工商业的发展,对农村土地的需求大幅度增加,政府乃颁布《共有地圈围法案》,由是圈地运动作为“土地集约化”(李嘉图语)的重要手段,在英伦三岛普遍推广。该运动虽然很大程度上配合并促进了工业革命的迅猛发展,但严重侵害了广大底层民众的权益:他们的家园被毁,被迫四处逃亡。同时,相比于已经走上现代化道路的英国,圈地运动对尚处于农耕社会的爱尔兰造成的影响更为血腥、惨烈,由此也激发了强烈的反抗。

作为皇家艺术学院的“首席历史学家”,戈德史密斯对爱尔兰与英国的历史恩怨极为谙熟。两国不仅人种不同(英格兰属于盎格鲁-萨克逊人,爱尔兰则属于凯尔特人),其宗教信仰(爱尔兰信奉天主教,英国则信奉国教)更势如水火。历史地看,1536年《合并法案》将威尔士与英格兰联结成为实至名归的“命运共同体”,1707年苏格兰和英格兰则合并成为大不列颠联合王国。而反观爱尔兰,尽管1541年英王亨利八世宣布兼领爱尔兰国王,但直至19世纪初英爱两国正式合并之前,爱尔兰都未能拥有威尔士和苏格兰所享有的独立平等地位,而是长期处于殖民地或附庸状态——爱尔兰是英国的“第一个殖民地”(恩格斯语)——这也为二战后爱尔兰共和国脱离英国独立埋下了伏笔。

根据传记作者的说法,《荒村》是一首“长期被英国误读的诗歌”。英国文学史一般认为这是“一首怀旧的田园诗”:诗人采用对比的手法,描绘出英国农村圈地前后的巨大差异。的确,从表面看,圈地前的乡村奥本(Auburn,意为“赭色”)是一个“甜美的奥本,世上最可爱的村庄”,这里风景如画,民风淳朴,到处是一派欢快景象。然而随着圈地运动的进展,奥本变得荒芜萧条,满目凄凉,令诗人大为感伤。文学评论家指出,“《荒村》结合了奥古斯都诗派风格与感伤主义情绪”,并宣称这一种“感伤主义情绪是对新古典主义的理性和严峻的反动”,大抵也是正确的评判。但评论家仿佛有意无意忽略了诗中若干“有力的”(mighty)诗行,如“‘贸易’的骄横帝国分崩离析/像大海卷走人工的防波堤/自强自立的力量挑战时光/正如磐石抗击疾风和巨浪”。同时,诗人也目睹“英国殖民者以极端的不公正和不平等的贸易从爱尔兰牟取暴利”,而“爱尔兰就像被蚂蟥附身,血液循环明显不良”。此外,随着巨额财富流向英国以及大量劳动力流向欧美,“爱尔兰成为一名贫血患者,血液枯竭,村庄荒芜”。正如传记作家诺尔玛·克拉克(Norma Clarke)所说:“《荒村》中的乡愁是个人私情也是民族大义,既是个体化的也是历史性的,它直接扎根于爱尔兰的土壤中”——可见,该诗真正的根系在“贫血的爱尔兰”。

在《荒村》发表之前,戈德史密斯致信约翰逊:“我知道你可能会认为,我所写的不过是我的想象罢了……但是我坚信,我所写的,我在农民身上感受到的痛苦,在未来的四五年间一定会成为真实的痛苦写照。”对诗人而言,这一种唯有异乡人才能感受到的切肤之痛正是由他边缘化的、非主流的文化身份所决定的,而这种“双重(甚至多重)的政治情感和历史记忆”,又是造成他“失语”症的重要因素。

从这个意义上看,戈德史密斯的“失语”症,一如斯威夫特的政坛失意,从根本上说乃是英国人种族偏见和歧视造成的后果。在言辞失语和行为失当的表象之下,潜藏着戈德史密斯真正的悲愤情绪——悲的是故国积贫积弱,愤的是英国的倨傲蛮横和压榨欺凌。约翰逊等人嘲讽戈德史密斯的“英国病”,其实准确的表述应该是“病英国”。

正如美国著名社会心理学家罗伊·鲍迈斯特(Roy Baumeister)在《身份:文化的转变与自我的挣扎》(1986)一书中所揭示的那样:戈德史密斯的挣扎,事实上就是其爱尔兰与英国文化身份的冲突。作为客寓他乡之人,戈德史密斯长期为自我的多重文化身份感到苦闷压抑。而叶芝则指摘戈德史密斯在《荒村》中“吟唱牛羊遍地”的田园风光,“却无视浸染鲜血的三叶草”——其目的在于刻意“讨好英国人”。可见,这位20世纪的爱尔兰大诗人对他的文学前辈显然缺乏“了解之同情”。

牛津大学出版社新近推出的《奥利弗·戈德史密斯书信集》(2018)揭示,戈德史密斯“英国病”的病根在于他的“爱尔兰性”。自初抵伦敦的第一封家书起,该书信集完整记录了戈德史密斯的忧郁、乡愁以及对自我文化身份错位的怅惘。可见,尽管身在伦敦,但无论是诗歌中的吟唱,小说中的描绘,还是书信中的感喟,诗人时刻“想念的是爱尔兰”。因此,在“英国绅士”的面具之下,隐藏的是一颗恒久不变的爱尔兰灵魂。

晚年的戈德史密斯已然是与约翰逊博士和雷诺兹爵士齐名的英国文化名人,但仍保留着爱尔兰中世纪热情好客的习惯(免费招待远近来客),甚至不惜为此背负债务,并屡屡遭人耻笑。他始终牢记自己当初在伦敦举目无亲的惨况,并愿意尽一己之力帮助爱尔兰同乡。诚如《书信集》编选者之一、都柏林三一学院的戴维·奥肖内西(David O’Shaughnessy)教授在该书书评中所言,戈德史密斯始终恪守爱尔兰习俗,是传统文化的卫道士,而非“取悦英国人的小丑”。他的同乡如此诋毁,无非出于褊狭和嫉妒——或可称之为“爱尔兰病”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制