《吴林伯学术论文集》2021年5月由崇文书局出版。22篇吴先生重要的学术论文反映了这位“龙学”巨擘的学术成就,其中《〈周易〉与〈文赋〉》《〈文心雕龙校注拾遗〉补正》两篇为首次整理刊布。附编收录亲炙弟子的回忆文章,更让读者直观感受到吴先生的师德风范。

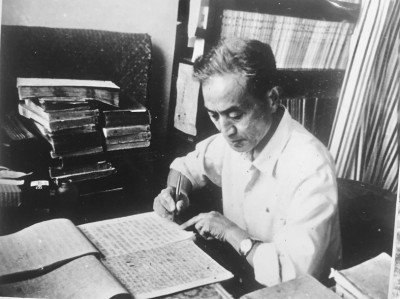

吴林伯(1916—1998),湖北宜都人,著名学者,武汉大学教授。治学博涉先秦群经诸子、汉魏六朝文献,而尤以《文心雕龙》研究为世所重。已出版《文心雕龙字义疏证》《文心雕龙义疏》《论语发微》《庄子新解》《老子新解》等5种,尚有《周易正义》《春秋三传解故》《新玄学论》《文选李注评议》《汉魏六朝作家论》等多种手稿著作尚待整理。《光明日报》曾以整版篇幅全面介绍其生平与学术成就。

吴先生不仅是一位治学有方的硕儒,还是一位授业得法的良师。门下弟子陈书良、易中天、方铭、陈桐生、赵仙泉、陶佳珞等均能阐发师说,并已蜚声学林。

吴先生极重师道尊严,为人庄严而方正。陈桐生《清芬满庭忆先师》(见《吴林伯学术论文集》附编)一文生动记载了1984年吴先生参加研究生面试时的场景:

那一天,68岁的吴先生上身穿了一件质地很好的黑色毛料中山装,下身是一条深蓝色的长裤,衣服熨得很平,能清楚地看出裤线,脚上是一双擦得铮亮的皮鞋,看来老先生非常重视这次面试,像是出席重要会议一样。他给人的第一印象是身板笔挺,面目清癯,精神矍铄,面带笑容,颇有仙风道骨之姿。吴先生双目细长,看人炯炯有神。

易中天对吴先生也有类似印象:“衬衫领口的风纪扣,从来就一丝不苟地扣着。上课时则永远正襟危坐,一板一眼,咬文嚼字。”(《惭愧》,《政协天地》2004年第9期)

吴先生要求学生恪守尊师之礼节,“见诸弟子,庄严持重,偶有莞尔一笑。众弟子称呼吴先生必曰‘先生’,不称‘老师’。吴先生与弟子告别,弟子鞠躬,吴先生也必定以鞠躬还礼,俯仰优雅从容”(方铭《我的老师吴林伯先生和褚斌杰先生》,《华中学术》2016年第3期)。

更为重要的是,他对弟子为人、治学各个方面都有严格而系统的要求。赵仙泉《如何治学》(《光明日报》2016年10月28日)一文指出,入学伊始,吴先生就给学生提出“十准则”“十注意”“八功夫”“五坚定”等信条——这些都是他在长期问学与治学过程中提炼出来的甘苦之言,涉及人生信念、品德操守的培养,治学原则、学习方法的指导等丰富的内容,全面而深细。

指导学生精进学业,吴先生也是一丝不苟、毫不松懈的。易中天说,吴先生在指导他撰写硕士学位论文时,要求每天都到先生家中读书,“早上8点准时到,中午去食堂吃饭并回宿舍休息,下午再读到5点。‘课桌’是一小几,配一小凳,就设在先生书桌旁,你想开溜都不成”。

同届研究生陈书良,在撰写毕业论文时,也是要“遵照先生的治学途径,对《文心雕龙》的七八个校注本进行了三次仔细校阅”(《嵚崎磊落一书生》,《光明日报》2016年10月28日)。当然,经过这番严格的学术训练后,他们都崭露头角,易中天的论文《〈文心雕龙〉美学思想论稿》不但以优等成绩通过答辩,而且由上海文艺出版社出版。陈书良则另成《文心雕龙校注辨正》一文,刊载于《中华文史论丛》;其《文心雕龙释名》也在日本和国内正式出版,得到学界肯定。

陈桐生指出,刚开始与吴先生相处,不免心生畏惧,但相处久了,“他的师道尊严就会慢慢消融”。因为他不仅有巍巍山岳般可敬的一面,还有春风化雨般可爱的一面。

吴先生常和学生打成一片。易中天回忆,上完课后,“先生提着饭篮,和我们一起穿过操场,到对面小山包上的教工食堂去买饭”(《小板凳上做的学问》)。吴先生也常在家里给学生上课,留饭,饭后促膝谈心。(陈书良《嵚崎磊落一书生》)赵仙泉后来感慨,这种与学生密切相处的方式“颇有私塾风范”(《斯人已逝,风范长存》,见《吴林伯学术论文集》附编)。

他十分关心弟子的饮食起居。方铭回忆:

(吴先生)曾翻山越岭,从他居住的武汉大学南三区散步到枫园我居住的宿舍视察。……又因我是北方人,担心我吃不惯米饭,还曾请人在汉口帮我买挂面。当时是计划供应时代,要买米面这样的东西,都是需要动用特别关系的。(《我的老师吴林伯先生和褚斌杰先生》)

吴先生出身贫寒,求学不易,所以能切身体察学生的甘苦,他常现身说法,鼓励自己的学生坚定求学的信念。赵仙泉就深受其教益:

在我自认为被“流放”的日子里,吴先生与我保持通信联系,不断给我打气。其中,他在1983年9月10日写给我的信中说:“上月廿七日信收读,知道你近来的心情。……根据我的体验,一个人只要立志、努力、有恒,什么困难也能克服。暑假中,我去青岛开会,旅途很辛苦,但我在车船、旅舍,坚持重温《穀梁传》,不让时间白白浪费掉……”我那时已下定决心考上研究生,通过艰苦的努力,一年后我终于以优异的成绩被录取,仍然师从吴先生。(《斯人已逝,风范长存》)

吴先生信中提到的经历,正是其“五坚定”中“处境再窘,坚定不移”“困难再大,坚定不移”的真实写照。这种言传身教的方式,往往使人如坐春风,终生难忘。

在学术层面,吴先生展现了一种以“学术为天下公器”的博大胸怀,既能把自己尚未发表的成果毫无保留地提供给学生参考,任由选用(易中天《惭愧》);也能鼓励学生不囿于成说,提出新见。如在读书的次第上,吴先生强调要“务本”,“过好先秦学术关”,告诫学生珍惜时间,集中精力,有其良苦用心。但当学生通过自己的独立思考,得出新颖见解时,却不以为忤。陈书良回忆:

1980年年末,我在吉林《社会科学战线》上发表了一篇对李商隐《无题》诗的笺释,起初我还担心先生会不高兴,孰料先生读完论文后,说:“你将义山诗‘沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟’释为上句写女,下句写儿,都是悼亡常用,没有扯上那些莫名其妙的美学意象,这就对了。”他高兴地告诉其他老教授,还奖励我一套乾隆年间精印东柯草堂刻本《李义山集笺注》。(《嵚崎磊落一书生》)

吴先生这种“平生不解藏人善,到处逢人说项斯”的磊落胸襟,也体现在他乐于奖掖后进的风范之中。1982年第3期《社会科学战线》发表吴先生《〈文心雕龙〉诸家校注商兑》一文,解释《文心雕龙·才略》“孙楚缀思,每直置以疏通”句“直置”一词时,运用了一则学生提供的书证,于是在注释中明明白白写上“武大中文系研究生陈书良同志告我”,用以肯定其好学深思,触类旁通。陈书良教授多年后谈到此事,依然热泪满襟!

吴先生是一位纯粹的学者,他将自己的一生献给了学术事业;他更是一位循循善诱的良师,将自己毕生所得无私地传授给受业弟子。同时具备了这两种身份,我们可以预见,他在现代学术史上的地位将日益凸显。

他转益多师,向骆鸿凯、熊十力、马一浮等杰出学者求学,在名师的启发下,进窥传统学术,对“朴学”有着系统而深刻的认识。他在《两汉学风述闻》(《文教资料》1987年第4期)等文中指出,凡属“实事求是”的学者,都为“朴学”派。吴先生总结出他们的突出特点:虚心向贤师请教;不雷同,不苟异;胸怀坦荡,以学术为公器;立身为学,坚忍不拔;不囿于成说,勇于创新(匡正、加深、补充)。于是他以此自励,也以此课徒,学而不厌,诲人不倦。

孟子说:“大匠诲人必以规矩,学者亦必以规矩。”吴先生这位宗师巨匠,严守师法规矩,在传道授业中做到了“严”与“宽”的完美统一,这可从前面的记述中得到印证。简要地说,所谓“严”主要有两点:一是崇尚德行,强调“先器识而后文艺”,在生活、学习中往往郑重其事,让学生从“尊师”的行为中渐渐体悟、养成“重道”的信念和习惯,明白德行乃是立身的根本;二是严格遵循切实可行的治学之方,对学生“击蒙御寇,爱之能诲”,认为:“为学之方,其唯明确范围,端正学风,集中精力,专攻一点,勿泛览无归而已。”(《论语发微》所附《自传》,文化艺术出版社1989年版)而所谓“宽”,主要也包含两点:一是尽全力为学生创造自由、宽松、温情的氛围,鼓励他们克服客观限制和自身不足,鼓足勇气,掌握方法,向着更长远、更纯粹的学术事业迈进;二是激励学生深造自得,逐步建立自己的学术品格与个性。

唯有“严”才能掌握立身之本、入门之方,唯有“宽”方可踏入自得之途、独造之境;吴先生兼施并用,让学生谨守规矩而不为规矩所囿,故吴门弟子多能戛戛独造,名重学林。

《论语·述而》有“子温而厉”之语,吴先生亦可当之。他以深厚的儒者修养,将“温润”与“严肃”融而为一,让弟子在“温情与敬意”之中逐渐成长,在其言行的示范之下逐渐理解中华文化精微深邃之处。他宽严兼施,德才并育,授业有法,张弛有度,尽显大家气象与风范,他的为师之道,与他留下的宝贵学术遗产一样,至今仍值得我们认真继承,大加发扬。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制