捷克,对年过八旬的刘星灿来说,意义非凡。

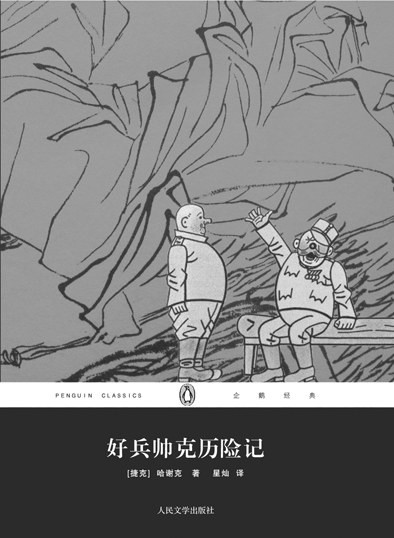

1954年,17岁的她从武汉大学远赴布拉格查理大学求学。在这座文艺之都,她不光顺利完成了学业,还结识了携手一生的伴侣——白崇礼,并萌生了翻译捷克文学的念头。后来,她在回国前后翻译出版过四十多部、五百余万字的捷克优秀文学作品,包括哈谢克的《好兵帅克历险记》,赫拉巴尔的《我曾侍候过英国国王》,诺贝尔文学奖得主赛弗尔特的诗选《紫罗兰》,捷克著名童话作家约瑟夫·拉达的《黑猫历险记》。

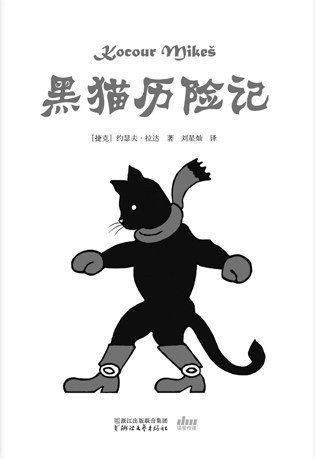

时光萦绕,当年求学海外的青葱少女已是白发老人,却依旧不见一丝暮气,说话行事一如她翻译的《好兵帅克历险记》般风趣幽默。她喜欢聚会,会用电子产品,每天都在阅读和翻译,甚至能清晰回忆起六十多年前在布拉格发生的趣事。她就像《黑猫历险记》里的主角黑猫米克什,充满热忱、活力四射。

“我喜欢幽默友善的捷克人”

刘星灿出生前,父亲梦见天上掉下一颗星星,因此给女儿取名“星灿”。这位湖南湘乡农村的小学语文教师,言传身教,耳濡目染,让女儿在很小的时候,就喜欢上了文科。刘星灿直言不讳地表示:“我学数理化只为应付考试得个好分而已”。

两岁的时候,刘星灿生母不幸去世,父亲续弦之前,她先后寄居在好几户邻居家里。“我当然不能白吃白住,靠我爸爸在农村小学的教书报酬,付给他们几担谷子。这些邻居伯伯婶婶们,待我如亲生女儿,我与他们家的孩子也相处得如亲生兄弟姐妹。我们经常一块儿上山拾干柴枝、拔野菜,下田捡稻穗、挑水、摘菜,干些小孩能干的活儿。”这段特殊的童年经历,锤炼了刘星灿“吃得苦、霸得蛮”的湖南精神。

1954年,国家公派大批学生前往捷克留学。捷克是最早和中国建交的国家之一,虽然是个小国,但在欧洲,完全可以称得上是文化大国,出现过卡夫卡、雅洛斯拉夫·哈谢克、弗拉迪斯拉夫·万楚拉、卡·恰佩克、雅罗斯拉夫·塞弗尔特等文学大家,还有德沃夏克、斯美塔纳、雅纳切克等音乐巨擘。

从中国各地高等学府选拔的优秀学生们,大部分或在布拉格高等音乐学院学习音乐,或在查理大学的捷克语言文学系读捷克文学。从武汉大学中文系选拔的刘星灿,就属于后者。

这批留学生初学捷克语时,还闹了不少笑话。刘星灿至今回忆起来都忍俊不禁。为了学好捷克语,学生们相互约定,要不忘主动与捷克人对话。有位同学上了公车之后,便与身旁的一名捷克工人聊起了工厂话题。捷克语里,工厂(Zavod)与公厕(Zachod)只差一个字母。中国学生问:“你们捷克有哪些主要的厕所呀?”不留意间,他把捷克语的工厂说成厕所了。捷克工人吞吞吐吐地回答:“不好说……”中国学生顿觉奇怪:一个工人怎么会说不出捷克有哪些有名的工厂呢? 他不死心地追问:“那您总可以告诉我,那个最大最有名的厕所吧?”捷克工人很认真地回答:“最大最有名的厕所我从来没有想过,也没有听说过。”他也一肚子奇怪,一个文质彬彬的中国人怎么老追着我问厕所呢? 接下来,两个人相视无言。直到公车经过了瓦茨拉夫大街,捷克人急忙将 中 国学生推下了车,并说:“就在这下面。”原来大街上有座公共厕所。捷克工人左猜右猜,终于得出结论:这位中国朋友可能是需要上厕所。

在捷克学习期间,这群中国学子们受到捷克师生、老百姓的善待。捷克人幽默、友善的性格,也深深影响着少女时代的刘星灿。她笑着说:“我已经记不清有多少个捷克妈妈,我也记不得周末蹭过她们做的多少顿饭。每逢过年过节,捷克同学便带我们一起回家住几天,他们的爸妈,视我们如亲生儿女。”

国家也对他们这些留学生非常重视,刘星灿回忆:“我留学期间,朱德副主席曾率团访问捷克,在给我们中国留学生作报告时曾说过,培养一个留学生,等于培养十几个中国国内大学生的费用,我们听了,都决心尽最大努力完成学习任务,报效祖国人民。”

1956年,一个广西的小伙子白崇礼从中央美院实用美术系毕业后,也被公派去捷克读研究生,他读的是布拉格工业造型艺术学院染织、服装专业。

在一次中国驻捷克大使馆举办的活动中,刘星灿和白崇礼相识了。至今,他们的女儿还保留着一张有趣的老照片。照片里,刘星灿穿男靴男装,白崇礼穿高跟鞋戴头巾,乐呵呵地将脑袋搭在她肩膀上。原来,大使馆组织中国留学生爬山,刘星灿的鞋在途中坏了,她找白崇礼换了鞋。爱出洋相的白崇礼干脆和刘星灿换了衣服,来了张性别反串照。这次登山活动后不久,白崇礼向刘星灿提出确认恋爱关系,回国后两人结婚。

“捷克儿童文学,我最喜欢这一本”

在布拉格学习时,刘星灿就有做文学翻译的准备,后来分配到对外文化联络委员会工作,接触的均为中捷文化艺术人士。结束白天的工作后,她在晚上开始翻译捷克文学作品。就连从事服装专业的丈夫白崇礼,也被她“拉下了水”。

刘星灿翻译的第一本书就是哈谢克的《好兵帅克历险记》,译者署名为“星灿”。这是史上第一个从捷克语翻译的汉语译本,同时是史上惟一的汉语全译本和原文译本。在她翻译之前,萧乾先生从英语译本转译的节本(选本)《好兵帅克》已出版多年。

求学时,刘星灿就深知《好兵帅克历险记》在捷克文学中的地位,便决心首先译它。“哈谢克的语言风格也极符合我本身的性格,译得一点不费劲儿,很享受。”生性直率的刘星灿特别喜欢原著那股粗野劲儿,“对于老一辈著名翻译家萧乾同志,我由衷地尊敬。我读过他的译作,觉得他很有修养,译文也很别致,他的《好兵帅克》是从英译本转译过来的,当然会保持英译本优雅之风范。我

读的是捷文原本,便被它的粗野原味吸引住了,觉得应该原汁原味地表现出捷克人,尤其是帅克这样一个常泡小酒馆的底层人的性格语言特征,否则就不称其为帅克了。”

曾有出版人对比刘星灿和萧乾翻译的《帅克》,说,文字上,萧译得“典雅”,星灿译得“通俗”。萧译作“捡粪”,星灿则译为“捡狗屎”。萧译“死”为“呜呼哀哉”,星灿译为“不得好死”。星灿是完全“放”开的。

沉醉于翻译工作的刘星灿,还拉上了从事服装设计的丈夫白崇礼。“他对我的翻译工作一直全力支持。他知道我这个人粗心大意,我译完一本书之后,他总要细心地阅读一遍我的译稿,那时候还没人用电脑,我的字很糟糕,他不仅为我改错、补漏字,还为我重抄一遍,并与我共同研讨如何撰写前言、后记之类,还配过插图尾花。所以我有时将译者定为星灿、劳白两人。”在翻译工作中,夫妻俩从没因意见分歧而吵过架,“有时我急性子,嚷嚷几句他也不在乎,吵不起来,就这样平淡简单地过了一辈子,我知足了。”(白崇礼老师是中国服装设计专业的创始人,已于2018年去世——作者注)

2002年,65岁的刘星灿接受了一项重要工作——主编、翻译由中国青年出版社出版的全五册的赫拉巴尔精品文集。赫拉巴尔被称为“捷克文学的悲伤之王”,和米兰·昆德拉、伊凡·克里玛并称为捷克当代文坛“三剑客”。

刘星灿得知中青社要出版赫拉巴尔的作品,表示愿意和爱人劳白将晚年的精力投入到这项工作中。他们直接从捷克语翻译,赫拉巴尔的写作风格天马行空,作品中有许多自创的词汇,还会不符常 规地使用文法和标点符号,甚至通篇不用标点符号,所以翻译的难度很大。刘星灿在给一位编辑写的信里,提及了翻译赫拉巴尔时的幕后故事。“这几年被赫拉巴尔

的精品文集累坏了,两三年内译了五部,编审了三部,真是除了吃饭睡觉外,从早到晚乃至深夜,都是在桌上爬格子。幸好在国外女儿家,没有国内那么多电话与交往活动。”她的次女白漓文这般评价母亲的工作态度:“她不管是以前工作中,还是退休后,都是一个踏实肯干的人,答应了别人什么事就会尽力完成任务的人。”

刘星灿笑称,以她为首的译者都是“或奔七旬或过八旬的老眼昏花的人”,可这些老人们却交出了一份认真的答卷,译文雅致、优美而传神,台湾省出版的繁体中文版也采用了他们的译本。

除去翻译捷克的文学名著外,喜欢孩子的刘星灿还翻译了不少捷克的儿童文学,最为著名的就是约瑟夫·拉达的《黑猫历险记》。

约瑟夫·拉达是捷克家喻户晓的童话作家和画家,因为《好兵帅克历险记》插图而声名鹊起。刘星灿在《黑猫历险记》序言里,记录了拉达画展对捷克孩子的吸引力:“他们有的十四、五岁,有的刚到入学年龄,还有的是由幼儿园阿姨领着的小娃娃。一幅幅画面把孩子们吸引得眼睛睁得大大的,脸蛋上浮现着欢乐的微笑。有的情不自禁地喃喃自语,有的不知不觉地把指头塞进嘴里,还有的干脆和画面上的帅克对起话来,七嘴八舌,你一言我一语,好不热闹。”

《黑猫历险记》的主角黑猫米克什活泼单纯、正直幽默,在刘星灿眼里,它就是最原汁原味的捷克人。“翻译的时候,我不觉得它是猫,它就是一个捷克人,是我的好朋友。”她高度评价这本经典童书,“捷克儿童文学,我最喜欢这一本”。

“过得简单便健康”

刘星灿晚年随女儿定居温哥华。在异国,很少人知道这位灰白头发、笑容开朗的老人是中国首屈一指的捷克文学翻译家。84岁的她,

很享受退休后的晚年生活。疫情期间,爱热闹的她因不能和女儿、朋友们聚会小有遗憾,但好在还有不少趣事可以打发时光。

她很庆幸现在有很多时间可以自由支配。她重读了自 己翻译过的文学作品40余本,偶尔画点速写,也会练练毛笔字。天晴时出去晒晒太阳,散散步,做做操。利用晚上看电视的时间,同时织毛线,给亲友们发发微信。她现在正在阅读一本有趣的捷文书,《世界各国小幽默》。

这位快乐的老人对自己的评价是,喜欢和小孩交朋友,嘴巴没遮拦,大大咧咧,乐呵呵。她总结自己的长寿秘诀:“我总认为过得简单快乐便健康,反过来说,人若健康才快乐。与人相处,无论是与家人或同学、同事、朋友其实并不太难。我相信在正常情况下,你若对人家好,不去损人利己,对人家友善包容,人家也会对你好。至于碰上与自己性格三观都合不来的人,我一般不会勉强去与之深交。”

刘星灿回忆,大女儿一两岁时,她曾出国两年,女儿由丈夫和奶奶照顾,她为此牵肠挂肚了很久。“两个女儿相隔十年出生,我各自喂了一年的母乳,每天中午都从工作单位骑自行车回家喂奶。因为工作忙碌和出国,我无法亲自照顾培养她们,使她们曾经有一段时间无法享受母亲的温暖与爱恋,加上我粗心大意的毛病和缺少带娃经验,让她们无法和别人家的孩子那样享受到童年里应有的舒适。我至今都从心底觉得对她们有所亏欠。如今老了,眼看着她们有了自己的儿女,也要工作,每天忙得不亦乐乎,还要牵挂和照顾我,实在于心不忍。我一定要尽力照顾好我自己,不让她们太操心。”

她也承认,自己还有不少缺点,比如粗心大意、脾气急躁。次女白漓文小时候写作文的时候提到:“我妈哪 都好,就是老爱说‘他妈的’。”对此,刘星灿很认真地“澄清”:可能是小时候在农村讲话习惯了,我们湘乡几乎每句话都带着粗野之词,大家都不觉得在骂人。还有话比“他妈 的”更难听。近期,在女儿的鼓励下,刘星灿开始用录音笔和iPad记录一生中有趣的点滴。录音 笔和 ipad 这些现代玩意儿,她还用不太转,急得满头大汗时仍会顺嘴说出几句口头禅——“他妈的”。

除去偶尔说脏话,刘星灿还有惊人之举,经常有出版社找到她希望授权译作时,她每每大大咧咧地回答:“不用给钱了!”据次女白漓文回忆,她这种“语出惊人”还不在少数,“可能就是当时嫌麻烦了,人家一夸她的书多好读者多喜欢,她就一激动不要钱了,有时事后也后悔”。

刘星灿拒绝稿费的心愿其实很朴素:“我打心眼儿里觉得出版社很辛苦,无私地帮我们做编辑出版工作,我感激还来不及呢,再又想到他们也赚不到多少钱,自己拿了一份工资,生活过得去,就无所谓什么报酬了。”

作为老一代著名翻译家,她希望中国年轻的翻译人能好好珍惜时间。因为“人生苦短,要勤奋,抓紧时间。在保证身体健康的前提下,努力地坚持不懈,并认真踏实地干点儿正经事”。

面对当下内卷严重、心情焦虑的年轻人,活了近一个世纪的刘星灿也有几句话要说:“焦虑没有用,不能依赖别人,唯一的出路是努力奋斗,一步一个脚印地艰苦学习和工作,才能有所作为。”

(本文图片由刘星灿老师提供)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制