“一个真正的脱俗之人”

葛路先生活脱就是《世说新语》中走出来的人物:身高一米八几,瘦骨清像,鹤发红颜,仙风道骨。先生平日木讷静处,不善言辞,但古趣盎然。无论熟人朋友还是第一次见面的客人,他都没有寒暄客套。客人坐下后,他会亲自沏上一杯清茶端上来,然后谈话直奔主题。他的研究生喜得贵子,请假回家,匆匆赶回学校上课,葛先生见面既不道喜也不问安,劈头就问:“你超假了吧?”一句话把该同学本来兴高采烈报喜的话噎了回去,一肚子不高兴。早年先生讲课,带着陕西口音,不紧不慢。讲到得意处不禁在讲坛上自己呵呵笑出声来,但下面听课同学并没觉得有可乐之处。一次葛先生只顾自己尽兴,忘记下课时间。下面同学饥肠辘辘,有个同学忍不住吼了声:“吃饭啰!”他先是一怔,马上就说:“下课!”默默站起走人。这些日子我还在暗自庆幸,在滚滚红尘之中,居然还能亲见一个真正的脱俗之人、一个几乎没有人间烟火气的魏晋人物,很是稀罕,幸运。

葛路和克地夫妇都是我的老师。他们都是北大哲学系美学教研室教授。葛先生原名光植,因为追慕鲁迅先生,以鲁迅名句“世上本没有路”之意,改名为葛路。葛夫人原名刘曼华,因参加地下党改名高克地,笔名克地,我们一般称呼高老师。说到北大美学,国人皆知朱光潜、宗白华,今日的美学青年们对于葛路、克地的名字可能闻所未闻。但是,在上世纪80年代,北大哲学系在恢复高考之后首次招收美学研究生的导师名单中,继朱光潜、宗白华之后,还有四位副教授:杨辛、甘霖、葛路、克地。此后直到1989年葛路、克地离休,他们一直是美学专业研究生导师。今日从北大美学走出来的学界“大咖”,很多出自葛路、克地名下。当然,自古都有“英雄不问来路”之说,葛路和克地先生在学界淡出,在根本上与这三十年学界的风气相关。

我是1986年考上北大哲学系美学研究生的。原本报考的导师就是克地先生,专业方向是审美心理学。录取之后,由于种种原因我转入闫国忠先生名下,改学西方美学。我们这一届是新时期北大美学专业招收的第四届硕士研究生。其实这四届学生入学后,朱光潜、宗白华先生都没有讲课,并在我们入学的当年相继去世。接替他们美学事业的就是葛路、克地先生那批人。这批中年学者作为中坚,担负着教学、科研的重担,也引领着学界的潮流。被学界十分看好的中国美学史,此时正处于拓荒时期。跟随宗白华先生编写《中国美学史资料选编》的于民、叶朗先生,进入中国美学史的研究,后来出版了以于民《春秋前审美观念的发展》为代表的一系列中国美学著述,在学界产生了巨大影响。葛路、克地夫妇是1979年调入北大。他们延续原先自己的学术轨迹,葛路先生主攻中国古代绘画美学,克地先生的方向是美学原理。教研室当时给研究生所开的课程有十几门。葛路先生讲授“中国美学史”和“中国绘画美学”。他要求学生对于中国古代画论,不仅熟读熟记,还要手抄。克地先生讲授“马克思《手稿》研究”,期末开卷考试,所出一道题目是:举一个艺术的事例,说明黑格尔逻辑与历史统一的观点。这一道题,我至今也没有答出来。

那时正是葛路、克地先生的学术黄金期。克地先生1982年就出版了《美学思考录》(福建人民出版社),从对马克思《1844年经济学哲学手稿》的研究切入,深入辨析了马克思关于“异化劳动”的思想。由于“美学大讨论”后期几家观点逐渐趋同,各家都以马克思《手稿》作为依据,《手稿》成为当时美学界新的焦点。尤其是朱光潜先生,他不仅做了深入研究,还重新翻译了部分文字。克地先生的解释,深刻独到,与众不同,在当时的中国学界卓然一家。她由此对美学领域一些比较重要的问题,如“什么是美学”“现实美”“形象思维和艺术分类”等等做了细致、深入的研究,展示了这些问题原本的深刻含义,并提出自己独到的见解,受到学界的高度评价。

“我自信是齐白石艺术的知音者”

葛路先生在这几年间出版了他的扛鼎之作,并任《中国美术通史》(八卷本)副主编和美术理论卷主编,奠定了他作为当代屈指可数的中国美术史理论权威的历史地位。他的代表作《中国画论史》(1982年上海人民美术出版社初版,名为《中国古代绘画理论发展史》,2009年北京大学出版社再版),在浩如烟海的古代绘画理论中,遍勘旧籍,披沙淘金,分类整理,深入系统地勾勒中国古代绘画思想的发展线索,重点阐发了中国文人画论中表达的中国哲学道艺合一、以艺体道的意识,由此揭示中国画独树一帜的特点和久盛不衰的生命力。全书深入浅出,简明生动,属于中国画论史的典范之作。作为姊妹篇的《中国绘画美学范畴体系》(漓江出版社1989年初版,北京大学出版社2009年再版),则是从历史的纵向发展与特定历史时期横向切面交织点,在起于春秋止于当代的中国古代画论中,提炼出中国古代绘画的美学范畴。在对立统一、表里相随关系中,使众多范畴各归其位,犹如结网捕鱼,纲举目张,展示出一个完整的理论体系。这不仅从中国绘画的特质和社会功能、审美标准、创作法则三方面,对中国绘画美学中的诸多概念进行了全面的梳理,而且融合了中国绘画的实践经验,体系性展示了范畴的历史演变轨迹。例如,“媚这个范畴,在六朝是衡艺的美称,往往与道联接在一起,成为对偶范畴——道媚。唐以后开始有转义,有时媚与俗联结在一起,成为表达艺术风格不美的概念——俗媚”(第2页)。而从流派和时代思潮来说,“怪”的范畴也具有特定的演进路线:“扬州八怪,作为一个画派来说,同当时的摹古风形成鲜明的对照。……八怪之怪,最主要的是表现在他们的创造性和随之而来的新颖性,对此在正统的保守者的心目中便以怪看待。这个怪是艺术上的进步现象。”(第106页)后来黄宾虹黑得出奇的“苦画面”,齐白石主张“舍真作怪此生难”,“意造从心百怪来”,都是对“怪”的延展。而潘天寿则对于“怪”的推崇有简明的论证:“绘事往往在背戾无理中而有至理,僻怪险绝中而有至情,如诗中玉川子(卢同)、长爪郎(李贺)是也。”最后,葛先生还批评当下的艺术现象:“近年来我们看到不少貌奇的书画作品,从运笔到章法,明显地在弄奇诡,可是多为外在之物,没有内美。”(第106—110页)

可以说,葛路先生的这两本书也是学术史上的“网结”,是中国美术史论的经典,也是学习中国美学史的案头必备,在学界一直享有很高声誉,早就有译本流布海内外,影响深广。当然,葛路先生认为,还有些范畴当时思考不成熟,在后来著作中他又提炼出“圆与方”“暗和淡”等范畴。

在如此学养的基础上,葛路先生笔下的艺术作品分析、品论,在艺术经验的把握与理论论证两个方面,都达到炉火纯青的境界。《艺海捉象——中国艺术丛论》(安徽教育出版社2013年)是葛路和克地先生论艺的文集,内容涉及中国古代和现当代绘画、书法、雕刻甚至戏剧和文学。关于书名中的“象”,王锦民教授解释不是指“意象”,而是佛教“香象渡河”之“象”。据佛经说,兔、马、象过恒河,兔浮水而过,马也可能不触河底,只有象以坚实的步伐踏河底过河。“香象渡河”比喻佛法的精深彻底。“捉象”表明葛路和克地先生“要在艺术和学术的海洋里用心用力,以追求和把握最高的真谛”(《青年美学论坛》第2辑第218页。四川人民出版社2019年)。如宗白华一直主张的,中国美学要勾连哲学与艺术作品两端,书中所述画家作品,上接儒道佛思想精要,下连水墨丹青笔意心韵,处处显示出史家的渊博和论家的精深:

徐悲鸿画马,艺术表现空前。回顾中国古代画马名家如唐代的曹霸、韩干,宋代的李公麟等,都脱不出功利性的“鞍马”范围,多着重于对象客体的神形描绘,以得神骏之气为审美的最高追求。在画法上,曹、韩是勾线重彩,李公麟是白描。元代赵孟頫画马,要得马之情性,在审美观上有异于韩、李。清代“扬州八怪”之首金冬心画马,借马抒怀,文人气息很浓。他突破前人的线勾勒笔法,以粗笔写意造型,给观者古朴怪诞的感觉。徐悲鸿画马,思想境界大为开阔,他要借马写中华民族之魂,抒自由民主之志。他以线面结合的大写意笔触,奔放无羁地挥扫,水墨淋漓,气势磅礴,令人心快神爽。(第288页)

作者的眼光和学识,由此可见一斑。所谈古今书画名家名作,独具慧眼,不仅有清晰透彻的说理,还有吉光片羽迭出的新思。一向谦逊的葛路先生在书中不无自豪地说:“积多年的视察、研究、思考,我自信是齐白石艺术的知音者。”(第200页)除了一些具体艺术作品的品评,书中也涉及古今中国艺术史的一些重大问题,例如董其昌“南北宗论”和现代中国画的出路等。特别可贵的是,在谈论中国哲学对中国艺术的影响时,葛路先生提出了老子“恍惚”思想的意义:“恍惚之状是人们现实生活中常遇到的一种景象,一种似有似无的迷离境界。它在现实生活中为文艺家屡见,可是它入人心目而难于出人之手,人们感觉到了,却不易物化为艺术品。宋、元、明、清有些画家喜欢画烟雨、风雨、烟云、月夜等景象,追求迷离恍惚的意境。米芾父子的水墨山水,可能是开端者。元代高房山继其后,画史记载他画钱塘夜月景致,甚为出众。明清时期,有些画家又以朦胧写花鸟、竹石。”(第19页)在当下的中国艺术评论界,类似这样的真知灼见,难得一见。2004年葛路先生与黄苗子、程至的、华夏、王伯敏等,被中国美术家协会表彰为“卓有成就的美术史论家”,实至名归。

受古代画论影响,葛路老师的文字言简意赅,平实而典雅,流畅不失警练,但缺乏铺陈和渲染,可谓“骨劲肉少”。克地先生西学颇深,思维缜密,文采焕然,文章可谓“有骨有肉”。近日来我重读了葛路和克地先生的这几部书,感受到与当下一些同类书籍的基本差别,即葛先生的书是为知书画者而作,所说都是了解中国书画艺术的行话和至理,是进入中国书画艺术内部的寻问、思考和探索。即使是作为中国书画门外汉的我,也由此摸到了“读画”之门径。而当下很多此类书,则是为不知书画者而作,故作玄虚所谓“生命”“存在”“顿悟”之类,皆为白云苍狗,与书画本身无关,为了娱乐也是糊弄外行。但外行看热闹,有市场效应。葛路先生书中引宋代李唐诗云:“云里烟村雨里滩,看之如易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”既是一种自嘲,骨子里还是表达了一种对学术坚守的信念。

“无愧生平,安详归去”

我与葛路、克地先生的真正来往,是在他们离休之后,也是我留系工作之后。每年春节我总要看望一下离退休的教研室老师。后来杂事太多,但每年必看的老师也是葛路、克地和于民先生,尤其是在我作为教研室主任期间。克地先生身体一直不大好,一般上午拜访时,她会出来小坐十几分钟就回床上躺卧静养,下午则基本不会客。现在记忆中的一些事主要与我向他们求字或者他们馈赠给我的墨宝相关。

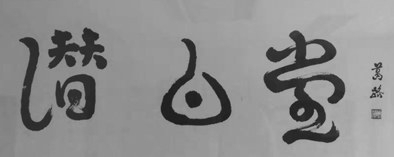

离休后葛路、克地先生都转入书画创作,沉溺其中,居室墙壁上挂满字画,大多是他们自己的作品。葛先生自己撰有《大篆之美》专文,自称视书法为抒发性灵之活动,不屈我趣,不趋时流。正如郑板桥所云:“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思;冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。”葛先生说,他经常在梦中构思到一种字的结构章法,大笑而醒。行家认为葛先生的大篆气象浑厚,行草融合汉简、章草、晋帖等书体,自立面目,韵味古朴,淡中寓奇。而我观他的书法,觉得大篆有钟鼎形状和气象,字如其人,不仅透出先生的古直,而且胸有剑气。先生的章草不落俗套,平实之中有奇美和明媚。克地先生的画,境界极高,秀骨神气,玉洁冰心。

从我个人经历来说,最艰难的岁月是1989年毕业留在北大工作之后的几年。除物质生活极为窘迫之外,还有人生理想的重大挫折。这期间去老师家拜年,也是寻求一种安慰和寄托。大约是1991年春节,我去葛先生家拜年,顺便求他一幅字,并命题为“师道”二字。不久即拿到葛先生用大篆手书的一幅立轴,“师道”二字下面空白处有长篇真书题跋:“韩愈云:师者所以传道授业解惑也。道之所存师之所存也。孔子曰三人行则必有我师。是故弟子未必不如师,师未必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻。如是而已。启群同志嘱写师道二字,盖有所感有所思也。凡共勉之。”这幅立轴我一直挂在斗室十几年。实际上,我也是借此来治疗我的精神伤痛。

由于我一直没有私家车,每次去先生们家造访都坐公交。而且我生来没有送礼物的习惯,都是两手空空去闲聊。至后来,去葛路、克地先生家也带上一盒新茶。葛先生很高兴,说好酒好茶可是好东西,但是烟不是个好东西。他还特地为我手书一幅行草,是孙星衍的名联:“莫放春秋佳日过,最难风雨故人来。”空白处有长篇题跋:“中国自古重友情,孔子曰:有朋自远方来不亦乐乎!友情之贵,缘于植基道义。庄子云:君子之交淡若水。亦此意也。清人孙星衍撰联:莫放春秋佳日过,最难风雨故人来。以景衬情,增加意境之神韵,实获我心,故屡书不倦耳。”他提到的好茶还有安徽六安瓜片。由于我不常回安徽,也不记得是否帮他搜购过。

北大燕南园56号原系周培源的故居,2007年春,被批准作为美学和美育中心的办公用房,我们美学教研室全部迁入。此为园中之园,环境雅静优美。有一天,中心主任叶朗先生忽起雅兴,要给这个地方起个斋名室号之类。要求各人开动脑筋,搜肠刮肚,搞一个像样的,不能出丑现眼,贻笑大方。我为此也琢磨了一下,不揣浅陋抛砖引玉,取朱光潜、宗白华各一字为“潜白堂”。有人说“潜白”与“浅白”谐音,不合适,被否了。但其他人始终没有提出方案,此事也就不了了之。一次与葛先生偶然提到这事,葛先生说:“潜白堂”很好,既含朱光潜、宗白华名字,也有《庄子》“虚室生白,吉祥止止”之意。他不仅为我手书两幅横匾,还手书一幅挂在自己家里。2013年秋,我的工作室从燕南园56号迁入人文学院2号楼,也将先生手书的“潜白堂”横匾装裱起来,悬于正墙。来访者对于葛先生气足神完、神采奕奕的斗大真书赞不绝口。

葛路先生八十寿诞时,有人出钱出力,撺掇他在北大图书馆搞了一个个人书法展览,让我为他主持一下座谈。开幕那天他就对我说,以后再也不搞这种展览了。但是,商业大潮不知怎么也熏染了这个魏晋人,又无情地耍弄了这个魏晋人。有人请他给一个店名题字,他答应了,斗大的大篆,极有笔力功底,古雅厚重,有金石之声而不失秀丽之气。求字者拿到后,十分欣喜,顺便提到如何呈上润笔。他毫不客气说一字两千元,三个字六千元。他将此事告诉我,意思是物有所值等价交换,似乎没有亏待人,意思还有白送的人情。我只能暗暗叫苦,说不应该收钱。他不知道,像他这种离休在家远离社会的学者,要想打入现在的书画市场,必须先到处送字,以造成燎原之势,然后借助炒作,才能实现字画的市场价值。他这样的做法实质上断送了自己字画流入市场的道路。事实也是如此。

在约三十年的交往中,我也常常感到来自葛先生这个魏晋人不寻常的温暖。先生的两本代表作都出版于上世纪80年代,市面上已无踪迹,经我推荐给北大出版社王立刚先生得以重版。葛先生在“新版跋”中诚挚感谢我和王立刚先生。拙著《百年中国美学史略》出版后,不经意得罪了很多人。由于二位先生晚年兴趣基本不在学术,我起初没有给二位先生赠书。葛先生对此事颇为上心,嘱我送上一本给他看看。大约一周后,葛先生来了电话,长谈约四十分钟。他不仅没有丝毫批评,还谈到从中对于滕固尤其是宗白华有新认识,令我十分感动。此外,由于各种原因,我在担任6年教研室主任后,于2013年坚决辞去。葛先生得知消息,以为我出了什么事,犯了错误被免职,因为很少有主动辞职的,特意来电话询问缘由。听我说了原因,他也表示赞同。

从不谈个人经历的葛先生,在生命的最后两年,很艰难地对我说过惨痛的往事。根据他的回忆录《我与时代》(人民日报出版社2015年),葛路先生是1947年离开陕北定边来到北京,先想报考徐悲鸿的北平艺术专科学校,但因未受过基本训练没有录取。后来考上了华北文法学院国文系,并获取免费。1948年投身学生运动,并于同年8月地下入党。而克地先生早就是党员,并是支部委员。因此,他们是革命情侣,志同道合。他们于1948年冬被组织介绍进入解放区河北正定,克地入中央党校,葛路入华北大学学习。1949年春节葛路先生进京,亲身经历了开国大典:“仰望五星红旗冉冉升起,幻想着未来美好的岁月。”(卷首)他先在政协交际处,后入政务院人事局,1953年本来准备去《人民文学》工作,已经拿到丁玲的介绍信,却被王朝闻留在《美术》杂志任编辑。然而在1959年的反右倾运动中,葛路先生遭受错误打击。后来在历次运动中,不仅他们自己受到冲击,下农村,下牛棚,他们的子女也受到影响,没有上大学。以至于他们晚年一直觉得对两个儿子有愧疚。

在农场体力劳动大半年,葛先生于1960年秋天进入吉林艺术学专科学校美术系教书。半个世纪以后,葛路先生认为这是塞翁失马。“假设我仍在编辑部工作,是不会在美术史领域获得成就的。”(第119页)

2015年6月5日我最后一次去看他。我们最后这次谈话,从下午4点到5点半。此前2014年春节我去造访葛路先生,发现他的背驼了,腰弯下近90度。原本的大高个弯折下来,就像狂风摧折的大树,让人看了很心酸。我问他怎么回事?他说:精气神没有了。后来说,他不能写大字了。而我们最后这次谈话的不久前,葛先生又摔了一跤,大腿筋拉伤,不能走路,坐在轮椅上。他说话清楚,能自己端杯喝水,但精力较差,语音微弱。谈话到后来,他的记忆有点模糊。我见状要告辞,但他几次制止,要继续谈话。直到5点半,我看时间很长了,怕影响他身体,便决意告辞。他仍然有点失望,不舍。现在回想,他可能还有想说而未说的话。我以为还有机会,没想到竟成永诀!

考虑到二位先生晚年寂寞,我在职期间杂事繁多,先生住西二旗,交通也不方便,不能经常陪他们闲聊,曾经介绍学生去拜访先生。本来是想让学生从先生那里学点真货,二来帮助先生排遣寂寞。但此事弄巧成拙,给葛先生带来很大不快。我为此感到十分遗憾和惭愧。

2015年8月15日下午3点左右,我与一干人等正在燕南园56号美学中心,庆贺闫国忠老师八十华诞。欢声笑语之中,接到葛先生大儿媳电话,说89岁的葛路先生饭后沐浴午休,2点时,家人发现他已经溘然长逝,十分安详。这一喜一悲似乎演绎了人间情感的极致,也似乎折射了葛先生的极致的人格性情。

葛路先生不仅是中国古代画论史权威和中国书画卓越评论家,与于民先生一样,葛路先生也是宗白华之后的中国美学史大家。他们的理论遗产,还有待整理。由于各种原因,葛路先生去世,我和他所有的学生都没有去向遗体告别,也没有任何追思活动。葛先生逝后,家人一直没有敢告诉克地先生。2019年10月,哲学系办公室主任告诉我,克地先生于9月28日上午11时在北京某敬老院辞世,享年90岁。这对美学夫妻,也是我的老师夫妻,终于在天国相聚,不知是否还是与书画结缘,与美学结缘。

葛路先生曾这样描绘莫高窟卧佛:

塑像则直取精神境界,如九方皋相马,无视皮毛玄黄。释迦侧身而卧,面貌端庄静美,双目虽微睁,却宛若甜睡的贵妇。卧佛留给观瞻者的深刻印象,是一位毕生为理想奋斗而当生命结束时已实现了理想,表现着自我满足的神情。笔者想,对人类文化有着杰出贡献的先哲们,如中国的孔子,在他73岁临终时,也会有过无愧生平,安详归去的心境。(《艺海捉象》第104-105页)

可见这样的文字,已然就是先生们的生命慧光,不禁令人无限感慨、神往。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制