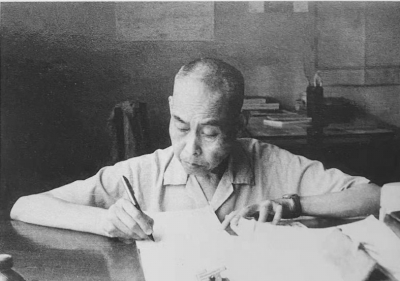

谷林先生(1919—2009)留存于世的信札颇多,已见出版的有《书简三叠》《谷林书简》《爱书来》,但恐远非其书信的全部。近见陈原先生(1918—2004)保存的谷林信札八通,一通写于1979年,另七通写于1994至1998年,娟秀的字迹透出不疾不徐如谈话般的萧散爽适,凝结于信笺的是浓浓的书卷气和超拔的古意。这些信札陈老生前未见公开发表。如今两位老人都已故去,陈原致谷林信暂不可见,但遥想他们写信与读信的场景,总涌起一种温暖的情愫,依稀看出两人的文字往还,以及不限于纸上的笔墨交道。

一

谷林原名劳祖德,生于浙江宁波,“谷林”的笔名是借其女儿之名。他与陈原相识的具体时间未见有文章涉及,据谷林自述,他1954年秋由新华书店总店调入文化部出版局,先后任计划财务处副处长、办公室副主任、出版三处副处长。陈原1957年从人民出版社调入文化部出版局任副局长,可知他们有多年同事之谊。“文革”开始,他们被编成一个劳动小组,“一帮一,一对黑”,1969年一同下放到湖北咸宁五七干校,“同吃同住同劳动”,扫厕所,扫食堂,搬白菜,运黑煤。陈原1972年6月从干校回京,分配到中华书局、商务印书馆联合机构;谷林1975年返京,借调到中国历史博物馆做文献整理工作。他们再次恢复联系,从谷林的信推测至迟是1979年。

1979年8月,中华书局和商务印书馆各自恢复独立建制,陈原任商务印书馆总编辑兼总经理,其随笔集《书林漫步》也由三联书店重印出版。他托同事先送上书和信,打算国庆节去看望谷林。谷林9月25日回复:

昨天是我的姑娘二十一岁生辰,恰好王栋同志带来《书林漫步》。全家特别高兴,我和女儿一起读了来信,欣赏书的封面设计,我自然免不了要讲一讲这本书在十年前的遭际和一些批评家的逻辑。这也是“书林”,但不是林荫大道,倒是有点“曲径通幽处”之妙罢了。

陈著在“十年前的遭际”,指《书林漫步》1962年上海人民出版社出版后,成为批判的对象。谷林显然知情,所以讲给女儿。他对陈原将“登门拜访”当然“恭候光临”,但又申说时间不便——家中接待远方来客,他约好节后半个月见面,详细交代乘坐的交通路线,见其周到细致。

陈原拜访谷林的内容不得而知,但以当时境况推测,他们交谈的话题离不开1979年4月创刊的《读书》杂志。陈原作为主编,除审读重要文章外,还负责签批清样,主要编辑工作由副主编史枚承担。所以很有可能登门请谷林为《读书》作编外校对或评刊。谷林1996年6月致扬之水信说他“与《读书》的创办诸公算是老熟人”,“每月给《读书》看一遍清样”,当从这次拜访开始吧?陈原为谷林《书边杂写》作序称,“自从《读书》创刊之日起,我的心就常常不平静,不是这个小小的刊物烦人,不,是因为它处在艰难的时代,不说你也明白的。然而谷林却全然不顾这一切,他迷上了《读书》。他一丝不苟地读着《读书》,做义务校对,义务编辑,义务评论员,一直发展到写补白式短文”。

谷林的“义务”劳动得到丰厚的汇报,他与《读书》杂志最终互相成就。他说自己“居近《读书》编辑部,如处春明宅子”,得益最大的是成为《读书》的作者。查阅该杂志发现,1979到1999年间,共刊发笔名和本名的补白及文章,谷林91篇,劳柯24篇,劳祖德8篇,总篇数超出金克木(104篇)和黄裳(100篇)。

在为《读书》写短文字之前,谷林很少发表文章。他说:“我二十以前很羡望成一个文人,机缘不凑巧,也没能如愿升学,解放后在出版的圈子边际绕行,事务纷繁,竟一字不曾下笔,现在看来,可谓洪福齐天,历次运动,概未沾边,直至文革,否则必面目全非,甚或墓木早拱矣。”(1997年5月24日致止庵信)谷林的“被发现”源自《读书》“助推”,也与其修养和学识有关。他自幼爱读古诗词,多年文字濡染尤其与周作人的翰墨往还,深受知堂散文影响,又以十三年之功勉力整理《郑孝胥日记》,积累了深厚的学识。他曾叙述在干校与陈翰伯、陈原“共案桌”关于“阅读词典”的交谈:“有一天,我偶说闲杂,起头毫没来由地开讲称:‘我们’经常不查词典……,翰伯抬起头来,面向陈原,一笑,打断我的话柄,插嘴云:‘我们’倒是经常翻查词典的……”(《书简三叠》第147页)谷林当时大感狼狈,“虽则捱了记闷棍,实在受教非浅”,从此渐亦词典不离手,甚至把缩印本的《辞海》书根也磨破了。博览群书,吸取众家之长,使他在名家云集的《读书》作者群中,文风独树一帜,喜欢者众。其第一部随笔集《情趣·知识·襟怀》1988年由三联书店出版,与陈原的《人和书》同列入“读书文丛”,第二部散文集《书边杂写》1995年出版。从此,很多人借用“书边杂写”为文,成为爱书人品书、读书的题目。

二

《书边杂写》是陈原作序。

谷林开始并不知道请陈原写序,在回忆出版经过时提到:“我缴稿时无序,脉望问我道:‘如果我代你求得一序,你反对吗?’我岂能那般狷介,拒人千里,自然就接受了,但事先既不知求自何方尊者,也没有得窥真经。我因胃肿瘤切除手术住院,脉望惟恐意外,此书乃提先当做此辑的首种抢印了出来,并亲送来至病床。”(谷林致沈胜衣信)

陈序写于1994年7月22至23日,题为“二合一:无题”。作序的原委是:

忽一日,为一套新作问世而奔走呼吁的脉望,匆匆来到我的斗室,把两帙原稿往我桌上一放,说:“请你翻翻看,能不能写两节类似《黄昏人语》那样的东西。”她用的是“你”,而不是“您”,使我连一句客气的推脱话也说不出口,只好听从她的命令:“翻翻看。”

“脉望”是“书趣文丛”的总策划沈昌文、陆灏、赵丽雅(扬之水)等人的笔名。在谷林和陈原之间牵线的是赵丽雅。陈序原为谷林和施康强二著合写,因对谷林个性的精准概括得到众多书迷的喜爱。序中说:

谷林是个书迷。书迷者,仿佛是为书而生,为书而死,为书而受难的天下第一号傻瓜。……他受了难,可他没有听从死神的召唤。但从此他就降到“牛鬼蛇神”那一档……

请注意,“为书而死”“没有听从死神的召唤”并非简单的陈述句,个中埋藏着一个沉重的故事,但很多读者并不知情,仅作字面理解。谷林曾给朋友透露,“引用者都一本正经地把它看成赞美书,于是一起参加歌颂,我自然不便出头露面来申说”。

他欲言又止,未将之具体化、细节化,想必是未到吐露全貌的时机。2002年1月30日致沈胜衣信接着两年前的话头,打开回忆的闸门,完整地叙述了“发生在一九六七年的夏天”的事:“那一天,开完斗争会,我照常回家,心里极为平静,既无恼怒,也无悲哀。一家子吃完晚饭,收拾完毕,也就准备分头就寝了。”但他打定了结束自己的决心——当然是“未遂”——他目盲的儿子听到了厨房的异常声响,摸索着打开厨房的门,惊醒了家人,把他及时送到医院,终于救治过来。

这就是陈原序中“没有听从死神的召唤”之由来。

一般读者,谁能想到“为书而死”四字背后藏着如此惊心动魄的故事呢?谷林选择此时说出,是因陈原此时“躺在病床上,不省人事者经月”。现实与过往令他“言之黯然”,赋诗一首:“倏忽浮沉身各散,平生胶漆念常悬。名根自笑洵难断,夜梦从君在日边。”其悲凉心境让人想起李白“月下沉吟久不归,古来相接眼中稀,解道澄江净如练,令人长忆谢玄晖”的意韵,感受到他对友人惺惺相惜的懂得和深切的挂念。

对陈原慷慨作序,谷林借用自己为张中行作序得到的“谢助威”表达感激之情。1994年12月24日向陈原写信问候,从读序的校样说起:

“编辑部在编目录时,又在题后加了两个字:代序。我看初校样,总觉得安排得不太妥帖,就是说,又加括号,又加破折号,自然还应该署名,一行挤不下,如何留空?我也想不出好主意,只能作为疑问提出来。这次看二校,对校样仍难满意,算是一个悬案,搁在那儿”。

妙的是,他从编辑赵丽雅提出“最好是自己校”之“最”字,引申出“最后的晚餐”之“最”,生发感慨:“88年底即出第一本小书来,送了不多的几位交旧,过了六年,竟有三位已成古人,再过六年呢?”然后呼应圣诞节问候友人健康:“真希望打开电视机能看到教堂里在做大弥瑟,能看到一群穿着白色长袍的男人或女人合唱《欢乐颂》”,别有一番韵味。

陈原接受了“代序”二字,1997年收入《陈原散文》书中,改题为“无题——‘二合一’代序”。谷林收到寄赠的《陈原散文》,1997年6月29日写信再次表示感谢,“重为鼓吹,不胜欣幸”,同时给老友分享了南北读者对陈序的反馈:

曾经在南北见到三则对《杂写》的短评,都在文中引了“为书而生、为书而死”八个字,似乎作者于书的“一往情深”,很使他们感动。最后,又有一位楼肇明先生在议论“老生代”的散文写作时,提到我,竟说我有“为书籍的一生”。这很有意思,一个语言学家用普通口语写成的文字,仓促读过,得到的却是“别解”。我因此,不免对自己的阅读能力也意抱怀疑。

信中说他在电视上看到记者采访陈原的镜头,“声容俱佳,感到安慰”,指陈原1997年6月应邀到上海参加“商务印书馆一百周年暨香港回归图书展”活动,在书展举办的“中国出版:传统与现代化”的主题报告会上作学术演讲。从“一切如常,不劳垂念”来看,当是收到陈原问候的信,“因作此笺,以宣葵向之忱,并申谢意”。

用典和古僻词是谷林书信的特点,读过《书简三叠》的读者应有会心。这里使用的“葵向之忱”,化用唐代元稹诗“葵心倾兮何向,松影直而孰明”、宋代苏轼诗“望穷海表天还远,倾尽葵心日愈高”,表达自己向往思慕的心情。

谷林因年老多病的现状,对前人所言“老病难为乐,开眉赖故人”自有一番解读,对友人健康的关注和祝福愈显真诚。1995年9月10日致扬之水信末,一连三问,“有陈原消息吗?他健康吗?在北京吗?”透露其欲知老友近况之急切心情。其实,他一个月前曾给陈原写过信,对照着读也颇有意思。

柏公:

前些时见丽雅,向她问起你的健康情况,她说,好像不错,但情绪不太好,并转述你的话说:好些熟人有病——其中包括你。

这使我很感动。

后来,大约在一次什么会上,子明见到你,回来告诉我的,又是你的怀念,还说要给我两本书。在这之前很久,也是在一次会上,他已碰见过你,归来就说,你将约他和我前来喝茶。我们等了许久,没有等得电话,真是傻,为什么不照诗人说过的做:如果春天不来,我就赶去和他同住!遗憾的是,我以后就病了。

……

至于书,仍是想望,可否在有便人可托时请代交邮寄下,也许不止两本了。邮寄不挂号,据经验也不至丢失。

衷心祝你健康——包括身体和情绪!

祖德上九五、八、十二

信开头称呼“柏公”,是陈原友朋书札中见到的唯一使用的称呼,源于陈原四十年代使用的笔名“柏园”,八十年代在《读书》开专栏使用“柏元”笔名,想必谷林比其他人更熟悉其名。而落款用原名祖德而不用笔名,体现了对陈原的敬重。信中“子明”指倪子明,曾任三联书店总编辑,《读书》杂志副主编,与陈原和谷林都相交颇深,陈原常将二人并提,如1996年9月3日给沈昌文信提到,“寄劳祖德的书两次均退回,也许是我把住址搞错了。能否请你们那里就近送一下(子明的书亦在内)”。子明与谷林衡宇相望,来往频繁。谷林与《读书》的工作联系,基本上都由他交接。退休后他们常在一起谈书谈报,还充当信使,送书送刊,所以谷林致友人信中提及子明最多。

三

谷林的确达到了陈原描述的“书迷”境界,对书爱得真切、爱得痴迷,尤其珍爱朋友送的签名本,所以曾给朋友抱怨借书产生的小烦恼:一李姓朋友“先要我寄一种陈原的新书给他,但未说书名,很可能是他见到‘火凤凰丛书’的广告了,但其时我自己也尚未见到《黄昏人语》,因之寄了《我的书与人与事》给他。他看了甚感兴趣,又来信要借《书林漫步》及其续编,还有《记胡愈之》”,“陈原三册书均由作者签题,我保存得很好,寄去后时惴惴”,担心“寄还时倒角卷页,颇损书品”(1996年5月25日致扬之水)。也是爱屋及乌吧。

陆续接到赠书,谷林投桃报李,撰文评论陈原的《书和人和我》与《不是回忆录的回忆录》。他别开生面,不从内容入手,而从“辅文”分析,见其特别着意之处。他为两书的“献辞”“触目动心,宛若苍莽之气带来了一阵薄凉嫩寒”,文中指出,《书和人和我》卷头空白页居中的上端题了八个字“书和人和我献给你”,版式别致,用宋体新四号字分排三行,构成一个倒竖的小小等边三角形,每边约长两厘米。他似问作者:末行孤零零一个‘你’字,透着亲切,‘你’是谁?三角形洞明的中心是不是隐含着一个谜?《不是回忆录的回忆录》献辞页正中印有三个外文字母“ToU”——他又产生疑问:大写的U还是那个‘你’吗?笔道很细,显得墨色浅淡,是不是如此方合宜去点染缕缕的深情密意?真难捉摸,真费思量。”(谷林《闲览杂记》,见《书城》1997年第6期)

谷林还把读后感与朋友分享:

承陈公厚爱,源源赐寄大作,已积存一大摞。虱多不痒,看不过来先且堆着吧。但挂在心头的是一笔情债,又觉得沉重得很,时时缠绵缠绕于梦回之际。晨夕即抽出来翻检一阵。《书话》中《陈寅恪的最后二十年》于首节切实嘉许后,第二节劈头写道:“如果书中没有充塞着过多的廉价感叹,那该多好啊。”真是大快人意。接着举例言之,结尾论证明快:“一段真实的材料,往往比十段廉价的议论或赞叹更能打动人。”一篇字数无多的评议,写出对作者无量厚爱——“又慈祥,又严厉”(这是《书林漫步》里的一个篇名)。(1998

年12月15日致扬之水信)

“大快人意”四字,真乃英雄所见略同。他读陈原赠的《记胡愈之》,“看了很动情,却又忘掉自己该如何着笔。想接着读陈公的书”,于是发现“失校处”,特别提出来说道说道,正可见其读书严谨认真的态度。如书中“爱罗先珂”一章,年龄前后有误,“阅后很想摘报陈公,以备再版挖改,但是颠三倒四少闲情,不知要拖到哪一天。又想,出版社对重印工作也未必安排得很紧凑,似无着急之必要……”出于这一考虑,他给陈原信中并未指出这些“失校处”。

1998年新年伊始,谷林收到陈原赠书《对话录:走过的路》后即书一信。

柏公:

昨自子明处分惠到小书一册,欢喜、拜谢!谓之“小书”,出诸貌相,也是实话——实话者,乡下人的俗话也。如果遵照公文程式,则理当敬称作“大著”,入手已黄昏,即刻坐在灯下展读,从头读起,到第二天,就不免疑惑起来了,因为柳凤运这个名字很生疏,而其吐语遣辞则十分熟识,以为客主一体,乃乌有乡之无是公子耳。于是先看后记,方知对话全文,曾经“字斟句酌,删削润色”,则如出一手,自属当然。尤为欣然者,知有语言学全书三卷即将杀青,必荷见赐,可细细拜读也。

我入晚即困顿不胜,早睡久成习惯,书遂暂置床头,中夕醒来,例服安定半片,而此夕服药无效,探手取书,以之催眠,岂知催眠复不成,于是一径看下去,直至东方渐白,全书卒业。破去三更睡眠,胜得今日昏蒙。您说,感谢这本书呢?嫌怪这本书呢?

我长久不看《辞书研究》和《中国语文》那两种杂志了,以前喜欢乱翻,无非既有闲钱,亦多暇晷,完全不是为了做语言学的学问。如果说可惜,所惜是任何一种学问都不曾钻研,忽然行年八十,炳烛余光有几,悔已无及,也就不悔,依然任性闲览以乐月日焉乎!因之,见到第8页上的脚注,分外高兴。

久不相见,每以起居为念,只因出门不便,未能趋候为憾。得读新书,喜慰有在纸墨之外者,率书数行,以申新岁新春之祝!

祖德上言九八年元月十日

《对话录》确是“小书”,加上目录不到百页,文字仅三万字。谷林将读此书的过程如实道来,尤其连夜通读后那句“您说,感谢这本书呢?嫌怪这本书呢?”情致宛约、风趣昂然,亦情语也。信中“第8页上的脚注”指陈原翻译的《我的音乐生活》与《柏辽兹》《贝多芬:伟大的创造性年代》列入“爱乐丛书”,即将出版,他“分外高兴”,一为老友出三本新书,二为自己能得到赠书也。

几个月后,陈原约谷林见面,这从谷林1998年4月12日信可知,他描述这次见面“匆匆未能稍倾积愫”,颇有苏东坡“别后乃积千万言”的况味。

柏公:

上月廿七日一晤,匆匆未能稍倾积愫,但望见颜色,略聆音息,觉得精力未减往昔,私衷殊引为慰。归来候所盼赐书,竟逾旬始得,亦未及向子明查问由何处转递,致延伫如许。原来以为只是两种,不承望居然多出一本《柏辽兹》,细想广告上必应同时宣示,足见是心粗眼花,仍属黄昏色相,无可奈何。《我的音乐生活》这次是入藏此书的第三回了,初版本是从书店里买来的,当时此身犹未隶属于阁下,书却是整本读完了。子明自疑不懂音乐怕看不了这两种,我即以曾读过此册而宽解之。印装质量大有进展,亦可喜。只是前赠的重印本没有找到,记不得被谁拿走了。检点阁下的著撰,我大约有了全部的签名本,堪推传家之珍。只是不卜十岁的外孙他年乐于消受否。日前阅黄裳《故人书简——叶圣陶》篇,引圣陶老人收到毛边本《金陵五记》一书复信中语云:“即将全册徐徐裁开,此裁书亦为一乐。至于听受,须待有人得闲乃可,已成习惯,不亟亟矣。”自幸尚能目接,但也已越看越慢,颇虑“听受”之期日逼,故并叮咛小外孙他年须破费功夫为姥爷诵诗书也。收到赐赠,理当回话,此笺聊充回执,以为较通电话可增添几句闲言语稍泻孺慕耳。敬颂时绥!

祖德拜上,九八年四月十二日

《我的音乐生活》是陈原翻译的柴科夫斯基与梅克夫人通信集,1948年出版,1950年重印,所以谷林说他买初版本时,“此身犹未隶属于阁下”,他把陈原相赠“全部的签名本”,“堪推传家之珍”,无疑是对老友最大的褒扬。陈原1979至1998年二十年间出版了二十多部书,涉及语言学、出版、人物传记、散文随笔、音乐传记等。谷林收到赠书,把回信当作回执,“较通电话可增添几句闲言语稍泻孺慕”,也是谷林的个性使然。他曾对扬之水说:“陈原老人赠书,子明与我各得一分,子明当日通一话,我则三日致一札——所谓三日,非写作之难,盖计及邮程也。不能也换成电话吗?不能,一换就像无话可说了。”(1998年7月22日致扬之水)在他看来,电话确实快捷方便,但不及书信表情达意的含蓄婉转。“三日致一札”,世间也少有他这样老派人的认真庄重。

未几,谷林又收到陈原寄来的《贝多芬:伟大的创造性年代:从〈英雄〉到〈热情〉》,当然复信叙旧。

柏公:

上月初刚受赠三册印装俱佳的书,这个月开头第一天,又得到一册,查版本记录,此次在近年一套的书中印数大增,不知是因为贝多芬的声名震人,还是前两种供不应求,销行榜上居前列,总之可喜可贺,而尤当道谢。

贝多芬我只有一册傅译的传记,罗兰的译本,我以前收罗过,文革以后,就只有一本傅译《传记五种》里的那些儿了。前年底买了一本《莫斯科日记》,一直企盼出版社会趁热闹也把纪德的《苏联归来》配套印出,却至今没有音讯。“日记”翻了翻,没有看完又搁下了。退休九年来,购书很少,但架上有待补读的存书却很多,这回罗兰的书便有了三种,但还是不敢下决心,争取一鼓作气用整月时间把三册连续看完。女儿从婆家归来,说奶奶问我小外孙:你姥爷一天到晚没事儿闲得发慌吧?小外孙说:不,他看书看报做作业,一点没空!小外孙的观察如此,而我则报纸也多看不完,积压在床脚后。以前原是“慢拍子”,如今则是荒腔走板,真不知如何是了。专谢,敬颂身笔两健!

劳祖德上 98-05-05

文字恭敬得体,温煦宜人,围绕“书和人和我”的话题细细道来,楚楚有致,毫无敷衍之词。谷林曾言,“文章是做出来的,书信则是‘泻’出来的——不塞不止也”。读其书札,正如他说“声口宛然,一目了然”,细细品味,又觉辞质情深,心绪宁帖,正所谓见性情,见人品,见学识。陈原描述谷林“是宁静的,淡泊的,与世无争的,绝不苟且的,诚恳到无法形容的”,这知人之论,确从谷林信中得到印证。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制