李大钊是中国共产主义运动的先驱,伟大的马克思主义者,中国共产党的主要创始人之一。近日,由笔者编著的《李大钊年谱》由云南教育出版社出版。看到自己花费了不少心血和工夫编撰的文稿变成正式的著作,笔者的喜悦之情自不待言。但回想起编著的艰辛过程,真是感慨万千!欣慰的是,这部年谱广泛搜集了有关李大钊的大量史料,对李大钊的革命活动、思想言论和人际交往,都进行了力所能及的考察和研究,并取得了一些新成果。本文拟对编撰过程中坚持的原则、取得的新发现和笔者的体会作一简略的介绍。

基础入手广搜史料

李大钊是革命家、学者,亦是社会活动家。他生活的时代,正是近代中国报刊传媒、社团学会、新式学校等新生事物萌芽并逐步发展的时代,李大钊是这些新生事物培育的时代青年,同时亦是积极参与者、实践者和开拓者。而他后来从事的革命工作,在当时的历史条件下又多为地下的秘密活动。因此,在广泛搜集史料时,我主要围绕着以下三个方向进行:

第一,基于李大钊是生活在中国近现代的公众人物,首先集中于报刊资料的搜集和阅读。

鉴于先行研究者较多地利用了《晨报》,我在此基础上,将阅读重点主要放在《京报》和《大公报》这两份京津地区的报纸上,同时旁及《申报》《民国日报》等。而对李大钊所参与创办、编辑和撰稿的《言治》(月刊)、《言治季刊》《甲寅日刊》《宪法公言》《新青年》《少年中国》《新生活》等报刊,则全部通读。通过广泛查阅和重点通读,从中获得许多新的资料,兹举例说明:

1923年9月2日,苏俄政府代表加拉罕抵达北京,是当时政治生活中的一件大事,《晨报》《京报》均报道了北京各界人士赴车站欢迎的消息,但关于李大钊是否参加了欢迎活动,这两份报纸均未提及。而我在9月3日的《大公报》上查到了一则明确的报道:“昨日午前十点十五分,苏俄代表加拉罕氏由奉抵京。”“筹备中俄交涉事宜王正廷及北大图书馆长李大钊等,均在站欢迎。”(《昨日各界欢迎加拉罕之盛况》)这证实李大钊参加了欢迎加拉罕的活动。再如1919年6月,陈独秀因散发《北京市民宣言》而被捕后,李大钊曾四处奔走营救,但此事在北方地区的报纸中不见记载。后转换思路,特意查阅在上海出版的《时事新报》和《民国日报》,果然在1919年6月23日的这两种报纸上找到了李大钊营救陈独秀之事的报道。(《陈独秀案之大疑团》)此外,还有诸如吴佩孚拟请李大钊就任北洋政府教育总长、李大钊曾被北京女师大学生提名为校长人选之一、李大钊曾在国际大学演讲等史事,都是以往李大钊研究界从未提及而在我多方努力查找后搞清楚的。

第二,从李大钊任职北大的角度考虑,致力于从他在北大的友朋、同事和学生的日记、书信、文集中搜集相关资料。

以往出版的几种《李大钊年谱》,主要利用了白坚武、胡适、吴虞等少数人的日记。我则在更大范围内阅读和搜集李大钊师友的相关记载,因而发现了许多为前人所不知或知之而未利用的史料。在此略举两例说明:

苏甲荣日记。苏甲荣是五四时期的北大学生、少年中国学会会员。他留下《日记》以及其中有关于李大钊的记载,以前并不为人知。2000年冬天,我得知北大图书馆从老馆阁楼上发现一堆尚未整理的旧书和文稿,便闻讯而至。经过申请,图书馆特准许我在馆长办公室翻阅这批新发现的老资料。经过仔细搜索,我从中发现两本没有署名的日记册,其中一册中,竟然记录有1919年五四运动当天的情况。发现后,我迫不及待地将日记翻完。翻阅过程中,不仅弄清了日记的主人为北大学生苏甲荣,而且发现了有关李大钊的数条珍贵记载!当时,心中的喜悦真无法言说。然后,我花了一周工夫,在馆长办公室将日记中的重要内容抄录下来。兹将苏甲荣1919年日记中关于李大钊的记载摘引一条,以见其价值:

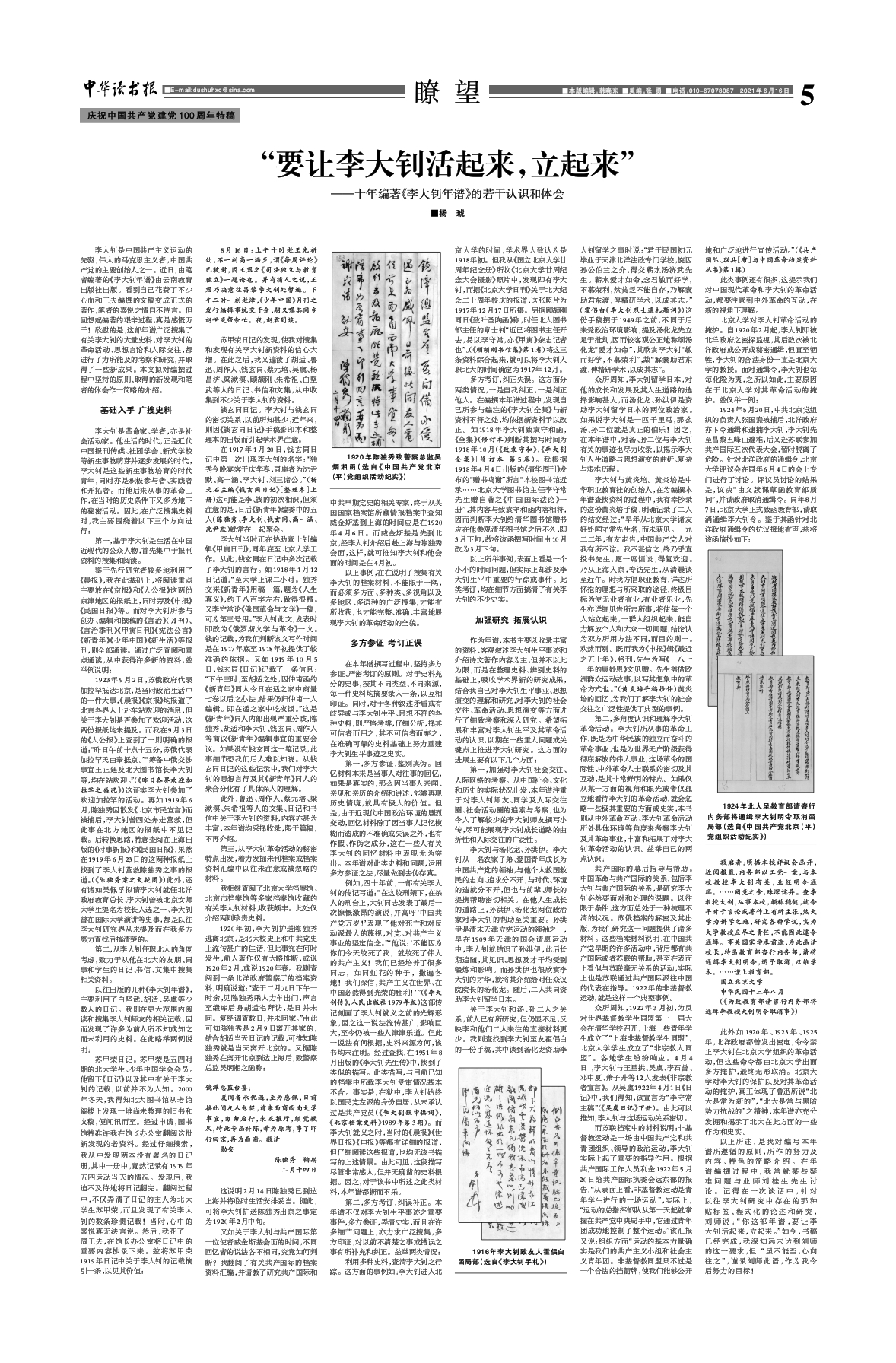

8月16日:上午十时赴王光祈处,不一刻高一涵至,谓《每周评论》已被封,因王君之《司法独立与教育独立》一题论也。并有捕人之说,王君乃决意往昌黎李大钊处暂避。下午二时一刻赴津,《少年中国》月刊之发行编辑事统交于余,嗣又嘱其同乡赵世炎帮余忙。夜,赵君到谈。

苏甲荣日记的发现,使我对搜集和发现有关李大钊新资料的信心大增。在此之后,我又遍读了胡适、鲁迅、周作人、钱玄同、蔡元培、吴虞、杨昌济、梁漱溟、顾颉刚、朱希祖、白坚武等人的日记、书信和文集,从中收集到不少关于李大钊的资料。

钱玄同日记。李大钊与钱玄同的密切关系,以前所知甚少,近年来,则因《钱玄同日记》手稿影印本和整理本的出版而引起学术界注意。

在1917年1月20日,钱玄同日记中第一次出现李大钊的名字:“独秀今晚宴客于庆华春,同座者为沈尹默、高一涵、李大钊、刘三诸公。”(杨天石主编《钱玄同日记》[整理本]上册)这可能是李、钱的初次相识,但须注意的是,日后《新青年》编委中的五人(陈独秀、李大钊、钱玄同、高一涵、沈尹默)就常在一起聚会。

李大钊当时正在协助章士钊编辑《甲寅日刊》,同年底至北京大学工作。从此,钱玄同在日记中多次记载了李大钊的言行。如1918年1月12日记道:“至大学上课二小时。独秀交来《新青年》用稿一篇,题为《人生真义》,约千八百字左右,做得很精。又李守常论《俄国革命与文学》一稿,可为第三号用。”李大钊此文,发表时即改为《俄罗斯文学与革命》一文。钱的记载,为我们判断该文写作时间是在1917年底至1918年初提供了较准确的依据。又如1919年10月5日,钱玄同《日记》记载了一条信息:“下午三时,至胡适之处,因仲甫函约《新青年》同人今日在适之家中商量七卷以后之办法,结果仍归仲甫一人编辑。即在适之家中吃夜饭。”这是《新青年》同人内部出现严重分歧,陈独秀、胡适和李大钊、钱玄同、周作人等商议《新青年》编辑事宜的重要会议。如果没有钱玄同这一笔记录,此事细节恐我们后人难以知晓。从钱玄同日记的这些记录中,我们对李大钊的思想言行及其《新青年》同人的聚合分化有了具体深入的理解。

此外,鲁迅、周作人、蔡元培、梁漱溟、朱希祖等人的文集、日记和书信中关于李大钊的资料,内容亦甚为丰富,本年谱均采择收录,限于篇幅,不再介绍。

第三,从李大钊革命活动的秘密特点出发,着力发掘未刊档案或档案资料汇编中以往未注意或被忽略的材料。

我相继查阅了北京大学档案馆、北京市档案馆等多家档案馆收藏的有关李大钊材料,收获颇丰。此处仅介绍两则珍贵史料。

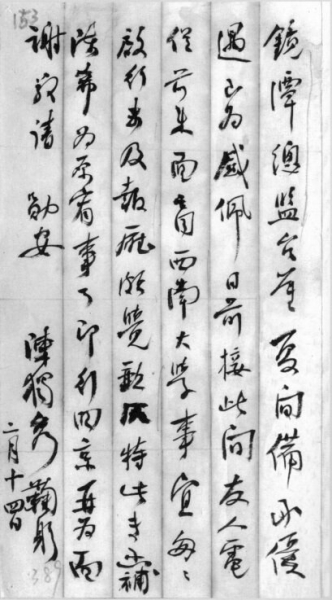

1920年初,李大钊护送陈独秀逃离北京,是北大校史上和中共党史上流传甚广的佳话,但此事究在何时发生,前人著作仅有大略推断,或说1920年2月,或说1920年春。我则查阅到一条北洋政府警察厅的档案资料,明确说道:“查于二月九日下午一时余,见陈独秀乘人力车出门,声言至缎库后身胡适宅拜访,是日并未回。复经调查数日,并未回家。”由此可知陈独秀是2月9日离开其家的,结合胡适当天日记的记载,可推知陈独秀就是当天离开北京的。又据陈独秀在离开北京到达上海后,致警察总监吴炳湘之函称:

镜潭总监台鉴:

夏间备承优遇,至为感佩,日前接此间友人电促,前来面商西南大学事宜,匆匆启行,未及报厅,颇觉歉仄,特此专函补陈,希为原宥,事了即行回京,再为面谢。敬请勋安

这说明2月14日陈独秀已到达上海并将临时生活安排妥当。据此,可将李大钊护送陈独秀出京之事定为1920年2月中旬。

又如关于李大钊与共产国际第一位使者威金斯基会面的时间,不同回忆者的说法各不相同,究竟如何判断?我翻阅了有关共产国际的档案资料汇编,并请教了研究共产国际和中共早期党史的相关专家,终于从英国国家档案馆所藏情报档案中查知威金斯基到上海的时间应是在1920年4月6日。而威金斯基是先到北京,经李大钊介绍后赴上海与陈独秀会面,这样,就可推知李大钊和他会面的时间是在4月初。

以上事例,在在说明了搜集有关李大钊的档案材料,不能限于一隅,而必须多方面、多种类、多视角以及多地区、多语种的广泛搜集,才能有所收获,也才能完整、准确、丰富地展现李大钊的革命活动的全貌。

多方参证考订正误

在本年谱撰写过程中,坚持多方参证、严密考订的原则。对于史料充分的史事,按其不同类型、不同来源,每一种史料均摘要录入一条,以互相印证。同时,对于各种叙述矛盾或有歧异或与李大钊生平、思想不符的各种史料,则严格考辨,仔细分析,择其可信者而用之,其不可信者而弃之,在准确可靠的史料基础上努力重建李大钊生平事迹之史实。

第一,多方参证,鉴别真伪。回忆材料本来是当事人对往事的回忆,如果是真实的,那么因当事人亲闻、亲见和亲历的介绍和讲述,能够再现历史情境,就具有极大的价值。但是,由于近现代中国政治环境的剧烈变动,回忆材料除了因当事人记忆模糊而造成的不准确或失误之外,也有作假、作伪之成分,这在一些人有关李大钊的回忆材料中表现尤为突出。本年谱对此类史料和问题,运用多方参证之法,尽量做到去伪存真。

例如,四十年前,一部有关李大钊的传记写道:“在这绞刑架下,在杀人的刑台上,大钊同志发表了最后一次慷慨激昂的演说,并高呼‘中国共产党万岁!’表现了他对死亡和对反动派最大的蔑视,对党、对共产主义事业的坚定信念。”“他说:‘不能因为你们今天绞死了我,就绞死了伟大的共产主义!我们已经培养了很多同志,如同红花的种子,撒遍各地!我们深信,共产主义在世界、在中国必然得到光荣的胜利!’”(《李大钊传》,人民出版社1979年版)这部传记刻画了李大钊就义之前的光辉形象,因之这一说法流传甚广,影响巨大,至今仍被一些人津津乐道。但此一说法有何根据,史料来源为何,该书均未注明。经过查找,在1951年8月出版的《李大钊先生传》中,找到了类似的描写。此类描写,与目前已知的档案中所载李大钊受审情况基本不合。事实是,在狱中,李大钊始终以国民党左派的身份自居,从未承认过是共产党员(《李大钊狱中供词》,《北京档案史料》1989年第3期)。而李大钊就义之时,当时的《晨报》《世界日报》《申报》等都有详细的报道,但仔细阅读这些报道,也均无该书描写的上述情景。由此可见,这段描写尽管非常感人,但并无确凿的史料根据。因之,对于该书中所述之此类材料,本年谱都摒而不采。

第二,多方考订,纠误补正。本年谱不仅对李大钊生平事迹之重要事件,多方参证,弄清史实,而且在许多细节问题上,亦力求广泛搜集,多方印证,对以前不清楚之事或错误之事有所补充和纠正。兹举两类情况:

利用多种史料,查清李大钊之行踪。这方面的事例如:李大钊进入北京大学的时间,学术界大致认为是1918年初。但我从《国立北京大学廿周年纪念册》所收《北京大学廿周纪念大会摄影》照片中,发现即有李大钊,而据《北京大学日刊》关于北大纪念二十周年校庆的报道,这张照片为1917年12月17日所摄。另据顾颉刚同日《致叶圣陶函》称,时任北大图书部主任的章士钊“近已将图书主任开去,易以李守常,亦《甲寅》杂志记者也”。(《顾颉刚书信集》第1卷)将这三条资料综合起来,就可以将李大钊入职北大的时间确定为1917年12月。

多方考订,纠正失误。这方面分两类情况,一是自我纠正,一是纠正他人。在编撰本年谱过程中,发现自己所参与编注的《李大钊全集》与新资料不符之处,均依据新资料予以改正。如1918年李大钊致袁守和函,《全集》(修订本)判断其撰写时间为1918年10月(《致袁守和》,《李大钊全集》[修订本]第5卷)。我根据1918年4月4日出版的《清华周刊》发布的“赠书鸣谢”所言“本校图书馆近承……北京大学图书馆主任李守常先生赠自著之《中国国际法论》一册”,其内容与致袁守和函内容相符,因而判断李大钊给清华图书馆赠书应在他参观清华图书馆之后不久,即3月下旬,故将该函撰写时间由10月改为3月下旬。

以上所举事例,表面上看是一个小小的时间问题,但实际上却涉及李大钊生平中重要的行踪或事件。此类考订,均在细节方面搞清了有关李大钊的不少史实。

陈独秀鞠躬二月十四日

加强研究拓展认识

作为年谱,本书主要以收录丰富的资料、客观叙述李大钊生平事迹和介绍诗文著作内容为主,但并不以此为限,而是在整理史料、辨别史料的基础上,吸收学术界新的研究成果,结合我自己对李大钊生平事业、思想演变的理解和研究,对李大钊的社会交往、革命活动、思想演变等方面进行了细致考察和深入研究。希望拓展和丰富对李大钊生平及其革命活动的认识,以期在一些重大问题或关键点上推进李大钊研究。这方面的进展主要有以下几个方面:

第一,加强对李大钊社会交往、人际网络的考察。从中国社会、文化和历史的实际状况出发,本年谱注重于对李大钊师友、同学及人际交往圈、社会活动圈的追索与考察,也为今人了解较少的李大钊师友撰写小传,尽可能展现李大钊成长道路的曲折性和人际交往的广泛性。

李大钊与汤化龙、孙洪伊。李大钊从一名农家子弟、爱国青年成长为中国共产党的领袖,与他个人救国救民的志向、追求分不开,与时代、环境的造就分不开,但也与前辈、师长的提携帮助密切相关。在他人生成长的道路上,孙洪伊、汤化龙两位政治家对李大钊的帮助至关重要。孙洪伊是清末天津立宪运动的领袖之一,早在1909年天津的国会请愿运动中,李大钊就结识了孙洪伊,此后长期追随,其见识、思想及才干均受到锻炼和影响。而孙洪伊也很欣赏李大钊的才华,就将其介绍给时任众议院院长的汤化龙。随后,二人共同资助李大钊留学日本。

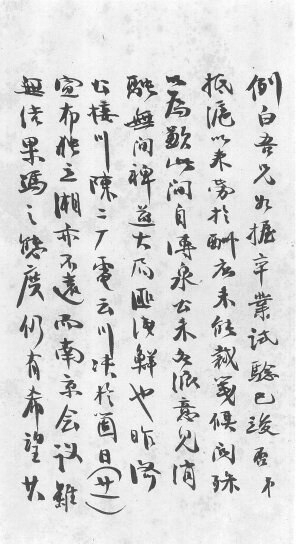

关于李大钊和汤、孙二人之关系,前人已有所研究,但仍显不足,反映李和他们二人来往的直接材料更少。我则查找到李大钊至友霍侣白的一份手稿,其中谈到汤化龙资助李大钊留学之事时说:“君于民国初元毕业于天津北洋法政专门学校,旋因孙公伯兰之介,得交蕲水汤济武先生。蕲水爱才如命,念君敏而好学,不慕荣利,然贫乏不能自存,乃解囊助君东渡,俾精研学术,以成其志。”(霍侣白《李大钊烈士遗札题词》)这份手稿撰于1949年之前,不同于后来受政治环境影响,提及汤化龙先立足于批判,因而较客观公正地称颂汤化龙“爱才如命”,其欣赏李大钊“敏而好学,不慕荣利”,故“解囊助君东渡,俾精研学术,以成其志”。

众所周知,李大钊留学日本,对他的成长和发展及其人生道路的选择影响甚大,而汤化龙、孙洪伊是资助李大钊留学日本的两位政治家。如果说李大钊是一匹千里马,那么汤、孙二位就是真正的伯乐!因之,在本年谱中,对汤、孙二位与李大钊有关的事迹也尽力收录,以揭示李大钊人生道路与思想演变的曲折、复杂与艰难历程。

李大钊与黄炎培。黄炎培是中华职业教育社的创始人,在为编撰本年谱查找资料的过程中,我有幸抄录的这份黄炎培手稿,明确记录了二人的结交经过:“早年从北京大学诸友好处闻守常先生名,而未获见。一九二二年,有友走告,中国共产党人对我有所不谅。我不甚信之,终乃乎直投书先生,愿一席倾谈,得复欢迎。乃从上海入京,专访先生,从清晨谈至近午。时我方倡职业教育,详述所怀抱的理想与所采取的途径,终极目标为使无业者有业,有业者乐业,先生亦详细见告所志所事,将使每一个人站立起来,一群人组织起来,能自力解放个人和大众一切问题,结论认为双方所用方法不同,而目的则一。欢然而别。既而我为《申报》辑《最近之五十年》,将刊,先生为写《一八七一年的康妙恩》文见赠。先生盖借欧洲群众运动故事,以写其想象中的革命方式也。”(黄炎培手稿抄件)黄炎培的回忆,为我们了解李大钊的社会交往之广泛性提供了典型的事例。

第二,多角度认识和理解李大钊革命活动。李大钊所从事的革命工作,既是为中华民族的独立而奋斗的革命事业,也是为世界无产阶级获得彻底解放的伟大事业,这场革命的国际性、中外革命人士联系的密切及其互动,是其非常鲜明的特点。如果仅从某一方面的视角和眼光或者仅孤立地看待李大钊的革命活动,就会忽略一些极其重要的方面或史实,本书则从中外革命互动、李大钊革命活动所处具体环境等角度来考察李大钊及其革命事业,丰富和拓展了对李大钊革命活动的认识。兹举自己的两点认识:

共产国际的幕后指导与帮助。中国革命与共产国际的关系,包括李大钊与共产国际的关系,是研究李大钊必然要面对和处理的课题。以往限于条件,这方面总处于一种梳理不清的状况。苏俄档案的解密及其出版,为我们研究这一问题提供了诸多材料。这些档案材料说明,在中国共产党早期的许多活动中,背后都有共产国际或者苏联的帮助,甚至在表面上看似与苏联毫无关系的活动,实际上也是苏联通过共产国际派往中国的代表在指导。1922年的非基督教运动,就是这样一个典型事例。

众所周知,1922年3月初,为反对世界基督教学生同盟第十一届大会在清华学校召开,上海一些青年学生成立了“上海非基督教学生同盟”,北京大学学生成立了“非宗教大同盟”。各地学生纷纷响应。4月4日,李大钊与王星拱、吴虞、李石曾、邓中夏、萧子升等12人发表《非宗教者宣言》。从吴虞1922年4月1日《日记》中,我们得知,该宣言为“李守常主稿”(《吴虞日记》下册)。由此可以推知,李大钊与这场运动关系密切。

而苏联档案中的材料说明:非基督教运动是一场由中国共产党和共青团组织、领导的政治运动,李大钊实际上起了重要的指导作用。根据共产国际工作人员利金1922年5月20日给共产国际执委会远东部的报告:“从表面上看,非基督教运动是青年学生进行的一场运动”,实际上,“运动的总指挥部队从第一天起就掌握在共产党中央局手中,它通过青年团成功地控制了整个运动。”该汇报又说:组织方面“运动的基本力量确实是我们的共产主义小组和社会主义青年团。非基督教同盟只不过是一个合法的挡箭牌,使我们能够公开地和广泛地进行宣传活动。”(《共产国际、联共[布]与中国革命档案资料丛书》第1辑)

此类事例还有很多,这提示我们对中国现代革命和李大钊的革命活动,都要注意到中外革命的互动,在新的视角下理解。

北京大学对李大钊革命活动的掩护。自1920年2月起,李大钊即被北洋政府之密探监视,其后数次被北洋政府或公开或秘密通缉,但直至牺牲,李大钊的合法身份一直是北京大学的教授。面对通缉令,李大钊也每每化险为夷,之所以如此,主要原因在于北京大学对其革命活动的掩护。兹仅举一例:

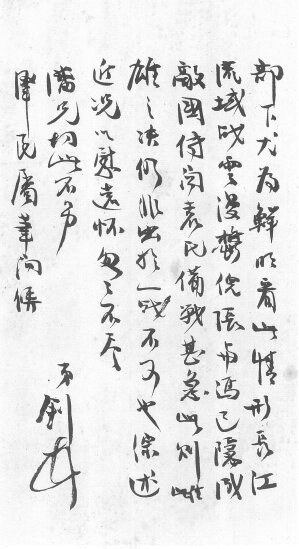

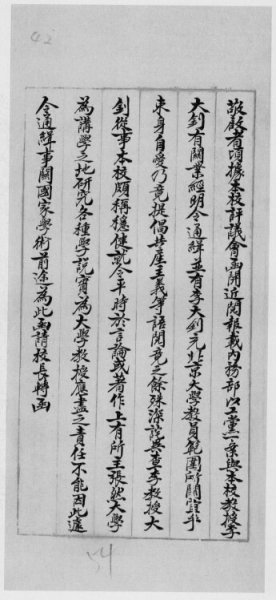

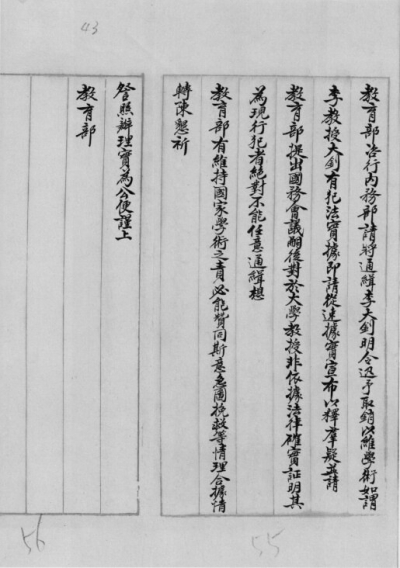

1924年5月20日,中共北京党组织的负责人张国焘被捕后,北洋政府亦下令通缉和逮捕李大钊,李大钊先至昌黎五峰山避难,后又赴苏联参加共产国际五次代表大会,暂时脱离了危险。针对北洋政府的通缉令,北京大学评议会在同年6月4日的会上专门进行了讨论。评议员讨论的结果是,议决“由文牍课草函教育部质问”,并请政府取消通缉令。同年8月7日,北京大学正式致函教育部,请取消通缉李大钊令。鉴于其函针对北洋政府通缉令的抗议掷地有声,兹将该函摘抄如下:

敬启者:顷据本校评议会函开,近阅报载,内务部以工党一案,与本校教授李大钊有关,业经明令通缉。……阅竟之余,殊深诧异。查李教授大钊,从事本校,颇称稳健,就令平时于言论或著作上有所主张,然大学为讲学之地,研究各种学说,实为大学教授应尽之责任,不能因此遽令通缉。事关国家学术前途,为此函请校长,特函教育部咨行内务部,请将通缉李大钊明令,迅予取消,以维学术。……谨上教育部。

国立北京大学

中华民国十三年八月

(《为致教育部请咨行内务部将通缉李教授大钊明令取消事》)

此外如1920年、1923年、1925年,北洋政府都曾发出密电,命令禁止李大钊在北京大学组织的革命活动,但这些命令都由北京大学出面多方掩护,最终无形取消。北京大学对李大钊的保护以及对其革命活动的掩护,真正体现了鲁迅所说“北大是常为新的”,“北大是常与黑暗势力抗战的”之精神,本年谱亦充分发掘和揭示了北大在此方面的一些作为和史实。

以上所述,是我对编写本年谱所遵循的原则,所作的努力及内容、特色的简略介绍。在年谱编撰过程中,我常就某些疑难问题与业师刘桂生先生讨论。记得在一次谈话中,针对以往李大钊研究中存在的那种贴标签、程式化的论述和研究,刘师说:“你这部年谱,要让李大钊活起来,立起来。”如今,书稿已经完成,我深知远未达到刘师的这一要求,但“虽不能至,心向往之”,谨录刘师此语,作为我今后努力的目标!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制