在人生的最后阶段,加西亚·马尔克斯有时还能重温在阿拉卡塔卡度过的童年,背诵西班牙黄金时代的诗篇。等这些东西都忘掉以后,他还能唱他心爱的巴列纳托

——罗德里戈·加西亚

《百年孤独》作者的大儿子出书,回忆父亲对母亲的依恋,以及他晚年与失忆斗争的内情。

1

罗德里戈·加西亚(RodrigoGarcía)所著《加博和梅塞德斯:一次告别》(GaboyMercedes:unadespedida),厚度不到一百五十页,5月25日由兰登书屋在哥伦比亚和西班牙出版。

书中说,二十世纪六十年代,加博在墨西哥城写《百年孤独》。有一天,他写完了奥雷利亚诺·布恩迪亚上校的死亡:

奥雷连诺上校没去栗树那儿,也走到门外,同一群爱看热闹的人混在一起,他们正在观望街上行进的队伍。他看见大象背上一个穿着金色衣服的女人;看见一只悒郁的单峰骆驼;看见一只装扮成荷兰姑娘的狗熊,它用匙子和盘子打着音乐拍子;看见正在队伍后头翻筋斗的几个小丑。在一切都已过去之后,除了充满阳光的、空旷的街道、飞蚁以及几个仍然在茫然张望的观众,什么也没有了,上校又面对自己可怜的孤独了。接着,他一面想着杂技团,一面朝栗树走去;小便的时候,他想继续想一想杂技团,可是什么也记不起来。他像小鸡似的缩着脖子,把脑门扎在树干上,就一动不动了。第二天早上十一点钟,圣索菲娅·德拉佩德到后院去倒垃圾,发现几只秃鹰朝栗树飞来,全家才知道出了事。(高长荣译文)

写到这儿,作家走出书房,到卧室里去找他妻子梅塞德丝。

“我杀死了上校。”他伤心地对她说。

她知道这对丈夫意味着什么。在这悲伤的消息面前,两口子无语凝噎。

半个世纪以来,梅塞德丝就像《百年孤独》中的老祖宗乌尔苏拉·伊瓜兰,勤俭持家,料理一切,也守卫着家庭的秘密。

“我们不是公众人物。”她曾这样说。

罗德里戈·加西亚表示:“我知道,我不能在她能读到的时候发表这些记忆。”

如果父母现在读到这些呢?“我想他们会高兴和自豪,可我确信,我母亲会对我说,‘你太八卦了。’”

2

《加博和梅塞德斯》首次讲到了两公婆最后的日子。

加西亚·马尔克斯的晚年过得很艰难。他的记忆开始消失,很难记起那些曾经熟悉的脸。

“为什么那个女人在这儿发号施令,在房子里跑来跑去,就跟这不是我的家一样?”加西亚·马尔克斯曾这样抗议。他认不出自己的妻子了。

“屋子另一头那些人是谁呀?”他又问一个护工,指着自己的两个儿子罗德里戈和贡萨洛。

还有一次,老爷子说:“这不是我家。我要回家。回爸爸家。”爸爸家指的是他外公马尔克斯上校的家。八岁以前,加博一直是由外公照料的。他是小说中奥雷利亚诺·布恩迪亚上校的原型。

在人生的最后阶段,加西亚·马尔克斯有时还能重温在阿拉卡塔卡度过的童年,背诵西班牙黄金时代的诗篇。等这些东西都忘掉以后,“他还能唱他心爱的歌。”罗德里戈·加西亚说。

唱也唱不了的时候,加博就整天泡在巴列纳托里,眼睛随着音符一亮一亮的。

巴列纳托是哥伦比亚加勒比

地区的民谣。

“最后那几天,护士开始在他卧室里,用最高的音量播放这些音乐。窗户大开着。哥伦比亚巴列纳托作曲家拉斐尔·埃斯卡洛纳的歌,像摇篮曲一样,充满了在墨西哥的家,向他道别。”加西亚写道。

由于老年痴呆,“最后的阶段是悲伤的,但比较平静。他很平静,他不焦虑,他非常恍惚。他不记得很多东西,但他很好,很平和,这让我们感到安慰。”加西亚说。

3

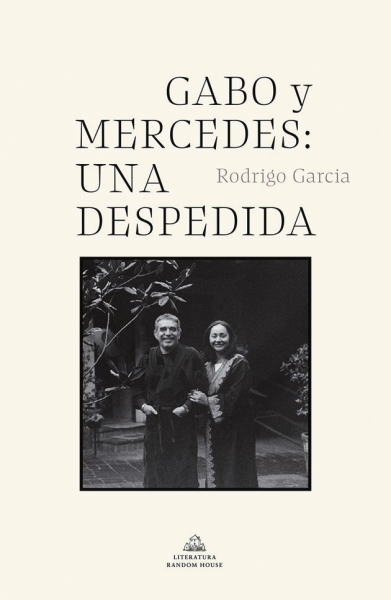

加夫列尔·加西亚·马尔克斯和梅塞德丝·巴尔查(上图)生了两个儿子:六十一岁的电影导演罗德里戈·加西亚和五十七岁的平面设计师贡萨洛·加西亚。

也许仍然有人会问,加西亚·马尔克斯的两个儿子为什么谁都不姓马尔克斯呢?因为他们的爸爸本来就姓加西亚呀。

“我父亲总是抱怨说,对于死亡,他最讨厌的一个方面就是,这将是他关于自己的人生唯一无法描写的东西。”罗德里戈·加西亚写道。

但在书中,他用父亲的死混合了《迷宫中的将军》的西蒙·玻

利瓦尔之死,以及《百年孤独》中乌尔苏拉·伊瓜兰的死。

2014年3月,父亲感冒了。母亲告诉大儿子:“我觉得这一次咱们挺不过去了。”

乌尔苏拉死在濯足节。加博和她一样,也是在濯足节过世的。

那一天是2014年的4月17日。他享寿八十七岁。

母亲去世于2020年的8月15日,同样享寿八十七岁。中华读书报当时为她也写了讣闻。

《加博和梅塞德斯》的最后一章是关于母亲的去世。

父亲绰号加博,母亲的爱称则是父亲戏称的“家法”(LaGaba)。

加西亚形容她是“她那个时代的女人”:一个从未上过大学的母亲、妻子和家庭主妇。尽管如此,她成功地经营了丈夫的成功,并因自信而为人羡慕。当墨西哥总统在追悼会上提到“孤儿寡母”时,惹怒了梅赛德丝·巴尔查。她在座位上对儿子们发出了威胁,她“要告诉第一个遇到的记者,说她正在计划尽快结婚。她就此事所说的最后一句话是,‘我不是寡妇。我是我自己。’”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制