2021年4月18日上午,位于宁波市江北区新马路23号的董辅礽旧居暨生平纪念展庄重揭幕。旧居临街,揭幕仪式就地举办,不喧嚣,不遮拦,任过往行人驻足观瞻,成一时街景。这样的开放场面,又值芳菲四月晴空朗照,“阳春布德泽,万物生光辉”,加上整个流程简朴明快……似乎都暗合了恩师的精神气质!

94年前,即1927年,董先生出生于此。这座砖木结构的民宅,修建于民国时期,总占地面积239平方米,建筑面积为435平方米,分两进两层,坐西朝东,非豪阔奢华,布局相当紧致。只叹时世更迭、几易其主,宅中原有家具、器物等早已荡然无存。惟墙根所嵌基石上的“赵姓己墙”四个大字默然犹在,方为当年宅主凿凿之辨识!2005年4月,当地政府卓有眼力,将此界定为宁波市文物保护点,冠名“23号赵宅”。如今,又以“董辅礽旧居”挂牌立世,赵宅由此作为纪念馆焕发新生命,遂成宁波又一重要文化地标!

一进门,透过镂空的圆洞形屏风,能直视到正中倚墙处的一座雕像:先生独坐竹丛之侧,略略俯首前倾,双目凝神于翻开的书本上,其左手拇指与食指则自然舒展,似是有所“指”——一个经典的细部造型,暗寓着有所思、有所发现。这个框景设计别出心裁,一下子就把我们“框”到了“一代经济学大师”的身边,神貌栩栩,至真至切;也“框”定了一种不容惊扰的静谧肃穆氛围,以静示敬——“静则凝重。静中境自是宽阔。”

从图文并茂的生平介绍中,我们得以重温先生的不凡人生。那张幼年时与父亲董濬敏、母亲赵玦影及姐姐董爱莲的老照片,极有岁月感,且跟同墙张挂的与师母刘蔼年及儿欣中、女欣年四口之家的“全家福”相映成趣。尤其抢眼的还有其母亲与外婆的那张黑白合影,算来应是已逾百年,弥足珍贵。两代母亲亭亭直立,看上去都足够干练,据说这幢旧宅就是外婆携同家人操持建成的。从门楣、额枋等处依稀可识的精良雕刻中,仍能想象当初施工建房时她是如何用心、如何里里外外不遗余力的。而母亲则先后生养四子二女,为董氏家族的繁衍兴盛倾其母爱、竭尽辛劳。

相对优渥的家庭条件,使先生从小不误教育,于1946年考进武汉大学。他师从名重中外的发展经济学创始人张培刚教授,由此开启了终其一生研究经济学的道路。他不负韶华,不仅最终绘出了一幅中国经济史上罕见的“大师造就大师”“名家带出名家”的动人画卷,同时也与母校武大结下了难解之缘。他学在武大,教在武大,1959年被时任中国科学院经济研究所所长的孙冶方教授指名调入北京、专职从事经济理论研究后也始终心系武大,几乎每年都要回母校讲学、开研讨会等,所招研究生也数武大最多。可见,母校在先生整个职业生涯中的影响力有多大!

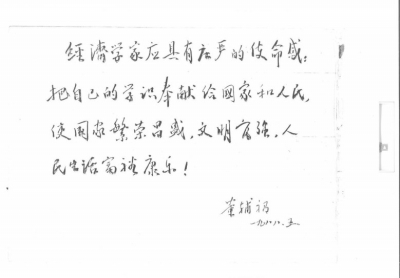

除了母校,祖国在先生心目中亦重如山岳。1953年至1957年,先生赴苏联国立莫斯科经济学院深造学习。一俟获得副博士学位,旋即回国,继续在母校任教。追溯起来,他年少时即明瞭国之命运与人人相关,大学时期勇立潮头,成为学运骨干,加入中共地下党。1949年武汉和平解放时,他还代表学生界在万人群众大会上致欢迎词,表达对祖国未来前景的美好憧憬。尤其是调任首都北京工作后,无论讲学,还是著书立说等,他更是时时处处以国家及国家利益作大局观、全局观。在二楼还原的先生曾经的书房中,人们能够观摩到他亲笔题写于1988年5月的一纸条幅:“经济学家应具有庄严的使命感:把自己的学识奉献给国家和人民,使国家繁荣昌盛,文明富强,人民生活富裕康乐!”这是何等庄重而发自肺腑的热爱祖国的强大心声!

记得陈东升师兄曾将祖国释读为“母国”,且与“母亲”“母校”并称,认为此三者切切不可忘怀。这里其实有中华传统文化精神之认知。譬如,在《道德经》中,“母”即为根或根源、根本等,所谓“寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母”“天下有始,以为天下母”“有国之母,可以长久。是谓深根固柢,长生久视之道”云云。近年来,他全力支持按“新旧共生”原则完成纪念馆的设计与修缮,也许正源自这种根深蒂固的“母”之意识。

先生自投身经济学研究始,素以创新为荣、为己任。早在上世纪50年代,他就创造性地提出平衡增长理论,被国际学术界誉为“中国经济成长论的代表”。1959年,在整理、提升留学苏联时的研究成果的基础上,他写就《苏联国民收入动态分析》一书。进入改革开放新时代,他正值盛年,理论勇气和学术功底均蓄势已久,又适逢国家经济制度及政策调整对理论创新有紧迫需求,亟待突破传统计划经济理论体系的严重束缚。因此在改革之初,先生就率先提出所有制改革理论,首发在权威核心刊物《经济研究》上,对当时破除迷信、解放思想、冲决观念和意识形态禁区起到重要作用,凸显了作为一位卓越经济学家的先觉之智、先锋之勇和先导之仁!

这是历史性的突破!所有制改革理论抓住了关乎整个国家改革开放大局的关键问题,具有牵一发而动全身的作用,格外重要且影响深远,被普遍认为是我国经济学界可圈可点的重大创新贡献之一,是先进科学理论直接带动和促进社会实践向前走的一个突出范例,因此这一贡献也奠定了先生在经济学界的领先地位。自此,先生的理论创新活动与国家命运以及整个改革开放进程更加丝丝入扣,联系日益紧密,且一发而不可收,其创造力也随之进入井喷状态。一篇篇雄文横空出世,有的译成外文传播他国;一本本新书乘风破浪,为多家出版社竞相出版,如《经济体制改革研究》《经济发展战略研究》《大转变中的中国经济理论问题》《论社会主义市场经济》《董辅礽选集》等;一系列颇具原创性、前瞻性思维特征的理论研究成果接连问世、惊世骇俗,比如“两个分离理论”(国有经济要政企分离、农村集体经济要政社分离),又如“八宝饭理论”(社会主义市场经济应是多种所有制的混合经济),又如“两多理论”(多种公有制为主导、多种所有制共同发展)……,都直接影响到改革开放的前沿阵地乃至决策高地,形成了蜚声中外的“董氏现象”和“董氏效应”。故居中的许多图片资料都表明,先生丰富的经济学思想和深邃的学术创见,已在世界范围内产生了一定的影响:他曾获法国政府颁授军官级学术勋章,也曾受到瑞典皇家科学院邀请,提名诺贝尔经济学奖候选人。

为秉承和宣传好先生须臾不失、殊为独到的创新精神,纪念馆本身也在努力追求创新,其构思和呈现不乏创意。比如那拱券展架就很精巧别致,充分利用过道这一“必经之路”,将有限空间利用效能最大化、最优化、最雅化。架子顶上镶有彩灯带,明暗不一的柔美灯光是点射性的,将每个格子中安放的每一本书及其内容简介映照得光明透亮。展架两侧装饰典雅,隔格分布错落有致,近20本最能代表先生经济学理论创见的煌煌著作依序摆列,很有一种壮观气势,宛如两道竖立的书墙,既厚重,又贵重,“夹道”迎送着每一位访者,唤起人们的敬畏感,使之体悟到论著的分量,特别是著作者几十年如一日殚精竭虑追求真知、真理的分量。真可谓“焕乎其有文章,巍巍乎其有成功,渊乎其不可量……”当然,这一展架设计最直观的意图,是为了象征性地表明先生有学贯中西、融会贯通的学术精神,因拱券是西方建筑的经典结构形式,纪念馆将之大胆引入到旧宅这座中国本土的历史建筑里,作为一种局部性的中西合璧的尝试,可以说,其试图守正出奇的创新动机,已与预期效果趋于一致。

除了上述框景、拱券展架外,教育贡献展厅的布置也别开生面,令人新奇。自1987年至2004年,先生在武大、北大、中国社科院相继带出共64位博士研究生。开馆前,弟子们纷纷书写感恩卡片,用最简洁的语言表达师生之情。董辅礽经济科学发展基金会的工作人员还协助征集了大量为弟子们所珍存的纪念物品,主要是与先生的合影、先生的题词与手稿或书信便笺等。经精心选择和统一装帧后,一些最有纪念意义的实物,连同写有最能代表心声的文字的卡片,被恭恭敬敬地分别装入几十个闪闪发光的玻璃盒子里。这些玻璃盒子又被整整齐齐地置于特制的不锈钢台架上,排了满满一屋。一眼看去,极具仪式感!是满树绿叶对根的礼赞?是64位弟子永远定格于此的一次集体膜拜?还是在恭聆远居云端的先生为我们“行不言之教”?当然,也可想象为弟子们翘首期盼先生归返,或检阅以往,或点拨将来……。而我在见到自己硬笔书写的“师德高洁师恩浩荡——董老师与我们永在”和那张到墓地看望先生的留影,很为这一能深入理解和收纳我们对导师一片深情的编创理念所触动。

我想起,那是2018年4月5日,为赶在乘早班飞机回杭州扫墓之前了却再度瞻仰先生的心愿,在同门张军相助之下,清晨6点我即被司机接往武汉石门峰陵园。当时,大雨滂沱,我于先生墓地塑像前肃立、鞠躬、献花,留下了为先生张伞挡雨的瞬间。赶赴机场路上,我感到格外心安和充实,早早就将照片发到了“董门同学会”群里,并补上了一行字:“清明,晨雨中,我为老师打伞……”

当然,在全馆,我最愿遇见或瞻视的则是先生的目光和眼神。这是我第一次在一个静态环境中如此密集地感受先生的目光和眼神,故触动尤为强烈。无论是画家袁正阳绘制的肖像作品,还是悬挂墙上的大幅半身照片,以及散落在所陈书籍封面上的大小头像,包括序厅播放的两分钟的视频里,先生端视前方的目光和眼神总让我觉得与众不同!有人说先生性格冷峻,也有人说他不苟言笑,或清高寡欢云云。而我从先生耐人寻味的目光和眼神以及整个面貌中“读”懂的,则是一个“贵”字;若两字以蔽之,“尊贵”也!形容先生之特质,用自信、坚毅、沉雄、严正、高朗、峻切等等皆可,但似乎都显得单薄,不如用“贵”或“尊贵”更精准、更妥贴、更完整、更有概括力。古圣有言:“存乎人者,莫良于眸子”(察人正或不正,最好的方法是观其眼睛)。人之目光和眼神,多半可慈可祥可威可严……,但可“贵”者则少之又少、难乎其难!

先生贵为天之骄子,是时运、天赋和勤奋之合成。大凡成就一位贵或尊贵之人,这三大要素不可或缺。此外,还须有德高望重的贵人识之助之,乃至同道前行,一如张培刚、孙冶方、于光远诸名家之于先生,否则,也难成其“贵”。同时,尚不能忽略家族的影响,先生祖辈几代均崇学重教,使先生自幼得文明精神之浇灌。先生之贵或尊贵,为诸多要素所集成,是浑然一体的。

先生贵为贤人君子,是贵有人格精神,贵有“守身为大”。他好像生来就没有趋炎附势、低眉屈膝之“内需”,也决无随波逐流、人云亦云之偏好。回想从师读博多年,平时他笑容可掬时确实稀缺,做报告演讲也不屑于东拉西扯或以段子媚俗……,即使如此,我亦从不觉先生不可亲近、不随和。他的目光和眼神中,分明含有对于平庸迂腐、格调低俗之类的远离,对于欺世盗名、投机取巧之流的抵触,却看不到有任何骄色傲态,这其实标出了做人做事的大尺度。而在我的所有记忆里,搜寻不出先生有过愠怒、愤激之语,也从未见他随意指摘或贬低过谁;识读其书文,析理甚深甚严谨,但字约意明,组句简切、遣词朴茂,未有颐指气使之口吻。凭先生的大智上哲,于人于事,他哪能没有自己的价值判断、审美洞察?但他更有定力,更有贤人之端庄、君子之持重,更有“守身为大”之恪遵。此即所以贵或尊贵者!先生之贵,是常态化的、境界化的,甚至是信仰化的。

先生笃信守身为大。耕耘一生,而以《守身为大》一文封笔,令人深思。可以说,观者入得馆内,即使只读此一文,能生发一点思考及共鸣,灵魂有所荡涤,亦善莫大焉!先生此文着墨于经济生活现象,实质是道德文章,是究其一生以精神为贵的上品之作,篇幅不长,却兼备立德、立言之韵味,极具普适性、穿透力、生命力,任何人都可读、都应读,故可传世矣!须知,真正的经济学大家往往不止是挥洒于经济领域,其著作还兼具社会价值、文化价值,有广泛的教育励志作用,因为他们无不追求更高的人生目标和理想,甘愿毕生“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。作为从宁波走出去的甬籍经济学家,先生旧址辟为纪念馆,其名人效应无疑对当地开拓高质量的文化空间、满足先富裕起来的宁波人民日益增长的精神生活需要十分有利,对来自海内外各地的访者也是一份厚重馈赠。

在《守身为大》中,先生曾谦称:“我的旧学底子不厚,不知道‘守身为大’是否出自某古典籍,但在古籍中类似的警句、格言是不少的。‘守身为大’用现代的语言来说,就是:坚守自身的节操是最重要的。”他清晰地记得,1946年报考武大经济系时,国文试题就是“守身为大说”。他说:“以后,虽然我没有把这个试题作为座右铭,但是我一直铭记至今,而且常常想起,以鞭策自己。”多么至真至切的剖白!星转斗移,整整58年,“守身为大”早已悄然入骨入血,乃至成了先生慎终如始、孜孜践行的一种信念、信仰。其贵或尊贵,正得之于它的长期滋养!

诚如先生所言,中华古圣先贤对守身(即坚守自身节操)多有阐述,该词与修身、持身、诚身等词相通,且常以警句、格言形式示人。譬如,老子曾云:“修之于身,其德乃真”“贵以身为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”。明代吕坤《呻吟语》则云:“修身以不护短为第一长进。人能不护短,则长进者至矣”“君子持身不可不知本分。知本分则千态万状一毫加损不得”。洪应明《菜根谭》亦云:“持身如泰山九鼎凝然不动,则愆尤自少;应事若流水桃花悠然而逝,则趣味常多”“持身涉世,不可随境而迁。须是大火流金,而清风穆然;严霜杀物,而和气蔼然;阴霾翳空,而慧日朗然;洪涛蹈海,而砥柱屹然,方是宇宙内真人品”。而最直接的出处则见诸《孟子·离娄章句》:“事,孰为大?事亲为大;守,孰为大?守身为大……孰不为事?事亲,事之本也;孰不为守?守身,守之本也”。又云:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”。又云:“诚身有道,不明乎善,不诚其身矣。”先生有松风鹤志,筚路蓝缕几十载,在理论创新、教书育人、立法实践等方面均有建树,却原来,恰是立足深厚的中华文化之根。

先生生前辉煌,身后绚丽:董辅礽经济科学发展基金会、武汉大学董辅礽经济社会发展研究院及全国首个健康经济学自主交叉学科点相继成立,并设立永久性公益项目“中国经济理论创新奖”,而今又有旧居纪念馆名之于苍天大地间,为代代瞻仰、学习,赓续其精神血脉,绵绵其化育之功。

“不失其所者久,死而不亡者寿”。先生,足矣!

先生在学术水准、思想深度、首创能力、为人师表等方面均有口皆碑,立功、立德、立言形象圆满,臻于经典,并生死如一、慷慨无我地让弟子及后人们分享其荣光。

“孰能有余以奉天下?唯有道者”。吾辈,幸矣!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制