“无事此静坐”

我的外祖父治家整饬,他家的房屋都收拾得很清爽,窗明几净。他有几间空房,檐外有几棵梧桐,室内有木榻、漆桌、藤椅。这是他待客的地方。但是他的客人很少,难得有人来。这几间房子是朝北的,夏天很凉快。南墙挂着一条横幅,写着五个正楷大字:

“无事此静坐”。

我很欣赏这五个字的意思。稍大后,知道这是苏东坡的诗,下面的一句是:

“一日当两日”。

事实上,外祖父也很少到这里来。倒是我常常拿了一本闲书,悄悄走进去,坐下来一看半天,看起来,我小小年纪,就已经有了一点隐逸之气了。

静,是一种气质,也是一种修养。诸葛亮云:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”心浮气躁,是成不了大气候的。静是要经过锻炼的,古人叫做“习静”。唐人诗云:“山中习静朝观槿,松下清斋折露葵。”“习静”可能是道家的一种功夫,习于安静确实是生活于扰攘的尘世中人所不易做到的。静,不是一味地孤寂,不闻世事。我很欣赏宋儒的诗:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。”唯静,才能观照万物,对于人间生活充满盎然的兴致。静是顺乎自然,也是合乎人道的。

世界是喧闹的。我们现在无法逃到深山里去,唯一的办法是闹中取静。毛主席年轻时曾采用了几种锻炼自己的方法,一种是“闹市读书”。把自己的注意力高度集中起来,不受外界干扰,我想这是可以做到的。

这是一种习惯,也是环境造成的。我下放张家口沙岭子农业科学研究所劳动,和三十几个农业工人同住一屋。他们吵吵闹闹,打着马锣唱山西梆子,我能做到心如止水,照样看书、写文章。我有两篇小说,就是在震耳的马锣声中写成的。这种功夫,多年不用,已经退步了,我现在写东西总还是希望有个比较安静的环境,但也不必一定要到海边或山边的别墅中才能构思。

大概有十多年了,我养成了静坐的习惯。我家有一对旧沙发,有几十年了。我每天早上泡一杯茶,点一支烟,坐在沙发里,坐一个多小时。虽是块然独坐,然而浮想联翩。一些故人往事,一些声音、一些颜色、一些语言、一些细节,会逐渐在我的眼前清晰起来、生动起来。这样连续坐几个早晨,想得成熟了,就能落笔写出一点东西。我的一些小说散文,常得之于清晨静坐之中。曾见齐白石一小幅画,画的是淡蓝色的野藤花,有很多小蜜蜂,有颇长的题记,说的是他家乡的野藤,花时游蜂无数,他有个孙子曾被蜂螫,现在这个孙子也能画这种藤花了,最后两句我一直记得很清楚:“静思往事,如在目底”,这段题记是用金冬心体写的,字画皆极娟好。“静思往事,如在目底。”我觉得这是最好的创作心理状态。就是下笔的时候,也最好心里很平静,如白石老人题画所说:“心闲气静时一挥”。

我是个比较恬淡平和的人,但有时也不免浮躁,最近就有点如我家乡话所说“心里长草”。我希望政通人和,使大家能安安静静坐下来,想一点事,读一点书,写一点文章。

(一九八九年八月十六日)

大妈们

我们楼里的大妈们都活得有滋有味,使这座楼增加了不少生气。

许大妈是许老头的老伴,比许老头小十几岁,身体挺好,没听说她有什么病。生病也只有伤风感冒,躺两天就好了。她有一根花椒木的拐杖,本色,很结实,但是很轻巧,一头有两个杈,像两个小犄角。她并不用它来拄着走路,而是用来扛菜。她每天到铁匠营农贸市场去买菜,装在一个蓝布兜里,把布兜的袢套在拐杖的小犄角上,扛着。她买的菜不多,多半是一把韭菜或一把茴香。走到刘家窑桥下,坐在一块石头上,把菜倒出来,择菜。择韭菜、择茴香。择完了,抖落抖落,把菜装进布兜,又用花椒木拐杖扛起来,往回走。她很和善,见人也打招呼,笑笑,但是不说话。她用拐杖扛菜,不是为了省劲,好像是为了好玩。到了家,过不大会,就听见她乒乒乓乓地剁菜。剁韭菜,剁茴香。她们家爱吃馅儿。

奚大妈是河南人,和传达室小邱是同乡,对小邱很关心,很照顾。她最放不下的一件事,是给小邱张罗个媳妇。小邱已经三十五岁,还没有结婚。她给小邱张罗过三个对象,都是河南人,是通过河南老乡关系间接认识的。第一个是奚大妈一个村的。事情已经谈妥,这女的已经在小邱床上睡了几个晚上。一天,不见了,跟在附近一个小旅馆里住着的几个跑买卖的山西人跑了。第二个在一个饭馆里当服务员。也谈着差不多了,女的说要回家问问哥哥的意见。小邱给她买了很多东西:衣服、料子、鞋、头巾……借了一辆平板三轮,装了半车,蹬车送她上火车站。不料一去再无音信。第三个也是在饭馆里当服务员的,长得很好看,高颧骨,大眼睛,身材也很苗条。就要办事了,才知道这女的是个“石女”。奚大妈叹了一口气:“唉!这事儿闹的!”

江大妈人非常好,非常贤慧,非常勤快,非常爱干净。她家里真是一尘不染。她整天不断地擦、洗、掸、扫。她的衣着也非常干净,非常利索。裤线总是笔直的。她爱穿坎肩,铁灰色毛涤纶的,深咖啡色薄呢的,都熨熨帖帖。她很注意穿鞋,鞋的样子都很好。她的脚很秀气。她已经过六十了,近看脸上也有皱纹了,但远远一看,说是四十来岁也说得过去。她还能骑自行车,出去买东西,买菜,都是骑车去。看她跨上自行车,一踩脚蹬,哪像是已经有了四岁大的孙子的人哪!她平常也不大出门,老是不停地收拾屋子。她不是不爱理人,有时也和人聊聊天,说说这楼里的事,但语气很宽厚,不嚼老婆舌头。

顾大妈是个胖子。她并不胖得腮帮的肉都往下掉,只是腰围很粗。她并不步履蹒跚,只是走得很稳重,因为搬动她的身体并不很轻松。她面白微黄,眉毛很淡。头发稀疏,但是总是梳得很整齐服帖。她原来在一个单位当出纳,是干部。退休了,在本楼当家属委员会委员,也算是干部。家属委员会委员的任务是要换购粮本、副食本了,到各家敛了来,办完了,又给各家送回去。她的干部意识根深蒂固,总觉得自己不是一个家庭妇女。别的大妈也觉得她有架子,很少跟她过话。她爱和本楼的退休了的或尚未退休的女干部说话。说她自己的事;说她的儿女在单位很受器重;说她原来的领导很关心她,逢春节都要来看看她……

在这条街上任何一个店铺里,只要有人一学丁大妈雄赳赳气昂昂走路的神气,大家就知道这学的是谁,于是都哈哈大学,一笑笑半天。丁大妈的走路,实在是少见。头昂着,胸挺得老高,大踏步前进,两只胳臂前后甩动,走得很快。她头发乌黑,梳得整齐。面色紫褐,发出铜光,脸上的纹路清楚,如同刻出。除了步态,她还有一特别处:她穿的上衣,都是大襟的。料子是讲究的。夏天,派力司;春秋天,平绒;冬天,下雪,穿羽绒服。羽绒服没有大襟的。她为什么爱穿大襟上衣?这是习惯。她原是崇明岛的农民,吃过苦。现在苦尽甘来了。她把儿子拉扯大了。儿子、儿媳妇都在美国,按期给她寄钱。她现在一个人过,吃穿不愁。她很少自己做饭,都是到粮店买馒头,买烙饼,买面条。她有个外甥女,是个时装模特儿,常来看她,很漂亮。这外甥女,楼里很多人都认识。她和外甥女上电梯,有人招呼外甥女:“你来了!”——“我每星期都来。”丁大妈说:“来看我!”非常得意。丁大妈活得非常得意,因此她雄赳赳气昂昂。

罗大妈是个高个儿,水蛇腰。她走路也很快,但和丁大妈不一样:丁大妈大踏步,罗大妈步子小。丁大妈前后甩胳臂,罗大妈胳臂在小腹前左右摇。她每天“晨练”,走很长一段,扭着腰,摇着胳臂。罗大妈没牙,但是乍看看不出来,她的嘴很小,嘴唇很薄。她这个岁数——她也就是五十出头吧,不应该把牙都掉光了,想是牙有病,拔掉的。没牙,可是话很多,是个连片子嘴。

乔大妈一头银灰色的卷发,天生的卷。气色很好。她活得兴致勃勃。她起得很早,每天到天坛公园“晨练”,打一趟太极拳,练一遍鹤翔功,遛一个大弯。然后顺便到法华寺菜市场买一提兜菜回来。她爱做饭,做北京“吃儿”。蒸素馅包子,炒疙瘩,摇棒子面嘎嘎……她对自己做的饭非常得意。“我蒸的包子,好吃极了!”“我炒的疙瘩,好吃极了!”“我摇的嘎嘎,好吃极了!”她间长不短去给她的孙子做一顿中午饭。他儿子儿媳妇不跟她一起住,单过。儿子儿媳是“双职工”,中午顾不上给孩子做饭。“老让孩子吃方便面,那哪成!”她爱养花,阳台上都是花。她从天坛东门买回来一大把芍药骨朵,深紫色的。“能开一个月!”

大妈们常在传达室外面院子里聚在一起闲聊天。院子里放着七八张小凳子、小椅子,她们就错错落落地分坐着。所聊的无非是一些家长里短。谁家买了一套组合柜,谁家拉回来一堂沙发,哪儿买的、多少钱买的,她们都打听得很清楚。谁家的孩子上“学前班”,老不去,“淘着哪!”谁家俩口子吵架,又好啦,挎着胳臂上游乐园啦!乔其纱现在不时兴啦,现在兴“沙洗”……大妈们有一个好处,倒不搬弄是非。楼里有谁家结婚,大妈们早就在院里等着了。她们看扎着红彩绸的小汽车开进来,看放鞭炮,看新娘子从汽车里走出来,看年轻人往新娘子头发上撒金银色纸屑……

(一九九二年六月十日)

昆明的雨

宁坤要我给他画一张画,要有昆明的特点。我想了一些时候,画了一幅:右上角画了一片倒挂着的浓绿的仙人掌,末端开出一朵金黄色的花;左下画了几朵青头菌和牛肝菌。题了这样几行字:

昆明人家常于门头挂仙人掌一片以辟邪,仙人掌悬空倒挂,尚能存活开花。于此可见仙人掌生命之顽强,亦可见昆明雨季空气之湿润。雨季则有青头菌、牛肝菌,味极鲜腴。

我想念昆明的雨。

我以前不知道有所谓雨季。“雨季”,是到昆明以后才有了具体感受的。

我不记得昆明的雨季有多长,从几月到几月,好像是相当长的。但是并不使人厌烦。因为是下下停停、停停下下,不是连绵不断,下起来没完。而且并不使人气闷。我觉得昆明雨季气压不低,人很舒服。

昆明的雨季是明亮的、丰满的,使人动情的。城春草木深,孟夏草木长。昆明的雨季,是浓绿的。草木的枝叶里的水分都到了饱和状态,显示出过分的、近于夸张的旺盛。

我的那张画是写实的。我确实亲眼看见过倒挂着还能开花的仙人掌。旧日昆明人家门头上用以辟邪的多是这样一些东西:一面小镜子,周围画着八卦,下面便是一片仙人掌,——在仙人掌上扎一个洞,用麻线穿了,挂在钉子上。昆明仙人掌多,且极肥大。有些人家在菜园的周围种了一圈仙人掌以代替篱笆。——种了仙人掌,猪羊便不敢进园吃菜了。仙人掌有刺,猪和羊怕扎。

昆明菌子极多。雨季逛菜市场,随时可以看到各种菌子。最多,也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌下来的时候,家家饭馆卖炒牛肝菌,连西南联大食堂的桌子上都可以有一碗。牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鲜,香,很好吃。炒牛肝菌须多放蒜,否则容易使人晕倒。青头菌比牛肝菌略贵。这种菌子炒熟了也还是浅绿色的,格调比牛肝菌高。菌中之王是鸡枞,味道鲜浓,无可方比。鸡枞是名贵的山珍,但并不真的贵得惊人。一盘红烧鸡枞的价钱和一碗黄焖鸡不相上下,因为这东西在云南并不难得。有一个笑话:有人从昆明坐火车到呈贡,在车上看到地上有一棵鸡枞,他跳下去把鸡枞捡了,紧赶两步,还能爬上火车。这笑话用意在说明昆明到呈贡的火车之慢,但也说明鸡枞随处可见。有一种菌子,中吃不中看,叫做干巴菌。乍一看那样子,真叫人怀疑:这种东西也能吃?!颜色深褐带绿,有点像一堆半干的牛粪或一个被踩破了的马蜂窝。里头还有许多草茎、松毛,乱七八糟!可是下点功夫,把草茎松毛择净,撕成蟹腿肉粗细的丝,和青辣椒同炒,入口便会使你张目结舌:这东西这么好吃?!还有一种菌子,中看不中吃,叫鸡油菌。都是一般大小,有一块银圆那样大,滴溜圆,颜色浅黄,恰似鸡油一样。这种菌子只能做菜时配色用,没甚味道。

雨季的果子,是杨梅。卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的一角,不时吆唤一声:“卖杨梅——”声音娇娇的。她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了。昆明的杨梅很大,有一个乒乓球那样大,颜色黑红黑红的,叫做“火炭梅”。这个名字起得真好,真是像一球烧得炽红的火炭!一点都不酸!我吃过苏州洞庭山的杨梅、井冈山的杨梅,好像都比不上昆明的火炭梅。

雨季的花是缅桂花。缅桂花即白兰花,北京叫做“把儿兰”(这个名字真不好听)。云南把这种花叫做缅桂花,可能最初这种花是从缅甸传入的,而花的香味又有点像桂花,其实这跟桂花实在没有什么关系。——不过话又说回来,别处叫它白兰、把儿兰,它和兰花也挨不上呀,也不过是因为它很香,香得像兰花。我在家乡看到的白兰多是一人高,昆明的缅桂是大树!我在若园巷二号住过,院里有一棵大缅桂,密密的叶子,把四周房间都映绿了。缅桂盛开的时候,房东(是一个五十多岁的寡妇)和她的一个养女,搭了梯子上去摘,每天要摘下来好些,拿到花市上去卖。她大概是怕房客们乱摘她的花,时常给各家送去一些。有时送来一个七寸盘子,里面摆得满满的缅桂花!带着雨珠的缅桂花使我的心软软的,不是怀人,不是思乡。

雨,有时是会引起人一点淡淡的乡愁的。李商隐的《夜雨寄北》是为许多久客的游子而写的。我有一天在积雨少住的早晨和德熙从联大新校舍到莲花池去。看了池里的满池清水,看了作比丘尼装的陈圆圆的石像(传说陈圆圆随吴三桂到云南后出家,暮年投莲花池而死),雨又下起来了。莲花池边有一条小街,有一个小酒店,我们走进去,要了一碟猪头肉,半斤市酒(装在上了绿釉的土瓷杯里),坐了下来。雨下大了。酒店有几只鸡,都把脑袋反插在翅膀下面,一只脚着地,一动也不动地在檐下站着。酒店院子里有一架大木香花。昆明木香花很多。有的小河沿岸都是木香。但是这样大的木香却不多见。一棵木香,爬在架上,把院子遮得严严的。密匝匝的细碎的绿叶,数不清的半开的白花和饱涨的花骨朵,都被雨水淋得湿透了。我们走不了,就这样一直坐到午后。四十年后,我还忘不了那天的情味。写了一首诗:

莲花池外少行人,野店苔痕一寸深。浊酒一杯天过午,木香花湿雨沉沉。

我想念昆明的雨。

(一九八四年五月十九日)

葵·薤

小时读汉乐府《十五从军征》,非常感动。

十五从军征,八十始得归。道逢乡里人:“里中有阿谁?”——“遥望是君家,松柏冢累累。”兔从狗窦入,雉从梁上飞,中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹,羹饭一时熟,不知贻阿谁。出门东向望,泪落沾我衣。

诗写得平淡而真实,没有一句迸出呼天抢地的激情,但是惨切沉痛,触目惊心。词句也明白如话,不事雕饰,真不像是两千多年前的人写出的作品,一个十来岁的孩子也完全能读懂。我未从过军,接触这首诗的时候,也还没有经过长久的乱离,但是不止一次为这首诗流了泪。

然而有一句我不明白,“采葵持作羹”。葵如何可以为羹呢?我的家乡人只知道向日葵,我们那里叫做“葵花”。这东西怎么能做羹呢?用它的叶子?向日葵的叶子我是很熟悉的,很大,叶面很粗,有毛,即使是把它切碎了,加了油盐,煮熟之后也还是很难下咽的。另外有一种秋葵,开淡黄色薄瓣的大花,叶如鸡脚,又名鸡爪葵。这东西也似不能做羹。还有一种蜀葵,又名锦葵,内蒙古,山西一带叫做“蜀蓟”。我们那里叫做端午花,因为在端午节前后盛开。我从来也没听说过端午花能吃,——包括它的叶、茎和花。后来我在济南的山东博物馆的庭院里看到一种戎葵,样子有点像秋葵,开着耀眼的朱红的大花,红得简直吓人一跳。我想,这种葵大概也不能吃。那么,持以作羹的葵究竟是一种什么东西呢?

后来我读到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》。吴其浚是个很值得叫人佩服的读书人。他是嘉庆进士,自翰林院修撰官至湖南等省巡抚。但他并没有只是做官,他留意各地物产丰瘠与民生的关系,依据耳闻目见,辑录古籍中有关植物的文献,写成了《长编》和《图考》这样两部巨著。他的著作是我国十九世纪植物学极重要的专著。直到现在,西方的植物学家还认为他绘的画十分精确。吴其浚在《图考》中把葵列为蔬类的第一品。他用很激动的语气,几乎是大声疾呼,说葵就是冬苋菜。

然而冬苋菜又是什么呢?我到了四川、江西、湖南等省,才见到。我有一回住在武昌的招待所里,几乎餐餐都有一碗绿色的叶菜做的汤。这种菜吃到嘴是滑的,有点像莼菜。但我知道这不是莼菜,因为我知道湖北不出莼菜,而且样子也不像。我问服务员:“这是什么菜?”——“冬苋菜!”第二天我过到一个巷子,看到有一个年轻的妇女在井边洗菜。这种菜我没有见过。叶片圆如猪耳,颜色正绿,叶梗也是绿的。我走过去问她洗的这是什么菜,——“冬苋菜!”我这才明白:这就是冬苋菜,这就是葵!那么,这种菜作羹正合适,——即使是旅生的。从此,我才算把《十五从军征》真正读懂了。

吴其浚为什么那样激动呢?因为在他成书的时候,已经几乎没有人知道葵是什么了。

蔬菜的命运,也和世间一切事物一样,有其兴盛和衰微,提起来也可叫人生一点感慨,葵本来是中国的主要蔬菜。《诗·邠风·七月》:“七月烹葵及菽”,可见其普遍。后魏《齐民要术》以《种葵》列为蔬菜第一篇。“采葵莫伤根”,“松下清斋折露葵”,时时见于篇咏。元代王祯的《农书》还称葵为“百菜之主”。不知怎么一来,它就变得不行了。明代的《本草纲目》中已经将它列入草类,压根儿不承认它是菜了!葵的遭遇真够惨的!到底是什么原因呢?我想是因为后来全国普遍种植了大白菜。大白菜取代了葵。齐白石题画中曾提出“牡丹为花之王,荔枝为果之王,独不论白菜为菜中之王,何也?”其实大白菜实际上已经成“菜之王”了。

幸亏南方几省还有冬苋菜,否则吴其浚就死无对证,好像葵已经绝了种似的。吴其浚是河南固始人,他的家乡大概早已经没有葵了,都种了白菜了。他要是不到湖南当巡抚,大概也弄不清葵是啥。吴其浚那样激动,是为葵鸣不平。其意若曰:葵本是菜中之王,是很好的东西;它并没有绝种!它就是冬苋菜!您到南方来尝尝这种菜,就知道了!

北方似乎见不到葵了。不过近几年北京忽然卖起一种过去没见过的菜:木耳菜。你可以买一把来,做个汤,尝尝。葵就是那样的味道,滑的,木耳菜本名落葵,是葵之一种,只是葵叶为绿色,而木耳菜则带紫色,且叶较尖而小。

由葵我又想到薤。

我到内蒙古去调查抗日战争时期游击队的材料,准备写一个戏。看了好多份资料,都提到部队当时很苦,时常没有粮食吃,吃“荄荄”,下面多于括号中注明“(音‘害害’)”。我想:“荄荄”是什么东西?再说“荄”读gai,也不读“害”呀!后来在草原上有人给我找了一棵实物,我一看,明白了:这是薤。薤音xie。内蒙古、山西人每把声母为X的字读成H母,又好用叠字,所以把“薤”念成了“害害”。

薤叶极细。我捏着一棵薤,不禁想到汉代的挽歌《薤露》,“薤上露,何易皠,露皠明朝还落复,人死一去何时归?”不说葱上露、韭上露,是很有道理的。薤叶上实在挂不住多少露水,太易“皠”掉了。用此来比喻人命的短促,非常贴切。同时我又想到汉代的人一定是常常食薤的,故尔能近取譬。

北方人现在极少食薤了。南方人还是常吃的。湖南、湖北、江西、云南、四川都有。这几省都把这东西的鳞茎叫做“藠头”。“藠”音“叫”。南方的年轻人现在也有很多不认识这个藠字的。我在韶山参观,看到说明材料中提到当时用的一种土造的手榴弹,叫做“洋藠古”,一个讲解员就老实不客气地读成“洋晶古”。湖南等省人吃的藠头大都是腌制的,或入醋,味道酸甜;或加辣椒,则酸甜而极辣,皆极能开胃。

南方人很少知道藠头即是薤的。

北方城里人则连藠头也不认识。北京的食品商场偶尔从南方运了藠头来卖,趋之若鹜的都是南方几省的人。北京人则多用不信任的眼光端详半天,然后望望然后去之。我曾买了一些,请几位北方同志尝尝,他们闭着眼睛嚼了一口,皱着眉头说:“不好吃!——这哪有糖蒜好哇!”我本想长篇大论地宣传一下藠头的妙处,只好咽回去了。

哀哉,人之成见之难于动摇也!

我写这篇随笔,用意是很清楚的。

第一,我希望年轻人多积累一点生活知识。古人说诗的作用:可以观,可以群,可以怨,还可以多识于草木虫鱼之名。这最后一点似乎和前面几点不能相提并论,其实这是很重要的。草木虫鱼,多是与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣,说明对人也有广泛的兴趣。

第二,我劝大家口味不要太窄,什么都要尝尝,不管是古代的还是异地的食物,比如葵和薤,都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。许多大家都已经习以为常的蔬菜,比如菠菜和莴笋,其实原来都是外国菜。西红柿、洋葱,几十年前中国还没有,很多人吃不惯,现在不是也都很爱吃了么?许多东西,乍一吃,吃不惯,吃吃,就吃出味儿来了。

你当然知道,我这里说的,都是与文艺创作有点关系的问题。

(一九八四年六月二十七日)

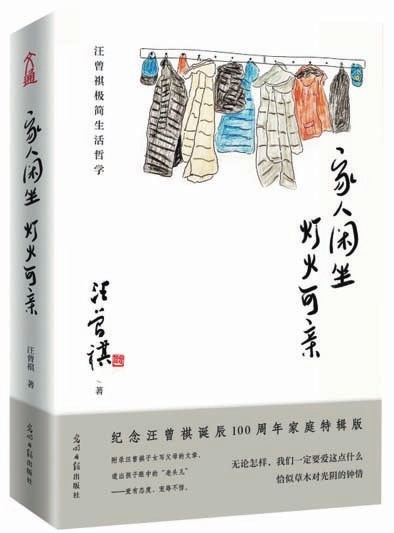

(本文摘自《家人闲坐灯火可亲》,汪曾祺著,光明日报出版社2020年4月出版,定价:45.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制