乾隆是个文化皇帝。他“喜好诗文、书法、绘画、戏剧,还会多种语言,熟悉儒家经典,深谙佛学文化,鉴赏文物,整理古籍”等等。据北京故宫博物院藏《清高宗御制诗》及其他相关文献资料,乾隆一生创作的诗歌至少有43719首,其中以陶瓷为咏题对象的诗歌达249首。或许是受到“乾嘉学派”考据之风盛行的影响,乾隆陶瓷诗在咏题“柴窑”“红定”和“未央宫瓦”等对象时,充满着考据色彩。在乾隆研究中,这是一个很容易被学者所忽视但又十分有趣的细节。

对“柴窑”的疑惑

“柴窑”之谓,大约可以追溯到明代初年。洪武二十一年(1388),曹明仲的《格古要论》正式刊行。在卷下《古窑器论》的首篇,曹明仲即提到柴窑:“出北地,世传柴世宗时烧者,故谓之‘柴窑’。天青色,滋润细媚,有细纹,多足粗黄土。近世少见。”据此可知,柴窑为五代时期后周世宗柴荣时所烧,属于青瓷。宣德年间,官方曾编制有一部宫廷收藏器皿的目录,名叫《宣德鼎彝谱》。其中关于宫廷用瓷的文字有:“内库所藏:柴、汝、官、哥、钧、定。”值得注意的是,如果说《格古要论》代表了当时文人的看法,那么《宣德鼎彝谱》则属于官方文件。看来柴窑被列于宋代五大名窑之前,荣登“诸窑之冠”,在明代初期已经是一种共识。众所周知,明代文人的演绎能力是非常强大的。经过集体性演绎,柴窑最后定格在“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”上。遗憾的是,由于一直没有得到考古材料与传世实物的有力支持,柴窑长期受到质疑。当代著名陶瓷史家叶喆民先生便认为,这四句话“若用以形容(宋代景德镇)影青瓷器却是比较恰如其分”的。

显然,乾隆受明代文人影响至深,对柴窑也充满着憧憬。在其249首陶瓷诗中,柴窑之称谓总共出现过14次,虽然少于官、定、哥、越、宣德、汝、均等窑,但也确实不少了。此外,乾隆还创作有4首陶瓷诗,以专门咏题柴窑:1764年的《咏柴窑枕》、1766年的《咏柴窑碗》、1781年的《咏柴窑如意瓷枕》、1787年的《咏柴窑碗》。在陶瓷诗中,对柴窑的评价,乾隆大致秉承了明代文人的观点。“官下柴一等,希珍致亦艰”,“汝州建青窑,珍学柴周式”,“宋时秘色四称名,不及柴窑一片瑛”,“冶自柴周遂号柴,冠乎窑器独称佳”等诗句都是明证。然而,与明代文人差别明显的是,乾隆根据紫禁城海量的收藏,对柴窑是否真实存在又充满着疑惑。“柴已不可得,汝尚逢一二”,“柴瓷罕见兹称古,望古因之意睪然”,“越器惟名那见唐,柴窑硕果后周藏”,“都为黑色无青色,纪载谁真实事谐”等诗句都是明证。对柴窑的疑惑,应该说在陶瓷诗之注释中,乾隆表达得更为直截了当:“内府旧有柴窑碗一,实古于宋磁,然亦难定其真伪也”;“《夷门广牍》载:柴窑,世传周世宗时所烧,天青色,滋润细媚,有细纹,足多粗黄土。又《博物要览》论柴窑,谓‘青如天,明如镜,薄如纸,声如磬,为诸窑之冠’。今内府所藏柴窑碗,共七八枚,分第甲乙,然色皆黑,无青者,亦见纪载之难信也”。毫无疑问,在200多年后的今天看来,乾隆对柴窑的疑惑与考辨,显然胜过明代文人,依然具有学术价值。

“红定”与苏轼

“北定州陶佳制多,白如脂玉未经磨”,这是乾隆《咏定窑瓶子》(1773年)诗中的诗句。某种意义上讲,乾隆的诗句准确地表达了北宋定窑跻身宋代五大名窑之列的主要原因。然而,自从大文豪苏轼创作了《试院煎茶诗》之后,因其“定州花瓷琢红玉”诗句,“红定”问题便成了一个难解的历史公案。

看得出来,乾隆对“红定”其实是有怀疑的,而且年龄越大似乎怀疑态度越坚定。如,他在1775年创作的《咏定窑三羊方盂》和《咏定窑凫莲盘》、1780年和1794年创作的《咏定窑素鍑》和《咏定窑碗》等陶瓷诗之注释中都有大致相似的表达:“今之定瓷皆白色无采。所谓粉定也,然率素质”;“今定窑绝无红色者”;“定窑皆白,从无见他色者”;“今时所见定窑皆白色,上者谓之粉定,次者谓之土定,未见有红色者也”。然而,从陶瓷诗中又不难看出,乾隆似乎十分不愿意真的没有“红定”。于是,就有了他在陶瓷诗《再咏定窑瓷枕》(1772年)中“苏轼譬尤精”诗句,在《咏定窑盘子》(1773年)中“苏咏信非诬”诗句,等等。更为有趣的是,似乎为了证明苏轼“红定”说的可信性,乾隆还在1794年创作的《咏定窑碗》“序”中,引用了宋代邵伯温《闻见录》中一段关于“定州红瓷器”的记载作为证据。乾隆认为:“苏轼《试院煎茶诗》有‘定州花瓷琢红玉’之句。考宋邵伯温《闻见前录》载:仁宗一日幸张贵妃阁,见定州红瓷器。帝问曰:‘安得此物?’妃以王拱宸所献为对。帝怒,以所持拄斧碎之。妃愧谢久之乃已,云云。”据此乾隆进而推理道:“似当时实有此一种。然何以今时白者不乏流传,而红者即髺垦、薜暴之脚货亦绝不一见耶?岂当时不过偶一陶制后遂禁止不作,而轼因逞词诩重耶?”

不仅如此,在陶瓷诗中,乾隆还对苏轼“定州花瓷琢红玉”之“花瓷”也作了自己独特的诠释。如,在《咏定窑三羊方盂》《咏定窑凫莲盘》《咏定窑盘子》等陶瓷诗及其注释中,他便认为“若此隐起三羊纹者,即东坡所谓‘花瓷’,亦无不可”,“俗谓之粉定,而暗花者多,则亦合‘花瓷’之称矣”,以及“斐若暗花蔚,东坡盖谓斯”“云中见龙爪,如有复如无”等诗句。尽管乾隆亦十分清楚,“粉定出北宋,花瓷实鲜看”。

乾隆对“红定”等的矛盾心理,估计与它是苏轼所提有直接的关系。在陶瓷诗中,乾隆除了直呼“苏轼”“苏东坡”“东坡”外,还以“坡翁”“髯翁”“苏子”“大苏”“坡”等称呼苏轼。对苏轼的诗歌,乾隆则有“苏咏”“咏苏”“苏诗”“苏语”等用语。不仅出现频率颇高,而且还显得十分亲昵。此外,乾隆还专门创作有两首咏题“苏轼砚”的陶瓷诗,《题苏轼澄泥鹅戏砚》(1782年)和《题苏轼澄泥半碣砚》(1785年)等。显而易见,乾隆对苏轼是崇敬有加的。或许正是因为“爱屋及乌”,导致乾隆在“红定”问题上持有比柴窑问题犹豫得多的态度。

未央宫瓦之考辨

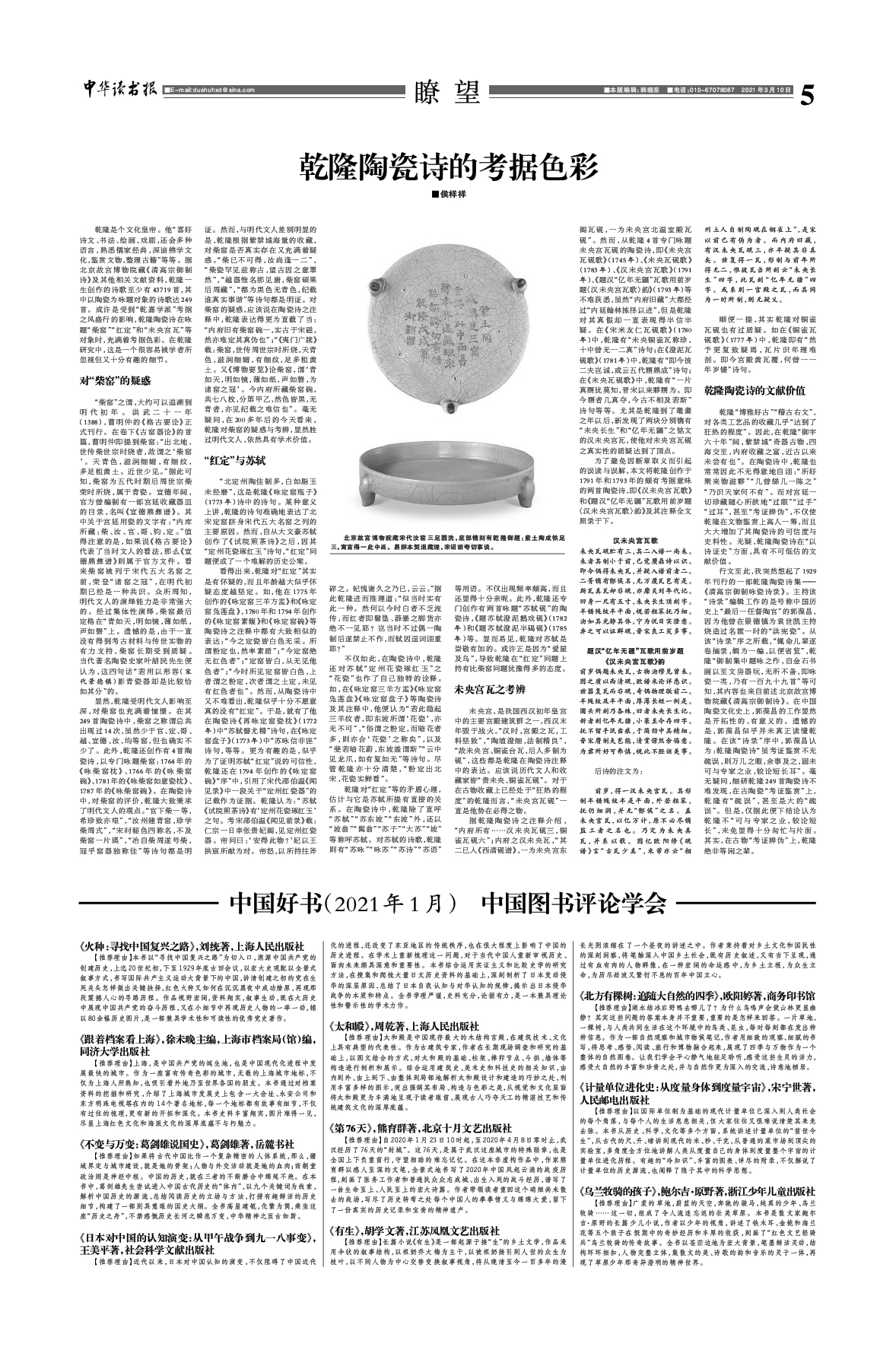

未央宫,是我国西汉初年皇宫中的主要宫殿建筑群之一,西汉末年毁于战火。“汉时,宫殿之瓦,工料坚致”,“陶埴澄细,法制精良”,“故未央宫、铜雀台瓦,后人多制为砚”,这些都是乾隆在陶瓷诗注释中的表达。应该说历代文人和收藏家皆“贵未央、铜雀瓦砚”。对于在古物收藏上已经处于“狂热的程度”的乾隆而言,“未央宫瓦砚”一直是他势在必得之物。

据乾隆陶瓷诗之注释介绍,“内府所有……汉未央瓦砚三,铜雀瓦砚六”;内府之汉未央瓦,“其二已入《西清砚谱》,一为未央宫东阁瓦砚,一为未央宫北温室殿瓦砚”。然而,从乾隆4首专门咏题未央宫瓦砚的陶瓷诗,即《未央宫瓦砚歌》(1745年)、《未央瓦砚歌》(1783年)、《汉未央宫瓦歌》(1791年)、《题汉“亿年无疆”瓦歌用前岁题〈汉未央宫瓦歌〉韵》(1793年)等不难获悉,虽然“内府旧藏”大都经过“内廷翰林拣择以进”,但是乾隆对其真假却一直表现得半信半疑。在《宋米友仁瓦砚歌》(1780年)中,乾隆有“未央铜雀瓦称珍,十中曾无一二真”诗句;在《澄泥瓦砚歌》(1781年)中,乾隆有“即今彼二夫岂诚,或云五代赝鼎成”诗句;在《未央瓦砚歌》中,乾隆有“一片真赝犹莫知,晋宋以来夥赝为。即今赝者几真夺,今古不相及若斯”诗句等等。尤其是乾隆到了耄耋之年以后,新发现了两块分别镌有“未央长生”和“亿年无疆”之铭文的汉未央宫瓦,使他对未央宫瓦砚之真实性的质疑达到了顶点。

为了避免因断章取义而引起的误读与误解,本文将乾隆创作于1791年和1793年的颇有考据意味的两首陶瓷诗,即《汉未央宫瓦歌》和《题汉“亿年无疆”瓦歌用前岁题〈汉未央宫瓦歌〉韵》及其注释全文照录于下。

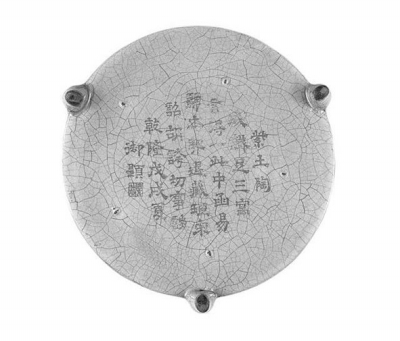

汉未央宫瓦歌未央瓦砚贮有三,其二入谱一尚未。未者其制小于前,已觉赝鼎诗以识。即今偶得未央瓦,并疑入谱前者二。二胥镌有酂侯名,无万覆瓦岂有是。斯瓦真瓦却非砚,亦靡炎刘年代记。凹身一尺有五寸,未央长生顶刻字。半错绳纹半平面,视若粗笨抚乃细。沕如其光静其体,宁为悦目实澄意。弆之可以证群砚,晋宋良工笑多事。

题汉“亿年无疆”瓦歌用前岁题

《汉未央宫瓦歌》韵前岁偶题未央瓦,古物沕穆见曾未。因之质以西清砚,欧谱米论详悉识。兹器复瓦而非砚,奇偶物理联前二。半绳纹及半平面,厚薄长短一例是。圆头所刻乃各殊,旧者未央长生记。新者刻亿年无疆,小篆至今存四字。抚不留手泯凿痕,于简劲中具精细。晋宋膺制夫岂能,清赏憬然余惕意。为君所好可弗慎,视此不胫讵美事。后诗的注文为:

前岁,得一汉未央宫瓦。其形制半错绳纹半是平面,外若粗笨,抚仍细润,并无“酂侯”之名。盖未央宫瓦,以亿万计,原不必尽镌监工者之名也。乃定为未央真瓦,并系以歌。因忆欧阳修《砚谱》言“古瓦少真”,米芾亦云“相州土人自制陶砚在铜雀上”,是宋以前已有伪为者。而内府旧藏,有汉未央瓦砚三,亦半疑其非真矣。兹复得一瓦,形制与前年所得无二,惟彼瓦当所刻云“未央长生”四字,此瓦刻“亿年无疆”四字。或系别一宫殿之瓦,而其同为一时所制,则无疑义。

顺便一提,其实乾隆对铜雀瓦砚也有过质疑。如在《铜雀瓦砚歌》(1777年)中,乾隆即有“然予更复致疑焉,瓦片识年理难剖。即今宫殿黄瓦覆,何曾一一年岁镂”诗句。

乾隆陶瓷诗的文献价值

乾隆“博雅好古”“稽古右文”,对各类工艺品的收藏几乎“达到了狂热的程度”。因此,在乾隆“御宇六十年”间,紫禁城“奇器古物,四海交至,内府收藏之富,近古以来未尝有也”。在陶瓷诗中,乾隆也常常因此不无得意地自诩:“所好聚来物滋夥”“几曾绨几一陈之”“乃识天家何不有”。而对宫廷一切珍藏随心所欲地“过眼”“过手”“过耳”,甚至“考证辨伪”,不仅使乾隆在文物鉴赏上高人一筹,而且大大增加了其陶瓷诗的可信度与史料性。无疑,乾隆陶瓷诗在“以诗证史”方面,具有不可低估的文献价值。

行文至此,我突然想起了1929年刊行的一部乾隆陶瓷诗集——《清高宗御制咏瓷诗录》。主持该“诗录”编辑工作的是号称中国历史上“最后一任督陶官”的郭葆昌,因为他曾在景德镇为袁世凯主持烧造过名震一时的“洪宪瓷”。从该“诗录”序之所载,“辄命儿辈逐卷摘录,辑为一编,以便省览”,乾隆“御制集中题咏之作,自金石书画以至文房器玩,无所不备,即咏瓷一类,乃有一百九十九首”等可知,其内容也来自前述北京故宫博物院藏《清高宗御制诗》。在中国陶瓷文化史上,郭葆昌的工作显然是开拓性的、有意义的。遗憾的是,郭葆昌似乎并未真正读懂乾隆。在该“诗录”序中,郭葆昌认为:乾隆陶瓷诗“虽考证鉴赏不无疏误,则万几之暇,余事及之,固未可与专家之业,较论短长耳”。毫无疑问,细研乾隆249首陶瓷诗不难发现,在古陶瓷“考证鉴赏”上,乾隆有“疏误”,甚至是大的“疏误”。但是,仅据此便下结论认为乾隆不“可与专家之业,较论短长”,未免显得十分匆忙与片面。其实,在古物“考证辨伪”上,乾隆绝非等闲之辈。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制