一

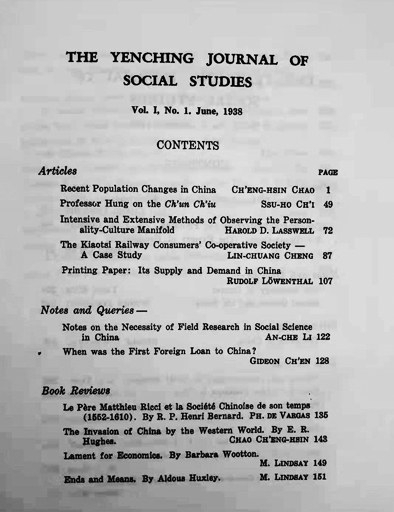

英文《燕京社会学界》(TheYenchingJournalofSocialStud⁃ies)创刊于1938年6月,半年刊,为燕京大学所创办,1941年出版至第3卷第2期因太平洋战争爆发休刊,1948年8月复刊,至1950年出版至第5卷第1期停刊。

《学界》的创刊主编为李安宅。从第2卷第1期开始,吴其玉接替李安宅担任主编,直到第3卷第2期结束。1948年8月复刊后的第4、5卷由陈芳芝任主编。李安宅(1900—1985),1929年燕京大学社会学系毕业后留校任教,1934年赴美国加州大学、耶鲁大学人类学系留学,1937年回国后任燕大社会学系副教授。他只担任《学界》第1卷主编是因为此后离开了燕大,以教育部边疆视察员的身份深入甘南藏族地区从事文化促进工作和社会人类学调查。李安宅后来受聘于华西协和大学,成为著名的藏学家。吴其玉(1904—1995)于1927年和1929年获得燕大法学学士和硕士学位,后赴美入普林斯顿大学攻读政治学,1933年获得博士学位,同年秋回国任教燕大政治学系,抗战期间参加燕大在成都的复校工作,任法学院院长,对成都燕大发展做出重要贡献。陈芳芝(1914—1995),1935年燕大政治系本科毕业后赴美留学,1939年获拜因麦尔学院(BrynMawrCollege)博士学位,回国后一直任教于燕大政治系。

《学界》发刊词是这样写的:“本刊旨在为社会科学研究提供发表平台。尽管也欢迎用比较的、实用的、理论的方法研究国外问题的稿件,但本刊将主要致力于对中国问题的研究,尤其是关于中国社会、经济方面的专题研究,如家庭问题、当代城市建设问题等。本刊欢迎五个方面的稿件:一、用社会科学对当代及历史问题做出的原创性研究;二、关于社会科学理论的研究;三、田野调查报告;四、书目文献;五、书评。”该刊主要有三个栏目:论文(Articles)、札记与释疑(NotesandQueries)、书评(BookRe⁃views)。论文以社会学方向为最多,其次是经济学、政治学,其他如文学、新闻学、教育学方向的也偶有刊载。这也完全符合燕大的学术传统,社会学、经济学、政治学是燕大三大支柱系科,其中社会学力量最强,影响也最大。书评栏目对国内外近期出版的中外文图书进行评论,以与中国相关者为主,如第1卷第2期郑林庄《评卜凯〈中国土地利用〉》、陈其田《评刘大钧〈上海工业化研究〉》、第2卷第2期陈其田《评费孝通〈江村经济〉》、第4卷第1期何国樑《评萧公权〈中国政治思想史〉》,后来这四本著作均成为中国经济社会和学术思想研究的名著。同时书评部分也不缺少对名家名著的关注,如王聿修评杜威的《自由与文化》(FreedomandCulture)和罗素的《对于权力的社会解释》(Power:ANewSocialAnaly⁃sis),都很具有启发性。札记与释疑栏目主要服务于自由讨论和分享信息,文章相对比较短,也不像论文那么正式。李安宅这样表达对这一栏目的期待:“我们希望给在中国的社会科学研究提供一个澄清立场和交换意见的空间,更希望从这里能够产生一种团队精神,在社会科学研究领域有更多的合作。这个栏目欢迎提出问题,发表新见,分享研究数据。”作为开篇,李安宅发表了《中国社会科学研究中田野调查的必要性》一文,此外杨堃和夏白龙(WitoldJablonski)为自己老师葛兰言(Marcel Granet)的辩护、卫德明(HellmutWilhelm)《孔子与〈春秋〉》等,都是很有价值的文章。

1948年复刊后,刊物的主要栏目没有什么变化,专题研究的方向则有所转变,更侧重于中国的边疆、社会管理和国际关系。这反映了在新的形势下主编和编委会的意图。

除了上述三个固定栏目外,该刊还不定期刊发“书目文献”(Bibliography),虽然数量不多,但质量很高,其中第1卷第2期罗文达的《犹太人在中国研究目录》(TheJewsinChina)尤为重要。罗文达(RudolfLöwenthal,1904—1997)生于德国,1933年获得柏林大学经济学博士学位。希特勒上台,他流亡到中国后于1934年开始在燕京大学任教,并一直工作到1947年。作为犹太人,罗文达一直关注犹太人在中国的问题,先后在北京的学术刊物上发表了4篇有关书目文献,其中在《燕京社会学界》上刊载的这一篇时间最早,也最重要。1988年,他的这些文章被结集出版(TheSino-JudaicBibliogra⁃phiesofRudolfLöwenthal),成为这一领域最重要的参考文献。

《学界》的特点在于无论是论文、书评还是其他文章,质量均属上乘。这主要得益于一支高水平的作者队伍,而这一队伍基本以燕大师生为主。在《学界》上发过文章的老师,按照院系排列如下:社会学系:李安宅、赵承信、杨堃、关瑞梧、黄迪、林耀华、蒋旨昂;经济学系:林迈可(MichaelLindsay)、戴乐仁(T.B.Taylor)、郑林庄、陈其田、文国鼐(AugustaWagner);政治学系:吴其玉、陈芳芝、戴德华(G.E.Taylor)、顾敦鍒、何国樑、张锡彤(兼职);心理学系:陆志韦、夏仁德(R.C.Sailer);新闻学系:罗文达;哲学系:博晨光(L.C.Porter)、张东荪;历史系:王克私(Ph.deVargas)、齐思和、王聿修;西方语言系:谢迪克(HaroldE.Shadick)、刘乐意;教育系:高厚德(HowardS.Galt)、廖泰初;哈佛燕京引得编纂处:赵丰田。

其他不是燕大教师的作者,不少和燕大也有千丝万缕的联系,如夏白龙是巴黎大学博士,波兰华沙大学东方学助理教授,曾在清华大学任教,1937—1938年在燕大做访问研究;裴德士(W.B.Pettus)是北京华文学校校长,该校曾和燕大有过密切的合作。

这批燕大教师的特点是学历高,中国学者大都具有留学背景,而不少外国教师则是汉学家。

二

在《学界》上,社会学家的文章不仅数量多,而且有特色。

赵承信是发表文章最多的作者,计论文3篇,书评11篇。赵承信在美国留学时即专攻人口学,归国后继续从事人口研究,在《学界》上发表的三篇论文中两篇都是关于人口问题的。在《最近中国的人口变化》(RecentPopulationChangesinChina)一文中,赵承信首先指出,对于中国这样的大国进行现代意义上的人口统计具有相当难度。中国从汉朝开始就有人口统计,虽然很不完备,但在人类历史上是相当早的,而最近一次比较可靠的人口统计是1909—1911年清政府为了预备立宪而进行的。进入论文的正题后,他用一系列数据说明,1909年之后中国人口的变化不大,从3.7亿增加至4.3亿(1935年)。现代学者对于人口压力的担心主要是基于马尔萨斯的理论,以及提高生活水平的焦虑。赵承信认为当下的关键问题是一方面控制出生率,另一方面提高医疗卫生条件。他在论文中重点批判了马尔萨斯的人口悲观论,指出其理论缺陷在于没有认识到死亡率与生育率之相关性,只以死亡率来调适生育率。

在《家族制度对中国人口的平衡作用》(FamilismasaFactorintheChinesePopula⁃tionBalance)一文中,赵承信继续把批判的矛头指向马尔萨斯等纯粹生物学和技术论的人口研究路径,强调应该将人口问题纳入社区之中进行探讨,分析人口与土地、社区文化等的互动关系。文中他以家族制度在中国人口平衡中的重要作用有力地说明了生育既是生物过程,又是文化活动。

关于人口问题赵承信还发表了多篇书评,不仅涉及中国,还广泛地讨论了日本、欧洲、苏联的人口问题。他反复强调,研究人口现象不仅要从数量、组成及分布等角度切入,还要考虑经济发展水平和文化传统。这些因素之间互相影响,旧的平衡被破坏,新的平衡尚未形成,就会产生各种各样的问题。总之,他以动态相关性的观点来分析人口现象,在当时是相当先进的。

赵承信的第三篇论文《作为社会实验室的平郊村》(P’ing-Chiao-TsunasaSo⁃cialLaboratory)是一份实地调查报告,比较简明扼要地论述了离燕大不远的平郊村的社会结构、经济发展以及村民生活的概况,同时也深入分析了村民如何通过协作处理贫困、子女养育、医疗卫生、城镇化等问题。对于该文的缘起,他做了这样的说明:“本文完成于1941年11月,准备在本刊发表,作为关于平郊村一系列研究论文的导言。整个项目由洛克菲勒基金会通过它在中国的乡村建设项目资助。日本于1941年12月8日袭击珍珠港,燕大被迫关闭,所有收集来的田野调查资料基本丢失了,学生的论文却保留了下来。战争于1945年8月15日结束,燕大于同年10月10日复校。田野调查慢慢恢复。本文可以作为两年六个月田野工作的一个小结。本文附录二《战后发展》说明了平郊村最近的情况。”田野调查是社会学研究的基本方法,在近代中国成为一场声势相当浩大的运动,燕大是这一运动的重要引领者之一。位于燕大东北的北京郊区清河镇及其周围的约四十个村子,有着相似的物候、生态与生产生活方式,是理想的调查场所。1928年,在社会学系主任许仕廉的主持下,燕大创立了清河实验区,但抗战爆发后这个离校园较远的实验基地已经难以为师生所利用。1939年,在赵承信的带领下,燕大社会学系将距离校园不到半个小时脚程的平郊村(前八家村)开辟为新的“社会实验室”。此后因为太平洋战争爆发被迫中断四年多时间,但在燕大复校后,平郊村这一实验基地又立即恢复运行,直至1949年。该村当时住户约有六十家,正适合研究者对其整体把握和全面观察。燕大前后有数十位学生在此调研并完成了毕业论文。赵承信在对平郊村等实验区研究的基础上,从理论上阐发了“村镇社区”这一概念,借以强调其不同于“都市社区”和“初民社区”的特质。他的一系列研究为中国社会学的本土化做出了创新性的贡献。

三

李安宅是《学界》第一任主编,也是著名的社会学家。他在第1卷第1期发表的《中国社会科学研究中田野调查的必要性》(NotesontheNecessityofFieldResearchinSocialScienceinChina)一文具有指引方向的重要作用。他开宗明义地指出,中国传统的学术方法是依靠文献资料,是书斋里的研究或“图书馆里的研究”(libraryresearch),新的研究方式需要从这当中解放出来。田野调查对于社会科学就像实验室对于自然科学一样重要。李安宅接着详细分析了田野调查对于社会文化研究的两个作用:一、田野工作中的发现将为发展中国社会科学奠定基础,把学者们从以往正统的书本知识和古今中外各类圣贤的言论中解放出来,获得一种崭新的视野,同时在教学中也可以使用自己的材料,而不再需要仰仗外国的教科书。二、将给予中国学者关于社会文化事实的真切体验,有利于找到自己的发展道路,更好地建设未来,而不必照搬别国的经验来解决自身的问题。李安宅反复强调,社会科学家不能只在书斋里做学问,必须面对中国现实,解决现实问题。他在文章最后指出,对于社会科学来说,中国是一大块处女地,提供了广大的学术空间,同时考虑到中国地大物博,不同学科、不同国籍的学者可以合作,这样既可以扩大学术范围,又可以使自己的学科做得深入。李安宅在这里指出了近代中国学术的一个重大发展方向——走出书斋和图书馆,走向田野,走向民间。

李安宅不仅在理论上提倡田野调查,本人也身体力行,1930年代他前往甘肃藏区调查,后来又深入西藏,他的名著《藏族宗教史之实地研究》就是这一工作的结晶,正如他在“出版前言”中所说:“为了‘抗战建国’,为了摆脱在敌占区的处境,乃同于式玉同志于1938年接受了陶孟和、顾颉刚两师的建议,前赴甘肃兰州,再进至藏族地区拉卜楞,式玉义务办拉卜楞女子小学四年,学了藏文藏语,我则实践了人类学,研究藏族宗教,并至各处参观,成了内地访问喇嘛寺的义务解说员。这种生活度过了三年于1941年到了四川成都华西大学任教,又于1944年到西康南北两路调查半年,随所见,即撰文发表,主要根据亲眼观察,其次才是检阅典籍。”这样的经历使李安宅很快成为中国最早的藏学专家之一。

林耀华早年研究社会学,后来转向民族学,在藏学研究方面也很有贡献。他发表于《学界》第4卷第2期的《嘉戎的家族》(TheKinshipSystemoftheGiarung)也是田野调查的产物。嘉戎是藏族的一支,其社会既非父系,也非母系,每个家庭没有姓氏,仅有根据其房屋而起的名号。这个名号含义广泛,代表了家屋继承人的一切权利与义务,包括住屋财产、屋外田地、粮税差役,以及族内人员在社会上的地位等。一般来说,这种名号得自于房屋创建之初,此后的继承者可以是儿子,也可以是女儿或女婿,且每代只传一人,不能兄弟或姊妹并传。因此嘉戎社会没有形成一般意义上的那种父系或母系世系群。为什么会有这样的制度?林耀华的初步分析认为,这是由于嘉戎位于贫瘠的川康边界的山区,经济和人口增长均很缓慢,是物质环境和社会结构共同作用的结果。关于这篇文章的缘起,林耀华后来回忆说:“1945年暑期,我又和我在成都燕大的研究生兼助教陈永龄一起去当时位于西康和四川交界处的嘉戎地区考察。这次考察的经费是由美国罗氏基金会和哈佛—燕京学社资助,沿途经过了汶川、理县、茂县、马尔康和理县羌族、藏族地区,重点考察限于理县北部的四土和五屯的嘉戎地区。嘉戎在今天已被识别为藏族的一个支系。但在当时,我们对于嘉戎的族属尚无定论。”(《在大学与田野间》)林耀华的这篇英文文章是国内外最早考察嘉戎家族制度的专论,具有很高的学术价值。这次考察大有收获,但也并非没有遗憾:“由于当时抗战胜利,燕大成都分校忙于返京复校。我的时间仓促,没有能够深入揭示嘉戎的这种世系制度究竟是怎样适应了当地的生活和社会环境。……我当时实际上已接触到了今天人们热衷于讨论的‘实践’(prac⁃tice)与‘制度’(system)之间的关系问题。但是,由于当时受到结构—功能学派理论的束缚,我习惯于把社会当作是一个仅仅由规范和制度组成的世界,没有能够看到规范和制度仅仅是为人们的行动提供的框架,实具有主观意志的活动空间。能够权衡利弊的人们的实践固然受这种框架支配,但远非完全由其决定。”(《在大学与田野间》)

四

《学界》第4卷第2期载有一篇教育社会学论文,以社区研究为理论方法,非常值得关注,这就是廖泰初的《变动中的中国农村教育——山东和四川的私塾研究》(RuralEduca⁃tioninTransition:AstudyofOld-fashionedChineseSchools(szushu)inShangtungandSzechuan)。1905年废除科举以后,新式学堂在国家政策扶持下发展迅速,并逐渐推进到乡村。新式学堂基本分为小学、中学、大学,但它们的大量出现并没有能够取代旧式教育。该文选取山东汶上县和四川成都县的私塾作为研究对象,用大量数据和事实说明,在与新式学堂的竞争中,私塾由于受到一般民众的欢迎生命力依然顽强。据廖泰初归纳,私塾大致分为四种:一、塾师设馆招生的私塾;二、专收贫寒子弟的义塾;三、设立在义庄或宗祠内的书塾;四、一家或几家开设的家馆。如果按照教学层次,私塾又可分为蒙学、普通私塾、爨局、私塾大学。这些私塾基本可以满足乡村不同家庭背景的儿童的需要,所以虽然政府力推新式学堂,甚至采取打压和取缔私塾的政策,但效果却适得其反。该文深刻反映了民国时期中国乡村教育的矛盾性和复杂性,也显示了“教育救国”过程中的重重困境。从本文的材料来看,关于山东汶上县的资料来自作者1935年的调研,而成都县的资料则来自抗战期间作者在四川的实地考察。1930年代,燕京大学等五所高校、山东省政府和中华平民教育促进会共同推进农村建设,汶上县是基地之一,1935年秋刚刚获得燕大硕士学位的廖泰初来到汶上县担任视学员,他用三个月的时间走访了该县200多个村庄,参观了150多家私塾,在实地调查的基础上用中文撰写了《动变中的中国农村教育——山东省汶上县教育研究》一书(燕京大学社会学系1936年版)。成都县的资料则是最新的,除了讨论和汶上县的相似之处,廖文特别考察了成都私塾在1940年代的变化,比如一对一的教学变成了集体上课,增加了商业、外语方面的课程,接受年龄比较大的女生(14—16岁),逐渐放弃体罚等。这些变化一方面是由于战争年代的特别需要,另一方面也是适应不断变化的社会状况,由此可见私塾并非完全守旧,而是与时俱进,这也是它能够维持生命力的原因之一。廖泰初在文末指出,私塾被新式教育取代是早晚的事情,为了更好地做到这一点,他建议政府部门停止粗暴的教育政策,改善社会环境,加强新式学校自身建设,特别是要汲取私塾在人格养成、职业技术培训等方面的成功经验。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制