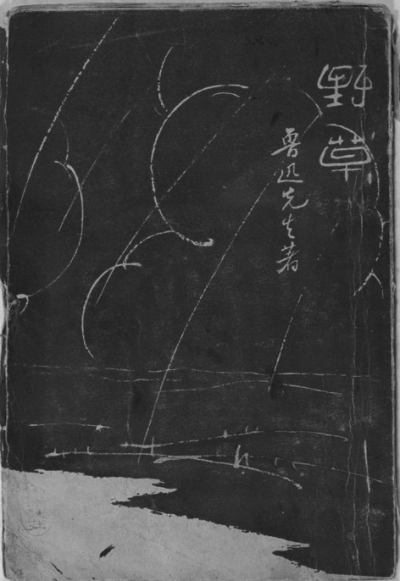

鲁迅曾说,自己一生的哲学都在《野草》里了。

在他的作品中,《野草》是最特别的存在。既是唯一一部意象独特深晦的散文诗集,却也因此成为解读鲁迅的重要途径之一。

踏上这条重要途径,对长期从事中国现当代文学研究与鲁迅研究的阎晶明来说,既属偶然,也是必然。

大概从2008年开始,阎晶明有计划地撰写与鲁迅相关的文章,先后出版《鲁迅还在》《鲁迅与陈西滢》《须仰视才见——从五四到鲁迅》等系列鲁迅研究著作,并编选《鲁迅演讲集》《鲁迅箴言新编》等。2017年11月,他参加“纪念《野草》出版90周年国际学术研讨会”,提出希望《野草》研究能从“诗与哲学”的强调中回到“本事”中来,关注和研究鲁迅创作《野草》的现实背景,“特别是分析和研究《野草》诸篇中留存的本事痕迹即现实主义成分”。没想到这一送给学者们的建议,却成为他本人着手研究的起点。

《箭正离弦:〈野草〉全景观》是阎晶明与鲁迅的一种精神对话。这种对话是努力的、坦诚的、独特的。在丰富的细节和充沛的研究基础上,他以敏锐的视角和审慎的论述,引伸出《野草》周围的各种故事,既是对鲁迅与《野草》精神高度的呼应,同样也是作者生命体验与认知观点的完美交汇。

《野草》的呈现方式犹如野草般疯长着跃动着,然而研究者总想要找出其中的规律和特点。阎晶明一次次地阅读甚至朗读《野草》,用笔记录自己对《野草》的感悟,记录那些隐藏在丰富的信息中的复杂而传奇的故事。

他想,也许这样会更接近《野草》,更接近鲁迅。

然而完成之后,他却觉得,阅读中感受到的,远远大于、多于、深于写在纸面上的。“尽管我自己也知道话已说得实在很多了。面对《野草》和阐释《野草》之间,有时也会产生这样一种感觉:当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。”

应该把《野草》中类似于“本事”的、创作《野草》的现实根源挖掘出来。

中华读书报:写《箭正离弦:〈野草〉全景观》,看得出来您的姿态是谦虚的、平和的、探讨的,但是也有时候,是严肃的不容辩驳的。比如指出《死火》指鲁迅许广平二人爱情的误识。比如日本学者秋吉收关于《野草》的论述——这篇《余论:必须要做的辨正》写得扎实有力,证据确凿,逻辑严密,很有分量。

阎晶明:对于作品的理解完全是开放的,你自己做的事情也是开放的一部分,谁都不是终结者。但是在开放的理解中,也有准确性的问题,也有态度上的诚意问题。

为了完成对《野草》的梳理和理解,我阅读了大量中外学者关于《野草》的研究成果,也注意到日本学者秋吉收关于《野草》的论述,他把鲁迅创作《野草》说成是受了同一时期一位诗人的影响才得以完成,而且把鲁迅针对此事的心态,竭力往敏感、阴暗处推论,让人读之不悦。对作品的含义的理解可以商榷,但基本事实必须澄清。对于《野草》书名的来由,《野草》是否受到同时代青年作家徐玉诺同类作品的影响,讨论过程中的一些结论伤害度极强,会对鲁迅形象以及中国现代文学的评价造成复杂影响,澄清非常必要。我认为我的理据是很充分的。

中华读书报:您以“箭正离弦”概括对《野草》的集中解读,为

什么?

阎晶明:《野草》虽然是散文诗,比较晦涩,难懂,表达的是鲁迅的哲学观,但其实它们与鲁迅所生活的环境、周围的人际关系、现实生活带来的内心冲击和感受密切关联。我想,应该把《野草》中类似于“本事”的、创作《野草》的现实根源挖掘出来。

“箭正离弦”是我生造的词,但我以为这个词能表达我要表达的意思。不是箭在弦上,也不是离弦之箭。“箭正离弦”是对《野草》营造的氛围、情感的起伏以及鲁迅思想的玄妙、精微所做的概括。“箭正离弦”是一种状态,它已开弓,无法收回,但它的速度、方向、目标并未完全显现。它比箭在弦上更有动感,比离弦之箭更加紧张。《野草》里的情境,一个接一个的相遇、对峙、告别,各色人物的内心涌动,仿佛就是正在离弦的箭,让人紧张、期待,也有许多不解、迷惑。鲁迅的文字,《野草》的语言,那种张力有如弓、弦、箭的配合,力量、精细、速度,茫远,读的时候总被深深地吸引,放下又很难认定已经清晰掌握。这是它的魅力,也是它引来阎无晶数明阐

释的原因。

中华读书报:关于《野草》的解读,相关著作很多,您所理解的《野草》有何独特性?

阎晶明:把《野草》里的24篇文章逐篇分析,对其背景、含义、主题、艺术特点进行总结,这些都有意义,但我以为缺少整体观照。鲁迅是如何把它从本事升华、转折、发生变形、变异成为《野草》的,在我看来,必须有一个整体观。我强调本事的升华,强调它们是从现实的土壤中生长起来的,希望在二者之间找出关联。

中华读书报:您是如何理解“本事”的?

阎晶明:我的出发点是关于《野草》的“本事”,所以在第一章里分五个方面分析《野草》的现实根源。《野草》除了“题辞”,都写于1924-1926年鲁迅位于北京宫门口居所的“老虎尾巴”。北京的环境自然会带到他的作品中,包括第一篇《秋夜》就是写在他的居所看到的景观;然后是他的故乡绍兴在《野草》里的存在,比如《好的故事》就是写绍兴的自然景观;再比如鲁迅现实生活中的人和事在《野草》中的存在;此外,鲁迅生活中的一些物品、器皿、物件在《野草》里也随处可见。这些对鲁迅的写作起到或大或小的作用;最后,古今中外的诗文典籍在《野草》中的散布,比如《公羊传》《雁门集》《四愁诗》《圣经》,裴多菲、托尔斯泰,陶渊明……这些元素,我以为应该从写作源起上加以研究和强调。《野草》里不光有“本事”,还有这些“本事”如何升华为诗人与哲学,成为更为深奥的思想以及复杂的情感,鲁迅是怎样在此基础之上用独特的艺术形式传达出来的。这是《野草》之所以成为《野草》的重要原因。

中华读书报:的确,关于天空、枣树、月亮、星星……后人附加了很多寓意,您的观点是,“这是鲁迅眼里呈现的景观,是对秋夜的一次浑然天成的景观描写。它很浪漫、也颇具象征,但它同时也是,甚至首先是一种写实。”您更强调的是作者的本意和这些阐释之间的“空白地带”?

阎晶明:在我的理想中,既不要掉到琐碎的、考据式的繁琐的探讨中,但又不能不顾及这些,只说作品表达的哲学思想。我觉得有个中间地带,就是一个结合体,所有这些有现实依据,但不是写实,鲁迅将它们艺术地升华到很高境界,好像离开地面,但深读的话会发现是和地面相联系的。就如同野草一样,是在地面上生长,而不是在空中花园里。我的整体基调是,寻找既是浪漫的又是现实的,既是象征的又是写实的诸种元素结合的过程,以及在结合的基础上通过变形的方式使它得到升华,变成有象征色彩的散文诗的特殊形态。

中华读书报:这种认识也和您对作品不断的深入阅读有关吧?

阎晶明:我认为把一篇作品和一个具体事件紧密地联系起来,容易形成一个话题,比较独

特;或者说完全切开二者的联系也容易写得高深。这两种情况都有应该纠正的地方。比如有学者认为,作品隐晦地传递了鲁迅对许广平的感情,因为有许广平,才有了《野草》。这个话题其实历来都有讨论。我认为,这种联系是有必要的,但认为《野草》本身或绝大部分文章的出发点或原由是因为许广平,则属于过度阐释。

我认为“梦七篇”是跟许广平有关系的。因为从写作时间表上,它们正好与《两地书》的写作时间重合。非常巧合的是,之前都是师生之间探讨社会问题、学习、教育问题。《两地书》北京部分的最后一封信,鲁迅表达了对许广平的爱意。我理解为,他们已确定了两个人的特殊关系。

《野草》里复杂的情绪,首先给人的感觉比较隐晦,用鲁迅的话说比较“黑暗”。要想理解黑暗下的光明和隐晦下的热情,不是非常容易做到的事情。鲁迅对青年的态度就是,不愿意把自己悲观的、绝望的、黑暗的情绪传递给青年。他用各种方式来规避。《野草》里面有七篇都是以“我梦见自己”开头,鲁迅选择以“梦”的方式作为作品的外在“封套”,就是想表达一种不把黑暗情绪带给青年人、特别是许广平的愿望。但是,不能把鲁迅和许广平的关系当成产生全部《野草》的根源。

我在书中也讲了周作人、朱安对《野草》的影响,看上去并没有直接作用,但那时他和周作人兄弟失和,朱安拒绝回绍兴老家,这对鲁迅的刺激和影响非常大。不能说谁影响了哪一篇,不能说哪一篇是写谁的,但影响了他感受的复杂。如果掉到考据里,就过度繁琐了。

中华读书报:您愿意怎样概括这种写作姿态?

阎晶明:从态度上说,必须非常严肃、严谨,努力没有硬伤,提出任何观点、说法,要有资料依据,必须可信,不能变成天马行空的过度阐释。

中华读书报:您写得很专业,很学术,但是在阅读的时候并不觉得有障碍。相反,非常引人入胜。您在这部作品中追求怎样的文风?

阎晶明:这本书是介于论文和学术随笔之间的写作方式。写的过程中,资料准备是大量的,我利用这些资料的过程中没有采取脚注、尾注,这样不利于阅读,对写作本身也造成一些障碍,我还是愿意把引文融入写作中,但凡引文都有出处。所有的参考书在后面列了将近四十种。报刊上的引用更多,每一个引文都要说明这是谁的、在哪里发表。这本书不是学术著作,不是那么规范,我有意这么做,这样有助于把我的个人体验流畅地传达出来。从文风上来说,尽量追求非学术化的文体,避免掉书袋。我希望把学术研究和个人阅读体验结合起来,也希望把学术资

料的整理和利用与个人观点的梳理之间对接起来。

有必要从哲学根源上理解《野草》,寻找它的源头。

中华读书报:能感受到您的写作带着对作家的体贴。所以这部书,让人觉得亲近,表达方式也更容易让读者接受、认同。您的案头功夫特别扎实,这种文本的细读,在当下似乎也不多见。

阎晶明:我在写这本书的时候,仍然不停地精读、细读《野草》,甚至朗读。读的过程中对《野草》的体会不断地加深,哪怕还没找到学术的源头,但是要保持对作品的感觉。不是写对文章的欣赏,要把所有的根据、根源、资源找出来,这样的话,实际上随时在做两部分工作。就像写当代文学评论一样,既要考虑思潮,更要考虑作家本人的写作,这也是从事当代文学评论养成的习惯。对我来说,鲁迅的作品像当代作家的作品一样,在不断重读中,把新的阅读体验带进去,又要把学术的、文学史的资源结合起来,所以形成目前的状态——未见得比别人的好,只是说自己愿意这样做。

中华读书报:写作中很多内容信手拈来非常真实,比如在写到某一段的时候正看到吴冠中的视频短片,借此谈到抽象和具象的结合;谈到《风筝》引用马克思致卢格的信。尤其是《世界末的果汁》一节,谈到《野草》所受外国文学的影响,更能看出您对古今中外文学、哲学等各个领域的熟悉。

阎晶明:有一些也是引用。比如谈到《野草》受外国文学影响的部分,早有别的学者指了出来。有些在鲁迅文章里也有引子,我无非在此基础上,看看鲁迅的创造性转化。鲁迅的《野草》里有一篇文章《求乞者》,这里既有现实的依据,又有从屠格涅夫那里的借鉴。只是鲁迅的《求乞者》更哲学,更复杂,带入感更强。在极短的篇幅里,他把和不同的乞丐的相遇——对峙——告别三种状态都写到了,还描述了不止一种求乞套路。他更设想,自己如果是乞丐,会怎样求乞。那就是“我将用无所为和沉默求乞”。当然“我”也知道,最后什么也得不到,得到的只能是“虚无”,然而这或许正是“我”所要的。

另外一个方面,这个故事也有现实依据。《箭正离弦》写完后我才看到一篇青年画家司徒乔回忆鲁迅的文章,里面谈到一个话题:20世纪20年代,他在北京街头为一个乞丐画画,那当然是会给乞丐一点回报的。结果一群乞丐涌了上来,最后挤得他手都伸不出来。鲁迅的《求乞者》是写于同时期的,可以想象,他一样总会在现实中看到这种场景。所以他写

《求乞者》绝不只是因为受到了屠格涅夫同样题材的启发。他的写作来源不是单向的,有他读了外国作品产生的联想,也有因现实环境生发的内心体验。这种例子,在《野草》里还有例证。

中华读书报:我阅读的感觉是,您和鲁迅之间达到一种精神上的平等对话。得出“《野草》确实是诗与哲学高度的凝练和升华的结果”的结论,首先您自己要有诗与哲学的高度。

阎晶明:不敢这么说。有必要从哲学根源上理解《野草》,寻找它的源头。比如存在主义的根源。陀思妥耶夫斯基没有在《野草》中出现,但他绝对影响了鲁迅,包括尼采、克尔凯郭尔……这些人的写作、哲学观,应该说对鲁迅影响非常深远。《野草》和存在主义之间有很深的联系。鲁迅对存在主义的介绍在中国是最早的。他在文言论文里就介绍了克尔凯郭尔(存在主义哲学的鼻祖)。也恰巧我对存在主义哲学比较关注。但是鲁迅不是模仿谁。存在主义不是完整的理论体系,是哲学家个人的深度体验的诗性表达。这种方式本身就和鲁迅特别接近。鲁迅对这样一种表达是非常认同的,而《野草》就是他这种表达的集大成。某种角度上说,也是他对存在主义哲学的个人理解的诠释。比存在主义哲学家更难得的是,鲁迅不是在书斋里想象,他还是实践者,有很强的现实针对性。包括书里写到的两篇《复仇》,模子其实是《圣经》里的故事,鲁迅借以一点加以强化,这个过程是怎么转化的,这才是研究《野草》应该注意的东西。所以不要怕没有根源,关键是看在根源的基础上有没有创新,能不能掌控这个根源。

中华读书报:您在写作中,对于鲁迅所具有的知识结构,都有相应的体悟,很想了解您的知识谱系,是不是根据鲁迅的知识结构发散?他所关注、所了解、所提到的作品,您都要进行翻阅进行掌握?按图索骥去阅读?

阎晶明:我只是把《野草》研究里涉及到文化典籍、诗文书刊整合在一起,比如《我的失恋》是从哪儿来的,比如《好的故事》里谈到的《初学记》,你只需要了解是本什么书就可以——鲁迅之所以在《好的故事》里写《初学记》。实际上这种书在他看来是很无聊的,所以他看着看着就昏昏欲睡,朦胧中想起了家乡的好山好水,醒来后手里还拿着那本书。书变成了道具,也有一点隐喻,在浅梦中看到的“好的故事”和现实是完全相反的状态。

“按图索骥”当然也有。比如鲁迅提到的浅草社、沉钟社,还是要去了解怎么回事,代表人物等等。比如《腊叶》里写的《雁门集》,现在我们知道鲁迅购书的单子里,其实没有这本书。为什么要提这本书呢?鲁迅自己说,重要的是“腊叶”,至于《雁门集》是“无关宏旨”的,也就是无所谓的。但是也有人一定要搞清楚,且认为这样写还是有用意的,因为《雁门集》的作者萨都剌是出生自山西代县的蒙古族诗人,萨都剌的含义和男女之间的情谊有关,《腊叶》的写作其实和许广平有关系,类似于结亲。但这样的考证怎么完善,是否还有旁证,则是可能做实的必须前提。

鲁迅对所有人和事的批评和指正,是把它们变成文学性、符号化、象征性的对象。

中华读书报:第三章写《野草》的传播史,故事性很强,是不是可以说首次集中地探讨了《野草》的发表、出版和翻译?

阎晶明:关于《野草》的发表、出版,有很多可以写的故事。我不是做版本的探讨,最主要的是梳理《野草》的流变,把那些流变讲清楚,本身也很有意义,对于理解《野草》也很有帮助。我尽自己所能探讨了《野草》的历史,更充分地表达了我写作的初衷。

《野草》的发表和出版对鲁迅来说影响很大。那个时候鲁迅和周作人兄弟失和,但是,《野草》所有的文章,都是在《语丝》发表的。这时期《语丝》的实际主编是周作人,所以虽然两人不再见面,但还保持着编辑和作者的关系。周作人对《野草》的态度,我在书中也给予了关注。《野草》出版过程中,其实也有很多曲折的经历,包括和北新书局的老板李小峰之间的关系——尽管李小峰因为版税拖欠原因,二人几乎对簿公堂,但此后鲁迅仍把作品的出版权交给李小峰,是因为他看到李小峰身上有难得的要做事的“傻气”。这在中国是很缺少的。从这一点也能看出鲁迅对青年的态度。

中华读书报:《野草》翻译中有很多难点,您在关注这些翻译的过程中有什么发现么?

阎晶明:理解难度极大的《野草》,在海外鲁迅研究界,比如日本、欧美鲁迅研究者中,却是论说的重点。这一点耐人寻味。

鲁迅在世时有机会使《野草》变成英文著作,因为战争的原因,英文书稿在战火中烧了。但是鲁迅为翻译者所写的序言,对今天的研究者来说,是来自作者最珍贵、最完善的资料。在这篇序言里,鲁迅把最重要的几篇文章写作原由做了说明。这也是《野草》传播史中非常有传奇色彩的。

翻译的确很难,即使是大师翻译的,比如“空虚”“虚空”“虚无”“虚妄”这几个概念到底怎么区分,在鲁迅的《野草》里,还是有不太相同的含义,可是要变成英文,最后可能变成类似于“一无所有”的概念。这是翻译本身的难度,只能用普泛的概念去表达,很难和鲁迅的原意完全吻合。

中华读书报:这部作品,对您来说有什么特殊意义?

阎晶明:非常重要。这是我第一次对鲁迅的一部作品集进行集中梳理。《野草》是鲁迅作品中特殊的一部,但也和其他作品有内在关联,和鲁迅的思想情感、知识结构有内在关联。《野草》虽然很小,也短,但是其复杂性、多样性、不确定性是最强的,为了相对把握对作品的理解,我买了很多书,也去实地考察,随着阅读的体验、观察的深入,对于理解鲁迅、包括对写文章的方法,有了更多的感悟。这次写作对我来说,是收获最大的,集中读了几十本书,梳理出有关《野草》最有价值的、最需要辩正的部分。

中华读书报:那么您认为鲁迅杂文至今仍有现实针对性和内在活力的原因是什么?

阎晶明:很复杂。鲁迅所指出的问题都有现实根据,但讨论的指向并不限于是具体的人和事,他总是寻找背后的原因,有时候是国民性,有时候更为复杂。他对所有人和事的批评和指正,都不是拘泥于琐碎的关联或对错,而是把它们变成文学性、符号化、象征性的对象。主题、思想也因此具有长久存在的价值,指向也更多更深。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制