漫长的“哐当、哐当”声,连绵如时钟似的,火车从日出走到了日落,又从日落走到了日出。钟南山除了学习英语就是看窗外的景色。这是一趟国际班列,横穿欧亚大陆,一路的景色变化无穷。

1979年,钟南山参加国家外派学者资格考试,他的英语考了52.5分。原以为自己没有希望了,那一年英语及格线是45分,钟南山意外获得了赴英国爱丁堡皇家医院留学两年的机会。

冰冷的忠告

他们是一批幸运儿。国家刚刚进入改革开放时期,百废待兴,高考刚恢复,又开始向国外派遣留学生了。钟南山是中国向英国派遣的第一批留学生。他的喜悦溢于言表,甚至比当年考上大学还要兴奋。这一年他43岁了,在留学生中算是年龄偏大的,但他似乎又回到了青春的岁月。他下了很大的决心参加了考试,他强烈渴望去海外学习先进的医学技术。

这一代人被“文革”耽误了太长的时间,钟南山恨不得马上就能出发。他先去厦门鼓浪屿看望了在舅舅家休养的父亲,与他告别。回来广州收拾行装,考虑到国外物价昂贵,他购买了大量的日常生活用品,又做了两套西装。出发这一天是10月20日,恰好是他43岁生日。为了节省经费,钟南山选择了坐火车。

他将从苏联、波兰、德国、荷兰一路到英国,坐整整9天火车。和他结伴同行的留学生,有搞原子能的,有搞航空的,有搞数学的,一行16人。

火车即将进入西德时,要求所有乘客下车接受检查。钟南山和同学们带的行李实在太多了。为了出国省钱,他们连手纸都带来了。现在,要把大大小小的行李全都搬下车。行李架上、卧铺底下一个个塞满的行李包被拖出来了。警犬跳上车来逐个逐个地闻。

德国警察查私带海洛因的人。留学生带了大量洗衣粉。白色的洗衣粉被误以为是毒品,他们当即被扣下。大包行李被警察拖下了火车。一个个行李袋打开了,一包包洗衣粉撕开了。警察用德语一遍遍问,用手沾了洗衣粉捏、摩,又放在鼻子底下闻。眼看火车就要开了,他们没谁会说德语。情急之下,钟南山用英语怯怯地说了一句“洗衣粉”。警察听明白了,皱了皱眉,这才放他们上车。

从西德再到荷兰,这是一个水乡泽国,平原上到处是风车和牛羊。坐船渡过英吉利海峡,10月28日,他们到达了伦敦,见到了中国驻伦敦大使馆的工作人员,顺利抵达了目的地伊林学院。

留学生先要在这家学院进行3个月的英语培训。钟南山与一位搞原子能的留学生,住进了英国一位老太太家里,与她一起吃住。

在伊林学院,他们首要的任务是过语言关。这对一个43岁的人来说是一件很困难的事情。钟南山大学主修的是俄语,英语是自学的,父母成了他的老师。他学习英语,先练习英语听力,反复听磁带,有泛听,也有精听,边听边写,写了几打笔记本以后,他的听力慢慢好起来了。最关键的听力解决后,他觉得其他的就好办了。

他用英语给父亲写信,每天写一封。父亲对他的英语要求很苛刻,收到儿子的信都会在信上密密麻麻修改,指出其中的语法错误、用词不当,用红笔一笔一画修改过来,他勾出结构规整、行文流畅、表意准确的句子,有时在一旁标注上更地道的说法,然后与他的回信一起寄给钟南山。钟南山在英国两年,父亲一直这样每封信都认真批改。

钟南山说他一生之中,压力最大的时期不是“非典”时期,而是在英国留学时所面对的困境。被问到具体缘由时,他脸上的表情露出了少有的凝重,事情已经过去几十年了,他似有一种隐痛仍然没法完全淡忘——那是英国人的傲慢与偏见。“他们不了解中国,不了解中国也有自己的医学,他们看你,就像看刚从丛林走出来的原始部落一样。”

“我不能回去,我回去没办法交代。我是我的祖国派我来的,原定好在这里学习两年,结果面还没见,人家就写了一张条,要我8个月就走人。这对一个第一次走出国门、人生地不熟的人来说,压力有多大,你难以想象!”

从钟南山走过的道路来看,他总是在逆境中奋起,走向成功。人生的每个阶段都给了他不同寻常的压力。他谈到一个人的成功时,说:“现在讲智商、情商,我看还有一条就是抗挫折商——挫商。”

刚到伦敦不久,钟南山的指导老师——英国爱丁堡大学附属皇家医院呼吸系主任弗兰里教授就给他写了一封回信:“……按照我们英国的法律,你们中国医生的资历是不被承认的。所以,你到医院进修不能单独诊病,只允许以观察者的身份查查病房或参观实验室。根据这个情况,你想在我们这里进修两年的时间太长了,最多只能8个月,超过这段时间对你不合适,对我们也不合适。你要赶快同英国文化委员会联系,考虑在这里8个月后到什么地方去……”

钟南山人还没到,老师的忠告就到了,像一盆冷水浇得人透心凉。他在伊林学院热心地联系老师,老师的回信却如六月飞雪。

1980年1月6日,苏格兰天寒地冻,雪花夹带着冷雨在天地间飘,这里似乎比伦敦阴冷多了。钟南山永远记住了这个日子。他在雨雪中一路向北,从英格兰经过长途跋涉来到了苏格兰的爱丁堡大学,找到了爱丁堡大学附属皇家医院呼吸系,又找到了弗兰里教授的秘书艾丽丝太太。上午9点30分,艾丽丝太太带着他走进了弗兰里教授的办公室。

弗兰里坐在办公桌前,身子微微发福,圆脸大眼,看起人来目光如炬,他的傲慢与居高临下的神态也毫无掩饰地随目光压过来。他慢慢转过身,以一种奇怪的眼光看着走进来的钟南山,以拒人千里之外的口吻说:“你想来干什么?”

钟南山恭敬又谦和地说,我是来搞呼吸系统研究的。

弗兰里脸上有着丰富的表情,他脸上掠过一阵微妙的笑,口里不冷不热地说:“你先看看实验室,参加查看病房,一个月后再考虑该做些什么吧。”

话到这里,再待下去,钟南山就有些不自在了。自己这么远赶来,在国内拼命复习迎考,参与竞争,出国前又参加英语集训,临出远门了,家里两个孩子还小要人照料,妻子咬牙硬说不要他操心,让他安心出国进修。

千难万难终于到了学习的地方,与老师的第一次见面几分钟就被打发了!他来的目的是来学习国外先进的医学。难道这一切都因此而化为泡影吗?!钟南山跟教授道别的时候,心里像被什么东西击了一下,血往上涌,心里有一股难言的抑郁,一直向着脑门顶冲来,让他身子一紧一紧,呼吸都急迫了。

这一夜,钟南山失眠了。他想到了中国人为什么这样被人看不起?我们真的就那么无知?中国的医学真的不行吗?两千年前我们的祖先就懂得用麻黄来治哮喘,而西方的麻黄素直到20世纪40年代才从中国的麻黄中提取出来。明代李时珍时治病就已经运用了曼陀罗花,这些阿托品类药也是从中国传出去的。

这个不眠之夜,钟南山想得最多的是要为中国人争口气!想到8个月就要离开,他要在这期间证明自己的能力!他的血从来都是热的,他的骨血中有着常人少有的倔强!中国人不能被人歧视!

从最细微的地方做起

歧视是无处不在的。钟南山到纤维支气管镜室参观英国医生做纤支镜检查时,主任瑟特罗就问他:“你们那个国家有这种设备吗?”钟南山谦虚地说:“有。”瑟特罗边做检查边得意地说:“我已经做过300多例了。”钟南山做过1500多例,但他没有吭声。他知道自己说了对方也不会相信。

有一次在胸科查房,钟南山遇到了一位患原发性心脏病Ⅱ型呼吸衰竭顽固性水肿的病人,英国医生已对他用了一周的利尿剂,但病人的水肿并未消,生命处于垂危中。

参加巡查病房的医生针对这一情况都在发表意见,许多医生主张继续增加一般性的利尿剂量。钟南山在这时提出了自己的看法,他认真看了病人的病史,又运用中医辨证的观点观察了舌象,发现病人舌面干燥,无苔,深红,他判断病人为代谢性碱中毒!他提出改用酸性利尿剂治疗,以促进酸碱平衡,达到逐步消肿的目的。

有人说他是武断,光凭视觉就判断病人是碱性中毒,一派胡言;还有医生说,如果贸然使用酸性利尿剂,有可能加剧病人呼吸的紊乱,导致死亡。

弗兰里这时陷入了深思,他不时用眼光看一看钟南山,在他眼里,这是个很有信心与执着的中国人,他的目光变得有些复杂了。他指示给病人做血液检测。检测结果出来了,病人的确是代谢性碱中毒。弗兰里毫不迟疑地说:“按照中国医生钟南山的治疗方案办。”

连续三天,病人服用酸性利尿剂后,病情出现了好转,到第四天,患者中毒症状全部没有了,水肿也在消退,通气状况也随之改善。

这一件事让英国人改变了看法。他们开始重新认识中国医生。瑟特罗教授友好地对钟南山说:“看来中国对呼吸衰竭疾病真有点研究啊!”

仅有这些对钟南山是远远不够的。他不能忘记自己来这里的使命,他是代表自己的祖国来学习的。他不仅仅要证明中国人的能力,还要争取留下来多学习一点别人的医术。

为此,他白天参加查病房,参观各种实验室,晚上就一头扎进资料室里学习基础知识。他从资料里找寻对自己有用的东西,他发现了一个呼吸生物实验室关于一氧化碳对血液氧气运输影响的项目,这个项目与他的呼吸疾病研究有关,而且这也是弗兰里教授期待开展的项目。他思考了一会儿,觉得这是个契机,他要把这个项目做出来。

两周的时间,他不分白天黑夜都在忙碌,终于拿出了一份“一氧化碳对血液氧气运输的影响”的实验设计。弗兰里对这个中国医生主动做工作的精神有所触动,看过设计后,他难得露出了笑容,他对钟南山说:“我们想到一块去了,你就好好干吧。”

正当钟南山找到一个着力点,准备大干一场时,却发现实验必不可少的血液气体平衡仪是坏的,早已经闲置达一年之久了。医院只好等拨款后去买一台新的。钟南山的实验要靠它来标定氧电极的数据。他哪有时间等啊!他围着设备转,逼到这个地步,他想试试自己能不能把它修好。

他从自己身上抽出了800毫升的血,在仪器上进行测试校正,反复30多次后,仪器终于可以用了。实验室主任沃克十分高兴,他说钟南山给我们省下了3000英镑。一个叫摩根的医生很好奇,问钟南山在国内修理过血液平衡仪没有。钟南山告诉他,他是在皇家医院才第一次看到这种高级仪器。摩根医生感叹道:“中国人真是不可思议!”

更让人不可思议的是钟南山为了画出一条完整的曲线,要用自己当实验品,吸进一氧化碳。在重要的关头,钟南山从来就是敢于拼搏的。“非典”时期是这样,抗击新冠肺炎疫情时也是这样,他总是临危受命,置生死于度外。

对于科学事业,他有着献身的精神。因为他一生中有着一个信念,那就是一个人对社会要有所贡献,不能白活。这是他父亲教给他的话,也是他最尊重的父亲给予他最大的精神遗产。他父亲就是这样做人做事的,一生都在悬壶济世。这成了他们家族的人生信仰。

他叫来医院的同行,向他体内输入一氧化碳,同时不停地抽血检测。他血液中一氧化碳浓度达到15%时,医生和护士都叫起来了:“太危险啦!”“太危险啦!”他们要他停止。钟南山这时就像连续吸食了50到60支香烟,脑袋开始晕眩。

钟南山摇着头,一脸的刚毅与坚决。他不能半途而废,他要在这里做出成绩来,不能给中国人丢脸。他继续吸入一氧化碳,血红蛋白中的一氧化碳浓度在上升着,16%、17%、18%……到22%了,曲线完整显示了,

钟南山感觉天旋地转,实验停了下来。在场的医生都被他的献身精神打动了。

为了整理实验数据,3个多月,钟南山都工作在16个小时以上。他每个月只有6英镑的生活费,为维持基本生活,他不能坐车,只能从住地走路去医院,甚至为了省下理发的钱,他自己学起了理发。他没买过一件衣服,省下的钱他都去买专业书了。当他整理数据累得不行的时候,他就拿出弗兰里在他踏入英国时写给他的那封信看一看。他是一个自信又自尊的人,这封信时时都能让他振作起来。

他终于完成了研究的课题,而且对支气管疾病进行了实验观察,紧接着,又找到了新的研究工作。

春天到来

爱丁堡的寒冬早已过去了。春天迟迟到来,万物开始复苏,来自北海的风带来了大地上花草的芬芳,海湾的气息偶尔夹带了一股咖啡和牛奶的香。钟南山感受到了这个春天这座城市美好的气息。他终于可以用平静、柔和的目光来打量周围的世界了,五官可以正常感受异国都市的色香味了。

春天的生命就像喷涌的泉水,在那些被冰雪冻得光秃秃的枝丫上挂上一道道绿色的瀑布。英伦三岛的风景的确有着自己独特的魅力,充满了异国情调。听到苏格兰风笛的声音,他真想吹一吹黑管,抒发一下自己的心情。

弗兰里教授的第二封信由艾丽丝太太递到了他的手中。信中写到皇家空军代表和苏格兰医学理事会主席下周要来参观他们的实验室。这次参观关系到能否争取到一笔可观的建造实验大楼的财政经费,弗兰里请他当天去进行各种因素对血红蛋白解离曲线影响的演讲。

一个傲慢的人终于开始相信东方人了,他把自己的赏识给予了钟南山。钟南山一颗紧缩的心终于舒缓下来。他决心做得更多、更好。

转眼就是夏季,爱丁堡阳光灿烂,海风轻拂。5月15日下午,弗兰里教授来到实验室专题考察钟南山的研究。钟南山从容不迫地展示了一氧化碳对血红蛋白解离曲线影响的实验。

弗兰里教授曾在五年前运用数学推导的方法,得出了一氧化碳对血红蛋白氧气运输影响的演算公式,这一成果发表在英国医学杂志上,是一篇很有价值的论文。

钟南山的实验证实了弗兰里推导的演算公式,而且还发现了他推导公式的不完整性。钟南山认为弗兰里的推导方法只注意了血红蛋白曲线位置变化,却忽略了血红蛋白曲线形状变化,而这才是最主要的。

弗兰里被眼前这个中国年轻医生镇住了,他感到惊讶。他突然一把抱住钟南山,冲动地说:“太棒了,你证实了我多年的设想,还有了新发现。我要尽全力推荐你给全英医学研究会。”

随后,他又望着钟南山,认真地说:“看来我们有非常好的合作前景,希望你留在我的实验室,时间越长越好!”

弗兰里是那种说到做到的人。他真的推荐了钟南山去参加全英医学研究会议。为了让钟南山获得通过,他在一个晚上专门为钟南山安排了一个“啤酒讨论会”。

这种一边喝啤酒一边听报告、无拘无束开展讨论的形式,为西方学术界乐于采用。第一次参加这样的讨论会,钟南山心情十分紧张。这个“啤酒讨论会”也决定着他的论文是否能够通过,他能否取得参加全英医学研究会会议的资格。

弗兰里安排报告会,用意是为了让钟南山参加全英医学研究会会议做准备。钟南山在一种轻松的氛围中演讲,第一次在外国同行中做报告,用的又是英文,但他成功了。报告赢得了呼吸系、麻醉科、内分泌科的全体医护人员的掌声,许多人热情地向他祝贺。

一位叫卡弗里的医生,是弗兰里教授的高级助手,平日他是一个沉默寡言的人,曾经钟南山想要他介绍一下弗兰里教授的研究工作,他只是沉默以对,唯一的一次交谈是在喝咖啡时的偶然相遇,没聊几句,他就走了。

这天晚上,钟南山回到实验室整理当天的实验数据,卡弗里特意来到实验室向钟南山祝贺。他敲开门,握着钟南山的双手,激动地说:“钟医生,太棒了。你的报告让我弄清了一些模糊的概念。你有很多新发现,前途无限。我诚心为你祝福!”

这年9月,钟南山在全英医学研究会会议上宣读研究报告,立即引起极大反响。10月,他被邀请到奥地利首都维也纳参加欧洲免疫学会议。伦敦大学附属圣·巴弗勒姆医院胸科主任戴维教授听了钟南山的报告后,非常热情地邀请他去圣·巴弗勒姆医院合作,共同进行对哮喘病疾病介质的研究。

16个月的砥砺

1981年夏天,钟南山决定提前结束在爱丁堡的研究工作,去圣·巴弗勒姆医院继续新的研究工作。这一天,他去向弗兰里教授告别。弗兰里头一天去美国开会了,晚上,他来到教授家,正准备按门铃,门在这时打开了,弗兰里太太跑到门口来迎接他。

钟南山看见大厅里坐满了人,呼吸系、麻醉科、放射科的医生护士都到弗兰里家来了,餐桌上摆满了菜肴和香槟。钟南山愣住了,以为他们在开酒会,他不好意思地向弗兰里太太说:“我来的不是时候,打扰您了。”

弗兰里太太拉着钟南山的手,笑呵呵地说:“今晚派对是为你准备的呀,快进来,我

们一起干杯。”

到处是笑容,到处是欢声,像夏日里玫瑰绽放,芳香袭人。这是一种真挚的友情,钟南山被感动了。来英国16个月的时间,他尝尽了人生的酸甜苦辣。这一晚他百感交集。他向着大家深深鞠躬。

他的手中有心脏科主任米修斯、计算机室主任布拉什送给他的苏格兰挂画,有呼吸系副主任瑟特罗送的一条手链,特意说明是给他太太的,教授夫人给钟南山的孩子送上了书籍和玩具……大家一起举杯,祝福钟南山,祝贺他在医学上取得的成就。

钟南山来到了伦敦,来到了旧城区的圣·巴弗勒姆医院,又开始了他新的研究。

一个多月后,他突然接到了一个电话,是全英麻醉学术研究会邀请他去做报告。为什么麻醉学术研究会请他去做报告呢?他想起了在爱丁堡研究人工呼吸对肺部氧气运输的影响时,发现他的实验结果与牛津大学雷德克里夫医院麻醉科克尔教授在一篇论文里研究得出的结论完全相反。

克尔教授是英国麻醉学的权威,这篇论文发表于5年前,广为人知。难道是自己错了?

面对学术,钟南山是一个认真的人,他敢于追求真理。于是,他又几次去实验和测定,依然证明他是对的。钟南山毫不犹豫地提笔写出了论文《关于氧气对呼吸衰竭病人肺部分流的影响》。

这篇论文他在皇家医院麻醉科做过一次小小规模的报告,随即引起争论。有人说他大胆狂妄。只有麻醉科主任杜鲁门教授听后陷入了深思,他觉得这是一篇很有价值的论文,他应该将其推荐给全英麻醉学术研究会。

1981年9月6日,钟南山早早就起床了,他走在多雾的伦敦街头,特别兴奋。圣·巴弗勒姆医院周围都是19世纪的古老建筑,远处的圣保罗教堂,高高的塔楼也在浓雾中呈现出剪影一般的塔尖。西方以它逻辑严密而创造的文明,影响了整个世界,从这座教堂设计上运用数的概念与标准的几何造型也可看出它的严谨。

钟南山想到了自己的论文,对它的严密性他又进行了一番内省。在思索中他来到了车站,他要赶80公里路到剑桥去参加学术会议,去向英国麻醉学的权威挑战。他要把一个东方人的发现带到那里,把正确的结论告诉世人。他自己也要经受检验,甚至是批评。

他心里闪过种种念头,是不是自己太不自量力了?但真理若在,又何惧争论?搞学术研究不就是为了不断地探索真理吗?管他什么权威不权威,科学只承认真理不承认偶像。

“他来自中国”

令他感动的是,杜鲁门教授提前一天到了剑桥,特地来车站接他。他带着钟南山做了环城游,想让钟南山放松心情。

下午的报告会,杜鲁门坐在下面,也一直不忘向他投来信任和鼓励的目光。钟南山侃侃而谈,他在英国已经有了自信心。他用幻灯片把克尔教授论文的主要论点打出来,然后以自己的实验作为根据,表述了完全不同的观点。最后,他把自己对氧气极校正所描绘的曲线在幻灯片里打出来,进一步证明克尔教授理论的错误。

会场的专家被这个中国年轻人的发言惊呆了!先是一阵沉默,接着变得骚动。他们互相交换意见,议论着钟南山的观点。这时,克尔教授的三个高级助手连珠炮一样提出了8个问题。有备而来的钟南山用自己的实验数据和严密论证,逐个做了回答。

按会议规定,钟南山的论文是否发表要参加会议的常委当场举手表决。表决的时候,全场安静下来了,常委们一个个举手,在科学面前他们的手举得高高的,一个也不少。

会议主持人、英国临床研究中心麻醉科主任勒恩教授最后发言,他说:“在我们实验室里也做过类似钟医生那样的实验,虽然还没有来得及总结,但总的结果和钟医生今天的结论基本一致。我认为这位中国医生的研究是创造性的。我衷心地祝贺他的成功!”

钟南山走下讲台,他听到了几位专家在惊叹着:“他来自中国。”“他是中国医生。”这一刻,钟南山为自己的祖国感到了骄傲,为自己作为一个中国人赢得了应有的尊重而深感自豪!他内心涌动着一股情绪,眼睛有些潮湿。这一路走来,真的不容易!在留学的两年时间快要过去的时候,他觉得自己没有浪费这宝贵的光阴。

钟南山在经历抗“非典”特殊时期时,曾经对记者说:“我中学老师说,人不应该单纯生活在现实中,还应生活在理想中。人如果没有理想,会将很小的事情看得很大,耿耿于怀;人如果有理想,身边即使有不愉快的事情,与自己的抱负相比也会很小。”一个人要是没有任何理想和追求的话,那他的喜怒哀乐就完全跟物质的东西相关。假如他有追求的话,其他东西就会变得很次要,那么他的韧劲就会很高,不管遇到什么困难,他有什么问题,都会朝前走。

这段话再加上他勇于追求真理的坚毅与诚实品质,为钟南山的拼搏人生找到了最好的答案。

有理想的人,往往也是一个人格高尚的人。

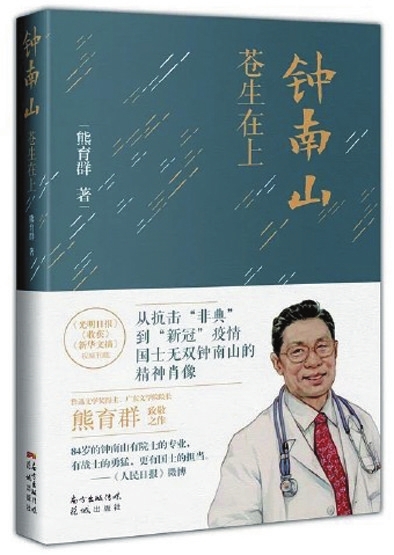

(本文摘自《钟南山:苍生在上》,熊育群著,花城出版社2020年6月第一版,定价:49.80元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制