汪孟邹与陈独秀:商家与书生的出奇“牵手”

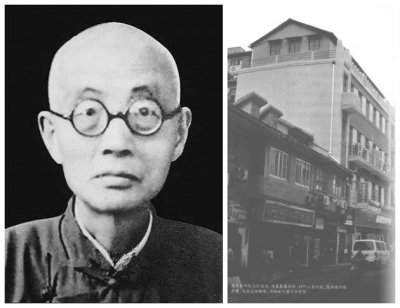

在这里,“一个出版商”即亚东图书馆的老板汪孟邹,“两个思想者”即中国近代思想文化史上的双子星陈独秀与胡适。

我们知道,陈独秀是热衷于辛亥革命的老革命党人,而汪孟邹的哥哥汪希颜也是一位与陈独秀有着共同志趣的革命志士。早在江南陆师学堂读书时,汪希颜与陈独秀便是好朋友。后来,经汪希颜介绍,陈独秀与汪孟邹结识。

1903年,汪孟邹在安徽芜湖开办科学图书社,主要代售上海出版的新书报并兼营仪器文具。1904年,陈独秀创办《安徽俗话报》交由科学图书社发行。陈独秀和汪孟邹由此建立起深厚友谊。

汪孟邹生于1878年,比陈独秀大一岁,但是他一直对陈独秀表现出言听计从的态度。辛亥革命后,安徽省光复。柏文蔚任安徽省都督,陈独秀任秘书长,这两个人都是汪孟邹的好朋友。汪孟邹就到当时的安徽省省会安庆看望他们,并想找点事做。他与陈独秀商谈的时候,陈独秀却说:“做什么!这里是长局吗?马上会变的。回去,回去,你还是回到芜湖,卖你的铅笔、墨水、练习簿的好。我来和烈武说,要他帮一点忙,你还是到上海去再开一个书店的好。”(汪原放:《回忆亚东图书馆》,学林出版社1983年版,第20页)陈独秀认为时局会变,建议汪孟邹到上海再开一个书店。

汪孟邹接受了陈独秀的建议。在朋友的帮助下,1913年,他在上海惠福里创办了亚东图书馆。

1913年8月,二次革命失败后,陈独秀逃到上海,寄居亚东图书馆,为汪孟邹编辑《字义类例》等图书。诸如《亚东图书馆开幕宣言》《新华英文教科书》,都是他这一时期的脑力劳动成果。但当时亚东图书馆的生意一直不好,陈独秀竭尽所能帮助汪孟邹。1917年,陈独秀进入北大当文科学长之后,推荐亚东图书馆经营北京大学出版部的书籍。与北大建立合作关系,亚东的经营逐渐转好。同时,陈独秀具有很强的经营意识,他十分清楚地理位置对商家的重要性,“最不赞成亚东缩在弄堂里”,便规劝汪孟邹道:“你要死,只管还缩在弄堂里;你要活,一定要上马路。”(同上,第37页)于是1919年初,汪孟邹把亚东图书馆迁到了五马路(广东路)棋盘街西首,算是有了自己的门面。

陈独秀亡命上海“闭户读书”期间,一度生活十分拮据。每当囊中羞涩的时候,都要靠汪孟邹救济。汪孟邹曾说:“仲甫真是一个硬汉,他从来不开口要钱。我看见他坐的时候多了,总要问他一句:‘要拿一点钱罢?’他点点头。他拿了一元、两元,再坐一会,回去了。”(同上,第92页)应该说,接受亚东的接济或预支乃是两人过往中的家常便饭。

1914年,陈独秀开始协助章士钊办《甲寅》杂志。1915年5月,《甲寅》杂志自日本移到上海出版。陈独秀“不愿附人骥尾”的性情再次表露出来。在协办《甲寅》的同时,他已经开始筹划另立门户。自6月20日亚东图书馆为《甲寅》同仁“接风”的那一天起,陈独秀就瞄准了汪孟邹。汪孟邹回忆说:“他没有事,常要到我们店里来。他想出一本杂志,说只要十年、八年的功夫,一定会发生很大的影响,叫我认真想法。”当时汪孟邹因为亚东“生意很不好”“经济上很困难”,加之又受托于《甲寅》杂志而以“实在没有力量做”婉言谢绝。不过,值得说明的是,当时《甲寅》已是享誉舆论界的名牌杂志。

作为老板的汪孟邹还是要考虑“销路”和“利润”的。如果不考虑,那才是真正的书生之见。无论当时陈独秀如何捶胸顿足、拍着胸脯打保票说“一定会发生很大的影响”——言下之意“销路和利润”也不在话下,但经营者却明白市场的风险如同“看不见的手”,难以捉摸。汪孟邹后来“介绍他(陈独秀——引者注)给群益书社陈子沛、子寿兄弟。他们竟同意接受,议定每月的编辑费和稿费二百元,月出一本”。(同上,第31-33页)这就是中国现代史上大名昭彰、影响深远的《新青年》杂志。(1915年9月15日创刊时名为《青年杂志》,1916年9月1日出版第二卷第一号时改名为《新青年》)

当事人在回忆中一个“竟”字可以说大有深意。它不但流露出出版者的风险意识,也道出了陈独秀费尽口舌、信誓旦旦背后的隐情。要知道,在艰难时世,若主撰者不与出版商精诚合作、捆绑经营、出谋划策,商家是不会免费提供“旗帜鲜明地宣传自己的主张”的平台的。

陈独秀与胡适:千里“姻缘”一线牵

虽然亚东图书馆没有承印《新青年》,但是汪孟邹为《新青年》的运作确实做了不少“鞍前马后”的工作。其中最为值得追忆的便是为陈独秀和胡适的合作牵线搭桥。

我们都知道,《新青年》创办之初,门可罗雀,不但没有读者,也缺少经费,更缺少作者。鲁迅就曾说过:“他们正办《新青年》,然而那时仿佛不特没有人来赞同,并且也还没有人来反对,我想,他们许是感到寂寞了。”[鲁迅:《〈呐喊〉自序》,《鲁迅全集》(第1卷),人民文学出版社1961年版,第7页]所以杂志一创刊,陈独秀就想方设法延揽人才。陈独秀在延揽人才的时候想到一个人,这个人他没有谋面过,是他在日本协助章士钊编辑并发行《甲寅》杂志时知道的,并且还是他的乡友,叫胡适。胡适在《甲寅》杂志上投过《柏林之围》与《非留学(致〈甲寅〉杂志记者)》两篇稿子。从此,“胡适”二字就成为陈独秀挥之不去的记忆。

此时的胡适正在美国留学。怎样才能与这位青年才俊搭上线呢?这时,陈独秀又想到了亚东图书馆的老板汪孟邹。汪孟邹与陈、胡同为安徽的乡里乡亲,只不过胡适与汪氏是小老乡,都是徽州绩溪县人,出生于怀宁的陈独秀与汪孟邹则是大老乡。而汪氏,作为陈胡共同信任的朋友,在两人“神交”初期,起到了千里“姻缘”一线牵的桥梁作用。

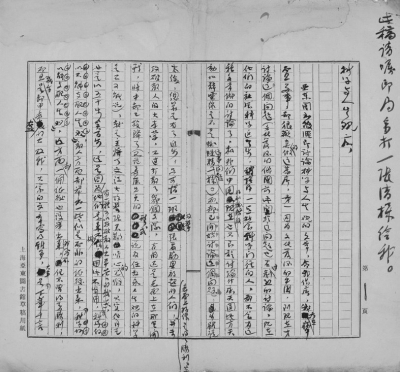

1915年10月6日,陈独秀通过汪孟邹将新出炉的《青年杂志》寄送给了胡适,同时写了一封信,通过汪孟邹向胡适约稿。汪孟邹说:“今日邮呈群益出版青年杂志一册,乃炼(指汪自己——引者)友人皖城陈独秀君主撰……拟请吾兄于校课之暇担任青年撰述……炼亦知兄校课甚忙,但陈君之意甚诚,务希拨冗为之所感幸。”(唐宝林、林茂生编:《陈独秀年谱》,上海人民出版社1988年版,第69页)

12月13日,汪孟邹又向胡适说:“陈君(独秀——引者)望吾兄来文甚于望岁,见面时即问吾兄有文来否……每期不过一篇,且短篇亦无不可。务求拨冗为之,以增该杂志光宠。至祷,至祷。否则陈君见面必问,炼将穷于应付也。”(同上,第70页)

1916年3月10日,汪孟邹继续向胡适催稿:“陈君盼吾兄文字有如大旱之望云霓,来函云新年中当有见赐,何以至今仍然寂寂,务请吾兄陆续撰寄。”(同上,第72页)

在汪孟邹的催促之下,终于,1916年2月3日,胡适向陈独秀寄来了千呼万唤始出来的信件,陈独秀如获至宝。胡适的这封信还有一个附件,那就是一篇译文《决斗》。这“买一送一”的真金白银同时发表在2卷1号的《新青年》上。这“买一”是说陈独秀赢得信任、认可与赞誉,这“送一”则是招“才”心切的背景下,尚未成为“大梧桐”的《新青年》就引来了“金凤凰”。陈胡二人联手,新文化运动渐次展开。

比如关于中国书面语言的革新,也就是白话取代文言,这可以说是新文化运动最大的贡献和成就之一。但是《新青年》刚创刊时,却本无意于推行白话文。你看,杂志第一卷全部六期内容几乎没有探讨过文言与白话的关系。在创刊号上,陈独秀提出“本志之作,盖欲与青年诸君商榷将来所以修身治国之道”(《社告》,《青年杂志》1卷1号,1915年9月15日),在通信中也指出“改造青年之思想,辅导青年之修养,为本志之天职。”(《陈独秀致王庸工》,《青年杂志》1卷1号,1915年9月15日)那么《新青年》是如何开始提倡白话写作的呢?这就与陈独秀和胡适“美丽的邂逅”有关了。

早在美国留学期间,胡适就在与梅光迪等人讨论文学改革问题的争论中,逐步形成了自己的文学革新主张。他在接受陈独秀的约稿后,便顺势将自己的主张提了出来,并很快得到陈独秀的鼎力支持。陈独秀就说:“文学革命之气运,酝酿已非一日,其首举义旗之急先锋,则为吾友胡适。余甘冒全国学究之敌,高张‘文学革命军’大旗,以为吾友声援。”(陈独秀:《文学革命论》,《新青年》2卷6号,1917年2月1日)陈胡二人互相激荡,牵扯出一个大命题,新文学的发生正是在这两位安徽乡友的一唱一和、吁请逗引下出台的。两人一拍即合,联袂演绎了一场文学革命。这个改变20世纪中国现代性走向的语言文字变革至今还在影响着国家、民族和社会,到现在我们每一位都在享受着这份果实。

舍我其谁:“两岸青山相对出”

应该看到,陈独秀为《新青年》招来这个“金凤凰”多少还有些引“郞”入室的味道。二人既是难舍难分、相得益彰的同仁、战友,更是你推我搡、相克相生的对手与诤友。二人既表现出了人心“很”古的朋友情谊——比如陈独秀向北大校长蔡元培力荐胡适进入北大任文科“重要”教授,胡适多次营救被捕的陈独秀等等,但是两位常常因某些思想与信仰的张力针锋相对甚至面红耳赤,彰显出“和而不同”的君子风范。

其实,早在陈胡二人刚刚联手之际,陈独秀的武断、跋扈与胡适的谦虚、容忍之格格不入就已初显端倪。

当文学改良渐进高潮之际,胡适仍没有忘记提醒同仁切勿一意孤行,在给陈独秀的信中说:“此事之是非,非一朝一夕所能定,亦非一二人所能定。甚愿国中人士能平心静气与吾辈同力研究此问题。讨论既熟,是非自明。吾辈已张革命之旗,虽不容退缩,然亦决不敢以吾辈所主张为必是而不容他人之匡正也。”但是陈独秀却刚愎、武断地回复道:“改良文学之声已起于国中。赞成反对者各居其半。鄙意容纳异议、自由讨论,固为学术发达之原则。独至改良中国文学,当以白话为文学正宗之说,其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是而不容他人之匡正也。”(《通信》,《新青年》3卷3号,1917年5月1日)

胡适当时就觉得这是“很武断的态度”“很不容忍的态度”,是“最容易引起别人的恶感,是最容易引起反对的”,并且四十多年之后,还忘不了陈独秀的这句话。(胡适:《容忍与自由》,欧阳哲生编:《胡适文集》第11册,北京大学出版社1998年版,第827-828页)胡适在他的《四十自述》中也说,陈独秀“这样武断的态度,真是一个老革命党的口气”。(胡适:《逼上梁山》,欧阳哲生编:《胡适文集》第1册,北京大学出版社1998年版,第163页)

1925年10月10日,胡适到了上海。10月13日,陈独秀到亚东图书馆,听说胡适到上海了,“非常高兴欢喜”,并且约定第二天下午四时与胡适会谈。而他们所谈的,“还是老问题:‘问题’与‘主义’”。陈独秀仍重“主义”,胡适仍重“问题”,双方“各有各的见解,各有各的意见”。这期间,陈独秀和胡适“又有一次争论”。这个“又”字说明陈胡之间有很多次争论。

据回忆,一天下午,陈独秀到亚东图书馆和胡适“大谈”,谈着谈着,陈独秀说:“适之,你连帝国主义都不承认吗?”胡适生气了,气急败坏地回道:“仲甫,哪有帝国主义!哪有帝国主义!”接着,“拿起司的克来,在地板上连连的笃几下”,随后又说,“仲甫,你坐罢,我要出去有事哩”,于是便下楼去了。陈独秀“坐了一会,一句话没有说,脸上也有几分气恼”,过了一会儿,说“我再来”,也走了。(汪原放:《回忆亚东图书馆》,学林出版社1983年版,第94-95页)

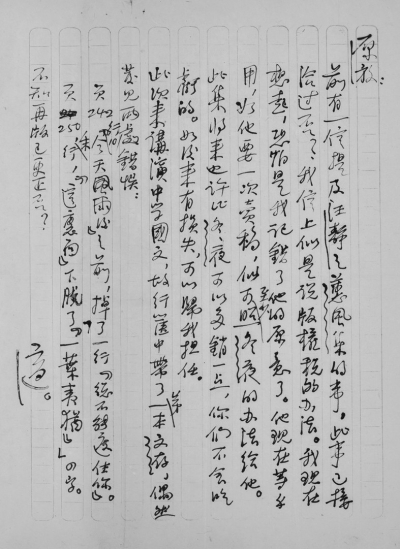

1933年11月,胡适路过南京,此时的陈独秀正被关押于南京老虎桥模范监狱,但是胡适由于行程匆忙,没有去看陈独秀,便特意写了封信表示歉意:“此次过京,匆匆不能来省视吾兄,十分失望。两个月后南下,当来奉看。”虽然胡适信中说“两个月后南下,当来奉看”,但陈独秀仍十分生气,即使汪原放(汪孟邹之侄)为胡适辩解,陈独秀也要与胡适绝交。陈独秀致函汪原放说:“兄来函为老胡辩护,我深为惊异!他说他太忙,不错,他很忙,我知道他在此间即和一班达官贵人拜会吃酒,已经够忙了,弟前函及此函所说关于老胡之事,望勿告知他人,即令叔亦不必令知之,君子绝交不出恶声也。我和他仅仅友谊关系,其他一切不必谈,他现在既不以友谊态度待我,不过旧朋友当中又失了一个,如此而已。”(同上,第171页)

显然,陈独秀铮铮铁骨的性情携带着激情、鲁莽的性格。这也难怪胡适曾这样责怪陈独秀:“你真是一个卤莽的人!”(《胡适致陈独秀(稿)》,《胡适来往书信选》上册,社会科学文献出版社2013年版,第87页)另外,胡适对陈独秀“终身的反对派”的为人处世风格了如指掌,这除却两人“道不同不相为谋”的政见分歧外,更多的还有“乱云飞渡”时世中的“不能没有你”。

虽说历史不可以假设,但我们还要说:在20世纪中国思想文化史上,如果缺少了陈独秀和胡适两人中任何一位,我们难以想象其色彩会呈现出怎样一番情形。“君子和而不同”,那些充满思想张力的对话与角斗,其实是在编织舍“你”其谁的传奇故事。比如对《新青年》编辑方针的龃龉、对“什么是新文化运动”的歧义、“提高与普及”的争论、“自由与解放”的官司、“好人政府”与联省自治的诉讼、“科学与人生观”的论战等等,两人谁也说服不了谁,各自按照自己的思想理路,在自己的思想轨道上奔驰,同时也为中国近现代思想史留下了浓墨重彩的篇章。而这其中有一个大前提,那就是汪孟邹的牵线搭桥。

但是,后来他们两个一个向左转、一个向右转,各奔东西,由此思想史、文化史、政治史上的刀光剑影开始暗淡了下来。这不能不说是中国现代思想史上的憾事。

科玄论战:陈胡二人双双中了“圈套”

回到历史现场,思想上的分歧以及言语上的争吵丝毫没有影响到两人的友谊。1923年在亚东图书馆出版的《科学与人生观》文集中的“双序”“双答”再次将这对“老朋友”引逗在一起,于是就又演绎了一波“和而不同”的思想交锋。而这乃与汪孟邹的“生意”意识、营销手段息息相关。

说到“双序”“双答”,自然要对亚东图书馆主人汪孟邹刮目相看。“双序”之后,又有“双答”,可以说陈胡两人是中了出版商早早设计好的“圈套”。汪孟邹先是将序言的任务分到两个人头上,待拿到后便以交换的形式让陈胡两人传阅,于是在样书齐清定之前便又在主打的“序”之后次生出“答”来。出版社如此这般古灵精怪的策划很是博足了时人的眼球。

这个“答”字岂止是一答了之,它乃是来而不往非礼的“还”。如果说在“序”中还不曾找到共同踏板,那么这一支点在“答”中还是看到些许的希望。首先是在以“附注”形式出现的《答陈独秀先生》。这个“答”紧扣陈独秀在序言中的结论,质询到两个层次的问题:一是,“独秀说的是一种‘历史观’,而我们讨论的是‘人生观’。人生观是一个人对宇宙万物和人类的见解;历史观是‘解释历史’的一种见解,是一个人对于历史的见解。历史观只是人生观的一部分”。二是“唯物的人生观是用物质的观念来解释宇宙万物及心理现象。唯物的历史观是用‘客观的物质原因’来说明历史”。(胡适:《答陈独秀先生》,《科学与人生观》,亚东图书馆1924年版,第30页)

我们看到,如同陈独秀往外拉胡适加盟自己的“唯物的历史观”一样,胡适也在拼命地将陈独秀往里拉以靠近自己的“科学的人生观”。究其实质,在“历史观”与“人生观”问题上的纠结之根本还在于承认不承认“物质原因”是不是唯一不二的?或者说,这个“物”之外是不是还存在着一个“思想知识言论教育”等精神范畴的观念之“客观”?如果承认,胡适双手赞成并且一改开始以低调之口所说的“我不知道丁(文江——引者注)先生要如何回答他(陈独秀——引者注)”这一口吻,而高调强梁地说:这个“用不着戴什么有色采的帽子”的“秃头的历史观……我和丁在君都可以赞成的”。这个“代表”性的意见之所以那样掷地有声,还在于他心灵深处的底蕴让他有足够的自信。

对陈独秀一方面说“心即是物之一种表现”而另一方面“又把‘物质的’一个字解成‘经济的’”之自相矛盾,胡适以其人之道还治其人之身:“若不相信思想知识言论教育也可以‘变动社会,解释历史,支配人生观’,那么,他(陈独秀——引者注)尽可以袖着手坐待经济组织的变更就完了,又何必辛辛苦苦地努力做宣传教育的事业,谋思想的革新呢?”言下之意,当年你从事的那些所谓思想文化事业诸如东奔西走筹办《新青年》杂志,为白话文运动摇旗呐喊还有什么意义呢?陈独秀的言行不一或说自觉不自觉的矛盾不正再一次证明了“究竟还是丁在君和胡适之的同志——他究竟还信仰思想知识言论教育等事也可以变动社会,也可以解释历史,也可以支配人生观”!

在这里,很显然胡适之科学的人生观较之于陈独秀的唯物的人生观(历史观)更为宽厚。正是对于自己信奉的科学人生观的自信,胡适也就固步自封地公然申明说:“我个人至今还只能说,‘唯物(经济)史观至多只能解释大部分的问题’,陈独秀希望我‘百尺竿头更进一步’,可惜我不能进这一步了。”

启蒙运动:“亦存在于出版商的投机中”

我们常说新文化运动是现代中国的启蒙运动。且让我们把目光投向早近两百年、万里之外发生的法国启蒙运动。可以说,法国启蒙运动不仅仅是一群哲学家的呐喊,在“思想”和“运动”之外,还有“生意”。正如美国学者罗伯特·达恩顿所说:“启蒙运动存在于别处。它首先存在于哲学家的沉思中,其次则存在于出版商的投机中。”([美]罗伯特·达恩顿著,叶桐、顾杭译:《启蒙运动的生意》,三联书店2005年版,第3页)在出版商看来,出版启蒙书籍是一场“生意”,是对“思想市场的投资”,这让出版商获取丰厚利润的同时,也让“思想”走入社会。出版是“思想”与“现实”之间的中介,正是由于出版商的介入,以及他们在出版、印刷、发行等环节上的苦心经营,才使得“启蒙”成为一场“运动”。

我们想想,如果没有亚东图书馆,没有那个时代背景下市场和思想的结合,二十世纪中国的思想启蒙史,或说文艺复兴史,或说文化史,都将因此黯然失色。哲学家们生产思想,出版社则将思想以印刷的方式表达出来,将思想变成物质,并销售出去。在这个意义上,亚东图书馆与陈独秀、胡适是生意人与思想者相结合之双赢的典型案例。陈独秀、胡适这些时代弄潮儿借助亚东图书馆作为宣传自己思想的平台,进而成为中国近现代史上的巨擘;而亚东图书馆能够在中国思想文化史上留下一幕幕华彩,也完全是因为汪孟邹顺应历史潮流,推出了宣扬新文化、新思想的书籍。

作为一家出版社,亚东图书馆承担了《新潮》《少年中国》等杂志的印行工作,并出版了胡适《尝试集》《胡适文存》、高语罕《白话书信》,以及《科学与人生观》《独秀文存》等书籍,在很大程度上影响了当时青年的思想。后来又采用新式标点出版了《红楼梦》《水浒》《儒林外史》等古典小说。可以说,亚东图书馆推动新文化运动发生、发展之功永难磨灭。

研究历史讲究第一手资料,原始文献。当看到这些在中国近代历史上留下深远影响的人物的手稿时,仿佛穿越了历史,让人热血沸腾。如同当年陈独秀为湖南人的“造桥精神”点过赞一样,今天看来,一部近现代文化史,我们还是要为这两位皖籍学人——还有一位皖籍出版商——点赞。在陈独秀、胡适以及他们共执的平台亚东图书馆那里,我们可以更好地读懂近代中国。

而这一切,如果没有今天“亚东遗珍”这样的原始文献作为基础,都无从谈起。“亚东遗珍”的亮相,虽然不能说石破天惊,但我们却可以说:它有助于我们重回历史现场,真正走进历史。随着时间的推移,这些手稿会越来越凸显出它与生俱来的精神价值、思想价值、文化价值。作为一种非物质文化遗产,它们在人类文明史上的意义也将随着时间的推移怀“才”而遇。

最后,我想用歌曲《传奇》中的一句话结束我这趟回望历史之旅:“只是因为在人群中多看了你一眼……宁愿用这一生等你发现,我一直在你身旁从未走远。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制