法国当代著名女作家、女性主义理论家威蒂格的第一部文学作品《愈伤草》堪称法国现当代文学史上一部小巧别致的奇书。整部作品汪洋恣肆中印刻着感人的瞬间,意趣盎然而又极度充盈,勾起人们对童年过往的回想,并邀请读者参与回忆童年,共同形成一份集体回忆录,被杜拉斯誉为“所有人的自传”。

“昨天,我读了第一篇关于莫尼克·威蒂格的小说《愈伤草》的评论性文章。我一直担心的问题果然出现了:文评作者眼中的《愈伤草》与我所读到的既相似又不同。”

这是法国著名作家杜拉斯在读《愈伤草》后留下的评语。

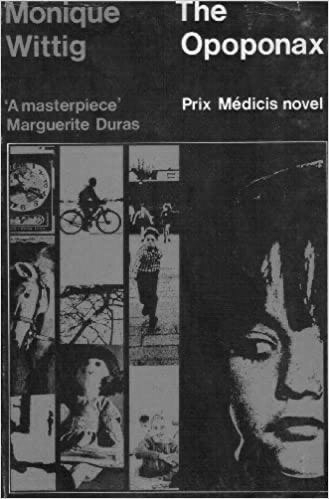

威蒂格是法国当代著名女作家、女性主义理论家,以激进女同性恋创作享誉西方学界。她的第一部文学作品《愈伤草》出版于1964年,一举在当年斩获法国“梅迪西斯”奖。那时,威蒂格初涉文坛,法国文学界洋溢着新小说派的革新之风,社会暗藏着社会变革和思想变革的风起云涌。所有这一切都对这位文坛新秀有着或隐或显的影响。法国文学同行对她更是赞誉有加。乔治·佩雷克在自己的小说《消失》中称《愈伤草》是“沃瓦尔图书馆中被读者做旁注最多的著作之一”,克洛德·西蒙认为这是一本“不可思议的书”,新小说派主将娜塔莉·夏洛特则称赞威蒂格取得了“实属罕见的成功”,杜拉斯的赞美之词更是溢于言表:“《愈伤草》把其他九成关于童年的著作甩在了身后”。于是,凭借《愈伤草》,威蒂格一举成名。

一

《愈伤草》是什么?小说?自传?还是新小说?它的哪些特质被现代作家们看好?文如其名,这本著作的名字“Opoponax”在法语中本就是一个新造词。作者擅长跨文类、反标签、反主义的写作方式,率性的文风使得这部作品很难被简单地划归到某个固定类别,正如雷蒙·让所言,“《愈伤草》横亘于几种文类之间,或许它和个体自传或宏大叙事更具有关联性”,换言之,它是同样主张“社会自传”的安妮·埃尔诺所言的“某种介于文学、社会学和历史之间”的东西。

《愈伤草》堪称法国现当代文学史上一部小巧别致的奇书。乍一看,它以描写“一个叫卡特琳娜·勒格郎的女孩”的童年为经,以呈现女孩所经历的人事兴替为纬,以小见大,尺幅之内尝遍喜怒哀乐,经历人生百态。和很多其他记录童年的传记相仿,《愈伤草》始于对初涉写作的回忆。在全书近300页的篇幅内,主人公回顾了初学书写、临摹、记忆、阅读,发现诗歌之美直至开始操练表达爱意的诗句的全过程,中间穿插了暑假、踏青、婚礼、葬礼等众多场面,作品体现出一种意趣盎然而又极度充盈的风格,整部作品汪洋恣肆中印刻着感人的瞬间,勾起人们对童年过往的回想。从创作形式上看,为了让叙述浑然一体,《愈伤草》有很多大胆新奇的尝试。诸如去掉章节的标记,隐去段落划分、省略引号、破折号等“令叙述链条断开”的行文符号,进而呈现出大胆的“无结构/解构”状态。

然而,仅仅拈出叙事的特殊表现形式还不足以揭示此书的奇妙之处。《橡皮》的物本主义和《行星仪》的“元推论写作策略”都是破除小说传统叙事的伟大尝试,但威蒂格的用心却异于格里耶和萨罗特。她好像无意在任何特定的视角或观念上驻足,在威蒂格的友人兼忠实读者杜拉斯看来,这部作品近似一部“所有人的自传”,女作家仿若一位社会学家,在客观地表现童年世界的集体记忆,即经验的集体性:“威蒂格在《愈伤草》中所用的材料纯粹、客观,使用的语言纯粹、客观”——杜拉斯如是评价说。如果我们同意杜拉斯的看法,就不难明白《愈伤草》为什么呈现出一种无人称叙事特征。在“童年”这个公共框架里,读者在小女孩卡特琳娜的带领下,重温各种平淡庸常的儿时故事,采果踏青、探险走失、十万个为什么……童年往事面面俱到,无一疏漏,一切都似曾相识,它们或纵横交错,或并存不悖,在威蒂格精心编织的文学空间里,我们每个离散在人世间的个体因拥有这份共同回忆而偶然相遇,又被系以似断还连的纽带。书中提到的所有细节和事件都似乎是“绝对的存在”“客观的存在”,文中被肆意使用的泛指人称代词on(汉译为“有人”“人们”或“我们”)取代了明确的“你”“我”“他”,使得叙述视角模糊化,叙述空间民主化,原本的个人自传被集体化和社会化了。

讲述人视角被模糊甚至缺席意味着什么?意味着个体自传与宏大叙事之间的界限被冲毁。童年自传性叙事仿佛是作家向读者发出的一封邀请函,邀请读者参与回忆童年,参与文本建设,共同形成一份集体回忆录,这或许就是埃尔诺所言的“自传的集体性维度”。《愈伤草》许诺将我们带向无人称、无结构的集体记忆。这份记忆属于“所有人”,属于人们共同拥有的历史,属于托多洛夫所言的文学对现实的“精细摹写”,或如埃尔诺一般,“用文字记录一段普遍意义上的社会存在”。

二

但若仅仅将威蒂格的写作看成是再现集体记忆的诗学实践,未免会低估其作品的思想性和革命性,忽略作者作为“少数派作家”一直怀揣的梦想,即颠覆异性恋思维,创建一个“属于所有人”,但无“男人—女人”性别划分的新世界。这里的“所有人”在威蒂格的概念中该如何理解呢?这个无传统性别划分的新世界又是怎样构建的呢?

纵览全书,我们可以列出如下人物名单:多米尼克、阿兰、罗伯特、罗丝娅娜、依奈斯、德尼斯、娅妮娜、维萝尼珂、蕾娜、瓦蕾莉。细心的读者会发现,在这份关于童年的集体记忆里,女性角色占绝大多数,男性角色寥寥无几。随着小女孩卡特琳娜一天天长大,亲人朋友相继去世,随着她的性意识悄无声息的萌发,与她交往的和她愿意与之交往的就只剩下几个“女朋友”了。

阅读该书的前半部分,读者能够窥见作家在童年生活整体性和集体性的重建问题上所做的努力,进而产生心灵的共鸣与碰撞;到了该书的后半部分则恰好相反,威蒂格笔下的“女朋友”因排斥婚姻、生育等传统观念而越来越远离历史,逐渐幻化为作家本人更愿意相信的那个神话。形象的转变不动声色,悄然发生,由一种“集体性”过渡到另一种“集体性”,她们会因女性的社会行为、家庭角色和女性特质等问题争论不止,会因是否接纳男性加入这个新团体而彼此反目。

我们注意到,在文中,在“女朋友们”这个小团体出现之后,作家悄悄地将泛指代词on换成了表示阴性复数的人称代词elles(汉译为“她们”)统而言之。“她们”开始有了与众不同的风韵,她们终日在一起,向彼此投以钦羡、爱慕的目光,澎湃坚定地朗诵古希腊著名女诗人萨福的情诗,援引经典女诗人叛逆不羁的自我表达以肯定自我……,一时间,读者或许也无法理解或安放如此膨胀的女性间认同或爱恋的细节。这种手足无措之感自然与传统小说的阅读感受大相径庭,但却足以震撼心灵。透过人物形象和人物关系的转化,我们也许能够深入到威蒂格的内心世界,从中看到另一种意义上的真实,即心灵欲望或曰文本政治的真实。在这个过程中,威蒂格逐渐让叙述“去集体化”,转而愈发“性别化”,其性别意识具有明显的内省气质。

三

如此一来,威蒂格对个体和集体记忆做出了一次有选择性的价值判断,“童年”离所有具有“正常思维”的人的集体记忆越来越远,与此同时,却越来越接近威蒂格所期待的全新世界。正如我们前面所指出的,她更倾向于为读者留下一个她希望“是这样”的记忆——一个激进的女同性恋作家对女性间爱的向往,简言之,一个更为“刺激的、个性的写作格局”。这不仅表现为话语实践层面的针对性、批判性和反抗性,还体现在正常叙事模式中所添加的“性别政治”的关照:把男性与女性、忠诚与背叛、拥有与缺失等矛盾冲突暗自潜埋在文本中,编制成一幅女性集体的心灵卷轴,借助具有象征意义的图像或情节,比如走失女童的回归、“女性小团体”开始形成并日渐壮大、婶婶决然与叔叔离婚、后者抑郁离世、卡特琳娜在写给自己“女朋友”的短诗中大胆求爱等等,勾勒一次迥异于“正常心灵”(即异性恋思维)的探索之旅、建构之旅。

在卡特琳娜即将成年之时,威蒂格愈发关注女性的内心感受,她向内透视女性生理和心理经验,努力在作品的后半段为女性寻找尊严,为她们找回在生活中的位置:“是的,在她(卡特琳娜)眼中,原来那片可以恣意奔跑的大草地已经容不下男孩子侵入,她的耳边只能听到她们的呼唤。”“在给瓦蕾莉写信时,她(卡特琳娜)苦思冥想,尽量避免使用字典里可以查到的词语,她尝试动用自己的所有感受,内心的,全新的。”这亦是对男性文本的批判和对男性话语的巧妙颠覆,为她日后即将启动的“她们世界”的文学神话奠定了基础。

作家本人更愿意相信一个纯粹的“她们世界”的神话,这说明童年记忆的变形其实就是威蒂格心灵欲望和文本政治的符号化表达。借用朱莉娅·克里斯特瓦的说法,我们在《愈伤草》中读到的乃是“语言中的欲望”:叙事在这里向我们透露出了另一种真实。当威蒂格在使用一个今天日常用语中罕见的词“Opoponax”为所有人的童年命名时,一方面她唤起了某种怀旧和浪漫情怀的复生;另一方面,我们注意到,法语中Opoponax又译作“愈伤草”,一个具体的可触摸之物,非常新颖别致,不是玫瑰、百合之类的陈旧俗套。对具体的、可触摸事物的强调,意味着女性对感官和感性的重视。与此同时,旧时充满梦幻的情感状况亦被赋予喜悦和新鲜的色彩。在作品的最后几页,女作家浮想联翩,想到后世女性坚信“枪杆子里面出政权”,将前赴后继弃笔从戎,不由喜上心来:“我们手拉手站在那里,落日温暖着大地……我爱故我在。这一切都值得期待。”

既能抓住新闻的、时间的入口;又有严谨的事实考证、纵深的历史感

正如她在该书文尾所述:“更多的时候,历史仅仅是一行文字。然而,历史深处的真相,却往往是一个个匆匆走过的、无可复制的生命……”

值得注意的是,若只有集体记忆的“回望”,没有个体有意识的“内视”,威蒂格“少数派作家”的价值目标就会落空,就会导致某种新的“怀旧传染病”。同样,文学表达若只停留在个人的呢喃而忽视了公开的阅读和与所有人的相遇,威蒂格仍然无法成就日后“她们世界”的宏大叙事。威蒂格的《愈伤草》正是在个体与集体、异性与同性的角力中奠定了“她们世界”的基石。

威蒂格后来的著作同样值得期待,她努力在女性集体心灵内部寻找新的价值,并通过文学实验,形成极具同性思维的闭环。如果说在《愈伤草》中,威蒂格对女性文化的关注还比较谨慎的话,在接下来的文学表达中,她则更胆大乖张,她如人类学家一样在《女游击战士》中探寻隐遁潜匿的妇女部落,也如史学家一般在《女恋人字典手稿》中探寻被埋没的妇女历史,试图在重新阐释的过程中发掘“女性间爱”的价值观,而《愈伤草》中描摹的女性生活和寻常活动“仅仅是个开始”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制