著名的西班牙作家、前西共党员和2008年塞万提斯奖得主胡安·马尔塞·卡尔沃(JuanMarséCarbó,右图)因心力衰竭,7月18日在巴塞罗那一家医院去世,享寿八十七岁。

西共党员

马尔塞属于二十世纪西班牙文学史上的五零一代,与胡安·戈伊蒂索洛(1931-2017)、海梅·希尔·德别德马(1929-1990)、曼努埃尔·巴斯克斯·蒙塔尔万(1939-2003)、爱德华多·门多萨·加里加(1943-)等名作家同领风骚。

2008年,他获得了西班牙语文学的最高荣誉——塞万提斯奖。

中华读书报当时报道,在次年春天举行的颁奖典礼上,面对国王夫妇和满堂政要,马尔塞回忆了在佛朗哥将军的法西斯政权统治下,他本人经历的家庭悲剧:他的左翼爸爸被关入大牢,家人则在警察随时会来抄家的恐惧中开始烧书。

他说,内战及其创伤仍然令许多西班牙人感到痛苦。而欲将其完全遗忘的努力,已经成了“生活的一部分,人民如此,政治家亦然”。

他又说:“我不认为自己是知识分子,我只是个讲述者。”

1933年,胡安·马尔塞生于巴塞罗那,本姓法内卡·罗加,由于女仆母亲生他时死去,司机生父将他送给同为加泰罗尼亚民兵的农民佩普·马尔塞收养。养父母一直骗他,说他们当初失去了小孩,从医院叫了车,伤心回家,恰巧出租车司机刚刚在生产时失去妻子,于是以子相送。马尔塞七十多岁时,才从自己的传记作者何塞普·马里亚·昆卡口中听到了真相。但他说,他还是喜欢养母贝尔塔·卡尔沃编造的那个故事。

马尔塞年仅十三岁便辍学,在首饰店里当徒工,很快展露文采,开始在杂志发表作品。1958年,在北非的西班牙飞地休达服兵役期间,他完成了长篇小说处女作《仅有一件玩具的幽闭生活》(Encerrados con un solojuguete),1960年付梓。

同年,他到巴黎的巴斯德实验室打工,结识了法国生物化学家和诺贝尔奖得主雅克·莫诺,从他那里受到共产主义思想的熏陶,很快加入了西班牙共产党。

共产党在西班牙并不合法。1962年回国以后,马尔塞成了地下党员,也积极从事反对佛朗哥独裁政权的文化活动。

他一生有三大批判的目标:天主教会(“由无耻窃贼组成的黑帮”)、善于投机钻营的知识分子、形形色色的民族主义者(无论是加泰罗尼亚的还是卡斯蒂利亚的民族主义者),这使他成了加泰罗尼亚文化界的贱民。

1990年,他出版了《双语情人》(Elamantebilingüe),尖锐地讽刺了加泰罗尼亚的语言政策和主流文化界的虚伪。小说主人公胡安·马塞尔(JuanMarés)在妻子出轨后,流落街头,拉手风琴为生,某天恰逢政治抗议,被莫洛托夫鸡尾酒击中面门而毁容,于是变换身份和语言,图谋赢回妻子。

加泰罗尼亚语是马尔塞的母语,但他一向以后天习得的卡斯蒂利亚语写作,只是他的文学语言里,充满了鲜明的加泰罗尼亚特色。

假工人痞猴和假叛逆特雷莎

五十四岁的巴塞罗那作家昆卡认为,马尔塞是反佛朗哥运动的标志性作家,令西班牙的社会现实主义文学面目一新,同时也激励了一大批工人阶级作家。

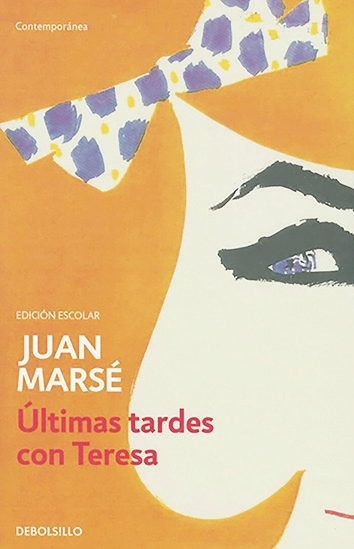

马尔塞最有名的作品,当属1965年的《与特雷莎共度的最后几个下午》(UltimastardesconTeresa)。小说大量运用心理描写和粗俗的巴塞罗那胡同语言,讲述了青年流氓和盗车贼痞猴(ElPijoaparte)冒充革命工友,骗得资产阶级大小姐特雷莎·塞拉特芳心的故事。“那里正在编织着女大学生又一个浪漫主义的神话,又一个粉饰着一知半解的进步主张的传说:超越阶级鸿沟,建立同志友情。”

大学生特雷莎思想左倾,厌恶自己的富家出身,立志与工农结合,投入沸腾的革命生活,结果把满嘴国骂、胸无点墨却巧舌如簧的沙内戈(南方移民)痞猴当成了襟怀坦荡的工人阶级的代表。“她并不知道,一种向往已久的令人为之动情的气氛实际上已经驾驭了她和她的思想——她恍惚感到那个小伙子,那个围着别墅游荡、过着自己游手好闲生活的、不知尊姓大名的工人,以某种形式代表着社会进步——她合上双眼,想用双手为乳房挡住热气,两只乳头好像淡紫色的新葡萄,从手指间露了出来。突然,她相信了。她不知是工人贸然闯入了她的脑海,还是阳光的爱抚,使她从头发根开始战栗起来。”

作家似乎把自己也写进了小说。“特雷莎善意地看着他,依然犹豫不决,正在这时,她感到有人熟练地、慢慢地、干净利索地在她的屁股上拧了一把。她什么也没有说,悄悄回过头,脸红得像一个西红柿。她刚好看见个小个子,躬着身子,缩着肩膀,嘻嘻哈哈地消失在人群中,同时,听到旁边一位姑娘同男朋友的谈话:‘我认识他,他叫马尔塞,是一个小矬子,黑黢黢的,一头鬈毛,老是动手动脚的。上星期天他掐了我一把,后来又把电话号码给我,叫我有什么事找他,你看这家伙多不要脸。’”

这个黑不溜秋、一头鬈毛的小矬子,正是青年马尔塞的形象。马尔塞和波拉尼奥《与特雷莎共度的最后几个下午》的故事发生在巴塞罗那和邻近的布拉内斯(特雷莎家别墅所在地):“每当夏日来临时,他便格外强烈地感到幸福令人神不守舍,强烈地感到威名显赫的金钱,宛若金色的蜜汁,洒落在地中海古老的海岸上;宛如一颗美好生活的种子飘浮在喷薄的阳光中;宛如一股酒精在一个个烈日炎炎的夏夜,源源不断地注入血液之中。”(此段及以上均引王军宁译文)

这本小说和马尔塞笔下的布拉内斯,强烈地吸引了年轻的智利天才作家罗伯托·波拉尼奥,让他从1984或1985年(他记不清了)追随痞猴的脚步,从巴塞罗那搬到了布拉内斯,从此在这儿安了家。

马尔塞是波拉尼奥最喜欢的作家之一。1977年,他一到巴塞罗那就熟悉了马尔塞的作品,有一天还跑到马家,要大作家帮忙,替他母亲找份工作。波拉尼奥后来回忆,给马尔塞打电话时,他没觉得有什么不好意思,马尔塞也许更有名,更有钱,却也是个作家,和他一样。

波拉尼奥把这段插曲写进了小说。“我们在加泰罗尼亚广场乘上地铁,在萨格拉达法米列下了车。我们快到目的地时她感觉哮喘马上就要发作了,只好用上呼吸器。胡安·马尔塞亲自来到门口。我们跟他打了个招呼,阿图罗的母亲解释了来意。”《荒野侦探》中写道,“您离开智利已经很长时间了吗?他问阿图罗的母亲。很多、很多年了,多得我都回想不起来了。阿图罗的母亲开始说起智利和墨西哥,马尔塞开始谈起墨西哥,我不知道从什么时候开始,他们忽然彼此以‘你’相称,大笑不已。我也笑了。马尔塞可能讲了个什么笑话。他说,正好,我认识一个人,他有点事也许你会感兴趣。不是工作而是一份奖学金,一份研究特殊教育的奖学金。特殊教育?阿图罗的母亲说。嗯,马尔塞说,我想应该这样叫吧。跟智力有缺陷者或者智力低下的孩子的教学有关。噢,我很喜欢这样的工作,阿图罗的母亲说。过了会儿我们就走了。明天给我打电话,马尔塞在门口说。在回家的路上,我们笑个不停。阿图罗的母亲觉得胡安·马尔塞很秀气,眼睛很漂亮,是个挺有魅力的男人,而且人很好,也挺直率。我已经很久没有见她这么开心了。”(杨向荣译文)

上海逃逸乐

1973年,为躲避佛朗哥政权的审查,马尔塞在墨西哥出版了《如果他们对你说我跌倒了》(Sitedicenquecaí),故事取材于1949年巴塞罗那妓女卡门·布罗托轰动一时的遇刺案。五年后,他以小说《金短裤姑娘》(Lamuchachadelasbragasdeoro)获得了行星奖,其主人公是个老法西斯分子,在佛朗哥死后,把自己装扮成了一个久经考验的民主斗士。

1997年,马尔塞又得到了胡安·鲁尔福拉丁美洲和加勒比文学奖。2000年,他出版了《蜥蜴尾》(Rabosdelagartija),获评论奖和国家叙事奖。

《上海幻梦》(ElembrujodeShanghai)是马尔塞最广为人知的作品之一,1993年出版后即赢得评论奖,导演费尔南多·特鲁埃瓦(FernandoTrueba)在2002年将它搬上了银幕。

故事里的上海从未具实出现,而只是主人公逃避艰困现实的梦想寄托。那是二十世纪四十年代初,内战结束不久,巴塞罗那仍然大大地凋匮。喜欢画画的十四岁少年达尼在内战中失去了父亲,此时受雇照料疯疯癫癫的脏老头布雷船长。布雷是个坏脾气的反佛朗哥分子,在内战中伤了脑袋,从此绷带不离头,脑中生出激进的环保思想,因而教唆达尼画出工厂黑烟对人类造成的健康危害。少年画家因此结识了整天卧床的肺病少女苏珊娜——布雷船长建议她喝玫瑰水煮萤火虫治病。初恋萌动之时,达尼听到苏珊娜失踪的无政府主义父亲的英勇事迹——他受命前往上海执行秘密使命,不仅要与凶残的盖世太保周旋,还遭遇当地的旗袍美妇与杜月笙的黑帮。对两个孩子来说,遥远的上海就像一道魔咒,将他们牢牢捆在一起,直到最后才发现,梦想比现实更难以逃离。

在此书西班牙文新版的封面上,印着三个巨大的汉字:“逃逸乐。”

“有两种作家,”马尔塞有一次告诉采访者,“一种人抛掉了自己的童年,停留于无尽的现况,另一种却永不离弃童年,我属于后者。我认为记忆,无论它关乎一时,还是关乎一事,皆与想像无异,而想像也不过是另一种形式的记忆。所以,童年、记忆和想像殊途同归。”

王军宁1988年译出《与特雷莎共度的最后几个下午》,十九年后由人民文学出版社出版。南海出版公司2012年出版了谭薇译马著《蜥蜴的尾巴》。

今年9月,企鹅兰登书屋旗下的光明出版社将在西班牙推出马尔塞的遗作《南行记》(Viajealsur)。这是作家1962年在安达卢西亚地区旅行时的见闻,手稿本已佚失,不久前又找着了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇