作家终归要拿作品说话。

所以,在《应物兄》出版之前,作为多年老友,评论家王鸿生特别理解李洱。多年来李洱忙工作、忙孩子、忙着替人做嫁衣、忙着组织和参与各类文学活动,“又处在文学圈的漩涡里,这个人承受了多少难产的焦虑和被嘲笑的尴尬,我们不知道。一边在日常消耗里谈笑风生,一边默默运斤、吐丝结茧,他是如何应对外在的压力和自我的分裂?我们也不知道。”

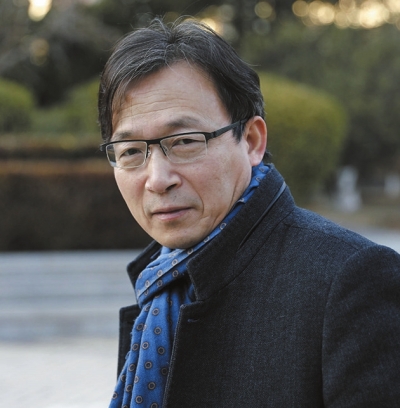

我常常一边看他在文学活动的各种场合各种舞台谈笑风声,常常一边暗自思忖:十多年没有新作,李洱怎么这么沉得住气啊,他参加各种作品讨论和对话,心里就不着急吗?有时候也难免作为话题拋出去,于是就有熟悉他的朋友回应:“没准儿憋着一个大炮仗呢!”

这个“大炮仗”就是近百万字的《应物兄》。

仔细琢磨,“慢”一直李洱的特点。

2001年,李洱出版《花腔》,写作时间用了三年,但其实“与这本书相伴十年”。正如李洱所言,这部作品由正文和附本构成,有无数的解释,有无数的引文,解释中又有解释,引文中又有引文。就像从树上摘一片叶子,砍下一截树枝,它顺水漂流,然后又落地生根,长出新的叶子,新的树枝。“人的命运或许就存在于引文之中,就存在于括弧内外”?李洱自嘲,别的作家是“下笔如有神”,他却是“下笔如有鬼”。所以,当同时出道的作家著作等身的时候,他形容自己依然“著作等脚”。《花腔》中关于葛任与儒家的关系已经有一些讨论,这些讨论延续到《应物兄》,成了《应物兄》的重要主题。其实在写作《花腔》的时候,李洱就已经写下了一些关于《应物兄》的笔记,只是当时这部预想中的小说还没有定下名字。

2018年12月,“应物兄”带着他额头上与生俱来的皱纹与我们见面了。

这部作品在2019年获得第十届茅盾文学奖等多项文学奖,这或许是近十年来作家李洱最扬眉吐气的一个年头。

《应物兄》写得很实。比如小说中提到早在1743年,《纽约时报》就在头版位置刊登了一篇关于孔子的文章,题为《孔子的道德》”,709页注释中应物兄改定后的文字,“见于《从春秋到晚清:中国的艺术生产史》第108章”。可实际上,就连李洱本人也不曾见过这本出现在注释里的《从春秋到晚清》。

真真假假,虚虚实实。这是因为李洱有一个基本的判断,在大众传媒时代,人们对虚构作品的兴趣大为减弱。这时候,小说修辞学需要做出某种应对。用非虚构的方式写出虚构作品,是他这些年的一个探索方向,小说修辞学的要义,就是直抵真实的幻觉。

如果熟悉李洱的创作,会发现他的小说是相互关联的,没有《饶舌的哑巴》就没有《午后的诗学》,没有《午后的诗学》就没有《花腔》。他们是衍生关系,一篇小说的停滞之处,是另一篇小说的开端。《花腔》写的是各种文化力量、历史惯性所构成的复杂关系中,一个人如何存活、如何死去;《应物兄》主题亦与《花腔》有某种连贯性,但主人公有自己的梦想和使命,他们是传统文化的象征,构成了很多不同层面的争论或讨论,“一个人和别人争论,产生的是废话;一个人和自我争论产生的是诗学;一个人与自己争论又和别人争论,产生的是一个世界。”李洱说。

《应物兄》里,李洱写了当代中国知识分子。他熟悉笔下的这一群人,熟悉他们就像熟悉自己的脸、熟悉自己的心跳。所以,他很自然地,带着挥之不去的感情去写他们。“写他们有如写自己。他们那些荒谬的境遇,那些难以化解的痛苦,那些小小的欢乐,那些在失败中不愿放弃的微薄的希望,我自己都感同身受。”李洱说,如果我对他们有嘲讽,有批判,那就是在嘲讽、批判自己。他们的爱之深、责之切,他们的历史感,他们与现实的摩擦系数,都与我们的历史、现实和未来有关。

在他看来,小说就是各种知识的对话。各类知识出场是李洱小说最为典型的特征之一,《应物兄》更为突出。它不仅是一部呈现、探索当代知识生活的百科全书,而且可以被视为一个关于当代文明困境的隐喻。

作品出版后,有很多不同的声音。李洱觉得,只要是从文本出发,只要是认真讨论问题的,什么样的声音自己都可以听进去。现代小说的一个重要标志就是,它是对话的产物。在写作方式上,它意味着你要在小说中设置各种对话渠道。在小说发表之后,它当然更应该欢迎对话。他惟一不能接受的,是那种以道德为名,行不道德之实,故意寻章摘句、断章取义,哗众取宠,以告黑状的心态来面对文学的文章。这是比盲目更可卑的故意的盲目。李洱也因此更加珍惜那些秉持客观公允的文学理念的评委。“文学倾向地描述那些珍贵的时刻:它浓缩着深沉的情感,包含着勇气、责任和护佑,同时它也意味着某种险峻风光。《应物兄》能够获奖,就源于评委对文学的勇气、责任和护佑。”李洱说,它代表自己目前所能达到的高度和深度。“对我个人生活来说,因为《应物兄》的出版和获奖,这一年我似乎成了个争议人物,正常生活难免要受到影响,好在还不至于像一些朋友们所担心的那样受到很大影响。我已经写了三十年了,心理准备还是有的。作品一经出版,就得经受各种目光的检视,你无所逃避。”

三十年来,李洱只有今年没有写小说。他需要调整自我,从《应物兄》的人物世界走出来。一年间,除了正常上班工作,阅读占据了李洱大部分时间。有些是新出版的,比如库切的新长篇《耶稣的童年》《耶稣的学习时代》;有些是名著重读,比如托尔斯泰的《哈吉穆拉特》。他认为,库切的写作,国内一直不太重视,或者说对此类作家都不太重视。其实,库切思考问题的路径是很有说头的。《哈吉穆拉特》只是一个中篇,但托尔斯泰竟然写了六年,去世前又改了一遍,也就是说前后写了九年。“故事本身并不复杂,托尔斯泰本人的叙述技巧早己炉火纯青,为何还要反复修改?布鲁姆为何认为,有了《哈吉穆拉特》,托尔斯泰就可以与莎士比亚平起平坐了?小说中有许多令人惊异的场景,有对人类极限情景的描述,值得反复阅读。”李洱说,类似的阅读,作为一种过渡,对自己或许是有意义的。

这一年,李洱经历了很多事情,有些留下了深刻印象,想起来就难以平静。比如,李洱走访了一些养猪户,他们一夜之间回到赤贫。国家尽管有补助,但与损失相比,实在是“九猪一毛”。其中原因非常复杂。养猪户的哀号,令人想入非非。出于职业习惯,他想再写点东西。他知道,现在写任何一个故事,都需要做大量的考察和案头工作,否则你写的只是一篇新闻故事。文学必须穿越新闻,把事件放在历史中去考察,放在人性中去考察。李洱说,这其实也是对自己的考察。有时候你会觉得你就是那个养猪户。你甚至会觉得,猪瘟无所不在,它附着到每个人身上。

2019,也是李洱最为忙乱的一年,一头是工作,一头是写作。各种会议、各种琐碎的日常事物实在太多了,而且好像越来越多。他特别希望能抽出身来,做自己擅长的事。“另外,我当然希望自己的写作能有新的变化,更直接也更有力。这并不容易,但值得你跃入其间。”

记得《花腔》完成的时候,李洱感谢主人公葛任,因为带给他反省的力量,并给他一种面对虚无的勇气。李洱在后记中说,希望在生命结束的那一天,家人能在自己的枕边放上一本《花腔》,“使葛任先生能听到我和他的对话,听到我最后的呼吸。”

可是《应物兄》来了。和葛任一样,“应物兄”在李洱生命中具有无可替代的重要意义。

我曾问他:“如果您可以扮演一个文学人物,您想演谁?”的时候,李洱毫不犹豫地说:“《花腔》里的葛任,他至今仍是理想人物;还有一个就是应物兄,他是现实中的人物。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇