至今依旧准确无误地记着,写完《白鹿原》书稿的最后一行文字并画上最后一个标点符号的时间,是农历1991年腊月二十五日的下午。在原下祖居的屋院专业写作生活过了接近十年,不知不觉间我已经习惯了和乡村人一样用农历计数时日,倒不记得公历的这一天是几月几日了。

那是一个难忘到有点刻骨铭心意味的冬天的下午。在我画完最后一个标点符号——省略号的六个圆点的时候,两只眼睛突然发生一片黑暗,脑子里一片空白,陷入一种无知觉状态。我坐在小竹凳上一动也不能动,是挺着脖颈木然呆坐,或是趴在摊开着稿纸的小圆桌上,已经无记。待到眼睛恢复光明也恢复知觉,我站起身跨过两步挪移到沙发上的时候,才发觉两条腿像抽掉了筋骨一样软而且轻。

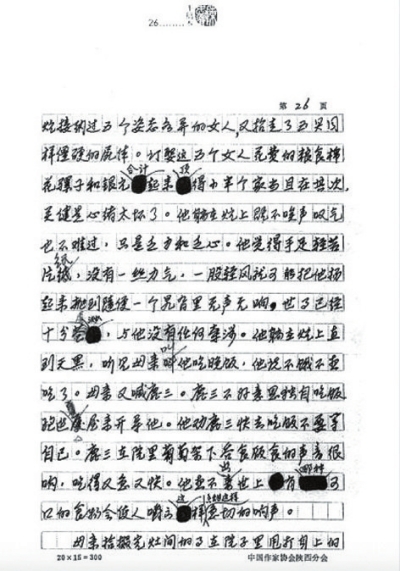

我背靠沙发闭着眼睛,似乎有泪水沁出。在我刚刚感到力量恢复的时候,首先产生的是抽烟的本能欲望。我点燃了雪茄,当是我抽得最香也最过瘾的一口烟。眼前的小圆桌上还摊开着刚刚写成的最后一页手稿纸,似乎还不敢完全相信,这个长篇小说真的就这么写完了!我在这一刻的感觉,不仅没有狂欢,甚至连往昔里写完一部中、短篇小说的兴奋和愉悦都没有。我真实的直接的感觉,是从一个太过深远的地道走到洞口,骤然扑来的亮光刺激得我承受不住而发生晕眩;又如同背负着一件重物埋头远行,走到尽头卸下负载的重物时,业已习惯的负重远行的生理和心理的平衡被打破了,反而不能承受卸载后的轻松了。直到现在回想并书写这种意料不及的失重情景时,我还是有点怀疑单纯是因为拖得太久的写作造成失明、晕眩和失重的生理现象,似乎与《白》书最后写到的人物结局不无关系。当时的情景是,在我点着雪茄的时候,眼前分明横摆着鹿子霖冻死在柴火房里的僵硬的尸体。这是我刚刚写下的最后一行文字:“天明时,他的女人鹿贺氏才发现他已经僵硬,刚穿上身的棉裤里屎尿结成黄蜡蜡的冰块……”这个被我不遗余力刻画其坏的《白鹿原》里的坏男人,以这样的死亡方式了结其一生。写到这一行文字时,我隐隐感觉到心在颤抖,随之就两眼发黑脑子里一片空白了。在我喷吐着的烟雾里,浮现着“棉裤里屎尿结成黄蜡蜡的冰块”的鹿子霖的僵硬的尸体,久久不散。这个浮现在烟雾里的坏男人的尸体,竟然影响到我写完《白》时应有的兴奋情绪,也是始料不及的事。

南窗的光亮已经昏暗。透过南窗玻璃,我看到白鹿原北坡的柏树已被暮色笼罩。尚不到下午5时,正是一年里白天最短的时月。我收拾了摊在小圆桌上的稿纸,便走出屋子,再走出小院。村巷里已不见人影,数九寒天傍晚的冷气,把大人小孩都逼回屋里的火炕上去了,游走在村巷里的鸡也都归窝上架了。这是冬天里日落之后天天都重复着的景象。我已经难以像往常一样在这个时候守着火炉喝茶。我走下门前的塄坡,走在两排落光了叶子的白杨甬道上,感觉到灞河川道里如针扎一样的冷气,却不是风。我走上灞河的河堤,感觉到顺河而下的细风,颇有点刀刺的味道了。不过,很快就没有知觉了。

我顺着河堤逆水而上。这是一条自东向西的倒流河。河的南边是狭窄的川地,紧贴着白鹿原北坡的坡根。暮色愈来愈重,原坡上零散的树木已经模糊,坡棱间的田地也已经模糊,只呈现出山坡和塄坎的粗线条的走势,把这个时月里干枯粗糙的丑陋全部模糊起来了,倒呈现出一种模糊里的柔和。我曾经挑着从生产队菜园里趸来的黄瓜、西红柿、大葱、韭菜等蔬菜,沿着上原的斜坡小路走上去,到原上的集市或村庄里叫卖,每次大约可以赚来一块钱,到开学时就装着攒够的学费到城里中学报名了。我曾经跟着父亲到原上的村庄看社火,或秦腔。我曾经和社员一起在原坡上翻地,割麦子。我曾经走过的熟悉的小路和田块都模糊了。我刚刚写完以这道原为载体的长篇小说。这道真实的熟悉到司空见惯的原,以及我给这原上虚构的一群男女人物,盘踞在脑子里也盘踞在心上整整六年时间,现在都倾注在一页一页的稿纸上,身和心完全掏空的轻松竟然让我一时难以适应。我在河堤上快步走着。天色完全黑下来了。黑夜的微弱光色里,我走到河堤的尽头了。我不知累也不觉冷,坐在临水的一条石坝上,点燃一支烟,脚下传来河水冲击石坝的婉转的响声;“哗哗”的响声里,间隔着会有铃铛似的脆响。鹿子霖僵硬的尸体隐去了。我的耳朵里和脑海里,不间断地流淌着河水撞击石坝的脆响。腊月数九的白鹿原下的灞河川道里,大约只剩下我在欣赏这种水流的妙音。

我不记得坐了多久,再站起来转身走向来路的时候,两条腿已经僵硬到挪不动步子,不知是坐得太久或是太冷造成这种麻木。待到可以移步的时候,想到又要回到那个祖居的屋院,尤其是那间摆着写作趴过四年的小圆桌和已经破损的小竹凳,竟然有点逆反以至恐惧。然而,我在河堤上还是快步往回走,某种压抑和憋闷在心头潮起,真想对着南边的原坡疯吼几声,却终于没有跳起来吼出来。已经走到该下河堤的岔口时,我的胸间憋闷压抑得难以承受,想着这样回到小院会更加不堪,索性又在堤头上坐下来抽烟。打火机的火光里,我看见脚下河堤内侧枯干的荒草,当即走下河堤,点燃了一丛菅草。火苗由小到大由细到粗,哗哗哗蔓延开去,在细风的推助下,火苗顺着河堤内侧往东漫卷过去,发出“哔哔吧吧”的响声。我早已重新走上河堤,被烟熏呛得大咳不止泪流不止。弥漫着的烟气里,我能嗅出一阵是蒿草的臭味,一阵又是薄荷的香味,自然还有菅草马鞭草等杂草的纯粹的熏呛味儿。火焰沿着河堤内侧往东烧过去,一会儿高了一会儿低了……我的压抑和憋闷散失净尽了,鼻腔里还残留着蒿草的臭味儿和薄荷的香气儿,平心静气地走下河堤,再回到小院。

我打开每一间屋门,拉亮电灯,还有屋前凉台下的照明灯,整个屋院一片亮光,心头也顿觉畅朗光明了。我打开录放机,特意选择了秦腔名角脍炙人口也普及到城乡的《花亭相会》,欢快婉转的旋律和生动形象的唱词,把一对青春男女的倾爱演绎得淋漓尽致,妙趣迭出。这是我平时放得最多的磁带之一,往往会改变人的情绪。我的满屋满院的灯光和秦腔的声响全都泄出小院围墙,竟然招来两三位热心的乡党,以为我家有什么不寻常的事要办,问我要不要帮忙。我竟忽略了这一点,乡村人为节省电费开支,总是选择瓦数很小的电灯泡,临街的窗户只有昏黄的灯光,这种屋院通亮的景象,只有在办红事白事或建造新房的时候才会出现。我当即向他们解释什么事都没有,只是想敞亮豁朗一下。为避免招惹更多的热心乡党过来询问,我把院子里的电灯熄灭了,房间里的灯依旧亮着,《花亭相会》的旋律和动人的唱腔也继续着。我开始动手点火烧水,为自己煮一碗面条。

这是我几年来吃得最晚的一顿晚饭,也应该是几年来吃得最从容的一碗面条,且不论香或不香。尽管从草拟到正式稿写作的四年里基本把握着以沉静的心态面对稿纸,然而那道原却时时横在或者说楦在心里,虽不至于食不甘味,心理上很难感到一种从容。现在,横着或者更确切地说楦在心里的那道颇为沉重的古原,完全腾空了,经过短暂的不适和诸如烧野火的释放之后,挑着面条的时候已经是一种从容了。我只能找到从容这个词表述吃着面条时的心态。我做完了一件事情。这是我在写作上做的前所未有的耗时费劲和用心的一件大事,尚不敢预测它的最后结局,或者说还不到操那份心的时候,仅仅只是做完了这件事。做完以后的轻松和从容,我在火炉旁吃着面条的这个寒冬的深夜,充分地享受到了。

我睡了一个自来醒的好觉。我骑自行车赶到远郊公共汽车站始发站,乘车进城,这是许多年来别无选择的一条轻到不能再轻熟到不能再熟的轻车熟路了。敲开屋门。开门的是妻子。我说:“完了。”连“写”字都省略了。她也平淡地回了一句:“完了就好。”她不惊奇是心中有数,大约十天前她回乡下给我送给养的时候,临走时我告诉她,等这些馍和面条吃完,我就可以写完了,年内不用再送吃食了。

她是第一个知道我写完《白》的人。此后很久,我没有告知任何人。不单是我不想张扬,也不光是我习惯于“馍未蒸熟不能揭锅跑气”;刚刚写完的稿子还得再过一遍手,尚需一些时日;更关键的一个因素,是我感觉到当时的文艺政策收得比较紧,《白》里所写的我对那段乡村历史生活的体验和感受,能否被理解被接受,这是很自然会发生的疑虑。我在当时反复审时度势,要不要拿出来,或者说这时候拿出来合适不合适,我基本确定在否定的隔档内;待到什么时候文艺政策再放宽了,拿出来也不迟。这是我的生活经验所形成的处事习惯,自改革开放伊始,包括文艺政策在内的多项政策,一阵儿松了一阵儿紧了一阵儿又放宽了的情况多有发生,这种收紧的文艺政策肯定还会做出调整,只是难以把握持续时日的长或短。无论如何,当下拿出去是不合时宜的。出于这样的考虑,我便不想把写完长篇小说的事告诉别人。我的从容的心态,也与这个因素不无关系。

从容而又轻松地过罢春节初五,我在原下的小书屋打开《白》的手稿,开始修改,我把这项工作习惯叫做“再过一遍手”。我充分感受或者说享受着这种再轻松不过的工作。我的工作主要是文字审阅,把写作过程中的疏漏弥补起来,错字别字和掉字自不必说,尤其是通篇试用的叙述语言,比较长的句子容易发生毛病,需得用心阅审。然而,毕竟已有既成的文字,比不得写作时的专注和倾力,相对而言轻松多了。我记得有一两个情节被重复交代过,倒是始料未及,自然都做了处理。我在这种轻松的工作里,感觉到在开笔写正式稿时的想法是正确的,考虑到这部小说文字比较多,再写第二遍稿将是不堪设想的事,必须一遍成稿,就得充分酝酿,尤其是叙述文字的把握,必须一步到位。另外一个纯属个人创作的“忌讳性”感受,第一次陷入在那些既陌生又熟识的人物的情感世界和其身临的生活环境的时候,迸发出来的文字往往是最恰当最准确的,甚至常常有始料不及的出奇的细节涌现出来,让我享受到任何奖励都无可替及的陶醉。当某部(篇)作品写完,人物和人物生活的环境都成为熟人旧地了,新鲜感也随之淡化甚至消失了。如果写得不尽如人意,要想重新写作,或者做重大修改,最大的障碍不是费时费劲的劳作,恰恰在于对人物和环境的新鲜感的淡化和消失,很难再恢复重现,以至文字叙述常常都发生迟钝和艰涩。这是我多年写作的个人感受,显然有违“文不厌改”“千锤百炼”的古训,权且只作为个人的“忌讳”,然而又不易改变。基于这种个人创作的“忌讳”,我把《白》的第一遍稿当做正式稿去写,现在修改起来就很轻松了。

这种再过一遍手式的轻松的修改,除了上述再阅审再把握的用意之外,还有某种自我温习乃至自我欣赏的感受。这部书稿的正式稿写了四年,到我这时打开第一页再读的时候,已经有了不算太久却也不近的时空距离,尤其是前边的大部分篇章,我早已从白嘉轩们的情感世界走出来,进入一种冷静的心态,有如看自己幼年用刀子刻在裸露的房柱和木梯上的字和画。我常常会感到小小的得意,当时竟然写出这么一句颇为传神的对话,抑或某一个令人哑然失笑的细节,确信如果现在重写肯定写不出来了。然而,更多的时候却是犹疑不定的心态,眼下正在重新阅读的这些描写白嘉轩等人物的人生故事,如果某一天真的有幸公之于世,读者会有兴趣吗?近百年前的白鹿原上的一伙乡村男女的生活故事,会招惹正倾慕现代化生活方式的当代人的眼球吗?在我的感觉里,上世纪90年代初的社会氛围,常常是西方吹进的一股又一股风酿制成社会热点。造成这种犹疑不定心态的另一个因素还在自身,从构思到草拟再到正式稿完成的六年时间里,白嘉轩、鹿子霖、朱先生、田小娥、鹿兆鹏、白灵们的生命历程,在我心里不知审度再审度体察再体察了多少回,他们横在或者说楦在我心里六年了,可以说真正属于烂熟于心。熟悉到烂熟的状态,不可避免地发生的负面效应不仅是不新鲜,甚至形成某种无感觉状态,很难把握读者阅读时可能发生的真实反应了。即如一些构思和写作时曾经让我手抖心颤的情节,也因为烂熟而缺失了新鲜,也就难以推测读者阅读时会不会感兴趣了。这种疑虑的心态无法排除,却也无法改变业已完稿木已成舟的现实,仍然继续着修改。

修改是轻松的,因为确定尚不急于拿出手,修改更没有急迫的因由。乡村正月是一年里最轻松自在的日子,许多在“文革”中禁绝的庙会已经恢复,而且越来越热闹,耍社火,唱秦腔,农村能工巧匠制作的小农具,各种植物种子和树苗,都赶到庙会上来出售,更缺少不了多种民间小吃。我常常经不住幼年记忆里庙会场景的诱惑,骑着自行车和村子里的乡党搭帮结伙去逛庙会,《白》的修改迟一天早一天完成没有什么实际意义。这种轻松自在的日子大约过到正月下旬,也是公历2月下旬的一天,早晨起来听中央人民广播电台的新闻,突然听到邓小平“南巡”的消息。

电台播出了小平“南巡”到一些地方即兴说的话,我至今还记得其中的两句,“思想要再解放一点”,“胆子要再大一点”。我的心有一种被撞击的感觉,竟然有按捺不住想要欢呼的欲望。我对这两句语录的敏感以及它的不可估量的伟大意义,几乎是切身的直接的感应,中国改革开放要进一步解放思想,必然要破除某些思维定势的禁锢;而要打破制约改革开放的某些不无复旧色彩的条律,需要创造性思维的胆量。邓小平号召并鼓励解放思想,中国的改革大局必将发生大的转机。在这样的社会背景下,作为更为敏感的文学艺术事业,必然会率先破禁而出,“收得太紧”的文艺政策肯定将要放宽。几乎就在这一刻,我便断然决定,把《白》稿拿出手,甚至有点懊悔,此前的修改进行得太轻松太自在了。

我当即决定给人民文学出版社编辑(兼任《当代》杂志副主编)何启治写信,报告长篇小说《白》已完稿,正在做最后的修改,并确切地告知他,3月下旬将完工。这个时限经过认真算计,并留有余地,我的家事颇多,把可能耽搁的时间做了充分预算。这里要简略说一下我和何启治的交情。在1973年冬季,我便认识了何启治,刚刚恢复出版工作的人民文学出版社派他到陕西组稿,那时候的老作家一般都在被批判之列,约稿对象自然就是“工农兵”业余作者了。他到同样是刚刚恢复工作的陕西作家协会(当时叫陕西文艺创作研究室,以示和旧作协的区别)了解情况,在刚刚恢复出刊的《延河》杂志(改称《陕西文艺》,昭示与旧《延河》的区别)看到了我写的短篇小说《接班以后》,便找我约稿。我那时在人民公社(即乡镇)工作,上级恰好确定我到南泥湾“五七”干校接受劳动锻炼,并到上级机关西安郊区开会听取具体安排。老何赶到西安南郊的小寨,待我开完会后见面,并站在小寨十字街头说事。他说他看了我的短篇小说《接班以后》,以为这是一个长篇小说的框架,充分展开来写,便会是一部不错的长篇小说。我几乎被他的热情吓住了。《接》是我写成并发表的第一个短篇小说,长篇小说在我完全是不可想象的遥远莫测的事,便不敢应诺。他耐心地说服我,并举出两位在陕北插队的女知识青年正在合写一部长篇小说的事,为我壮胆。我仍不敢应诺。然而,我和他从此却成为朋友,常有书信往来。到改革开放文艺复兴的好时代,他编《当代》,我把第一部中篇小说《初夏》送他,几经修改,终于发表,并获《当代》奖。在后来的交往中,他仍不忘长篇小说的约稿。我便承诺,如果今生会发生长篇小说的写作,第一个肯定给他。从1973年年末和他年初识并约稿,到1992年年初写完《白》,并决定写信告知他的时候,整整二十个年头了。

我在信里说明了几件事,到3月下旬就完全可以脱稿,由他派人来取稿,或由我送稿,请他决定。需要说明,此前他曾在见面时告知我,如果长篇小说写成,会派人来取稿。我在信中还申述一点,希望他能安排一位文学理念比较新的编辑做责编。很快收到他的回信,到3月下旬派人来取稿。到了这个时候,“人民文学出版社”这块牌子突然对我形成压迫,这是国家级出版社的大牌子,要通过其出版水准,谈何容易。我在珍重并信守和老何的约稿承诺的意识里,似乎把这块大牌子的压迫淡化了,当真有两位编辑要来拿书稿的时候,我才敏感到某种压迫。

前来拿稿的编辑是高贤均和洪清波。那时候我还没有电话设备,老何把火车车次告知陕西作协,作协把电话打到我所在的乡镇,由通讯员把一绺电话记录送到我手里,高、洪两位所乘火车到西安的时间是西安天明的时候。事有凑巧,在我刚刚看完电话留言的时候,村子里的赤脚医生扶着我母亲走进院门,说母亲血压升高到危险的度数。随即扶母亲躺到床上,挂上了输液瓶,同时也就瘫痪了,我坐在床边侍候。更让人意料不及的是天公也凑热闹,这天夜里下了足有一尺厚的雪。天不明我便起身,请来一位乡党照看母亲,因为积雪封路,我便步行七八华里赶到远郊汽车站,搭乘头班车进城。在高、洪两位贵客走出车站时,我和他们握手了。我的《白》的修改还剩下三四章,至少还需一天时间做完。安排完高、洪的食宿,我又赶回原下老屋,一边做最后几章的修饰,一边管护输液的母亲。我记得很清楚,1992年公历3月25日早晨,我提着《白》书的手稿赶往城里,在陕西作协招待所的房间里,把近五十万字的厚厚一摞手稿交给高贤均和洪清波的那一刻,突然涌到口边一句话:我连生命都交给你俩了。我把这句话还是咽下去了。我没有因情绪失控而任性。我那一刻几乎同时意识到,这种情绪性的语言会给高、洪造成压力,甚至不无胁迫的意味,我便打住。我从事创作多年了,常识或者说不争的无数事实是,出版社出书是以作品的质量为准绳的,不是以作者投入的程度和付出的劳动多少说话的。

这天中午,我约高贤均和洪清波在家里吃午饭,是我妻子用心做的饺子。两位编辑很随和,连口说饺子好吃。我相信不完全是客套话,因为饺子的内馅有新春的头茬韭菜,我吃着也觉得新鲜。说真话,我那时候没有请他们进餐馆的经济实力。

下午,我送他们去火车站。他们要赶到成都去参加一个文学笔会。

天黑时赶回乡下老屋院,先看卧床的母亲。母亲说,她的腿可以动了。我的心里真可谓一块石头落了地,不由慨叹,在我完成最后一笔文字并交稿的这一天,天灾人祸竟然都来凑热闹了。好了,《白》的手稿由高、洪带走了,母亲的病也大有转机,我在点着一支烟的时候,竟然是一种前所未有的松弛到轻和软的感觉。

我捅开火炉,早春乡村的深夜寒气仍然很重。电灯光泄出到小院里,月季的枝头影影绰绰可以看到新冒出的叶芽,再远处就是白鹿原北坡在星光下粗略的轮廓了。我喝茶,抽烟。隔壁屋里偶尔传出母亲轻声的呻吟。我不想看书,什么书都不想看,就那么坐着喝着抽着。多年来形成一种潜意识习惯,只要一个人独处,如果不动笔,总要捞上什么书或报刊翻看,这时候却什么也不想看,连我自己一时都想不到这种心理变化,竟然厌倦阅读。

这个世界距离我很远。亲朋好友都远得缥缈,只剩下我一个人面对着星光下白鹿原的北坡。我心上悬着两个刚刚认识的人,就是拿走《白》书手稿的高贤均和洪清波,高贤均爽朗的蜀地口音和洪清波总显得羞涩的眼神。他们拿着我的手稿,正乘坐在由关中进入蜀地的火车上。我自然会想到他们读后的看法的致命性,却还不至于担惊受怕,不是我自信自己的货色——前述已涉及烂熟到无感觉状态,而是按照当时处理稿件的一般成律,需得较长的时日才会有结果,当下是犯不着太过惦记的。

这样坐着喝着抽着,看似平静里的轻松,内里却开始积聚准备承受那最不堪的关于《白》的结局的心力。

《本文摘自〈寻找属于自己的句子:陈忠实自述》,陈忠实著,北京大学出版社2019年5月第一版,定价:48.00元

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制