2019年10月8日,身在徐州的徐志摩研究专家徐志东先生,给我发来一则微信,告知一个消息。全文如下:

新近一与人为善的朋友,基于弟子对志摩多年来单纯而热烈的挚爱,转让了弟子一套《徐志摩全集》“丁集”的纸型。此物原为小曼女士与赵家璧先生编订后所遗留的故物,在小曼生前托陈从周先生转交志摩的堂弟媳冯婉珍老人,“文革”期间被查抄走,归还后又转赠国家图书馆,1982年香港商务印书馆将其借出,得以发行迟来数十年的全集,这便是1983年商务版的《徐志摩全集》,不知何故得以流出,经友人之手,又转赠到了敝书斋。

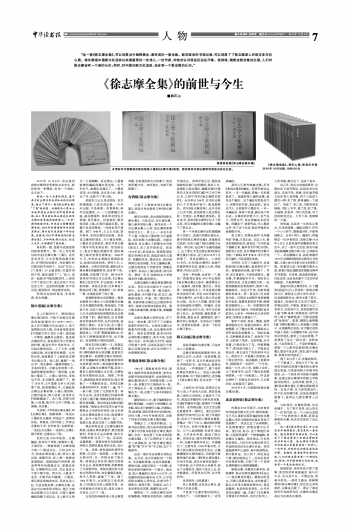

同时附一图,是错开成扇面排列的纸型照片。第一页上有毛笔写的书名《志摩文集·丁集》。此外还有序页、正文页版面的墨字标识,多用阿拉伯数字,夹杂着旧时记数用的苏州码子。比如“目次丄3”(竖排),什么意思呢,知道苏州码子的,就知道那个“丄”是六,连在一起极有可能是裁切时,上面空六字下面空三字,或左边空六字右边空三字。这是我的推测,对不对另说,版面标识,则是敢肯定的。

我给志东的回复是,非常珍贵,好生收藏。

陆小曼编《志摩全集》

以上只能叫引子。要说《徐志摩全集》前世,不能不说到志东提及的赵家璧先生(1908—1997)。此人在中国新文化运动史上,是个值得铭记的人物,后世备受推崇的《中国新文学大系》(10卷),就是他一手策划、编辑并出版的。他是徐志摩的学生,徐初到光华大学教书的时候,他是光华中学的学生,已引起志摩的关注。上了大学,志摩也教过他,对志摩很有感情。从学校出来,赵家璧进了上海的良友图书出版公司。刚入职,编辑“一角丛书”,将志摩的一篇演讲稿收入,书名叫《秋》。志摩去世的第二年,他就想着给老师出一套全集,且给陆小曼说了。小曼心境欠佳,身体也不好,无力操持,就搁下了。到了1935年,《中国新文学大系》的事了结,赵家璧腾出手,又提起给志摩出全集的事,小曼心境好转,已振作起来,两人协同,没用多长时间就编起了。共八卷,分别为诗集、小说集、散文甲乙丙丁四集、戏剧集、书信集。

书名呢,不叫《徐志摩全集》,叫《志摩全集》。推测原委,一来是以小曼的名义编的,叫成这个,显得亲切些。再就是,当时市面上,作家出全集的不多,名作家里,也就两部,一是《达夫全集》,一是《冰心全集》,都不带姓,也算是从了俗。

此时已是1936年初秋。全集编起,谁来写个序呢,家璧和小曼,不谋而合,一想就想到了志摩的胡大哥——胡适先生。正好这年10月,胡适有事来到上海,便由小曼出面,家璧作东,在上海一家酒店宴请胡适。席间说起作序的事,胡适哼哼哈哈搪塞过去,家璧还奇怪,志摩跟你这么好,怎么连这么个面子都不给。四天后,小曼来了电话,才揭开此中蹊跷。小曼说,事后胡适给她来电话,说良友是小社,不适宜做此事,志摩的全集,还是应当由商务印书馆出,他已与商务总经理王云五谈妥,只要小曼把编起的稿子送过去,马上就可以预支一大笔稿酬。说过情由,小曼要家璧将编起的稿本送过来。生气归生气,家璧还是遵从了。小曼没进项,生计困窘,良友是小社,就是出了书,也给不了多少钱。

胡适和王云五是老朋友,有总经理调度,八卷本的全集,一半年内出版,不是难事。世事难料,转年抗战爆发,八·一三战事随之而起,涵芬楼被炸,商务印书馆先迁香港,再迁重庆。抗战胜利,重庆馆迁回上海,出版仍遥遥无期。连稿子存放在哪里,一时间也弄不清楚。到了1946年,王云五从政,离开商务,朱经农接任总经理。经农是志摩的好朋友,与小曼也相熟。小曼亲自去找经农,要求寻找文稿下落并尽快安排出版。经农很在心,查出文稿在香港旧馆,很快调到上海并安排出版事宜。1948年11月,朱经农去美国出席国际会议,赴美后没有回来。转年5月,上海解放。从现有资料看,解放后《志摩全集》的编辑事项,没有停下来,进度嘛,自然慢了许多。到1954年商务印书馆迁往北京前,《志摩全集》已校对完毕,打出纸型,只等开机印制。商务迁京前,许多事该了断的必须了断,便将清样一份、纸型一套,全部退还给了陆小曼。

回到前面徐志东的微信。他说此物原为小曼女士与赵家璧先生编订后所遗留的故物,笼统地说,不能说不对,但这个说法有歧义,就是让人以为此纸型是赵家璧的良友出版公司留下的。确切地说,应当是解放后的商务印书馆,由沪迁京前,退给陆小曼的。志东又说,在小曼生前托陈从周先生转交志摩堂弟媳冯婉珍老人,“文革”期间被查抄走,归还后又转赠国家图书馆,也不确切。还是看陈从周的说法吧。

陈有《记徐志摩》一文,说到这件事。说是1965年春,小曼弥留之际,嘱咐她的侄女陆宗麟,说离世后将志摩的一些遗物交陈从周保存,其中有她编的《志摩全集》的排印样本及纸版(纸型),梁启超的集宋词长联,以及她与志摩的手稿,还有小曼自己画的张幅山水长卷,志摩坠机时未毁的纪念品。到第二年春天,顾虑到这些东西的安危,陈从周做了一个果断的决定。先将《志摩全集》排印样本,校阅了一遍,写下一段小跋,交给了北京图书馆。同时交去的,还有《西湖记》《眉轩琐记》及小曼手稿,梁联及陆卷归浙江图书馆收藏。难办的是《志摩全集》的纸版。“纸版本来何其芳与俞平伯要想由文学研究所保存,因为东西已在志摩堂侄徐炎炎处,他因循未寄,如今十包中已缺去一包”。九包就九包,就近交给了上海图书馆。

现在的难处是,《志摩全集》的纸型,是陈从周先拿到手,要交给国家时,托徐炎炎去办邮寄,徐炎炎“因循未寄”且丢了一包。还是说,这套纸版,一直就在徐炎炎家放着,待陈从周要处理此事时去取,却少了一包。我想,商务退回的清样和纸版,应当在一起放着。小曼让侄女转交时,当一并转交给了陈从周。邮寄这么多东西,陈托付给徐炎炎去办,徐将清样等物,如数寄给了北京图书馆。纸版是要交给北京的文学研究所的,存在着联系地址、经手人等事,就拖了下来。到了1966年春天,北京那边又没有消息,只好就近交给上海图书馆。此时再到徐炎炎家去取,或是让徐炎炎送去,已少了一包。

志东说的冯婉珍老人是志摩堂弟媳,怕是堂侄徐炎炎的妻子,该说堂侄媳才对。如何流出,也就不难推测了。

台湾版《徐志摩全集》

且放下上海商务的《志摩全集》,说说后来出版的几种《徐志摩全集》。

最早出来的,是台湾版的《徐志摩全集》。大陆这边,对志摩全集,操心最多的陆小曼。海外还有一个对志摩全集上心的,是志摩的前妻张幼仪女士。其上心,一点也不亚于小曼,只能说小曼的努力中道遇阻,幼仪的努力功德完满。台版全集前面,有志摩儿子积锴先生写的《前言》,说了成书的经过。说是1976年初,家母游台,遇蒋复璁及梁实秋两位老伯,谈起坊间先父遗作,因翻印关系,错误百出,家母商得两位老伯同意,为先父编辑全集,由锴在美向各大学图书馆,搜集先父著作,务必以上海出版者,始可采用。费时一年半,陆续向各大学借到各种书籍,影印寄台。

这套全集的主编是蒋复璁和梁实秋。传记文学出版社于1969年印行。全书六辑。第一辑为图片、函札墨迹、未刊稿手迹、纪念文、挽联挽诗祭文、年谱。第二辑至第五辑,系影印徐志摩过去出版的单本著作,每种后面附有《勘误表》。第六辑为新编诗集、新编文集、新编翻译集。

这部全集最大的好处是,买下这么一部全集,等于买下了志摩全部著作的单行本。从保存志摩已出版著作的完整上说,此全集的功劳最大。缺点也很明显,就是当时在台湾收集志摩遗文,甚为不易,也就难以齐全。比如《新月月刊》,起初只找到十余册,后来还是驻日大使陈之迈鼎力协助,在日本访得三十余册摄影寄来。

香港商务版《徐志摩全集》

1983年,香港商务印书馆,根据上海图书馆保存的纸型,参考北京图书馆保存的清样,舍弃原来《志摩全集》的名字,仍保留诗歌、小说各一卷,将散文甲乙两卷合为一卷,丙丁两卷合为一卷,戏剧集和书信集合为一卷,出版了五卷本的《徐志摩文集》。

随即组织人力,着手编辑《徐志摩文集补编》。由武汉大学陆耀东、吴宏聪、胡从经三教授任主编,并请陈从周、赵家璧、徐承烈诸先生协助校审。历时八载,1992年始竣其功,出版了四卷本的《徐志摩文集补编》。

香港出了,大陆及时跟进。上海书店出版社,将五卷本的《徐志摩文集》与四卷本的《徐志摩全集补编》,合在一起出版了九卷本的《徐志摩全集》。为了让两种本子,在名字上协调起来,在“徐志摩全集补编”的“集”字与“补”字之间,加了个隔离号。

这是一部以作品体裁分类的全集。应当说,是当年最好的一个版本,无论编校质量,还是印刷质量,都相当高,出版后很长一个时期,是研究者使用最多的一个版本。缺点是,陆小曼编的五卷本100万字,后来编的四卷补编本80万字,几乎是将徐志摩的几类作品,全部分作了两部分,查找不便。再就是,由几个老学者担负其事,遗漏作品太多。

顺便说一下,对徐志摩作品的收集整理,早期居功甚伟的,当数邵华强先生。改革开放之后,据说是国家相关部门出面操持,组织人力,协调好几家出版社,编辑出版《中国现代文学史资料汇编》甲乙丙三种丛书,乙种中列有《徐志摩研究资料》。全书多达788页,在当时出版的几个非革命作家中,算是最厚的。我写《徐志摩传》时,此书市面上已买不到,是托陕西人民出版社的一位朋友,从责编处索来的。没有此书,我的《徐志摩传》写不了那么好,再后来编《徐志摩全集》,也编不了那么全。

再一个对徐志摩作品收集整理有大功的人,是海宁的顾永棣先生,最早的《徐志摩诗全编》,是他独自完成的,后来又编了《徐志摩散文全编》。再后来,在这两个全编的基础上,出了浙江文艺出版社版的《徐志摩全集》六卷本,这已是2015年1月的事了。我见过顾先生。上世纪90年代,为写《徐志摩传》,赴海宁收集资料时见的,高高大大的,很是精神,听说已过世了。

还有一种全集,也该说一下,就是广西教育出版社1991年出版的《徐志摩全集》五卷本,编者署名三人,赵遐秋、曾庆瑞、潘百生。排名第一的赵遐秋女士,可说是徐志摩研究的先行者,早在1989年就写出《徐志摩传》,由中国人民大学出版社出版。名为三人同编,想来主要还是赵遐秋在操持。其编法,也是将志摩作品分作几类,单行本后面附上佚文。此书初版,编校质量,不敢恭维,鲁鱼亥豕,颠倒错乱,到了触目惊心的地步。后来见出了新版本,有前面的恶感,连动一下的念头都不敢生。

韩石山编《徐志摩全集》

说起我编的这套全集,不免有点小小的激动。

志摩在教诲赵家璧读书时,说他自己念书,从没有一定的步骤,找到了一本好书,这本书就会告诉你许多别的好书。读书如此,做事也是如此。一件事做好了,接下来的好事会寻到你头上。我进入徐志摩研究领域,写了《徐志摩传》,进而编了《徐志摩全集》,恰似这样一个情形。

上世纪90年代初,觉得自己在写小说上不会有大出息,便自觉地转入现代文学研究,又割舍不了写作,便选定李健吾作为研究的对象,先编《李健吾年谱》,接着写了《李健吾传》。此传刚出版,北京文艺出版社就邀我写一部传记。他们出的中国现代作家传记丛书,到了收尾阶段,还有三个拟定的人物没有着落。责编之一的丁宁女士,通过他的哥哥丁东先生,问我可愿意选一个写写。三个人是冯雪峰、何其芳、徐志摩。几乎没有多想,就选了徐志摩。我的办法,跟写《李健吾传》时一样,先编年谱再写传记。年谱编完了,正要写传,1998年春天吧,天津人民出版社的成其圣先生,让编辑藏策先生跟我联系,问我愿不愿意给他们社编一套《徐志摩全集》。后来才知道,成先生曾找过他的一个同学做,这个同学在大学教书,找全了志摩的书,复印下来交上去,但未能通过。听说我在写传,这才找的我。

还用说吗,当然愿意!

我心里清楚,这是名山事业,值得全力以赴去做。

于是放下正要开笔写的传记,先做这个。一边收集原文,一边考虑编法。

其时人们给作家编全集,多用《鲁迅全集》的编法。即将作家过去的书,一本一本编起,再编一本补遗就成了。赵遐秋等人编的全集,就是这个编法。这个编法对那些名气大、死得早的作家,是合适的。因为名气大,生前著作大都成书,一本一本编起来,再弄个补遗,确实是个好办法。志摩活的岁数不大,名气也大,死得也早,用这种编法本没有错。问题在于,徐的作品,未入集的太多,用了这个办法,势必将他的全部割裂开来。

思之再三,觉得还是用“分类编年体”来编,才是正途。在这上头,鲁迅有独到的见识,曾说过:“分类有益于揣摩文章,编年有利于明白时势,倘若知人论世,是非看编年的文集不可的。”(鲁迅《且介亭杂文·序》)分类而又编年,可说是两全其美。

写传时,已买了大量的书,台湾版的《徐志摩全集》,就是那时买下的。要编新的全集,就不够了。写传,有文章就行,不会考虑版本。编全集,非重视版本不可。我给自己定的宗旨是,凡是志摩的文章,一定要找到最初发表的报刊,复印下来,细细校对。实在不行的,也要依据最好的选本。那一段是忙,但也真是兴奋。记得在北京图书馆的缩微胶片室里,摇着投影机的手柄,眼睛贴在窥视孔上,一页一页察看《时事新报》《学灯》副刊,寻找那篇《雨后虹》时,心里有一种神圣而又亲切的感觉,觉得自己都高大了。

复印下来的,常是一整版,连带着其他的文字,回到太原家中,再仔细剪裁,为了整齐好看,全都贴在山西作家协会的稿纸上。用起电脑后,这种稿纸没用处了,家里存下许多,正好派了用场。这是单篇,分开放着,只能说是分了类。待到要编年了,那场面可就大了。不能说全家动员,真正动员了的是老伴与女儿。那些日子,不能算小的家里,成了真正的作坊。贴在稿纸上的复印件,稍稍错开一点排开,一个分类,就是一大片,床上有,地板上也有。为了标清序号,还买了橡皮刻的数码图章,一页一页地盖上。待这些全弄好了,怕寄出后有闪失,又去复印社,全部复印了备份。

2005年5月,天津版的《徐志摩全集》出版。

北京商务版《徐志摩全集》

约摸在2016年春天,北京商务印书馆涵芬楼文化公司,跟我商量,可不可以重新出版我编的《徐志摩全集》,问我与别家的出版合同是不是到期了。我说已过了合同期限,只是需要增订,我现在腾不出手来。他们说,好办,这个事他们来做,又说要我推荐一个特邀编辑,参加增订与编校。想来想去,只有我的老朋友,人民文学出版社现代文学室的岳洪治先生最为合适。我知道他前两年已退休,能不能请得动,则不敢肯定。托人问了,听说是这个事,痛快地答应了。后来在校对书信卷的时候,又请了另一个老朋友龚明德先生做特邀编辑。

新版全集,采集佚文最多的,是陈建军、徐志东两位编的那本《远山——徐志摩佚作集》。最难办的英文,天津人民版的译注,当时就请了复旦大学英文教授谈峥先生,笔名谈瀛洲,也是我的老朋友。出书后谈先生通读一遍,又搞了个《全集英文错误》交我保存,这次正好用上。几经考量,最后定下,出成十卷本。

这几年,我在北京城南赁居,出版社在王府井那边,岳洪治先生在城北,见面不易,我俩,还有涵芬楼文化负责人及责编,四个人组成个微信小群,有了事,群里通报一下就办了。我老了,有口音,不愿用语音转换,手机上写字,错了改,改了错,太麻烦,多是用一种日式信笺,写了信拍照发过去。几年下来,竟厚厚的一大叠。

我知道,这是我一生的名山事业,非常的重视。编校过程中,任何一个小小环节,都慎重对待,不敢等闲视之。且举个例子。编校中,责编转述一位学者的话,说徐志摩1924年2月21日致英国作家魏雷的英文信中,夹了一段中文话语,很有可能是初版编辑过程中窜入的,让我核实一下。此信题解中说,初收梁锡华1979年台湾联经版《徐志摩英文书信集》,又载1982年《新文学史料》第三期。我寓居北京,所有藏书都在太原,要查只能去国图或首图借这两种书刊看看。后来想,就是真的看到,仍是这样,也还是化解不了这位学者的疑惑。只能靠判断了。

想起写《徐志摩传》时,为了翻译《胡适日记》上抄录的一段徐志摩的日记,曾找过山西大学外语系一位老教授郭先生,郭先生看了原文,摇摇头,说徐的英文实在不高明。再看这封信,不算短,前面三分之二是英文,后面是中文,谈的是唐代诗人温飞卿(庭筠)的某些词,说作者传上谓之“侧辞艳曲”,可能是指他的“金笺词”。想想,魏雷让他搜集《温飞卿诗集》跟元人的短篇小说集子,当是懂得汉语的,对于懂汉语的外国人来说,与其翻译不好,还不如用汉语表述,意思上不会出差错,于是便来了这么一段汉语。定然如此,不必再核实了。于是对责编说,请查一下上海书店版的《徐志摩全集》,看是不是这样,若是,就不必疑惑,照原文校对就是了。

到了2019年7月,全集的校印,一下子提速了。原来8月下旬,商务印书馆的总经理于殿利先生要率团去英国,与英国剑桥大学图书馆商谈,办一个商务印书馆海外编辑部,还要去徐志摩就学的国王学院图书馆拜访。去的时候,想带上几套《徐志摩全集》,分赠这两家图书馆。这是大事,各方面加紧进行。终于在总经理行前,在保证质量的前提下,赶印出几套全集带上出国。

与此同时,全集的印制,也全面铺开。为了利于宣传,还让我去了一次发行部,在一个小会议室做了一个58秒钟的小视频,面前是新版的全集,我坐在后面说了这么几句:

这一套《徐志摩全集》,可以说是当今编得最全、最完美的一套全集。能在商务印书馆出版,可以说是了了徐志摩家人和徐志摩朋友的多年的心愿。徐志摩是中国新文化运动以来最重要的一位诗人,一位作家,对他的认识现在还远远不够。我相信,随着这部全集的出版,人们对徐志摩会有一个新的认识;同时,对中国的新文化运动,也会有一个更全面的认识。

回到家里,老伴和孩子看了视频,笑话我的晋南普通话,徐与许不分,志与自不分。不管这些,我高兴的是,一部收文最全,印制精美的《徐志摩全集》,经过这么多的波折,总算是出版了。真应了胡适的早年说的那句话,志摩的全集还是应当在商务出版的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制