昨晚做梦,梦见巴金先生对我说:“明年是你爸爸诞辰110周年,你有什么打算?”

自父亲去世后,每逢遇到纪念日,他总会提醒我,问我,或是帮我张罗,或是给我出主意。

1989年父亲去世三十周年,巴金先生在上海作协安排了一个追思会。1994年父亲去世三十五周年,他让我们到北京去,筹备了一个纪念会,自己还亲自写文。

上世纪90年代后期,在华东医院,他常常叹息地对我说:“我现在老了,没有力气了,不能再为你爸爸做点什么了。”我很诧异,一边安慰他:“你已经做了这么多,不要再这么说。”他接着又说:“你爸爸的书信集一直也没有出版,你要想办法把它出版。”这话他反反复复说过多次。我知道这事很难,因为父亲去世后,是由孔罗荪先生负责收集父亲的信件,他已经收集了许多,但他后来得老年痴呆症,把所有的事都忘得一干二净,那些信,就像从空气中蒸发了一样,无影无踪。巴金先生知道这个,所以他也觉得很难,但是他不知从什么地方给我复印了父亲写给长春第一汽车厂两位宣传干事的五封信;后来,又复印了父亲写给他的六封信以及写给萧珊的一封信。拿到复印件后,我心里知道,他是希望我重起炉灶,从头再来。于是,我的寻觅和搜集父亲的信就这样开始了。

自此,我一共搜集了父亲158封半的书信。那半封是父亲写给郭小川先生的,是我从别人的文章中录下来的。还有几封是从报纸上得到的。当时有些报纸上会刊载信件,比如,碧野先生的两封信就发表在当时《阵中日报·军人魂》中的“作家书简”栏目。

父亲有一本棕黄色猪皮面的64开活页本,里面是一沓沓的活页纸。外出时,他的这个本子总是插在上衣口袋里。在整理父亲遗留的文稿时,忽然发现有许多小信封,信封都裁成一半,里面整齐地插着一沓沓活页纸,信封上简单地写着几个字,比如“东北旅行日记”“访苏日记”“佛子岭日记”“入川民众江宜”等,还有许多出席会议的记录、某某人的讲话,等等。由于年深日久,活页纸上有的笔迹已经洇开了,但我顺着父亲的笔迹跟着父亲的脚印进入他的生活,与他一起经历、感受、感叹、欢笑……觉得无比幸福。父亲的日记纯粹是写给他自己看的,所以往往字迹潦草,尤其是外文,不按规则省略,可是,也正因为此,我更感亲切。我跟着父亲去了朝鲜,仿佛听到炮火的轰鸣。我跟着父亲去了佛子岭,与他一起欣喜地看到佛子岭的曙光。我跟着父亲回到我的出生地重庆夏坝,看到了我们曾经避过洪水的高院子马宗融先生的家。

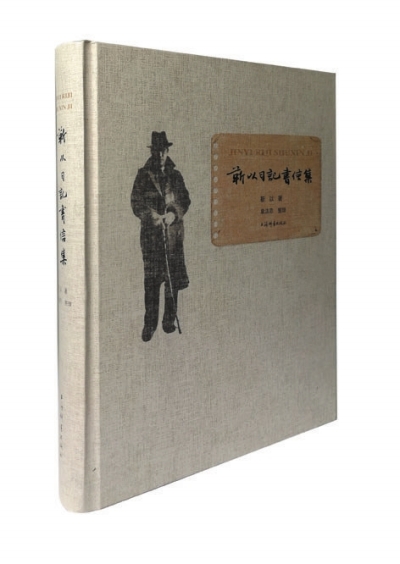

现在,我把这部分书信和日记整理出来,为纪念父亲的110周年诞辰暨辞世60周年,也以此告慰天上的巴金先生。

本书第一辑是日记,按时间顺序排列,每份日记的后面,附2—4篇父亲访问归来出版集子的选篇。第二辑是书信,按收信人姓氏笔画排列。每个姓氏下面的书信,则按时间顺序。第三辑是靳以历年著作中的部分序跋,包括他编辑的部分刊物的“编者的话”。这些肺腑之言,呈现了他献身文学的一路跋涉:他的抱负、艰辛和悲欢……全都不加掩饰,一一对读者倾诉。

书后的附录有两部分,一是靳以年谱,二是我断断续续写的几篇有关日记及书信的文章,抒写了我在整理过程中的一些感触。最后有一篇《靳以的笔名》,由年轻的研究者陈启明女士撰写。

无论如何,这些日记书信是一份时代的记录。父亲的赴朝,下生活……都是那个时代知识分子的写照。20世纪50年代的知识分子,对新中国充满热爱和憧憬,读父亲1949年写给张充和先生那封充满热情的信,就可以感受到那份希望。然到了1957年,父亲在给长春汽车厂的鹏万、允章的信中,就出现这样的话语:“‘冲压工场电死一匹马’的文章寄给人民日报,他们根据部里的意见,认为使用马车是不得已的事,不注意安全可以批评,要我重写,我也没有心绪和时间,此外关于小黄和小乐的文章没有写,吴丹的文章给人民画报写了一篇说明,被他们改得面目全非,简直不像我的文章。关于吴丹的材料很好,应该至少写一个中篇,但需要再来。什么时候可以再来,到现在我自己也弄不清了。”接着1959年的信中,他这样告知鹏万、允章:“我最近写信很少,主要是因为我身体不好,简直很少写信。我自从六月三十一日夜晚头晕发作以后,虽然经过早期的治疗和调养,可是总也没有完全复原。现在头晕好了不少,可是晚上又失眠,精神很差。你可以看到我今年下半年所写的文章非常之少。”一直头脑清晰的父亲,居然在信中把六月三十日误写成三十一日。一向以阳光示人的父亲,精神竟然差到如此地步!遗憾的是,身边的人都没有注意,因为,一直以来,都是父亲在关心我们,关心我们的全家和母亲,从没有想到他会离我们而去。

父亲十七岁就罹患风湿性心脏病,但是,在他最后的一年,也就是1959年,他几次清早赶到农村劳动,日日在飞花满天的棉纺车间做工。回想父亲每天从工厂回来,携着满身的棉絮,在那样的空气中,他曾经怎样地在车间里透不过气来。唉,我真不敢想。

50岁,正值壮年,父亲不得不永远闭上眼睛,空留身边桌上床上满是《收获》杂志的稿件,那是他对自己亲手创刊的《收获》永远的热爱,永远的情结……

写于2018年12月

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇