作者研究从某种意义上讲是关于作者如何成为作者的研究,那么我们应该如何理解新作者与前辈作者的关系,以及作者与其作品的关系?

张剑:要回答这一问题首先要知道作者是怎么诞生的。关于这一点,哈罗德·布鲁姆说了很多。他认为,作者必须得从前辈那里得到一些启发。任何强大的作者,包括强大的诗人或者说强大的文学家,可能都或多或少从前辈那里学到过一些东西。而要像他/她所学习的前辈那样真正成为一个强大的作者,按照布鲁姆的说法,作者必须要除掉这个前辈,这样才能真正树立自己的身份,才能凸显自我,这有点弑父的感觉。布鲁姆把作者的诞生描写为受到前辈的影响和拒绝影响的过程,把一个作者真正成为作者的手段和机制描写得淋漓尽致。我觉得他是从心理分析的角度谈作者的诞生。在某种意义上,我们受过很多教育,但不是每个人都能成为作者。一个人能真正成为作者,肯定与前辈有很大的关系。换句话说,从一个人到一个作者,肯定是受到了某种启示,而这种启示可能会形成某种压制,使人无法真正成为一个强大的作者。如果一个作者永远生活在别人的阴影下,就永远不可能真正拥有自我。所以,一个作者首先必须得受到影响,然后还必须摆脱这个影响,才能独立成为真正的作者。不知道刁老师对布鲁姆的说法是不是认同?

刁克利:首先从研究内容的界定上讲,这就是作者研究——作者的焦虑研究,作者之所以成为作者的研究。理想的作者必须得通晓文学史。前辈优秀的文学作品会让他/她产生压迫感,使他/她思考,既然这些前人都写过了,这些技巧也都用过了,那么出路在哪里?这其实跟我们做研究一样,尤其是做经典文学和经典作家研究。别人都研究过了,那要怎么创新?比如前人的研究成果一方面构成了后来者研究的基础,另一方面也是后来者焦虑的来源,两者是一样的。对于作者来说,他/她大可以在写作内容上有所突破。每个时代有每个时代的素材,每个时代有每个时代的问题。每个人都是不一样的,一个人生于天地间,一定有存在的理由,对于作者而言更是如此。作者要研究自己所处的环境,所经历的际遇,这样就有可能从内容上,也就是素材上找到出路。另外,有了写作素材,作者还要根据当代读者的要求、阅读风尚和理解力来调试自己的写作风格和写作方法。这也是作者可以突破的地方。不过,作者在素材提炼和写作技巧这两个方面还是需要向前辈借鉴。也就是说,前辈的影响带来的焦虑是不可避免的。文学创作和论文写作都一样,重要的是要找到自己的兴趣、自己的题材和自己独特的表达方式。

张剑:我再说一说作者对于作品有多么重要。我们看华兹华斯的作品,其思维很宏大,不同的思想,不同的内容,看似很分散,看似关联性不大,但都被统一在他独特的个性(personality)之下。也就是说,他的个性是这些不同素材的凝聚点。如果缺少作者的个性,这些不同的素材可能就会显得杂乱无章。我们只有看到作者本身,才能真正看到不同作品的统一性(unity)。另外,大家可以想想埃兹拉·庞德(EzraPound),这也是和中国有密切关系的作家。他写了很多关于中国的东西,翻译了很多中国的古典文献,包括四书五经。他最重要的作品《诗章》(TheCantos),被认为是现代派的扛鼎之作,其内容极其碎片化,那么它的结构到底是什么?大家如果读过《诗章》,可能会知道庞德把自己那个阶段阅读的东西以及交往过的很多人都写进去了,但他不会告诉你这其中的逻辑关系。我们要想看到这里面的统一性,看到统揽全局的结构,可能还是要回到他本人,即回到作者本身。他的心理,他的个性,是连接所有碎片材料的中心点,这就是作者本身的作用。没有这个作者,这些零散的东西就是真正的碎片;有了这个作者,这些碎片最终都被统一于作者的人格之下。这是很多批评文献所持有的观点,凸显了作者本身对于作品的重要性。

庞德、海德格尔这样的作者在政治立场上有极大的争议,我们应该如何阅读他们的作品?我国有“诗言志”传统,“诗人已死”这样一个西方观念在落地时,会不会与本土的诗学观念发生冲突?

郭英剑:我觉得我们可以将作者本人和其作品分开来看,这是我个人的看法。套用刚才的一句话就是作者已死。只要作品本身还有价值,我认为就可以阅读这些作品,这是一方面。另一方面,我们今天谈论作者的时候,很重要的一点是不能忘记读者。没有读者,这些作者的思想不管多么深刻都无法流传。而且我认为,在阅读他们的作品时,我们并不会全盘接受。我们依然会用今天的价值观念,用我们的方式对它们作出评判。所有的读者都不是静态的,不会被动地接受哪怕是经典的作品。从这个角度来讲,在今天的中国,我们无论接受什么样的东西,都有我们自己的价值判断。所以我们还是应该有文化自信,不用特别担心这样的问题。同时,任何一个读者都应该成为具有批判性思维的读者,一个专业的读者,这样才有能力作出鉴别。

张剑:实际上,我们现在已经知道很多关于庞德、海德格尔及其他一些西方作家与法西斯、反犹主义的关系。我觉得他们的作品中的确存在极端思想。对读者来说,这些是应该拒绝、否定和批判的。但是,我们不能将他们生活当中所说的东西和作品当中所说的东西等同起来,我们的研究还是以作品为主。我们要集中精力研究作品,如果作品反映了极端右翼或法西斯主义的观点,那我们就要旗帜鲜明地批判;如果作品当中没有这些东西,那我们不能因为作者的个人生活而拒绝其作品。我们应该从这个意义上去区分作者与作品之间的关系。

刁克利:两位说得很清楚,我很同意。所谓“诗言志”,“志”就是诗人的心声,诗人自己的想法。我们研究诗就是研究诗人在诗中表达出来的心声和感情,而不是研究诗之外的东西。比如李白,我们不会在意他一生喝了多少酒,而是研究他“与君共销万古愁”中对“愁”的感慨。我们要把作者的生活琐事等没有对作品产生直接影响的东西放在一边。我们要相信,文学史有它自身的规律和淘汰逻辑。历史选择的是优秀的文学作品,而不是作家的逸闻趣事。所以对于作者的生活和作品的创作,有时候要区分开来,有时候又要联系起来。

但这并不是说,文学研究可以不管作者生平,文学传记对作者研究非常重要。这里需要一再强调的是,研究作者不光要和文本联系。古典主义时期的作者中心论是把作者当作外在于文本的人,是对作为人的作者的研究。比如说作者是人类的预言者或立法者,是人类的导师,这里所讲的作者是作为人的作者,是超脱于文本之外、创作文本的作者。而20世纪以来的文论,尤其是形式主义以来的文论认为,所谓的作者就是跟文本相联系的,是阐释中的作者。这就是说,我们有必要区分两个作者概念,文本外的作者与文本内的作者的区别。一个是作为创作者的作者,即作者作为人的存在;一个是文学阐释中的作者,即文本中的存在。我们所说的传记中的作者通常指文本外的作者,就是写作的个人。作者传记研究就是研究作者的生平经历、创作过程、写作环境等等,这就是把作者当成一个人来研究。对作为叙述者的文本中的作者的分析,就不是作者传记研究的内容。传记是关于作者人生和创作经历的记录,与文本无关。传记中的作者不是文本阐释中的作者。

文学研究关注作者,如同翻译研究关注译者。莫言的作品就是经过翻译获得了诺贝尔文学奖,我们应该如何看待经过翻译的作者?这个作者中有多少是译者的成分?

刁克利:译者的主体性和作者的主体性大致差不多。也就是说,译者的主体性应该起到一定的作用。比如严复,他之所以翻译《天演论》,有他那个时代的需求。翻译代表了一种立场和文本的选择,相当于一个作者从哪些角度来写哪些东西。这个问题涉及译者的主体性,意思是经过翻译的作者跟原来的作者不一样了,是经过译者阐释的作者,这是一个研究课题。原来母语状态下的作者是什么样?文本翻译当中的作者又是什么样?从作者研究的角度来讲,这是作者的旅行,是作者在不同文化背景中被接受的过程。这也是一个非常值得关注的话题。

从翻译这个角度,我认为译者应该隐身。虽说有些作品因为翻译的缘故,比如译者的身份或翻译的时机,产生了不同的影响,但是要实现地道的翻译或最好的翻译,译者应该隐身。因为说话的毕竟是作品本身,译者应该让位于作者,突出作者的声音,这是译者和作者的不同本质所要求的。

郭英剑:我本身也是个译者,我觉得像这样的问题,其实不一定是个特别真实的问题。因为当你没有进入翻译研究领域的时候,作为一个普普通通的读者,大多情况下你是想不起译者的。比如说我读托尔斯泰,我不懂俄语,又哪会关心这译者是谁。只要翻译得还行,让我读得下去,我是想不起来译者是谁的。我并不认为对我们普通读者来说,译者可以代替作者或妨碍作者。对于中国文学作品的翻译,我认为也是一样的。在我研究的领域当中,我没有遇到太多的作家和我谈译者会对他们产生什么样的影响。当然话说回来,作为翻译专业的学生,探讨这样的话题是有意义的。它有各种各样的子话题。比如莫言获诺贝尔文学奖这件事,我觉得是一个大的工程的结果,不单单是莫言自己的作品和译者的问题,还涉及出版等其他问题。

张剑:莫言获奖这件事牵扯到文化生产的问题。一个诺贝尔文学奖的诞生,是不是仅仅因为作品的文学价值?事实上,从开始到现在,有很多诺贝尔文学奖获奖作品已经变得默默无闻了,我们不再提它们,不再读它们,也不再研究它们了。刚才提到译者对于莫言获奖起到多大作用的问题,我觉得翻译界可能有夸大翻译作用的倾向。莫言获奖,翻译肯定是起到了推动作用,但就像郭老师所说的那样,这是一个大的工程的结果,而不仅仅是因为翻译,所以我们不能夸大译者在这种情况下所起到的作用。

如今,我们很难看到经典的问世,这是作者个人的问题还是时代的问题?

张剑:作家最初进行创作是不是为了赚钱?至少在英国文学的早期阶段,作家写作不是为了赚钱。一开始,作家都是贵族,他们衣食无忧。华兹华斯虽没有赚钱,但他有经济来源。他若没有经济来源,怎么去创作?天天饿肚子,饭都吃不饱,还有什么心情去创作?真正的作家职业化大概是在狄更斯之后出现的。狄更斯实际上就靠创作为生。在此之前,比如18世纪的笛福,他写的《鲁滨孙漂流记》在我们现在看来是一部经典文学作品,但在当时就是一种具有轰动效应的纪实文学(sensationalliterature),而且笛福自己并不一定意识到他写的东西是一种文学。

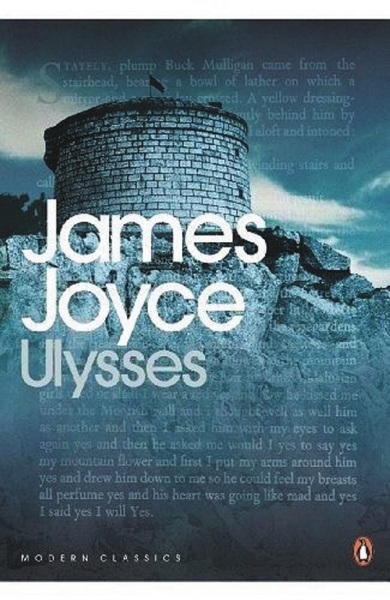

从笛福到狄更斯,这是一个发展的过程,是作家逐渐职业化的过程。所谓的职业化,就是作家靠写作赚钱为生。以前,在莎士比亚时代,作家大多都有贵族赞助人(patrons)。比如我写一首诗,我献给郭英剑,他给我一大笔钱,我才有生活来源。所以,作家创作是不是为读者服务?是不是为衣食父母服务?可能有些作家是,但也有很多作家不一定是。很多作家是不考虑读者的,比如乔伊斯,他的作品对很多人来说是天书,《尤利西斯》还比较容易读一些,后来的《芬尼根守灵夜》,很多人根本读不懂。如果是为了赚钱,我想他不会这么写。至少要让读者看得懂,读者才会买你的书。我觉得乔伊斯完全就是为了艺术。在我们这个时代,像乔伊斯这样的人可能不多。换句话说,真正为艺术而艺术、为艺术而献身的作者可能会少一些,但也还是会有。多数作家可能会考虑市场,考虑读者,考虑需求,这也是出版社对作者的要求。我刚才提到,一部作品的诞生不是作家个人的事,它是一个文化生产过程,它涉及很多环节。你说作家的能动性有多少?完全为了自己写作的作家可能会越来越少,因为他/她要考虑的因素越来越多,这些因素将迫使他/她这样写,而不能那样写。有时候,他/她不可能为艺术而艺术,他/她得向那些因素低头。

郭英剑:我觉得这既是作者个人的问题,也是时代的问题,但更主要的还是时代的问题。今天这个时代和过去不一样了,狄更斯生活在什么时代?那个时候,英国开始进入了作品连载的时代。读者喜欢他的连载,就等着他的小说出版,他的书就能卖钱,出版社、报社也会支付相应的版税、稿费。而且,作家可以通过找到恩主解决自己的生计问题。但今天,我们每个人首先要生存(survive)。这是个悖论。我发现一旦一个人可以维持生计,他/她可能就没有抱负和耐心来创作一部能够压箱底的作品了。我们今天很难再找到一个即便饭都吃不上,也还是一门心思要写一本惊世之作的作者了。这样的时代真的已经过去了。今天的作者很难抵挡得住种种诱惑,很难真正沉下心、静下心来好好创作一部作品。这是时代带给我们的巨大影响。所以我觉得,对于今天的作家来说,这是一个好的时代,因为不用为温饱而发愁,但也是一个坏的时代,因为很难真正静下心来创作。

(提问者为外语教学与研究出版社编辑王丛琪、万紫薇和现场读者。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制