村子的新址选择在金陵河西岸的台地上,位置既不高也不低。河水上涨时,不至于淹没家园;河水下降了,取水也不会太远。村西的壕沟用来防范野兽的袭扰,走过简易的桥,便是新开垦的农田。烧制盆盆罐罐的陶窑设在靠近河岸的断崖上,老窑工起早贪黑地劳作,每天迎送着下河捕鱼的年轻人。渔猎,仍是农业、畜牧以外重要的食物来源。

老窑工说,这是昨夜归来的那叶渔舟,太阳升起来了,疲惫的网晾晒在它的身上。

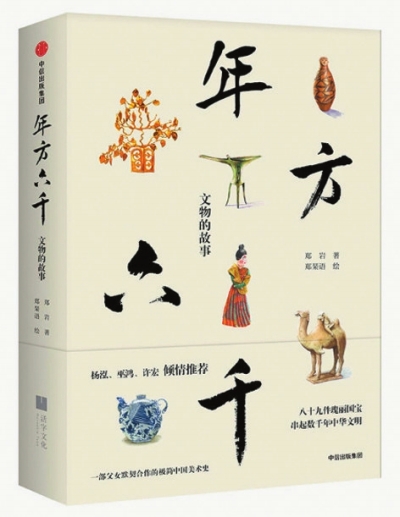

这段富有画面感、寥寥数语便勾勒出远古村落中农耕、渔猎、制陶图景的文字出自考古与美术史学者郑岩笔下,是他为新书《年方六千:文物的故事》中出土于陕西宝鸡的仰韶文化时期(约公元前5000~公元前3000年)“船形彩陶壶”而写。这样的文字比考古报告或者文物鉴赏文章生动、流畅,有文学气息,容易为考古专业人士之外的读者所接受,也因此具有更大的传播力量与普及效果。这种文字的个人化基调与传神表述贯穿《年方六千》整本书,延续了郑岩这些年来在学术研究与授课之外撰写的若干关于古代器物著述的风格。

十一年前,由郑岩与汪悦进(旅美艺术史学者)合作的《庵上坊》(生活·读书·新知三联书店出版)从山东安丘清代石坊“庵上坊”的来龙去脉写起,从建筑结构、实际功用到象征意义,进而触及这类“贞节牌坊”所承载的传统、民俗、伦理内涵。由于此书视角独特、可读性强,且资料丰富、体例严谨,问世后口碑甚佳,逐渐产生超出考古、学术范畴的影响。此后,在专业化的学术研究以及在课堂上为学生传道授业解惑之外,郑岩也乐于担任“翻译”角色——将学术语言用公众熟悉的“普通话”来表达,《年方六千》在这方面又向前迈了一大步。

该书从中国考古发现的众多文物中选取89件古代器物,从考古学、美术史的双重角度逐一解读、讲述,有知识性的信息含量,亦有基于考古学养积淀与美术史学术熏陶的合理想象、发挥。如本文开头写及“船形彩陶壶”的这段文字。之所以这么写,“并非纯粹的虚构,而是根据考古发掘所绘制的遗址平面图而来。我不把这本书看作文学性写作,尽量每句话都有出处”。

值得一提的是,《年方六千》中的图片并非文物照片,而是由艺术设计专业的插画师郑琹语(郑岩的女儿)以水彩、彩铅所绘,在忠于文物外观的描摹基础上,这些手绘插图在一定程度上也体现了绘者对器物的理解。

前不久,郑岩在其任教的中央美术学院人文学院办公室里接受了记者的专访。说起目前国内考古文博、艺术史等领域有待完善之处,气质谦和斯文的他会突发感慨,言辞直接得有些犀利;谈及向公众乃至中央美院新生普及考古与美术史知识,他显得殷切而满怀热情;聊到这次和女儿的合作,特别是忆及亲子相处往事,他则完全变成个孩子气的慈父。

关于《年方六千》这个书名,他想强调的是,文物自有其生命,“我们不应把文物看成死的东西,每件古代器物背后都有创作者,古人的手艺和头脑都会从作品中反映出来。那些形状、色彩、质感依旧能感动今天的我们”。他希望通过自己的研究和写作使得历史不再抽象,让文物也带有感性的温度。这样的写作,他会继续下去,而眼下最让他兴奋的事情则是——新学期,他将给中央美院的大一新生讲授“中国美术史”,“这是我特别想做的事情”。

中华读书报:从2008年出版的《庵上坊》开始接触您的著述,这本书可能并非写给大众读者读的,却令我这样的门外汉读得津津有味,历史考古专业科班出身的您当时是怎么开始这种学术性和大众化兼顾的写作的?

郑岩:我写的第一篇考古方面的文章是论文。后来,师兄跟我说,你也可以写写短篇的考古札记,几百字或者千字文,能在报纸上发一下也算对自己的鼓励。那时候我在山东省博物馆工作,名义上我在陈列部,实际上那时没钱办太多的展览,我多数时间就是看展室。博物馆门庭冷落,没什么事儿干,感觉特别封闭。我的时间特别多,却不知道干什么,也没个人聊天,就拿本《搜神记》乱翻,写点札记。

写《庵上坊》是我做完博士论文以后的事。关于庵上坊的相关材料我抓得很早,因为在我老家嘛。在芝加哥做访问学者时我和老友汪悦进常常在一起聊天,聊到庵上坊,他觉得极有意思,就说,我们一起写个东西吧……后来出版的《庵上坊》之所以在写法和文笔上能跳出一般学术专著的形式,是因为无论对我还是对汪悦进来说,“庵上坊”都不是我们学术研究的主战场,我的博士论文是关于魏晋南北朝壁画墓的,汪悦进则忙着做敦煌研究。我们合作写《庵上坊》也没想过以此名世,纯粹是为了“好玩”。

中华读书报:也就是说《庵上坊》在写作之初就定位在非学术化的写作?

郑岩:也不能完全说这次的合作就是非学术性的。我和汪悦进分头搜集“庵上坊”的材料,他先用英文写了一篇相关的文章,署的是我们俩的名字,发表在香港的一家英文杂志上。后来山东大学有位学生把这篇文章翻译成中文发给我,问我是否可以发表。我看了译文,说,我再改改吧,结果越改越长,最终利用一个寒假写成了一本书。那时候我已在北京工作,和汪悦进常常就这本书的写作通邮件,过程还是比较放松的。

中华读书报:听上去有点无心插柳的《庵上坊》出版后的良好反响在您预期之内吗?

郑岩:应该说这么热烈的反馈不全在我预期内,当时只是想以这本书的写作做一个试验。我们试着去用常规学术研究之外的资料——口述、书信、门票等等去扩展史料,也尽量让正文更有可读性。但书中的注释则是按照学术写作的规范,引用一篇杂志的文章注释会到具体页码。

中华读书报:虽然您写过《庵上坊》《看见美好》等几部深入浅出普及考古文博、古代器物赏析知识的作品,相较之下,这本《年方六千》中,您的文字仍然要更感性,近乎放飞自我,颇多诗意而富有文学性。

郑岩:《年方六千》中这些关于古代文物的文章,创作的时候不是按照书中顺序写的,哪件文物让我有想法就先写哪篇。所以您看到书中的这些文章,篇幅上长短不一;文字风格也不太统一,有些写得比较实,有些反之;这样的错落感能带给这本书一些节奏感,总是严肃,或者总是放飞,读起来都容易疲劳。具体来说,书中收入的有些文物是比较早期的,相关文献有限,考古术语也要慎用,那就要合理发挥想象了。

中华读书报:您在《写在前面的话》中提到,选择哪些文物进入《年方六千》时,“考虑到绘画的效果,主要限于器物,没有选择平面性的文物(如帛画、壁画等),也不包括不可移动的城址、建筑、沉船等遗迹”,除此之外,还有哪些考虑?

郑岩:中国古代文物那么多,选到这本书中肯定有一番取舍。书中是我的文字和女儿的画,一方面要考虑到一个技术问题——要选比较好画的文物。用水彩画青铜器很困难,比如四羊方尊这样的文物,有些纹路简直没法画。另一方面,也要考虑所选文物是否有能写的、可说的部分,比如一套汉代漆器,看着很漂亮,但没啥可说的。

我写的文字部分是要依托考古发现的材料,但我对此还是有所控制。比如封面上的那个小人儿,是在新疆吐鲁番出土的“木身锦衣裙仕女俑”。这个俑是在当时的长安制作的,在长安做官的儿子定制了这个俑还有其他陪葬品,运到吐鲁番(当时称高昌)献给他亡故的母亲。后来考古界发现俑的两条胳膊里是写着字的纸捻,但这些墨书和俑在考古资料中还没有十分细致的报道,我就不敢具体写,只好虚着写:“这些废弃的纸上残存有墨书的文字。每一个字,都与一千三百年前的长安紧紧相连……”我对于书中写到文物的基本考古材料的使用还是比较小心的。

另外,我的文字中有些部分不是来自考古材料,而是通过我对文物的观看,作视觉分析和形式分析,这就牵涉到我现在的美术史专业了,这也是我觉得目前我们的文物解读文字比较缺失的方面。一件文物,大家都在看,但不一定能看出更多的东西。以四羊方尊为例,那么多关于这件文物的考古文章,很少对其形式作出很好的分析。还有司母戊鼎,形式感上简直就是一座建筑,上部是四面墙,墙上的纹样贴边儿走,为什么?因为青铜这种材料本身在当时可能比纹样还重要。这些解读其实是在阅读文物,是艺术史范畴的门道,并非依托于考古文献。这些视觉分析,你不细说,一般的观众也看不出来。我在这方面用力比较多,以至于这本书写完后,上学期我给研究生开了一门课——中国古代器物研究。其实,这本书只是关于古代器物的另一种写作方式,并不是为普及而普及。学术论文写作有些规范,有些起承转合的套路,一旦转换了一种写作方式以后,写作的眼界反而得到了拓展,想到一些原来没想到的问题,由这些问题,也许还可以再回到学术写作,彼此互相作用。

中华读书报:从一线考古工作到山东省博物馆,再到中央美院,这几个阶段的工作内容乃至学术、文博视角的变化,对你的研究和写作有哪些影响?

郑岩:我一线的考古工作经验并不多,过去主要是在博物馆工作。但我算是在考古学和美术史这两个学科同时做一些研究。考古学和美术史原来各自的边界比较清晰。在中国,考古学学科很强大,美术史则是相对“弱小”的学科,参与这一学科的人员规模也没那么大。

我在这两个领域做研究,可以比较超脱地看待两个学科的差异,工作环境的转换也使得我对这些问题考虑得比较多。我一直努力通过一些学术活动把这两个领域联系起来,我参与筹办的一些会议、项目常常把考古和美术史两个学科的人都邀请过来,坐下来就同样的材料从不同角度谈,这样慢慢地大家也就能够互相理解了。我个人的研究也会注意两种视角的结合,既注意材料大的时空背景,也注意分析其视觉特征。

中华读书报:《年方六千》中你写到曾带着山东博物馆的一些文物到台湾展出,对于展品中那件龙山文化的黑陶高柄杯有着特别的感情,“大概就像一位母亲将未满月的婴儿交给了别人代管”,这包含了您对具体文物的个人情感。能说说您对具体文物的偏好吗?

郑岩:很难说有什么偏好。材料本身不会自然地产生意义。文物的意义有待于发现。一些很有名的文物,如司母戊鼎、四羊方尊,研究并不够。有的文物或许并不算多么经典,但如果可以从中解读出很多东西,它就会“变得”重要。我经常研究一些比较边缘、不那么主流的文物。我曾经写过一篇文章,研究汉代一个小孩墓葬。那是农民挖出来的一块石头,上面的画像也很简单,过去在山东一个博物馆的院子里,大家没有怎么去注意它。我写了一篇文章,后来很多学者到了那个博物馆,都会去看看那件文物。

中华读书报:很多时候,公众一说到文物,往往对器物的年代乃至市场价值更感兴趣,即使去博物馆参观,也只是看个大概,所谓外行看热闹。

郑岩:收藏界、拍卖行对文物的解读是另一回事,他们更关心真伪、等级、价格等等。文博专业人员对一件文物的解读,还有发展的空间。我深知自己的知识结构不完整,视野不够开阔,这跟我的专业训练有关。我们学考古的,做博物馆工作的,很多真的读书不够。比如,我们说到文物的价值,往往说,“第一次发现的什么什么”,“最早的什么什么”,这种简单粗暴的表述一开始是有冲击力的,时间长了则无效。考古这门学科在五四以后传入中国时,是基于科学的理念,带有一种科学主义的倾向。强调科学、强调实证,对考古学来说是重要的,但时间长了你会发现,这中间缺少人文的含量,而美术史专业恰恰强调人文的价值。现在,中国的考古界,也包括许多博物馆,很多人对美术史专业不够重视,有的甚至毫无概念。而在西方的很多国家,博物馆的从业人员很多都是学美术史的。

中华读书报:就您的了解,美国乃至西方的考古从业人员以及博物馆方面对美术史的态度是怎样的?

郑岩:他们的情况要好很多,特别是在美国,很多博物馆都是艺术类的,像纽约大都会博物馆就是如此。在欧洲,像法国的卢浮宫,虽然以历史为脉络,但观众到那里也首先是去看艺术品。我们的博物馆往往承载着历史教育的功能,这和西方很多博物馆的指导思想是不同的,西方的很多博物馆还是希望观众受到艺术熏陶,人文成分比较多。

在博物馆,单纯凭借考古学这么一个学科来发掘文物的内涵是不够的,还是应该多个学科一起发力。有件事让我特别受刺激,有一年有个省级博物馆招聘毕业生,历史学、考古学、文物保护、博物馆学等等专业都有,就没有美术史。这是一个比较普遍的现象。美术史专业既讨论精神内涵,也关心物质本身,物质性和精神性都具备,这对博物馆来说,是很重要的。

中华读书报:这其实也是您在这本书的写作中所追求并希望实现的。您在写作中更加聚焦在文物及其来龙去脉本身。

郑岩:是的,我努力的方向,是对于文物的“细读”,但也不是面面俱到。我尽可能不断转换角度,去解读器物。有些器物,我就写一个侧面,不再谈其他方面。我如果强调器物的视觉效果,就不再多谈它的工艺,如果写制造工艺,就不再多谈它的象征意义。一件器物如果有八个侧面可写,我可能只着重写其中的一面,把其他侧面留给读者去思考和想象。这样的话,读者读了第一篇,再读第二篇,可能会想,咦.,第二篇怎么不像第一篇那种写法?他自己就会去试着从另外的角度去思考。

中华读书报:今天中国很多年轻的家长或许自身对于传统文化的了解以及古代器物鉴赏的知识有限,但已意识到这些素养的重要性,乐于让孩子去接触和了解。很好奇您和女儿的亲子交流,您的女儿郑琹语是插画家,这次和您的合作也很默契,她现在从事这个专业是否与小时候受您的影响有关?

郑岩:她要自己说,肯定都是小时候怎么抗拒我的,哈哈。但影响是无可逃避的,家里一屋子书,她随便拿一本都是文博、艺术史方面的。不过,在她小时候,我确实没有有意识地强化对她的影响。后来我发现,是她自己慢慢对这些知识产生了兴趣。有一次我妹妹带她去逛街,她买回来很多珠子,回家之后就用这些珠子粘起来做手工,做簪子什么的。她还喜欢画古装人物,有一天她跟我说,自己画了个戴“步摇”的仕女,我一看,这根本不是“步摇”啊,完全是她的想象,是动画片上看来的吧。过了一段时间,她就自己去找孟晖的《贵妃的红汗》读。

中华读书报:在您的研究和写作过程中,纯粹的学术性写作和带有普及性的写作之间是什么关系?

郑岩:在我这里,二者没有绝对的界限,我的有些专业写作也可以有一定的可读性。虽然可读性未必是刻意的追求,但至少我写专业文章的时候会考虑,不是只有考古或美术史领域的人在会读这篇文章,也许其他学科的人也有兴趣翻一翻。我写普及的东西,也并不排除研究性的思考。相反,因为表述方式的不同,有时思考的空间会更大一些。我会反思学术语言本身的局限,我注意到,一些在学术研究过程中“玩得很嗨”的问题,从外部的角度去看,可能很迂腐、很荒诞。

中华读书报:您在此前《年方六千》的发布会现场说,自己的工作有点像翻译,把学术语言翻译成大众能接受的“普通话”,那么,您觉得翻译界时时提及的“信、达、雅”原则是否也适用于您的研究和写作?

郑岩:这类原则在我的通俗写作中也仍然成立,当然不一定非要用这三个字来概括。就“信”而言,我写通俗的东西,也会很小心。为了写这本书,我还是读了不少材料的,在文字背后,做了不少考证的工作。

我在中央美院,每年都会有一两次机会给学校几百名学生上大课。那些学生全都是学画画、雕塑或设计的,他们来到中央美院,大部分一开始想的是学手艺,往往觉得美术史是没有用的。偌大的礼堂里,面对几百人,我要说美术史的价值,就不能用学术语言了,真的要“循循善诱”才能把吸引他们。这时候,我就会反过来想我的写作,我觉得我们的写作与他们的需求还是有落差的。写作时,我们必须得想想今天的读者都关心什么。从这里出发,再延伸到自己想要表达的东西。

文字实际上是一种“诱饵”,你把读者吸引住之后,就可以使劲儿往更深处说。只有有深度的普及才有意思,浅入浅出的白开水是不能满足今天的读者的。

中华读书报:除了学术研究和给学生们上课,面对公众写作是不是还将会是您今后继续的写作方向?

郑岩:应该还会继续写下去,我也有这方面的责任。学术研究要反哺社会。作为学者,作为一门学科,存在的意义在哪里?除了在专业领域薪火相传,还必须对当今社会的文化建设有所贡献。我不认为自己是作家,我是这个领域的一个工匠,只不过借助于某种大众更容易接受的有些文学因素的形式来写作。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制