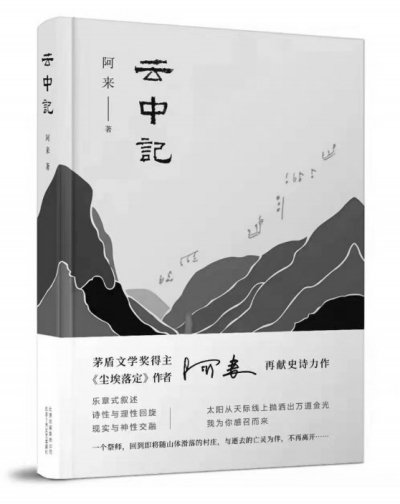

在汶川地震十周年之际,阿来拿出了二十万字的长篇小说《云中记》,整部小说如一部缓慢低回、痛彻心扉的哀歌,又是一部站在现实回望灵魂的颂歌。汶川地震给中国人留下难以忘怀的重大心理创伤,也是新世纪中国标志性的重大灾难事件,阿来《云中记》某种程度上意味着当代中国文学关于灾难的记忆上升到了全新的灵魂刻度,他站在为民族创伤谱写安魂曲的高度写作,也触及了现代性背景下故乡的消逝和生命安居的困境等难题。

《云中记》的故事并不复杂,汶川地震中云中村遭遇灾难,幸存者不仅要面对地震夺走亲人生命或自身完整身体这一事实,还要面对地理裂痕使云中村不能居住,全村必须整体迁徙这一现实。在云中村整体搬迁五年之后,云中村“非物质文化遗产继承人”——祭师阿巴无法抑止内心对于故乡亡灵的牵挂,重回云中村“履职”。小说以阿巴回到云中村的时间为线索和结构,从第一天、第二天和第三天写到第六月,最后阿巴随着云中村一起滑下悬崖峡谷,成了用生命守望故乡和亡灵的真正“祭师”。

文学如何书写灾难?很多书写事实上都由“灾难现场”所生发,阿来的关注点却在“灾难发生之后”。人们关注如何受难、为何受难、怎样救灾、如何安置等现实性问题——这些问题当然意义重大,可是对于文学来说,它要从这场沉重的灾难中读取的不仅是具体的社会问题,特别是在灾难已经发生了十年之后。重新回看这场灾难,很多现实问题的发生语境已经消失了,一个重要的理由或许存在于这样的假设中:每一场重大的灾难,都应该经由文学记忆的反刍而沉淀于民族精神成长的潜在结构。在这个意义上,文学是一个民族消化苦难的精神器官。假如所有的灾难都仅仅被作为社会事件来处理,那我们的民族可能获得社会的进步,却不能获得精神的沉淀和成长。这大概是索洛维约夫为何说“我请求你们,诗人和作家们,承担起祭师和先知的使命”的缘故。

《云中记》是一部重灵魂的作品。这部作品呈现的一个最大的纠葛正是现实与灵魂的纠葛,设若现实的人们可以完全砍断灵魂的牵挂,那这部小说便不能成立,已经在移民村生活五年的阿巴就无需孤身回到云中村伺候那些地震后游荡的亡灵,他也无需置外甥仁钦乡长位置不保于不顾,死守已为空巢的云中村。阿巴的祭师身份是这部小说的关键。在传统社会中,祭师是沟通阴阳两界的通灵者。祭师的身份是祖传的,事实上,阿巴从父亲处并没有继承祭奠亡灵的仪式,他继承的只是祭拜山神的仪式。在震前,阿巴的这个身份获得了政府的现代化确认:非物质文化遗产传承人。在政府举办的培训班上,人类学教授告诉他,传统的祭师既安置亡灵,又祭拜山神,前者应予扬弃,而后者作为一种民间信仰却可以得到延续。无疑,传统正卷入巨大的现代空间中被转化和再造。然而,阿巴这个当初非物质培训班上不那么合格的传承人,却在震后发自内心要去履行祭师通灵之职。值得注意的是,阿巴对于山神及灵魂的存在并非完全没有怀疑。这意味着他其实是一个部分被现代化的人,因此他的“还乡”应视为他自身对于灵魂存在之必要性的一种价值确认。

从唯物主义角度看,亡灵的世界显然并不存在。但人类社会为何有如此强大的亡灵文化?一个重要的解释是,将死亡视为生命绝对的结束,这是作为有死者的人类无法承受之重。因此,亡灵所勾连的彼岸世界便为现世提供了道德约束和精神皈依。作为当代作家的阿来,写作《云中记》,其意味绝不在于提醒这一人类学的常识,而是通过阿巴执拗而带着悲剧性的坚守与殉葬,激烈地提醒人应是有灵魂的存在。灵魂在小说中是一个泛指的概念,不仅是尚未消逝的亡灵,而是包括信仰、故乡等等在现代即将消逝的属灵之物。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇